Первая часть Вторая часть Третья часть Четвёртая часть Пятая часть

Шестая часть Седьмая часть Восьмая часть Девятая часть Десятая часть

Одиннадцатая часть Двенадцатая часть Тринадцатая часть

Четырнадцатая часть Пятнадцатая часть Шестнадцатая часть

Семнадцатая часть Восемнадцатая часть Девятнадцатая часть

Двадцатая часть Двадцать первая часть

Продолжаем путешествие. ..

_____________

Лето 1920 года. Перекресток Екатерининской и Поперечно-Захарьевской улиц (ныне Тукая и Фатыха Карима) — центр Старо-Татарской слободы. Только что провозглашена Татарская республика, и на Юнусовской площади выставлены для обозрения атрибуты — новые герб и карта. Бывшая Казанская губернiя в своих границах сильно отличалась от Татреспублики. Были потеряны Чебоксары и Царевококшайск, перешедшие к Удмуртской и Чувашской республикам, но ТАССР приобрела Буинск, Елабугу, Мензелинск, Бугульму и неизвестную тогда деревеньку Челны.

В этой части Казани тогда не говорили по-русски, но карта выполнена почему-то на русском. Почему-то только у двоих мужиков тюбетейки, у остальных картузы, фуражки и даже котелок. Вдали виден минарет Голубой мечети.

Мы снова на улице Екатерининской (ныне Габдуллы Тукая) в 1920-х годах. Справа виден дом с башенками, построенный в 1860-е для купца-миллионера Ибрагима Исхаковича Апакова. После сильного пожара в татарской слободе в начале 1902 года дом был значительно перестроен архитекторами Генрихом Рушем и Федором Романовичем Амлонгом.

В 1880-х Апаков выдал свою 18-летнюю дочь Бибимарьямбану за генерала Мухаммедшафи, сына известного дагестанского имама Шамиля, и подарил молодоженам этот дом.

Перед революцией дом продали молодому купцу Валиулле Ибрагимову. В 1919 году дом был заселён беднотой.

Интересно рассматривать детей, что глазеют на фотографа. Все босоногие — это и есть та самая беднота! Особенно умиляет мальчишка в белой рубашке и тюбетейке.

Арское поле, ныне улица Ершова, август 1918-го и спустя ровно 101 год. Дом, из чьего окна на втором этаже сделан черно-белый снимок, был разрушен в начале нулевых.

Арское поле, ныне улица Ершова, август 1918-го и спустя ровно 101 год. Дом, из чьего окна на втором этаже сделан черно-белый снимок, был разрушен в начале нулевых.Чтобы сделать фотографию с идентичного ракурса, пришлось поднимать камеру на уровень второго этажа. По контрольным точкам, из них главные две — это военный госпиталь (белое здание вдали по центру) и колокольня Варваринской церкви (она видна при сильном увеличении снимков), совмещение почти идеальное.

Колонна марширующих солдат — это чехословацкий корпус, что вместе с частями Белой армии занял Казань 7 августа 1918 года. Коммунисты отобьют город уже в сентябре.

На месте гостиницы «Корстон» стоит большое трамвайное депо. Оно будет закрыто и снесено в начале 2000 годов. Видны трамвайные пути, что сворачивают на улицу Академическую (ныне Вишневского).

Разница между снимками чуть больше 100 лет, а изменения не то чтобы колоссальные, на самом деле мало что изменилось, но жизнь полностью поменялась. До революции во дворе этого дома стоял фонтан, был открытый балкон с занавесками и лестницей, чтобы можно было из гостиной выйти прямо во двор.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

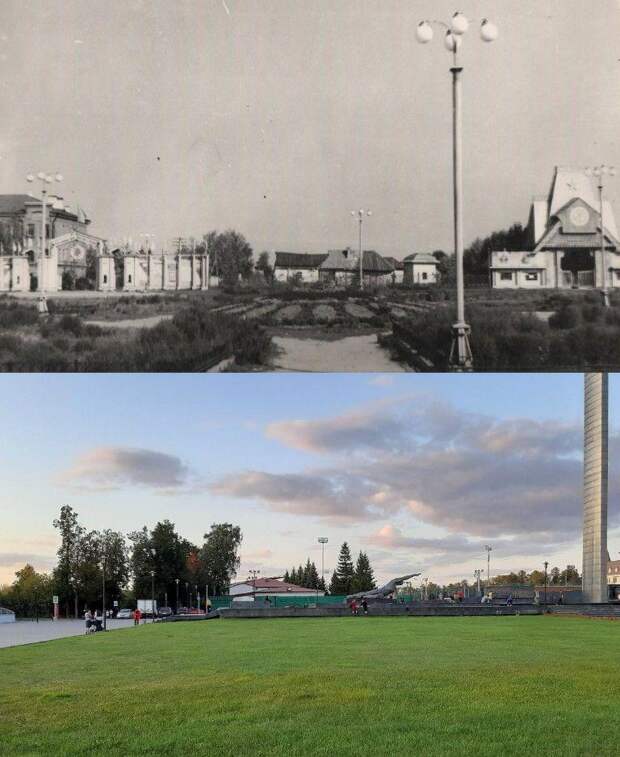

Выставку проводили в парке «Русская Швейцарiя», ныне это парк Горького, на нее пришли 210 тысяч человек — в полтора раза больше, чем проживало в Казани. В архитектуре тогда процветал русский или псевдорусский стиль, так и были отстроены выставочные пальоны. Перед вами вход на выставку и кассы со стилизованной под русский полуустав надписью «Добро пожаловать». Выставка произвела фурор, а деревянные павильоны оказались очень крепкими. Вход на выставку продержался до конца 1960-х годов и был разобран со строительством мемориала в честь 60-летия революции.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Красивейшее строение из красного кирпича было уничтожено в 1930-е. Место долго пустовало, пока не было занято туберкулезным диспансером, а в 1960 году здесь появилась жилая пятиэтажка. Этот район до сих пор довольно унылый.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет.

На старом снимке церковь незадолго до разрушения.

В 1870-х здесь на берегу маленького озера открылся газовый завод. Он перерабатывал нефтяные остатки для получения летучего топлива, которым освещались улицы и дома. Газ от завода подавался по трубам и распределялся по сети уличных фонарей — их зажигали по вечерам фонарщики. Оптимальное технологическое решение до наступления эры электричества. Первым директором завода был Максимилиан Альбертович Пиккеринг, вторым — его сын Герман. Пиккеринг-старший модернизировал завод и к концу 1890-х стал получать соединения, необходимые для порохового производства. Завод поработал во время войны 1914 года, а после 1917 года был национализирован и прекратил работу только в 1950-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 130 лет

Стена была такой большой, что не помещалась в объектив, приходилось делать панорамный снимок. В последние годы ее сильно испортили граффитисты, но не фатально, можно было поправить. Никому в голову не приходило, что стену снесут под парковку.

Это угол улиц Правды и Халезова; жилье здесь возводилось в 1950-е по типовым проектам. Дом перед вами из серии 1-255 (индекс 7). Она была разработана в 1950 году Белорусским проектным институтом, группой инженеров под руководством архитектора Игоря Константиновича Елисеева для застройки разрушенной Белоруссии. Первые дома 1-255 возвели в Бобруйске, затем проект был доработан и попал во всесоюзный каталог. Серия в Казани была построена в 1958 году последней. Тогда Никита Хрущев начал борьбу с архитектурными излишествами, и проекты Елисеева, да и не только его, были изъяты. На смену пришли панельные жилые коробки.

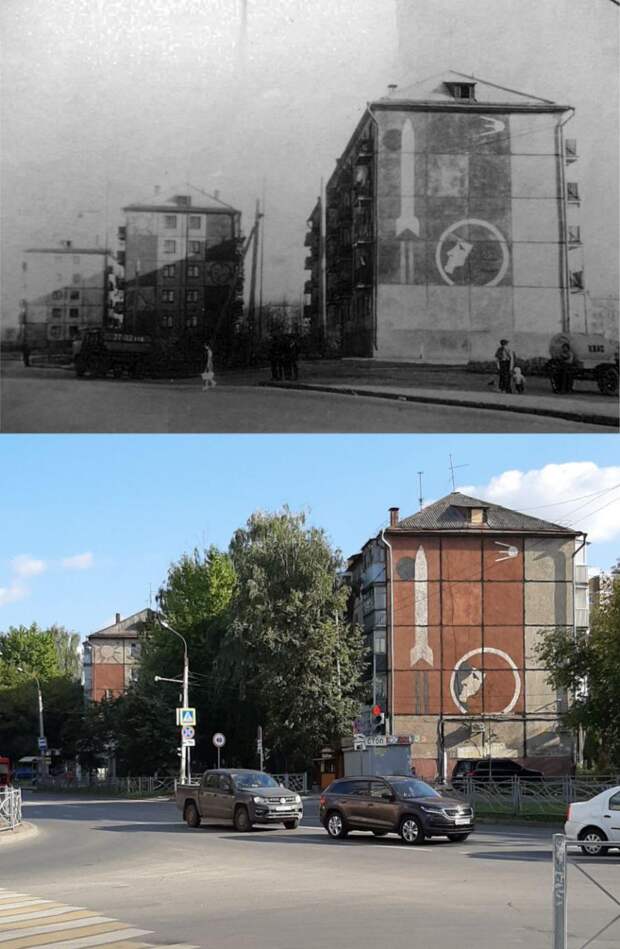

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 60 лет.

Интерес дома на Космонавтов представляют из-за сграффито на тему космоса с каноническим силуэтом ракеты.

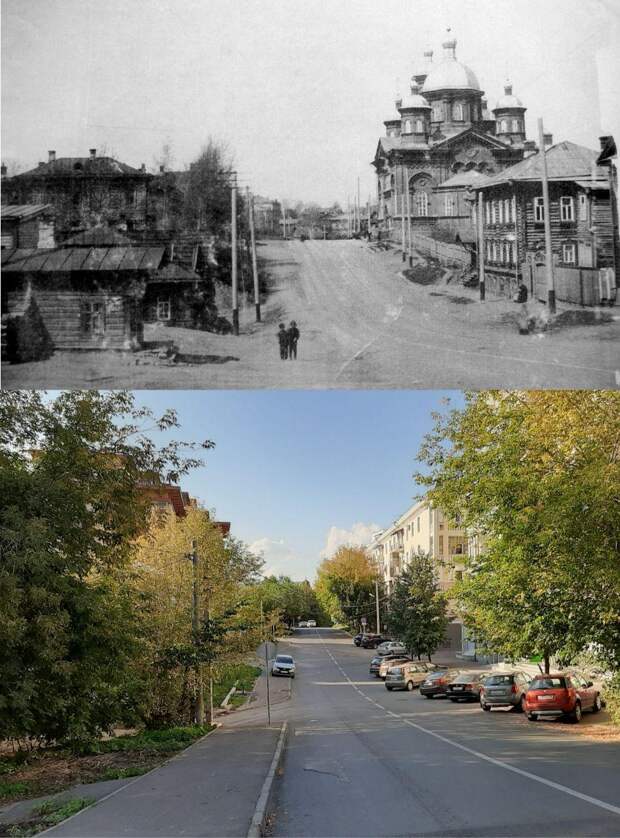

На углу Поперечной Первой и Второй горы и улицы Муратовской (сейчас она называется Лесгафта) стоял красивый храм Кирилла и Мефодия. Построить церковь на окраине Суконной слободы предложил в 1880-х годах архиепископ Казанский и Свияжский Палладий. Проект архитектора Павла Евграфовича Аникина выиграл конкурс. Деньги на храм собрали всем миром, большую часть, конечно, дали местные купцы, прежде всего Стахеевы и Осокины. Весной 1885-го заложен первый камень, а через три года строительство храма закончили.

В 1937 году он был снесен. На месте Кирилла и Мефодия теперь стоит жилой дом с аркой.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 110 лет.

Официально ARA занималась помощью голодающим, но была и другая миссия — контроль советской администрации и вербовка. Дом Аносова был очень удобным; под боком американцев работал Татарский центральный исполком — тогда это был высший орган власти в Татреспублике.

Черно-белую фотографию, кстати, сделал Франк Уитсон Феттер, сын президента американской экономической администрации. Здесь бывал будущий лауреат Пулитцеровской премии Уолтер Дюранти, большой поклонник Сталина. Сейчас дом Аносова в плохом состоянии.

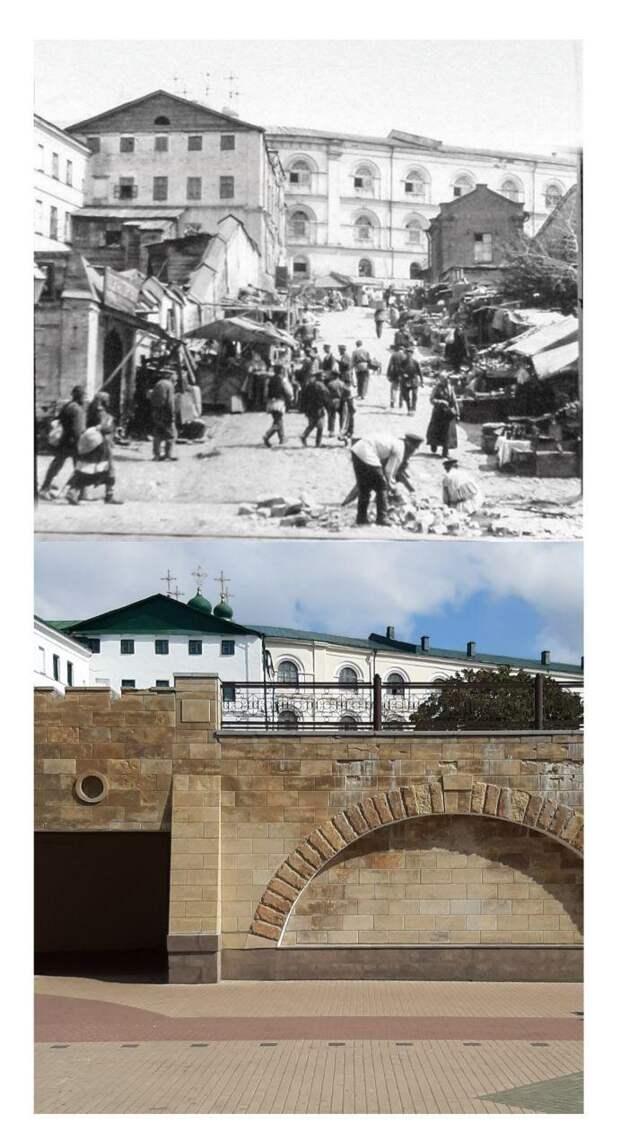

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Толкучий рынок у южных стен Гостиного двора работал очень долго. Здесь продавали даже антиквариат и книги, поэтому на толкучку приходили все. Когда в прошлом году снимали фильм «Зулейха открывает глаза», киношники зачем-то выставили декорации торговых рядов прямо у Спасской башни Кремля, где никогда не торговали.Место толкучего рынка сохранилось, только оно заброшено и поросло бурьяном.

Толкучий рынок у южных стен Гостиного двора работал очень долго. Здесь продавали даже антиквариат и книги, поэтому на толкучку приходили все. Когда в прошлом году снимали фильм «Зулейха открывает глаза», киношники зачем-то выставили декорации торговых рядов прямо у Спасской башни Кремля, где никогда не торговали.Место толкучего рынка сохранилось, только оно заброшено и поросло бурьяном.

В начале нулевых годов здесь построили очень ненужную торговую галерею. Возможно, она дает работу парочке мелких магазинов, но галерея полностью отсекла людей от Гостиного двора. До сих пор сохранились остатки разрушенной Гостинодворской церкви.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 130 лет. Еще одна фотография толкучего рынка у Гостиного двора. Это уже советская Казань; снимок принадлежит американцу Франку Феттеру. Он сделал его весной 1930 года во время путешествия по Советскому Союзу. Когда-то эта улица называлась Малой Проломной, сейчас — Профсоюзной.

Еще одна фотография толкучего рынка у Гостиного двора. Это уже советская Казань; снимок принадлежит американцу Франку Феттеру. Он сделал его весной 1930 года во время путешествия по Советскому Союзу. Когда-то эта улица называлась Малой Проломной, сейчас — Профсоюзной. Угол улиц Пушкинской и Бассейной (они и сейчас так называются). Кажется, этот одноэтажный дом принадлежал некоему Степанову. Здесь недолгое время арендовал помещение для своей булочной Андрей Степанович Деренков. «Несуразный, нескладный сухорукий человек с добрым лицом» — так описал Деренкова его нижегородский друг и будущий великий писатель Максим Горький. Деренков был сыном крепостного крестьянина, в Казани занялся небольшим бизнесом — у него была небольшая сеть пекарен, Алексей Пешков работал на заготовке теста. Они неплохо поладили, правда, будущий великий писатель чуть не лишил себя жизни из-за любви к сестре Деренкова. Черно-белый снимок сделан в 1930-е годы, уже после смерти Горького.

Угол улиц Пушкинской и Бассейной (они и сейчас так называются). Кажется, этот одноэтажный дом принадлежал некоему Степанову. Здесь недолгое время арендовал помещение для своей булочной Андрей Степанович Деренков. «Несуразный, нескладный сухорукий человек с добрым лицом» — так описал Деренкова его нижегородский друг и будущий великий писатель Максим Горький. Деренков был сыном крепостного крестьянина, в Казани занялся небольшим бизнесом — у него была небольшая сеть пекарен, Алексей Пешков работал на заготовке теста. Они неплохо поладили, правда, будущий великий писатель чуть не лишил себя жизни из-за любви к сестре Деренкова. Черно-белый снимок сделан в 1930-е годы, уже после смерти Горького.

В начале нулевых здесь все разрушили. Сейчас на месте булочной Деренкова стоит здание Верховного суда.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 90 лет.

Улица Спартаковская когда-то называлась Армянской улицей — по слободе, где со времен казанских ханов селились армяне. Неприметный дом перед вами, где сейчас забегаловка, раньше был Армянской церковью. Если присмотреться, на черно-белом снимке 1980-х годов можно еще увидеть церковную маковку на крыше; ее снесли уже в 2000-е годы, когда перестраивали здания под торговый центр.

В начале 1860-х годов дома на Армянской приобрело в собственность товарищество купцов Вараксина, Санина и Лихачева. Армянская церковь стала домовым храмом при водочном заводе, где производили вина, водки и ликеры под руководством немецкого мастера Эриха фон Аккермана. Дмитрий Иванович Вараксин со временем выкупил доли у компаньонов и стал известным в Европе производителем алкоголя, поставщиком Двора Его Императорского Величества.

В 1915 году купцы Шабанов, Зобнин и Жулин учредили на месте завода обувную фабрику «Поляръ». Завод национализировали и переименовали сначала в «Победу», потом в «Спартак».

Весной 1914-го — незадолго до начала Великой войны — Суконную и Армянскую слободы почти полностью затопило водами разлившегося озера Кабан. Арнольд Бренинг со своей камерой тщательно фиксировал состояние улиц. В доме на первом плане, что на другой стороне улицы, была хлебно-бакалейная лавка Федора Афанасьевича Орехова, где продавали чай, кофе, сахар, табак. Следующий дом — трехэтажный, из красного кирпича — жилой. Спустя 105 лет ничего не сохранилось.

Композиция выстраивалась по одному уцелевшему строению — усадьбе Чемезовых. Она стоит сильно далеко справа. На современной фотографии усадьба белеет рядом с бетонной каракатицей в форме утюга, сейчас там кадетская школа.

Улица Вознесенская, она же Островского. Страшное наводнение в Казани 1926 года: остановились трамваи и гужевой транспорт, на Булаке разрушены почти все мосты; первые этажи домов ушли под воду.

Вознесенская пострадала сильнее многих — сказалась близость к Кабану. На старинном снимке Арнольда Бренинга видно, как люди столпились в очереди на сколоченном из досок помосте и ждут перевозчика; недавно отошла лодка с пассажирами.

От старой улицы осталась единственная постройка — дом купца Афанасия Степановича Меркулова 1913 года. Перед революцией 1917 года дом выкупил купец первой гильдии Салих Губайдуллин, сын Сабита, бывшего каретного мастера, ставшего купцом. Салих владел текстильным производством, выпускал шинельное сукно для армии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 93 года.

Дом Мелькомбината на улице Декабристов (она же Алатская дорога) по проекту Павла Алексеевича и Георгия Ивановича строился с 1952-го по 1954 год. Типичный памятник эпохи, образец того, что называют сталинским неоклассицизмом. Один из самых крутых домов в Московском районе.

Декабристов еще узкая, рядом стоят деревянные домики. До 1970-х вся округа была застроена такими избушками. Вряд ли кто задумывается, проходя через сквер между Декабристов и Шамиля Усманова, что это бывшие сады-огороды.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 60 лет.

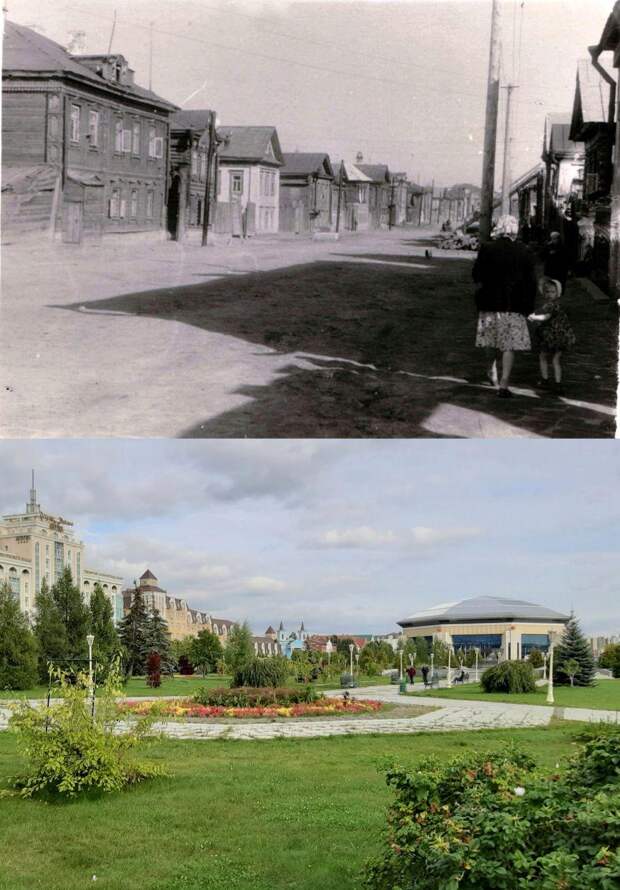

Улицы Дегтярной (до революции она называлась Пески) больше не существует. На ее месте в 2005 году спешно насыпали парк 1000-летия Казани. Торопились к празднику, потому слегка покрыли разрушенные фундаменты и обломки землей и воткнули деревца. За десять с лишним лет парк не стал популярным, он всегда пустой.

Дегтярная лежала между продуктовым рынком, бывшими мясными рядами (на этом месте сейчас сквер Тукая) и улицей Поперечно-Георгиевской (она же Айдинова). Центральная аллея парка, собственно, и есть бывшая Дегтярная улица. Она была в основном деревянной, но встречались и каменные дома. До революции это была часть Суконной слободы, и селился здесь люд преимущественно мастеровой и торговый.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 70 лет.

Улица Декабристов в этом месте называлась Большой Кизической. Черно-белое фото сделано в 1960-е годы, и еще видны остатки бывшей Кизической слободы.

В начале 1970-х здесь появились два 14-этажных типовых дома; в историю советского градостроительства они вошли под названием «Башни Вулыха» по имени разработавшего их архитектора Ефима Пинхосовича Вулыха.

Башни до сих выглядят хорошо, поскольку фасады их выполнялись из облицовочного кирпича приятного кремового цвета. Такие дома считались в СССР привилегированными, в них селилась преимущественно советская и партийная элита. Хотя 113-й и 115-й дома на Декабристов привилегированными не были, это образцово-показательные постройки для Казани тех лет. В народе их называли Дом обуви — по магазину, что работал на первом этаже. Сохранился только рельеф.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Казань дала России двух патриархов — Гермогена и Адриана. Если Гермоген был патриархом Смутного времени, то Адриан стал последним вплоть до 1917 года предстоятелем церкви. Адриан основал Кизический Введенский мужской монастырь, вокруг которого выросла Кизическая слобода. Монастырь окружал старинный сосновый бор, ныне изничтоженный, около него текла речка Комаровка, тоже изничтоженная при строительстве Ленинского района в советские времена. Сам монастырь с красивейшей колокольней, башнями и церквями был разрушен. Некрополь рядом с монастырем был раскатан бульдозерами и уничтожен в 1960-е.

Казань дала России двух патриархов — Гермогена и Адриана. Если Гермоген был патриархом Смутного времени, то Адриан стал последним вплоть до 1917 года предстоятелем церкви. Адриан основал Кизический Введенский мужской монастырь, вокруг которого выросла Кизическая слобода. Монастырь окружал старинный сосновый бор, ныне изничтоженный, около него текла речка Комаровка, тоже изничтоженная при строительстве Ленинского района в советские времена. Сам монастырь с красивейшей колокольней, башнями и церквями был разрушен. Некрополь рядом с монастырем был раскатан бульдозерами и уничтожен в 1960-е.

Продовольственный рынок, на чьем месте в конце 1950-х появились памятник Тукаю и сквер, Вот один из снимков этого рынка, сделанный известным нам Франком Уитсоном Феттером. Несмотря на то что местность изменилась неузнаваемо, точка съемки безошибочно вычислена по трубе электростанции, что стояла на берегу Кабана, и колокольне церкви Четырех Евангелистов (они еле проглядывают на втором плане справа). Это уже советское время — 1930 год.Товар на рынке по привычке раскладывали на рогожках, с чем долгое время пытались бороться и в царские, и в советские времена, но безуспешно.

Продовольственный рынок, на чьем месте в конце 1950-х появились памятник Тукаю и сквер, Вот один из снимков этого рынка, сделанный известным нам Франком Уитсоном Феттером. Несмотря на то что местность изменилась неузнаваемо, точка съемки безошибочно вычислена по трубе электростанции, что стояла на берегу Кабана, и колокольне церкви Четырех Евангелистов (они еле проглядывают на втором плане справа). Это уже советское время — 1930 год.Товар на рынке по привычке раскладывали на рогожках, с чем долгое время пытались бороться и в царские, и в советские времена, но безуспешно.Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 90 лет.

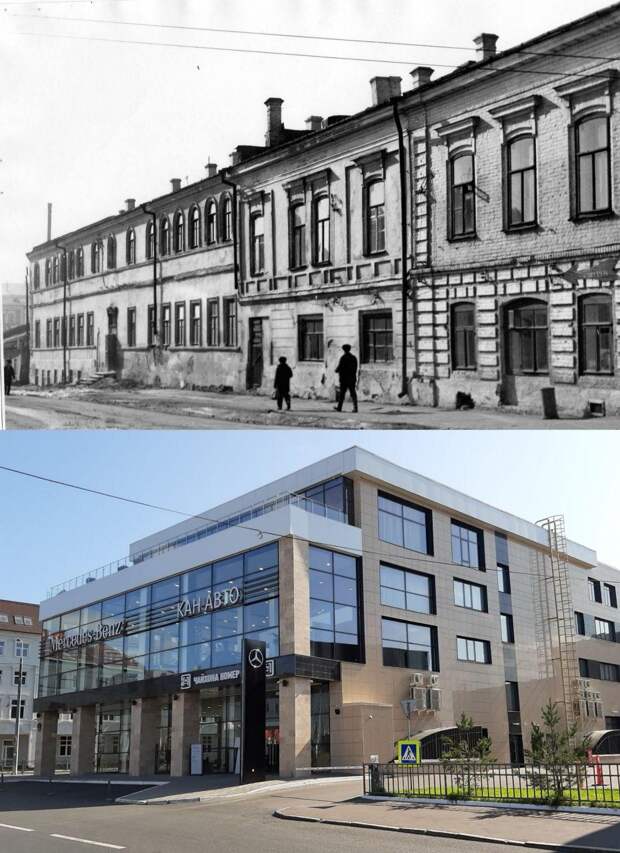

На углу стоял большой дом известной купеческой четы Петра Герасимовича и Марины Матвеевны Корюкиных. Дом построил в 1856 году известный архитектор Павел Тимофеевич Жуковский, в начале нулевых здание снесли. Сейчас на этом месте стоит шоурум Mercedes-Benz; несмотря на то что компания Daimler-Benz утверждала проект, выглядит автосалон чужеродно.

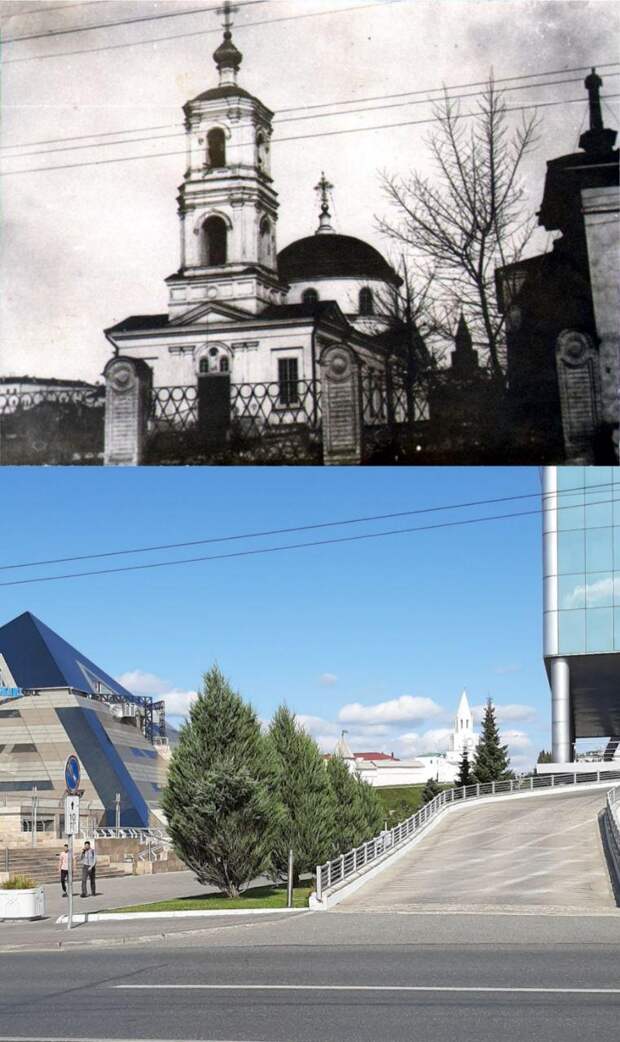

Улицу Триумфальную в советские времена переименовали в Кремлевскую, она шла наискосок, и это странное движение продолжает сейчас маленькая аллея в скверике, что между «Пирамидой» и стадионом. Аллея и есть исчезнувшая улица Триумфальная. Когда-то на ней стоял большой завод сельскохозяйственных орудий, принадлежащий обрусевшему немцу Михаилу Раму. Подле завода был Успенский собор, его колокольня видна на старинном снимке.

Собор без жалости снесли в 1970-е, а в конце 1990-х на его месте начали строить «Пирамиду».

После 1917 года Успенскую закрыли и использовали как склад для хранения зерна, что доставляли на баржах по Булаку. Потом в церкви разместилось пассажирское автотранспортное предприятие. В 1972 году снесли колокольню, а в 1978 году уничтожили собор — на его месте планировали построить кинотеатр, но не смогли закончить. Недостроенным кинотеатр стоял несколько лет, а потом тоже был снесен.

На обоих снимках слева видна лишь Спасская башня Кремля — она единственное, что уцелело со старинного снимка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 70 лет.

Чуть вдалеке видна деревянная часовенка. Деревянный двухэтажный дом на другой стороне дороге мы видели выше на фотографии 1950-х годов.

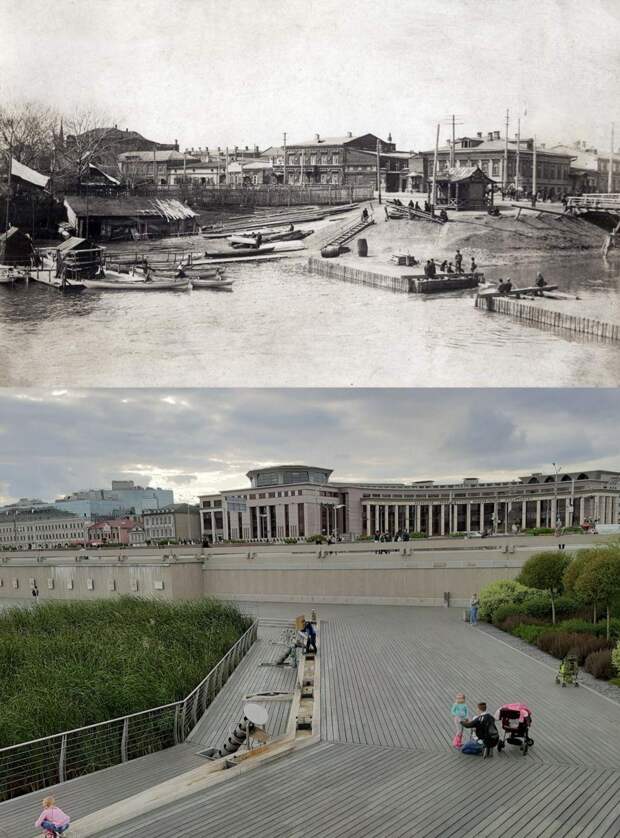

В устье Булака стоял большой деревянный мост, его разобрали в 1950-е. Тогда же реку заковали в трубу и превратили в канал. Когда въезжаешь с улицы Татарстан на улицу Пушкина, трудно даже представить, что всего 70 лет назад здесь был мост.

На месте, где сейчас институт филологии, стоял дом, где, если не ошибаюсь, жил Павел Тимофеевич Жуковский — знаменитый в Казани производитель кирпича. Добрая треть старинных домов в Казани выстроена из его кирпичей с гордыми инициалами производителя ПЖ (например, галерея «Смена»). Берег Кабана изменился неузнаваемо — сейчас здесь прекрасная набережная.

Вот ещё одна фотография шлюза и моста через Булак.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.

Угол Владимирской и Гостинодворской (ныне улицы Московская и Чернышевского).

Угол Владимирской и Гостинодворской (ныне улицы Московская и Чернышевского).

Красивейший Владимирский собор снесли в апреле 1936 года. Последние постройки собора разбивали уже в 1960-е годы. В 1937 году на освободившемся месте начали строить дом для ИТР завода обозных деталей по проекту известного Владимира Дубровина.Часовню в ограде, построенную в память об убитом народовольцами Александре II, уничтожили последней, ибо ее занял прораб стройки. Колокольня со шпилем, спроектированная Фомой Ивановичем Петонди, была возведена на деньги купеческой четы Петра Герасимовича и Марины Матвеевны Корюкиных. После кончины супруги были погребены под колокольней.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 100 лет. Проход на толкучий рынок с Большой Проломной. Слева Иоанно-Предтеченский монастырь, в этой части он сохранился до сих пор.

Проход на толкучий рынок с Большой Проломной. Слева Иоанно-Предтеченский монастырь, в этой части он сохранился до сих пор.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Парк имени Горького. Разница между фотографиями ровно 70 лет.

Парк имени Горького. Разница между фотографиями ровно 70 лет.

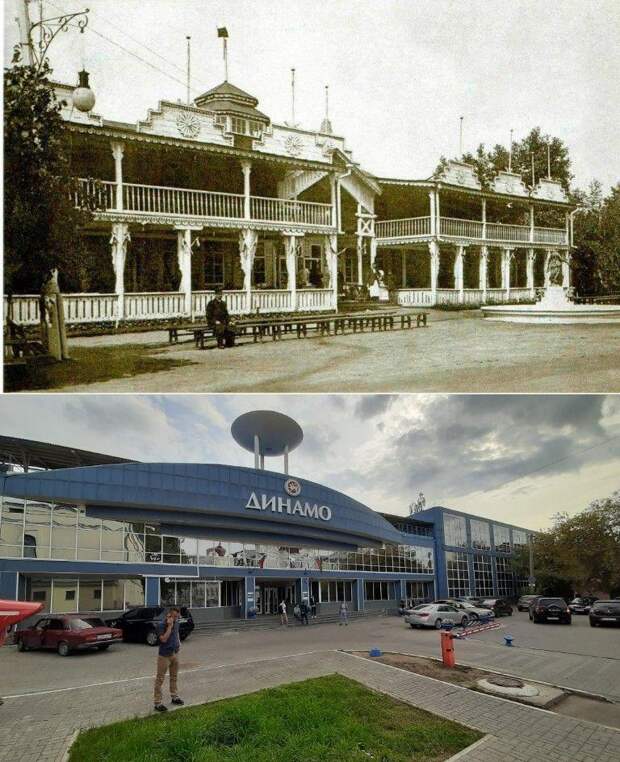

Удивляет тот факт, что временный деревянный павильон Международной выставки промышленности, которая проходила в Казани в 1909 году, служил еще полвека. Теремок справа выполнял роль входной арки на выставку, там же продавались билеты, а при советской власти он стал входом на стадион «Трудовые резервы». Теремок разобрали к 1967 году, когда рядом начали строить монумент в честь 60-летия революции 1917 года со стелой и памятником.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 40 лет.

К концу XIX века ров был давно засыпан, а мост с мощным каменным парапетом остался. В Гостином дворе еще не открыт музей. Это сделают только в тихие 1890-е годы при императоре Николае II. Тогда же архитектор Иван Никитич Колмаков построит шатер на углу.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

«В Панаевском саду было весело. По деревьям порхали птицы. По дорожкам походкою королев расхаживали актрисы, смеялись, шутили. С некоторыми из них я уже был знаком и даже переписывал им роли, чем очень гордился...» — вспоминал великий Федор Иванович Шаляпин.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 110 лет.

Заказчиком был купец Леонтий Владимирович из известной семьи Кекиных. Здесь он не жил никогда, у него на Большой Лядской уже был небольшой двухэтажный дом, сейчас там радиостанция «Яңа гасыр». Вообще на этой улице домов Кекина как минимум три, мы их все рассмотрим позже.

Дом использовался как доходный, потом здесь размещались частная женская гимназия Ряхиной и гимназия Педагогическаго общества для распространенiя грамотности и первоначальнаго образованiя, также заседало правление Казанскаго округа путѣй сообщенiя. После 1917 года в доме какое-то время находились советские конторы, потом были общежитие и коммуналки.

На верхнем снимке 1980-х на трибуне можно увидеть молодого Шаймиева, в ту пору председателя Совета министров ТАССР. С 1990-х памятник был заброшен, а за последние годы с основания пьедестала исчезло бронзовое литье. Скульптор Петр Яцыно и архитектор Александр Гегело поставили Ленина в 1954-м, а в следующем году Татарстан будет отмечать столетие основания.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 100 лет.

Оба снимка сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

___________

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

Свежие комментарии