Гессен в России и Россия в Гессене

Гессен в России и Россия в Гессене

Почти 400 лет назад, в далеком 1613 году, совсем юным мальчиком на российский престол взошел Михаил Романов. Его роду было суждено в течение трех столетий править огромной империей, простиравшейся от Балтийского до Охотского морей. Немало требовалось приложить сил, чтобы государство процветало, а его подданные были довольны.

Во многом это зависело и от того, на ком женат был правитель — как утверждает старая пословица, «муж — голова, жена — шея, куда хочет, туда и вертит»…

Поначалу Романовы женились на русских боярынях: молодому роду следовало укреплять свое положение внутри страны, заручаясь поддержкой старинных знатных родов.

Правда, порой семьи царских невест готовы были передраться из-за власти, совершенно не думая при этом о будущем России. Изменил ситуацию Петр I: при нем самые завзятые скептики перестали сомневаться в способности Романовых быть истинными правителями, которым уже не нужно доказывать легитимность нахождения на российском престоле. Пора было прорубать окно в Европу и налаживать международные связи. В 1721 году был введен закон, разрешающий смешанные браки православных и верующих других христианских конфессий, и вскоре были сыграны первые подобные свадьбы — как среди простого люда, так и знатных особ.

Удобные браки

Удобные браки

Царевич Алексей Петрович одним из первых в династии Романовых женился на немецкой принцессе. В царской фамилии проторили дорожку в этом деле дети Петра- царевич Алексей, женившийся на принцессе Брауншвейгской, и Анна, ставшая герцогиней Гольштейн-Готторпской.

Эти браки были очень удобны для Романовых: и престиж России обеспечен, и международное сотрудничество — не только политическое, но и экономическое и культурное, и супруги не так стремятся завоевать политическое влияние в стране.

Действительно, заметного следа эти иностранцы в истории империи не оставили. Главный итог их пребывания в роли российских супругов — создание совершенно новой традиции.

Постепенно свадьбы между представителями русской царской фамилии и отпрысками немецких правителей стали обычным делом. Почему же, в основном, именно немцы? Не последнюю роль в этом играла и их религиозная принадлежность: лютеранство предоставляло гораздо больше свобод своим верующим, нежели католицизм.

Так, оно дозволяло переходить в православие, что являлось непременным условием при вступлении в брак с представителями рода Романовых. Католики же не одобряли подобных отступлений от веры. Кроме того, немецкие принцессы достаточно быстро приспосабливались к российским условиям, старательно изучая русский язык, культуру и обычаи: Екатерину Великую считали чуть ли не больше русской, чем всех настоящих русских. С какими только немецкими домами не роднились Романовы!

Они привозили себе невест и из Бадена, и из Вюртемберга, и из Пруссии. Чаще же всего российские правители искали суженую среди представительниц Гессенского дома, который стал настоящей «кузницей» первых леди Российской империи.

Невеста русского царевича

Невеста русского царевича

Первой принцессой из Гессена, посетившей Россию в качестве невесты русского царевича, стала Вильгельмина — будущая Наталья Алексеевна, жена Павла I. Совсем юная девушка приехала в страну в 1775 году с двумя своими сестрами и сразу всем понравилась: окружающие отмечали ее обаяние и умение держать себя в обществе. Павел полюбил девушку и выбрал в супруги из сестер Гессенских именно ее.

К сожалению, Вильгельмина, так толком и не успев приспособиться к новой для себя среде, умерла при родах в 20-летнем возрасте, прожив в стране всего три года. Может, великих дел для своей новой родины Наталья Алексеевна и не совершила, но зато установила связь между Гессеном и Россией, проторив дорожку для других представительниц своего дома.

Русская императрица из Дармштадта

Внучатая племянница Натальи Алексеевны, Максимилиана, в 1840 году тоже поедет в Россию, чтобы в будущем стать императрицей Марией Александровной. Александр II, ее супруг, увидев ее в Дармштадте, сразу понял, что эта девушка сможет стать настоящей его сподвижницей и помощницей.

Ходили слухи, что Максимилиана, хоть и была официально признана гессенским великим герцогом, Людвигом II, на самом деле дочь фаворита ее матери, барона де Граней. Но даже тайна происхождения немецкой принцессы не смутила Александра. В России Максимилиана, превратившись в Марию Александровну, довольно быстро выучила русский язык и стала тщательно постигать основы православия.

Народ полюбил свою правительницу за ее величественную скромность: она успевала делать много добрых дел, не кичась при этом благородством своей натуры.

Императрица Мария стала покровительницей организации Красного Креста, а во время русско-турецкой войны 1877-78 годов лично ездила открывать военные госпитали. Интересовали ее и вопросы женского образования: однажды ее супруг-реформатор получил от жены проект создания женских гимназий и женских епархиальных училищ.

Мария Александровна поддерживала и русскую культуру: по ее инициативе был построен знаменитый Мариинский театр в Петербурге, она же содержала профессиональную балетную школу — будущую Академию имени Агриппины Вагановой. Подобные дела не могли остаться незамеченными, и о любви к императрице говорят названия сибирского городка Мариинска, чувашского Мариинского Посада и города Мариехамн Аландских островов, принадлежавших когда-то России.

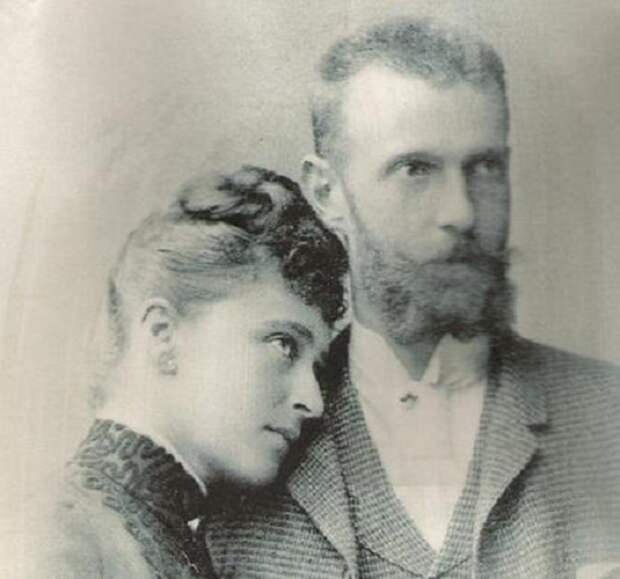

В конце века в Россию приехала третья по счету представительница Гессена — Елизавета, или как ее ласково называли дома, Элла. Ей предстояло стать супругой Сергея Александровича Романова, сына Марии Александровны и Александра II.

Элла серьезно отнеслась к своему замужеству: хотя она и не была женой прямого наследника престола, принцесса решила принять православие и стала Елизаветой Федоровной. Именно на свадьбе Елизаветы и Сергея Александровича впервые встретились будущий Николай II и Алике, сестра Елизаветы, впоследствии Александра Федоровна, последняя принцесса Гессен-Дармштадтская в истории дома Романовых.

Но вернемся к старшей сестре последней русской императрицы. Как же она проводила свои дни на новой родине? Элла с детства занималась благотворительностью вместе со своей матерью, Алисой Гессенской-старшей. Не оставила она этого занятия и в России: на ее средства была построена больница в Ильинском, поместье Сергея Александровича, там же проводились благотворительные ярмарки для крестьян.

После назначения Сергея Александровича на пост московского генерал-губернатора его супруга организовала Елисаветинское благотворительное общество, которое брало на попечительство детей из бедных семей. Постепенно общество стало действовать не только в самой Москве, но и по всей Московской губернии.

Дамский комитет Красного Креста, его Московское управление, Особый комитет помощи воинам во время русско-японской войны — трудно перечислить полный список благотворительных организаций, с которыми работала Елизавета Федоровна. Она всегда была на передовых фронтах благотворительности, сама заготавливала посылки и медикаменты для военных, шила им одежду.

А в 1909 году, через четыре года после смерти своего супруга от руки террориста, продав свои драгоценности и купив на эти деньги дом, Елизавета Федоровна основывает Марфо-Мариинскую обитель милосердия — приближенную к монастырю по своему уставу организацию сестер милосердия. В Марфо-Мариинской обители Елизавета открыла бесплатные столовую, больницу, приют. Там предоставлялась не только помощь седой, одеждой и медикаментами, но и духовная помощь страждущим.

Княгиня организовывала просветительские лекции и духовные чтения. В обители также проводились заседания Географического и Палестинского общества, председателем которого она стала после смерти супруга. В рамках своей благотворительной деятельности Елизавета Федоровна не боялась посещать самые криминальные районы Москвы, чтобы помочь малолетним детям, и никому из самых отпетых преступников не приходило в голову помешать великой княгине.

Наравне со своими сестрами из обители Елизавета ухаживала за больными и умирающими. Но все добрые дела не спасли княгиню от трагического конца. После прихода к власти большевиков Елизавета осталась в стране и была арестована. Вместе с другими членами семьи Романовых она погибла в шахте под Алапаевском, что на Урале. Даже будучи сёрьезно раненой, Елизавета пыталась помочь родным — она перевязывала им раны подручными средствами. Названная в честь святой Елизаветы Тюрингской, славившейся своими благими делами, Элла в 1992 году сама была причислена к лику православных святых.

Александра Федоровна — Алиса Гессенская

Александра Федоровна — Алиса Гессенская

Елизавета Федоровна была отличным образцом для подражания для своей младшей сестры. Любимая внучка королевы Виктории, Алиса Гессенская после смерти матери росла в Британии и до поры до времени даже не думала о далекой северной России.

Приехав на свадьбу к сестре, Алиса с первой встречи покорила сердце цесаревича Николая. Хотя родители будущего императора от невесты были не в восторге, помолка все же состоялась. Николай и Алиса, ставшая в православии Александрой, были настолько упоены друг другом, что для совершения брачного обряда не стали ждать окончания траура по скончавшемуся Александру III, а поженились 14 ноября 1894 года, — в день рождения императрицы Марии Федоровны, когда позволялось некоторое отступление от траура.

Вскоре после свадьбы Александра Федоровна приступила к исполнению своих императорских обязанностей. В частности, императрица приняла шефство над российскими полками — лейб-гвардии Уланским Имени Ее Величества, 5-м гусарским Александрийским, 21-ым Восточно-Сибирским стрелковыми Крымским конным. В будущем императрице придется очень часто взаимодействовать с военными — на ее долю выпало две тяжелых для России войны — русско-японская и Первая мировая.

Опыт общения с полковыми служивыми пригодился бывшей принцессе Гессенской: она знала, как может помочь военным. Так, в 1904 году по предложению Александры Федоровны члены дома Романовых выделили средства для оснащения восьми военно-санитарных поездов. Когда подросли старшие дочери императрицы, Ольга и Татьяна, к делам милосердия, по семейной традиции правителей Гессена, были привлечены и они.

Молодость их пришлась на время Первой мировой войны, и вместе с матерью девочки стали ухаживать за больными и ранеными, поступившими с фронтов: Ольга, Татьяна и Александра Федоровна прошли обучение сестринскому делу, а затем ассистировали при операциях уже в качестве дипломированных хирургических сестер в Царскосельском лазарете.

При этом раненым казалось, что перевязки, сделанные руками Романовых, держались гораздо лучше. Кроме непосредственной работы в операционной, Александра Федоровна посещала и другие госпитали, находившиеся под ее покровительством. Не забывала императрица и про нужды далекого фронта. Как и в прошлую войну, она помогала снаряжать поезда — военно-санитарные и подвижные поезда-склады под флагом Красного Креста.

В это же время императрица Александра заботилась о тех, кто уже отдал свой долг родине: она поддерживала Комитет по приисканию мест воинским чинам, пострадавшим на войне с Японией и Дом призрения для увечных воинов. Кроме того, в ее ведении находились Императорское женское патриотическое общество, Александрийский приют для женщин, Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества, приют для детей с отклонениями в развитии и множество организаций для помощи бедным.

Несомненно, чтобы следить за подобным количеством благотворительных дел в такое трудное время, нужна большая духовная выдержка и умение сострадать. Эти качества императрица почерпнула в православии.

Александра Федоровна глубоко прониклась духом новой религии и активно интересовалась ее традициями, непосредственно принимая участия в православных мероприятиях. Например, императрица почитала святого Серафима Саровского и в 1903 году участвовала в торжествах прославления и открытия его мощей в Саровской пустыни.

Александра Федоровна считала, что православие должно быть с ней всегда: в Дармштадте для супружеской четы Романовых была построена православная церковь Марии Магдалины. Как и ее старшая сестра, точно так же преданная православию, Александра Федоровна стала святой великомученицей: как она сама говорила в заключении, «я предпочитаю умереть в России, чем быть спасенной немцами». Так что причисление к лику святых — своеобразное воздание должного последней гессенской принцессе в России, которая, как и ее предшественницы, смогла полюбить свою новую родину и отдать ей частицу себя, сотворив для страны множество добрых дел.

Ирина Хольм-Мартынюк

http://novichokvgermanii.ru/profoblog/nemeckie-zheny-russkix-carej-chast1/

http://novichokvgermanii.ru/profoblog/nemeckie-zheny-russkix-carej-chast-2/

Свежие комментарии