Продолжаем путешествие...

___

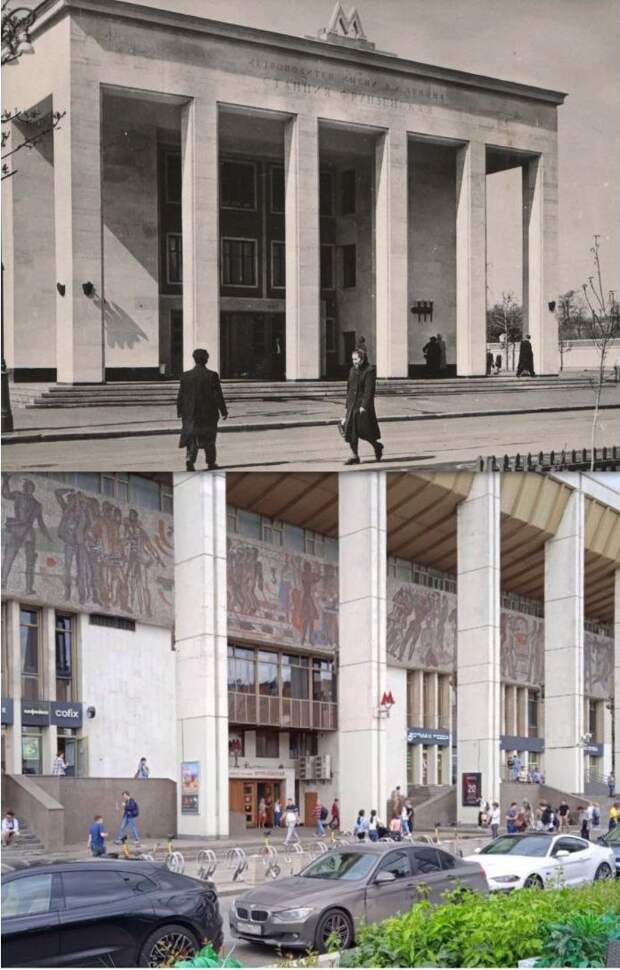

Старый вестибюль станции метро «Фрунзенская» через неделю после открытия. Станция начала работу на Первомай 1957 года. В тот же день открылась станция «Спортивная». Пробный поезд по новому участку от станции «Парк культуры» прошёл в ночь на 26 марта.

Архитекторами вестибюля называют нескольких зодчих: Надежду Александровну Быкову, Ивана Георгиевича Таранова, Иоганна Григорьевича Гохарь-Хармандаряна, Юрия Андреевича Черепанова.

Через 27 лет, в августе 1984 года, большая часть старого вестибюля (портик с колоннами и верхний этаж) была снесена направленным взрывом. Таким образом началось строительство Московского Дворца молодёжи. Новый вестибюль стал частью здания, возведённого по проекту архитекторов Якова Белопольского, Михаила Посохина, Владимира Хавина и Максима Беленя.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть меньше 70 лет. Лубянка. Начало 1930-х. Площадь кардинально изменилась за минувшие 90 лет. Давайте просто перечислим несохранившееся.

Лубянка. Начало 1930-х. Площадь кардинально изменилась за минувшие 90 лет. Давайте просто перечислим несохранившееся.

С правого края чёрно-белого кадра арка Владимирских ворот, соединявших Никольскую улицу с Лубянкой. Ворота построены в 1530-е; во время Великого пожара 1812 года сильно повреждены и перестроены по образцу башен Кремля.

За башней чуть виден купол старинного храма во имя Владимирской иконы Божией Матери. Правее от ворот также частично виден купол часовни во имя Пантелеймона Целителя, возведённой в 1881−1883 годах по проекту Александра Степановича Каминского.

Небольшой деревянный теремок слева от Владимирских ворот — это наземная часть Лубянской электрической подстанции для электротрамвая (или электрички, как тогда говорили). Далее идут Проломные ворота Китайгородской стены, соединявшие Малый Черкасский переулок с площадью.

Всё это исчезло в 1934 году.А что сохранилось? Во-первых, наземный вестибюль станции метро «Дзержинская площадь» (ныне «Лубянка») размещается в первых двух этажах старинного четырёхэтажного здания. На чёрно-белом снимке оно хорошо видно за Китайгородской стеной.

Для вестибюля здание было полностью перестроено и надстроено по проекту Даниила Фёдоровича Фридмана и Иосифа Игнатьевича Ловейко, появился новый фасад с двумя большими арками.

Сохранилось здание бывшего торгового дома Московского купеческого общества в Малом Черкасском переулке. В 1930-х там располагался Народный комиссариат здравоохранения СССР. Большая Никитская. 1894 год. Здание Московской консерватории в своей основе — это бывший дворец светлейшего князя Михаила Семёновича Воронцова. Консерватория с 1871 года арендовала дворец под свои нужды, а после здание было полностью выкуплено для неё.

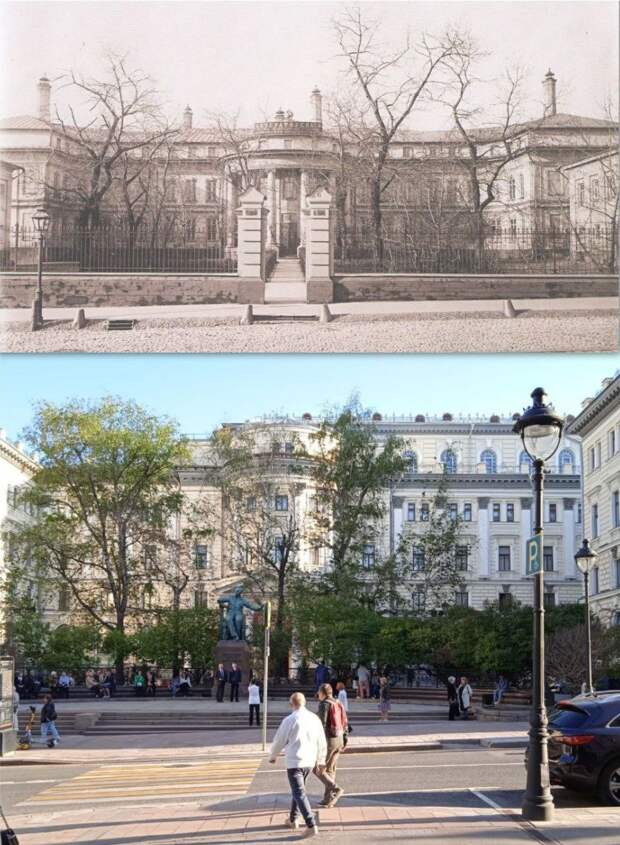

Большая Никитская. 1894 год. Здание Московской консерватории в своей основе — это бывший дворец светлейшего князя Михаила Семёновича Воронцова. Консерватория с 1871 года арендовала дворец под свои нужды, а после здание было полностью выкуплено для неё.

До переезда на Большую Никитскую, с 1866 года, консерватория располагалась на Воздвиженке, в доме барона Черкасова.

К 1890-м в старом дворце стало тесно. Академик архитектуры Василий Петрович Загорский разработал проект расширения здания. От старого здания сохранилась только полукруглая ротонда. Она хорошо видна на двух фотографиях. На реконструкцию ушло несколько лет. Например, Большой зал был закончен в 1901 году.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 130 лет. 6 сентября 1947 года на Советской площади, напротив дома Моссовета, был заложен памятник Юрию Долгорукому. В тот день в Москве широко проходили торжества 800-летия. В центре столицы СССР должен был появиться памятник основателю города. Конную фигуру ваял скульптор Сергей Михайлович Орлов в своей мастерской, оборудованной в бывшем храме Николая Чудотворца у Тверской заставы. Установлен князь только через шесть лет, в июне 1954 года.

6 сентября 1947 года на Советской площади, напротив дома Моссовета, был заложен памятник Юрию Долгорукому. В тот день в Москве широко проходили торжества 800-летия. В центре столицы СССР должен был появиться памятник основателю города. Конную фигуру ваял скульптор Сергей Михайлович Орлов в своей мастерской, оборудованной в бывшем храме Николая Чудотворца у Тверской заставы. Установлен князь только через шесть лет, в июне 1954 года.

Памятник встал на месте, где в 1912 году недолго стояла другая конная статуя — Белого генерала и прославленного русского военачальника Михаила Дмитриевича Скобелева. Она была снесена в майские праздники 1918 года. Площадь называлась Скобелевской, а до того Тверской. Сейчас она снова Тверская.

На втором плане чёрно-белого кадра доходный дом Василия Васильевича Варгина. Когда-то здесь располагалась известная в Москве Большая Тверская аптека. Здание было разобрано в 1930-е. Перед войной на этом месте был построен жилой корпус с книжным магазином «Москва» на первом этаже.

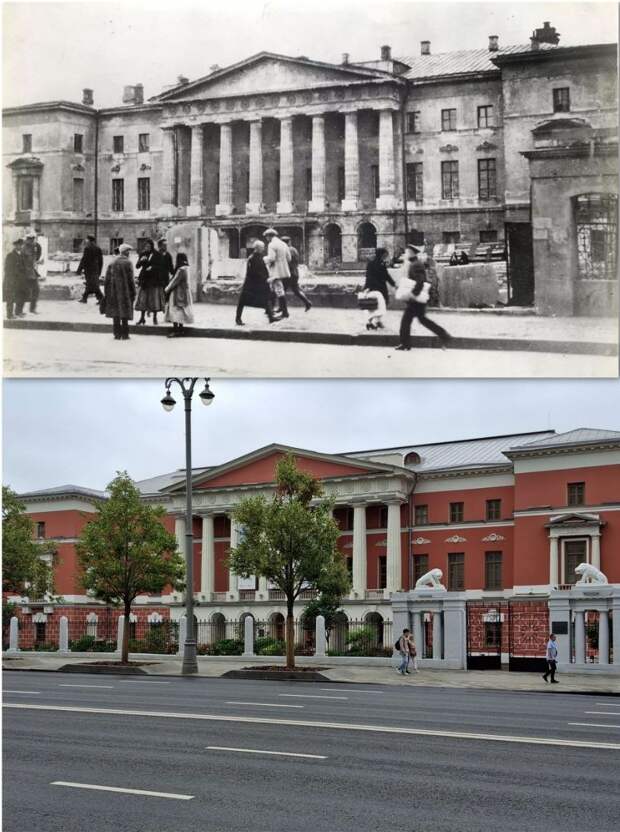

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Автор чёрно-белого снимка Александр Александрович Губарев. Бывший Английский клуб на Тверской. В советские годы — Музей революции.

Бывший Английский клуб на Тверской. В советские годы — Музей революции.

В основе здания дворец генерал-поручика Александра Матвеевича Хераскова, служившего в эпоху императрицы Екатерины II президентом Ревизион-коллегии. Дворец стоял между Тверской и Козьим болотом; позади - парк с тремя прудами. Ничего из этого не сохранилось.

Позже дворец выкупил генерал-майор Лев Кириллович Разумовский, племянник фаворита императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского. Он перестроил всё под свой вкус. Архитектор Адам Адамович Менелас поставил восьмиколонный дорический портик и возвёл два крыла. Дворец пострадал от французов в 1812 году, а после окончания войны с Наполеоном над реконструкцией трудился Доменико Жилярди.

С 1831 года дворец арендовал Английский клуб — закрытое для посторонних элитное заведение. Члены клуба называли его храмом праздности. Впрочем, в годы Первой мировой здесь разместился госпиталь для раненых воинов.

После революции бывший клуб недолго занимала милиция, а в ноябре 1922 года здесь открылась выставка «Красная Москва», из которой вылупился сначала Московский историко-революционный музей, а затем Музей революции СССР. Ныне — Музей современной истории России.

На чёрно-белом кадре 1921 года видно, что ограда со львами уже разобрана. Позднее она была воссоздана.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть более века. Наземный павильон станции «Комсомольская» в 1955 году. Недавно мы показывали самый первый павильон «Комсомольской», открытый 15 мая 1935 года в составе первой очереди метро. Спустя 15 лет он был разобран. Новый павильон с двумя шестиколонными портиками был построен в 1952 году с отступлением от общей красной линии.

Наземный павильон станции «Комсомольская» в 1955 году. Недавно мы показывали самый первый павильон «Комсомольской», открытый 15 мая 1935 года в составе первой очереди метро. Спустя 15 лет он был разобран. Новый павильон с двумя шестиколонными портиками был построен в 1952 году с отступлением от общей красной линии.

Это была последняя работа архитектора Алексея Викторовича Щусева. Он завершил проект в 1948 году, а скончался в 1949-м, за три года до открытия станции. Работу заканчивали Павел Дмитриевич Корин, Алиса Юльевна Заболотная, Олег Абрамович Великорецкий, Анна Фёдоровна Фокина и другие. Охотный Ряд в начале XX века. Точную дату снимка определить трудно, но, судя по тому, что гостиница «Националь» (на дальнем плане) уже построена и открыта, не раньше 1902 года. По центру старинного кадра большой двухэтажный храм во имя Параскевы Пятницы, возведённый ещё князем Василием Васильевичем Голицыным в 1680-х годах.

Охотный Ряд в начале XX века. Точную дату снимка определить трудно, но, судя по тому, что гостиница «Националь» (на дальнем плане) уже построена и открыта, не раньше 1902 года. По центру старинного кадра большой двухэтажный храм во имя Параскевы Пятницы, возведённый ещё князем Василием Васильевичем Голицыным в 1680-х годах.

Церковь соединялась проходом с палатами Голицыных (они стояли неподалёку) и была фактически домашним храмом семьи. Параскеву не единожды перестраивали. В последний раз в 1876 году по проекту Николая Николаевича Васильева. При Советской власти, в мае 1928 года, было принято решение о сносе храма, само разрушение состоялось в самом конце июня 1928 года, то есть 97 лет назад.

В 1932 году здесь началось строительство здания Совета труда и обороны. На месте Параскевы теперь проезжая часть и центральный подъезд Госдумы.

От старого пейзажа осталась только гостиница «Националь». На дальнем плане видна часовня во имя Святого благоверного князя Александра Невского. За часовней видна гостиница «Лоскутная», возведённая по проекту Александра Степановича Каминского. В советские годы здесь было общежитие для сотрудников ЦК ВКП(б). Здание было разобрано в 1938 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В 1930-е годы на углу улицы Горького (ныне Тверской) и Большой Бронной стоял большой книжный магазин иностранной литературы — Book House for foreign workers in the USSR. Магазин с большими витринами был связан с издательским товариществом иностранных рабочих в СССР, организованным в 1931 году. В 1940-х годах магазин был встроен в новый восьмиэтажный жилой дом по проекту архитекторов Михаила Павловича Парусникова и Геннадия Петровича Баданова.

В 1930-е годы на углу улицы Горького (ныне Тверской) и Большой Бронной стоял большой книжный магазин иностранной литературы — Book House for foreign workers in the USSR. Магазин с большими витринами был связан с издательским товариществом иностранных рабочих в СССР, организованным в 1931 году. В 1940-х годах магазин был встроен в новый восьмиэтажный жилой дом по проекту архитекторов Михаила Павловича Парусникова и Геннадия Петровича Баданова.

На втором плане чёрно-белого кадра бывший кинотеатр «Ша Нуар» (Chat Noir, «Чёрная кошка»); с октября 1930 года кинотеатр «Центральный». Здание было снесено весной 1967 года. В 1979 году на этом месте был возведён новый корпус издательства «Известия».

За кинотеатром виден дом Римских-Корсаковых, более известный как «дом Фамусова» из-за Александра Сергеевича Грибоедова. Он бывал здесь весьма часто. Историческое здание также было снесено в конце 1960-х ради строительства нового корпуса «Известий».

Старый корпус «Известий» на дальнем плане. В этом году ровно 100 лет со дня закладки здания по проекту Герша Берковича Бархина.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 90 лет. Вестибюль станции метро «Парк культуры» в 1935 году. Проектное название станции «Крымская площадь». Она была открыта 15 мая 1935 года в составе первой очереди. В некоторых московских справочниках 1936 года станция указывалась как «Крымская площадь».

Вестибюль станции метро «Парк культуры» в 1935 году. Проектное название станции «Крымская площадь». Она была открыта 15 мая 1935 года в составе первой очереди. В некоторых московских справочниках 1936 года станция указывалась как «Крымская площадь».

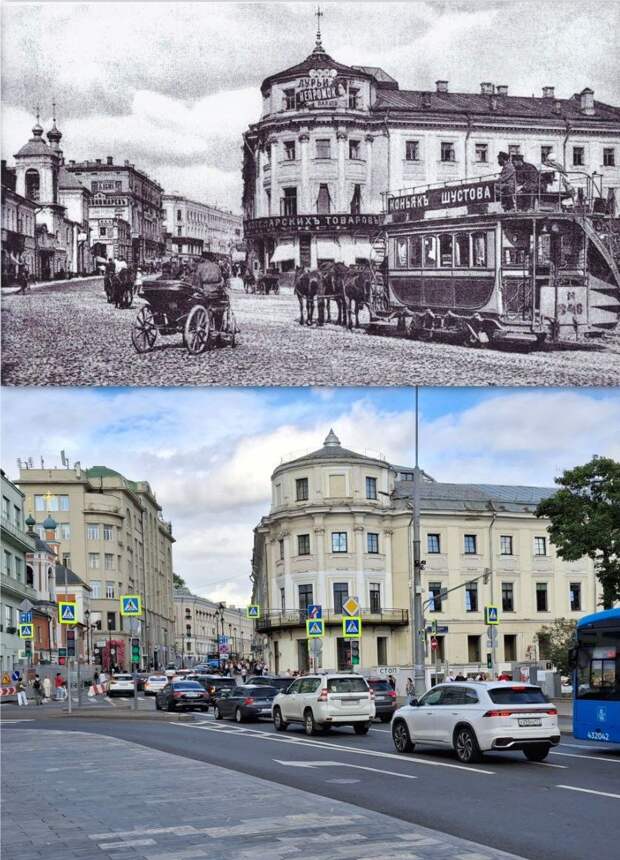

Архитектор Георгий Тихонович Крутиков хотел буквально связать её с Крымом. В оформлении залов применялся мрамор Кадыковка с крымского месторождения. За минувшие годы вестибюль мало изменился. Только вместо классических люстр 1930-х теперь люминесцентные лампы. Вид на Маросейку от Ильинских ворот. Начало XX века. На первом плане пассажирский вагон с лошадьми и рекламой «Коньяк Шустова» — знаменитая московская конка. В 1909 году конку сменил электрический трамвай. Справа дом графини Варвары Петровны Разумовской, возведённый в 1796 году. На его первом этаже тогда работала Маросейская аптека, или магазин аптекарских товаров. Кстати, аптека в здании работает по сей день. Правда, под другим брендом.

Вид на Маросейку от Ильинских ворот. Начало XX века. На первом плане пассажирский вагон с лошадьми и рекламой «Коньяк Шустова» — знаменитая московская конка. В 1909 году конку сменил электрический трамвай. Справа дом графини Варвары Петровны Разумовской, возведённый в 1796 году. На его первом этаже тогда работала Маросейская аптека, или магазин аптекарских товаров. Кстати, аптека в здании работает по сей день. Правда, под другим брендом.

Слева храм Святителя Николая в Клинниках. В советские годы он был закрыт решением Моссовета; купол и маковка снесены; храм перешёл на баланс ЦК комсомола. С 1990 года здесь опять идут службы. Храм был воссоздан в прежнем облике.

За храмом ещё можно разглядеть дворец князей Шаховских. В 1913 году издатель Иван Дмитриевич Сытин поручил разобрать старинное здание, возведённое в 1750-х в стиле барокко. Зодчий Адольф Эрнестович Эрихсон по заказу Сытина перестроил дворец в высокий жилой дом с магазинами на первом этаже.

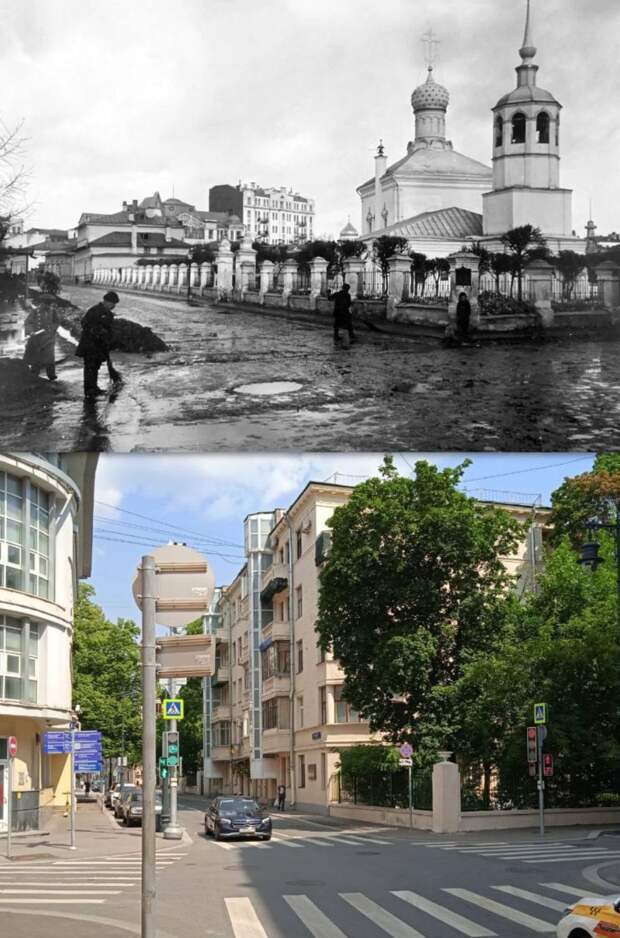

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 125 лет. В 1913 году фотограф Эмиль Владимирович Готье-Дюфайе сделал фотографию храма Покрова Пресвятой Богородицы в Большом Лёвшинском переулке. В 1912 году храм справил 200-летний юбилей с момента строительства. Храм и звонница были возведены в 1712-м. До этого стояла деревянная церковь Покрова, что в Левшине. Слобода была названа по имени стрелецкого головы Афанасия Ивановича Лёвшина. Деревянный храм посещали стрельцы Лёвшина.

В 1913 году фотограф Эмиль Владимирович Готье-Дюфайе сделал фотографию храма Покрова Пресвятой Богородицы в Большом Лёвшинском переулке. В 1912 году храм справил 200-летний юбилей с момента строительства. Храм и звонница были возведены в 1712-м. До этого стояла деревянная церковь Покрова, что в Левшине. Слобода была названа по имени стрелецкого головы Афанасия Ивановича Лёвшина. Деревянный храм посещали стрельцы Лёвшина.

В годы советской власти храм был закрыт и снесён. В 1930-е годы на освободившемся месте встал масштабный кооперативный жилой дом архитекторов и строителей по проекту Аркадия Яковлевича Лангмана. На современной фотографии видно левое крыло дома.

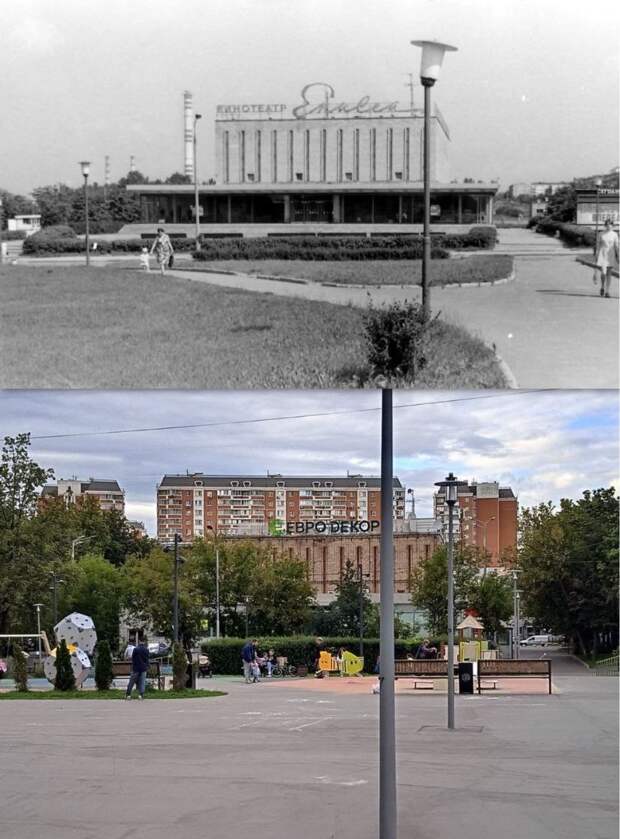

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 112 лет. Измайлово. 3-я Парковая улица. Кинотеатр «Енисей». Начало 1970-х.

Измайлово. 3-я Парковая улица. Кинотеатр «Енисей». Начало 1970-х.

Возведён по типовому проекту в 1965 году, то есть ровно 60 лет назад. Билет на сеанс стоил 10 копеек. По утрам шли мультики для детворы. Перед каникулами по школам района распространялись абонементы на фильмы для школьников.

На чёрно-белом кадре едва читается название на афише: «Впереди день» — драма 1970 года. Впрочем, эта информация не поможет с датировкой кадра. В «Енисее» часто крутили картины спустя пару-тройку лет после премьеры.

За «Енисеем» начинались теплицы совхоза декоративного садоводства, который появился в Измайлово в 1938 году и занимался выращиванием цветов. Ныне эта территория вся застроена жилыми домами.

В 1990-е годы кинотеатр «Енисей » был закрыт, а затем выкуплен компанией, торговавшей обоями. В ноябре 2000 года здесь случился сильный пожар на складе. Здесь и теперь магазины.

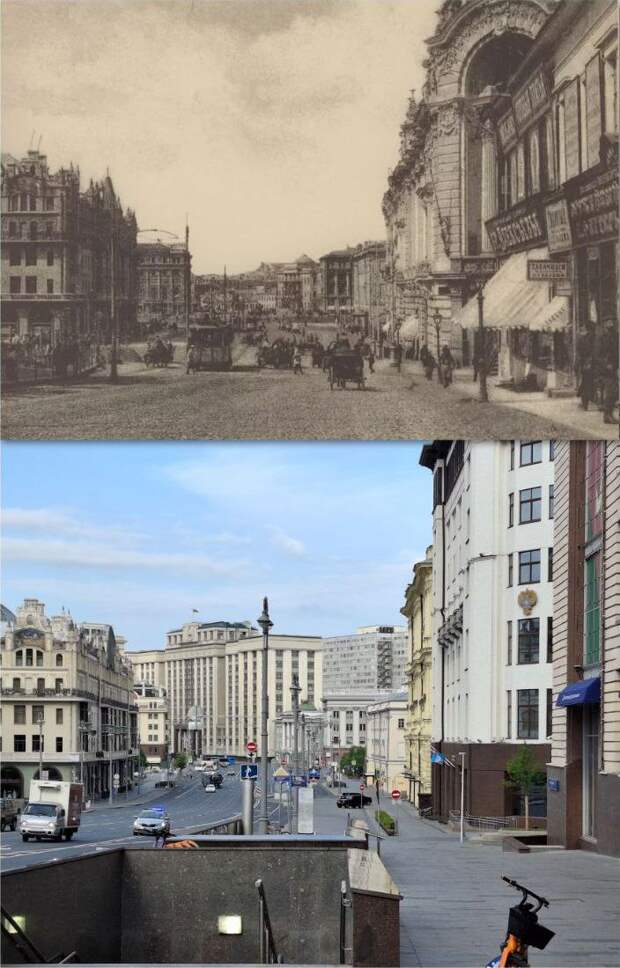

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около полувека. Театральный проезд в 1911 году. Справа на втором плане видна высокая арка дома наследниц Герасима Ивановича Хлудова. Он стоял на углу Рождественки и Театрального проезда. Проектировал Лев Николаевич Кекушев. Сам великий московский архитектор после возведения здания жил в нём. Также здесь размещалось правление Русского технического общества.

Театральный проезд в 1911 году. Справа на втором плане видна высокая арка дома наследниц Герасима Ивановича Хлудова. Он стоял на углу Рождественки и Театрального проезда. Проектировал Лев Николаевич Кекушев. Сам великий московский архитектор после возведения здания жил в нём. Также здесь размещалось правление Русского технического общества.

В 1930-е годы дом был до неузнаваемости перестроен по проекту Сергея Егоровича Чернышёва, будущего главного архитектора Москвы. Тогда здание занял Москоммунхоз. Ныне тут заседает Министерство транспорта РФ.

Слева на дальнем плане видна гостиница «Метрополь», справа — Благородное собрание (ныне Дом Союзов).

По Театральному проезду идёт в сторону Лубянки электрический трамвай. Рельсы будут демонтированы после Великой Отечественной войны, в 1947 году.

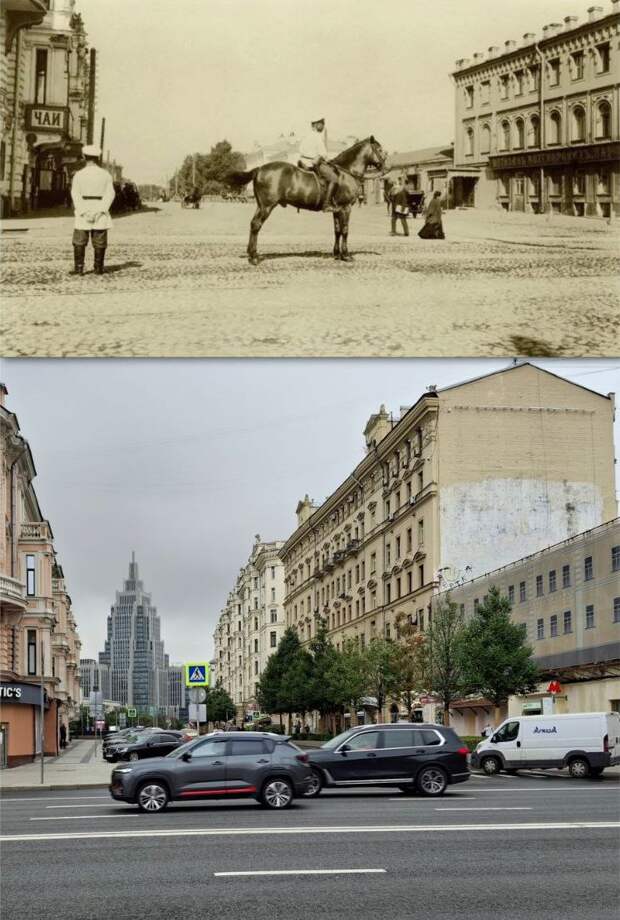

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 124 года. Трамвайные рельсы на Арбате с поворотом на Сенную-Смоленскую площадь. Единственное сохранившееся здание чуть видно на втором плане — дом братьев Орловых.

Трамвайные рельсы на Арбате с поворотом на Сенную-Смоленскую площадь. Единственное сохранившееся здание чуть видно на втором плане — дом братьев Орловых.

На дальнем плане чёрно-белого кадра едва виден сквозь дымку силуэт храма Смоленской иконы Божией Матери. Справа в кадре чуть видна Смоленская аптека. Слева двухэтажное здание, огороженное строительным забором. С него некогда начиналась Смоленская площадь. За забором идет реконструкция молочного магазина купца Александра Васильевича Чичкина. У него была гигантская торговая сеть по производству и продаже молока и молочных продуктов.

Все здания, что вы видите, за исключением дома братьев Орловых, были снесены при расширении Смоленской площади летом 1932 года. Храм был разобран в 1933 году. Трамвайные рельсы демонтированы в 1937-м.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 125 лет. Храм во имя Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще. 1950-е годы.

Храм во имя Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще. 1950-е годы.

Сама роща, названная по близлежащей деревне Марьино, была вырублена ещё в 1880-х годах под застройку посёлка. К началу 1900-х здесь появились 100 домов, где жили 650 человек. Они собрали деньги на строительство храма с церковно-приходской школой.

Летом 1901 года управляющий имениями и дачами Его Сиятельства графа Александра Дмитриевича Шереметева в Московской губернии, исполняя волю графа, безвозмездно передал участок в 400 квадратных саженей. Изначально планировали строить деревянный храм, но в 1903 году проект был изменён на каменный. Архитектор Николай Васильевич Корнеев. Освящение состоялось летом 1904 года в присутствии митрополита Московского и Коломенского Владимира. Здание школы было вчерне возведено позже, но до революции 1917 года работы не были завершены. В итоге школа так и не появилась.

В советские годы храм не закрывался. На звоннице даже сохранились все колокола, кроме большого 310-пудового. Он был разбит на переплавку. Храм по-прежнему открыт.

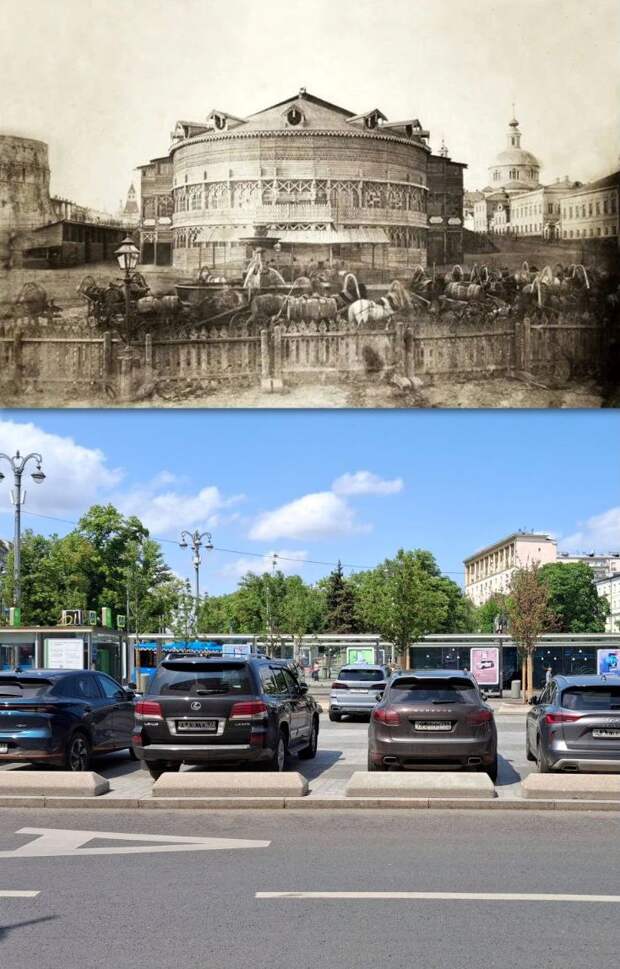

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Цветной бульвар в 1958 году: только что построенный панорамный кинотеатр «Мир». В его основе — старинный восьмигранный манеж, возведённый в 1881 году для выставки-панорамы «Штурм Плевны». В 1886 году здесь открылся цирк братьев Никитиных, что вызвало недовольство у Альберта Вильгельмовича Саламонского, владельца соседнего цирка. Он выкупил манеж, заставив братьев покинуть Москву, хотя они вскоре вернулись. До советских лет на фасаде красовалась надпись «Манеж Саламонского». Некоторое время там демонстрировалась панорама «Иерусалим во время распятия».

Цветной бульвар в 1958 году: только что построенный панорамный кинотеатр «Мир». В его основе — старинный восьмигранный манеж, возведённый в 1881 году для выставки-панорамы «Штурм Плевны». В 1886 году здесь открылся цирк братьев Никитиных, что вызвало недовольство у Альберта Вильгельмовича Саламонского, владельца соседнего цирка. Он выкупил манеж, заставив братьев покинуть Москву, хотя они вскоре вернулись. До советских лет на фасаде красовалась надпись «Манеж Саламонского». Некоторое время там демонстрировалась панорама «Иерусалим во время распятия».

В Великую Отечественную войну манеж пострадал от бомбёжек. Остались только внешние стены, долгие годы эти руины пугали москвичей. В 1957 году началась реконструкция. Архитекторы Владимир Александрович Бутузов и Наэля Самигулловна Стригалёва превратили старинное здание в современный кинотеатр с залом на 1200 зрителей и крупнейшим на тот момент киноэкраном: 33×12 метров. На чёрно-белой фотографии видна гигантская афиша фильма «Широка страна моя», снятого специально к открытию кинотеатра.

В 2000-е годы кинотеатр был реконструирован, превратившись в концертный зал «Мир» на 900 зрителей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 68 лет. Садовая-Триумфальная улица. Чёрно-белый кадр сделан, вероятно, в 1890-х годах. Но точно до 1907 года, об этом говорит отсутствие трамвайных путей.

Садовая-Триумфальная улица. Чёрно-белый кадр сделан, вероятно, в 1890-х годах. Но точно до 1907 года, об этом говорит отсутствие трамвайных путей.

В центре кадра два полицейских. У конного на поясе огромная кобура — 4,2-линейный револьвер Smith & Wesson образца 1870 года. Этим легендарным оружием снабжали полицию, тюремную стражу и чиновников Министерства юстиции.

Слева в кадр едва попадает доходный дом Ивана Васильевича и Степана Васильевича Хомяковых. Под ним в конце 1950-х был проложен Маяковский тоннель. Справа еще один доходный дом, где в 1860-е жил великий русский художник Василий Григорьевич Перов. В советские годы в дом был встроен вестибюль станции метро «Маяковская». Дом Перова планировали снести в наше время, но потом от этих планов отказались. Вот уже 10 лет он затянут в строительный саван и ждёт реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. У дома с башенкой адрес по Смоленской площади, хотя он стоит в некотором отдалении от неё. Заложен в 1939 году, но из-за войны строительство затянулось. Дом сдавался частями; работы были завершены только в 1956 году. Архитектор Иван Владиславович Жолтовский.

У дома с башенкой адрес по Смоленской площади, хотя он стоит в некотором отдалении от неё. Заложен в 1939 году, но из-за войны строительство затянулось. Дом сдавался частями; работы были завершены только в 1956 году. Архитектор Иван Владиславович Жолтовский.

Часть квартир распределялась среди сотрудников Наркомата внутренних дел, из-за чего второе название — дом работников НКВД.

На чёрно-белом кадре слева виден маленький павильон станции метро «Смоленская». Станция появилась в составе первой очереди в 1935 году. В 1953-м участок мелкого заложения от «Калининской» (ныне «Александровский сад») до «Киевской» был закрыт. Ставший ненужным павильон снесён примерно через год. Станция была повторно открыта в 1958 году в составе Филёвской линии. Подземная галерея станции со временем обернулась подземным пешеходным переходом.

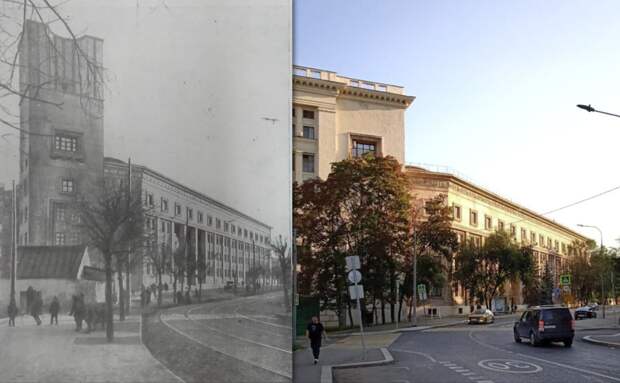

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 70 лет. Большая Почтовая улица. Здание подготовки кадров Народного комиссариата путей сообщения СССР. Архитектор Борис Яковлевич Улинич.

Большая Почтовая улица. Здание подготовки кадров Народного комиссариата путей сообщения СССР. Архитектор Борис Яковлевич Улинич.

«Здание расположено на возвышенном берегу реки Яузы, у перекрёстка двух проектируемых магистралей, — писал архитектор Пётр Терентьевич Гришин в сентябре 1937 года в журнале „Строительство Москвы“. — Оно вмещает в себя школьную часть, куда входят классы, кабинеты и другие помещения; спальни курсантов, столовую с большим и малым обеденными залами; зрительный зал, оборудованный сценой с вращающимся диском; спортивную часть с большим залом в 470 м², залом бокса, гирь и борьбы; большой тир, мастерские и другие помещения».

Улинич намеренно возвёл над четырёхэтажным корпусом высокую башню. Это была отсылка к главному зданию Наркомата путей сообщения СССР, построенному, а точнее, перестроенному Иваном Александровичем Фоминым из Запасного дворца императрицы Елизаветы Петровны. Его также венчает большая башня. Впрочем, тот же Гришин раскритиковал Улинича на страницах упомянутого журнала:

«Центром композиции здания является башня, но она не связана органически с зданием и резко дисгармонирует с его обработкой, в силу чего выпадает из общего ансамбля, хотя элементы окон и однородны окнам самого здания. Это доказывает, что единство архитектурного решения достигается не идентичностью взятых элементов, а единством пропорциональных отношений».

Вероятно, башня мозолила глаза не одному Гришину. После войны здание было надстроено, и башня растворилась в новом фасаде. Сегодня здесь Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 87 лет. Площадь Арбатских Ворот в 1912 году. По центру на дальнем плане — Арбатское отделение Соединенного банка. В советские времена на первом этаже размещались булочная и молочный магазин. Красивое здание было снесено в начале 1960-х из-за строительства проспекта Калинина (он же Новый Арбат).

Площадь Арбатских Ворот в 1912 году. По центру на дальнем плане — Арбатское отделение Соединенного банка. В советские времена на первом этаже размещались булочная и молочный магазин. Красивое здание было снесено в начале 1960-х из-за строительства проспекта Калинина (он же Новый Арбат).

На дальнем плане справа — храм во имя Бориса и Глеба. Свой классический вид храм приобрёл в 1768 году, при императрице Екатерине II, благодаря потомку французских гугенотов, обрусевшему архитектору Карлу Ивановичу Бланку. Деньги на строительство дал граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Борисоглебский храм был снесён в 1930 году. Перед храмом стоит аптека Романа Романовича Кёллера. Она была снесена в 1950-х из-за расширения проезжей части.

Квартал слева также снесен полностью. В нём выделяется белый дом с мезонином — он принадлежал Иерусалимскому подворью. В 1964 году Арбатскую площадь пересёк автомобильный тоннель.

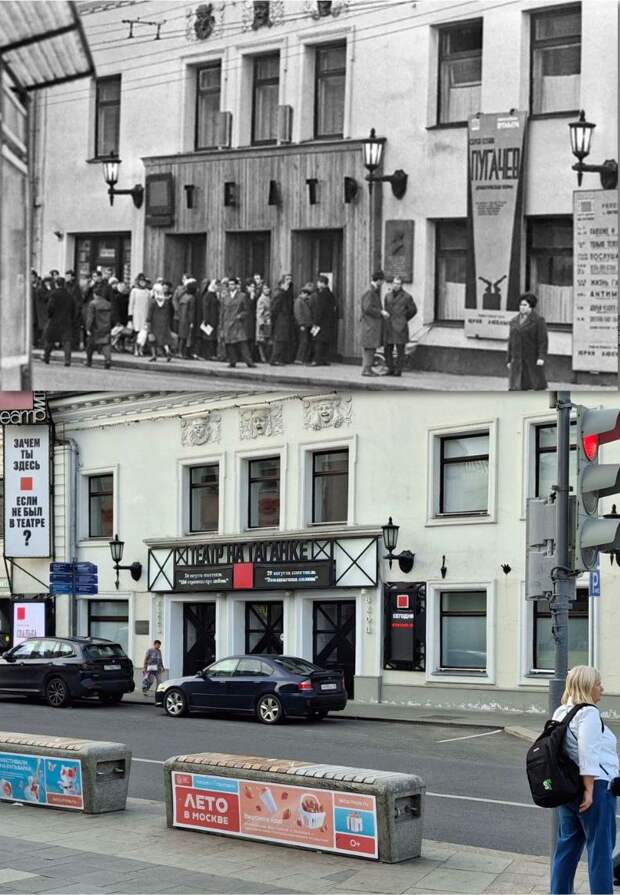

Автор чёрно-белого снимка Александр Александрович Губарев. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 113 лет. Верхняя Радищевская улица. Октябрь 1967 года. Очередь в Театр на Таганке.

Верхняя Радищевская улица. Октябрь 1967 года. Очередь в Театр на Таганке.

Афиша возвещает о грядущей премьере спектакля «Пугачев» по мотивам поэмы Сергея Есенина. Премьера состоялась 17 ноября 1967 года. Театр был создан за три года до этого, в апреле 1964 года. Популярность была запредельной. Достать билеты на спектакли было невероятно сложно. В «Пугачёве» роль Хлопуши исполнял Высоцкий. Публика шла посмотреть на него.

Театральная жизнь на Таганке возникла довольно давно. Здание возведено в 1911 году по проекту архитектора Густава Августовича Гельриха для кинотеатра «Вулкан». Здесь крутили немое кино, выступали, читали лекции. Вот одно из объявлений:

"Билеты на лекцию д-ра Грановского по алкоголизму, имеющую быть 15 декабря, в 10 ч. утра, в электротеатре Вулкан (Таганка), можно получить в бюро об-ва ежедневно вечером. Цена билета 10 коп."

После революции и национализации здесь Рогожско-Симоновский театр и студия Вахтангова. С 1922 года — филиал Малого театра. Затем здание было передано на баланс Театру на Таганке и остаётся частью этого знаменитого театра по сей день.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 58 лет. 1-й Самотёчный переулок. Жилой дом для сотрудников Жургаза, или, говоря проще, Журнально-газетного объединения, возникшего в 1931 году в результате преобразования Акционерного издательского общества «Огонёк».

1-й Самотёчный переулок. Жилой дом для сотрудников Жургаза, или, говоря проще, Журнально-газетного объединения, возникшего в 1931 году в результате преобразования Акционерного издательского общества «Огонёк».

Чуть ранее в 1-м Самотёчном была построена типография журнала «Огонёк». На этом участке планировалось возвести типографский производственный корпус, но сообразили, что сотрудникам нужно жильё. Проектировали жилой дом Жургаза Михаил Иосифович Барщ и Георгий Александрович Зунблат. Молодые советские архитекторы. Они специализировались на жилье нового типа, разрабатывали дома-коммуны и недавно построили Московский планетарий.

Барщ и Зунблат не ограничивали себя в полёте фантазии. Фасад новаторского дома украсили даже маленькие колонны дорического ордера. Их можно разглядеть на балконах. Дом был завершён в 1935 году.

В одной из квартир поселился Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд), один из легендарных советских журналистов, главный редактор «Огонька», автор «Испанского дневника», блестящий фельетонист эпохи «будней великих строек».

Теперь дом в реестре памятников России. Он по-прежнему жилой.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 90 лет. Мясницкая улица. Чёрно-белый снимок был опубликован в 1912 году в журнале «Искры». Номер был посвящён столетию начала Отечественной войны, в конце была опубликована подборка фотографий:

Мясницкая улица. Чёрно-белый снимок был опубликован в 1912 году в журнале «Искры». Номер был посвящён столетию начала Отечественной войны, в конце была опубликована подборка фотографий:

Заканчивая в этом номере печатание снимков наиболее выдающихся зданий, бывших в 1812 году безмолвными свидетелями пребывания французов в Москве...

Спустя несколько лет дом на Мясницкой станет новым свидетелем большой войны. На этот раз Первой мировой. В нём разместится Воскресенский госпиталь для раненых воинов.

В историю Москвы дом вошёл с именем князя Александра Ивановича Лобанова-Ростовского, Архитектором называют Франческо Кампорезе, хотя не исключается, что зодчим был Матвей Фёдорович Казаков. После Отечественной войны домом владел управляющий Московским главным архивом Алексей Фёдорович Малиновский. Брат первого директора Царскосельского лицея — Василия Фёдоровича Малиновского. Тут бывал Пушкин.

С 1870-х дом числился за Товариществом «Эмиль Липгарт и Ко» — компания занималась производством цемента и сельскохозяйственных машин. Если увеличить старинный снимок, можно прочесть имя Липгарт на фасаде.

В первые советские годы здесь располагались Московская потребительская коммуна, а затем Московский областной союз потребительских обществ. В наше время исторический дом был реконструирован. Кажется, от исторической постройки остались только внешние стены.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 113 лет. На чёрно-белом кадре 1911 года дом владельца ресторана «Яр» Алексея Акимовича Судакова на Петербургском шоссе (ныне Ленинградский проспект). Проектировал Адольф Эрнестович Эрихсон. Говорят, что архитектор для себя дом строил, но продал Судакову. Эрихсон также проектировал новое здание для «Яра» и построил для Судакова доходный дом рядом с рестораном. Публика любила это место. «Яр» располагался рядом с ипподромом. Выигрыши и проигрыши отмечали здесь.

На чёрно-белом кадре 1911 года дом владельца ресторана «Яр» Алексея Акимовича Судакова на Петербургском шоссе (ныне Ленинградский проспект). Проектировал Адольф Эрнестович Эрихсон. Говорят, что архитектор для себя дом строил, но продал Судакову. Эрихсон также проектировал новое здание для «Яра» и построил для Судакова доходный дом рядом с рестораном. Публика любила это место. «Яр» располагался рядом с ипподромом. Выигрыши и проигрыши отмечали здесь.

Алексей Акимович Судаков был незаурядным человеком. Бывший официант и мойщик посуды, он выбился в люди и стал известен на всю Россию как держатель самых известных ресторанов. В Петербурге Судакову принадлежал легендарный «Медведь». Несмотря на деньги и славу, Алексей Акимович не забывал, кто он и с какого дна поднялся. Разбогатев, он построил несколько школ на родине, в Угличском уезде Ярославской губернии, помогал односельчанам.

Дом Судакова не сохранился, пострадал во время войны, был снесён. Его последний адрес: Ленинградское шоссе, №46. Долгое время на этом месте был сквер с доской почёта Фрунзенского района. Несколько лет назад построена высотка Alcon Tower.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Довольно редкая фотография храма Великомученика Никиты в Старых Толмачах, или, по-другому, — в Татарской слободе. Стоял на Новокузнецкой улице (бывшая Кузнецкая).

Довольно редкая фотография храма Великомученика Никиты в Старых Толмачах, или, по-другому, — в Татарской слободе. Стоял на Новокузнецкой улице (бывшая Кузнецкая).

Был заложен летом 1858 года на месте старой церкви, возведённой еще до Большого пожара 1812 года. Завершён в ноябре 1863-го. Один из крупнейших в Москве, немногим меньше 30 метров в высоту, звонница — почти 45 метров. Самый большой колокол — 540 пудов — был отлит в память избавления императора Александра II от смерти в апреле 1866 года. Архитектор (предположительно) Михаил Доримедонтович Быковский. По другой версии, проектировал Александр Степанович Каминский.

В 1935 году Никита был снесён. На его месте возведён жилой дом строительного товарищества «Новый Свет», предназначенный для сотрудников милиции.

На чёрно-белом кадре храм запечатлён перед сносом. На чёрно-белом кадре Варварская площадь (ныне Славянская) с водоразборным фонтаном и деревянное здание Народного театра.

На чёрно-белом кадре Варварская площадь (ныне Славянская) с водоразборным фонтаном и деревянное здание Народного театра.

В 1872 году в Москве проходила Политехническая выставка, приуроченная к 200-летнему юбилею Петра Великого. Для выставки было возведено множество павильонов. На Варварской площади располагались развлечения, в том числе Народный театр. Проект — председателя Московского архитектурного общества Николая Александровича Шохина. Театр пользовался популярностью, здесь играли провинциальные артисты. Но работал недолго: в 1877 году сгорел и был разобран.

На дальнем плане чёрно-белого кадра справа виден храм Спаса на Глинищах. Он стоял в Лубянском проезде до 1931 года. На его месте теперь дом жилкооператива «Военный строитель», более известный как Дом лётчиков. Справа в кадр попадает Многогранная башня. На переднем плане — водоразборный фонтан с толпящимися у него водовозами.

К сожалению, не сохранилось ничего. Место до неузнаваемости изменилось.

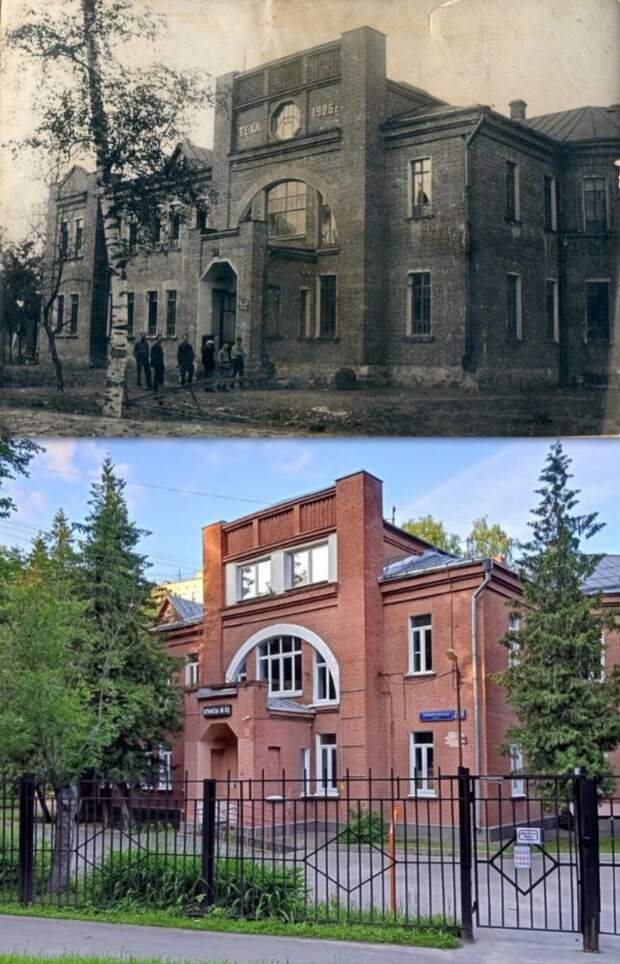

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 153 года. В 1926 году на Новом шоссе (ныне Тимирязевская улица) были возведены два одинаковых краснокирпичных здания №26 и №28 — общежитие для студентов бывшей Петровской сельскохозяйственной академии (с 1923 года академии было присвоено имя Климента Аркадьевича Тимирязева).

В 1926 году на Новом шоссе (ныне Тимирязевская улица) были возведены два одинаковых краснокирпичных здания №26 и №28 — общежитие для студентов бывшей Петровской сельскохозяйственной академии (с 1923 года академии было присвоено имя Климента Аркадьевича Тимирязева).

Проектировал Карл Карлович Гиппиус. Он же известен нам как архитектор Театрального музея Бахрушина, чайного магвзин Перловых на Мясницкой, а также дома бесплатных квартир для вдов и сирот на Софийской набережной. Гиппиус был не только архитектором, но известным в Москве ихтиологом. Держал собственный павильон-аквариум, ставший часть московского зоопарка. Гиппиус жил на территории академии и служил в ней профессором ихтиологии.

Если присмотритесь к чёрно-белому кадру, то заметите на фронтоне, по бокам арочного окна дату 1926 и аббревиатуру Т.С-Х.А. Говорят, что Карл Карлович первым использовал это сокращение для названия академии. К сожалению на 28-м здании надпись не сохранилась, но уцелела на соседнем 26-м корпусе. В этом здании уже много лет размещается Дом детского творчества «Гермес». Соседний дом пустует. В следующем году оба корпуса отметят столетний юбилей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 99 лет. В середине 1960-х министр путей сообщения СССР Борис Павлович Бещев дал указание построить на месте перешедшего на баланс МПС бывшего стадиона «Сталинец» новую арену, которая к тому времени называлась «Локомотив». Стадион на 30 тысяч зрителей открылся 18 августа 1966 года матчем с киевским «Динамо». Гости обыграли железнодорожников с разгромным счётом 0:3.

В середине 1960-х министр путей сообщения СССР Борис Павлович Бещев дал указание построить на месте перешедшего на баланс МПС бывшего стадиона «Сталинец» новую арену, которая к тому времени называлась «Локомотив». Стадион на 30 тысяч зрителей открылся 18 августа 1966 года матчем с киевским «Динамо». Гости обыграли железнодорожников с разгромным счётом 0:3.

Чёрно-белая фотография Южной трибуны была сделана в том же 1966 году, сразу после открытия. Посмотрите, какой великолепный логотип был у «Локомотива», в виде мчащегося паровоза.

В конце 1990-х министр путей сообщения РФ Николай Емельянович Аксёненко разрешил реконструировать старый стадион. В 2000 году начались работы. 5 июля 2002 года. Теперь «Локомотив» называется «РЖД-арена».

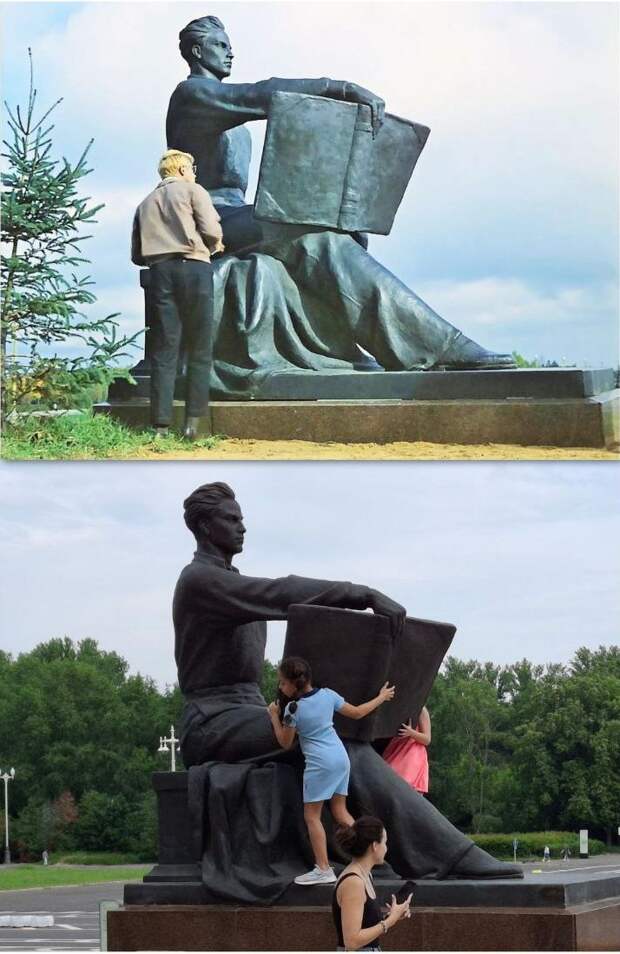

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 59 лет. Вера Игнатьевна Мухина, великая советская художница, скульптор, ставшая известной на весь мир благодаря своим работам. Прежде всего — статуе «Рабочий и колхозница», установленной на ВДНХ. Вера Игнатьевна умерла 6 октября 1953 года, 72 года назад.

Вера Игнатьевна Мухина, великая советская художница, скульптор, ставшая известной на весь мир благодаря своим работам. Прежде всего — статуе «Рабочий и колхозница», установленной на ВДНХ. Вера Игнатьевна умерла 6 октября 1953 года, 72 года назад.

Незадолго до кончины Вера Игнатьевна создала парную скульптурную группу, которая называется «Вечная молодость науки». Парень и девушка с большими книгами в руках, сидящие друг напротив друга, были установлены в 1952 году у парадного входа в главное здание Московского государственного университета со стороны Университетской площади. В 1966 году статуя юноши мелькнула в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», в новелле «Наваждение». На верхнем кадре герой Александра Демьяненко ищет конспекты для сдачи экзамена. Осенью 1937 года на Комсомольской площади у Казанского вокзала появился необычный транспарант — макет паровоза ФД-20 с вагонами. Транспарант назывался «Поезд изобилия». Над полувагоном поднимались гигантские колосья пшеницы, на платформе стояли гигантские школьные учебники. Таким представляли себе изобилие в довоенном Советском Союзе.

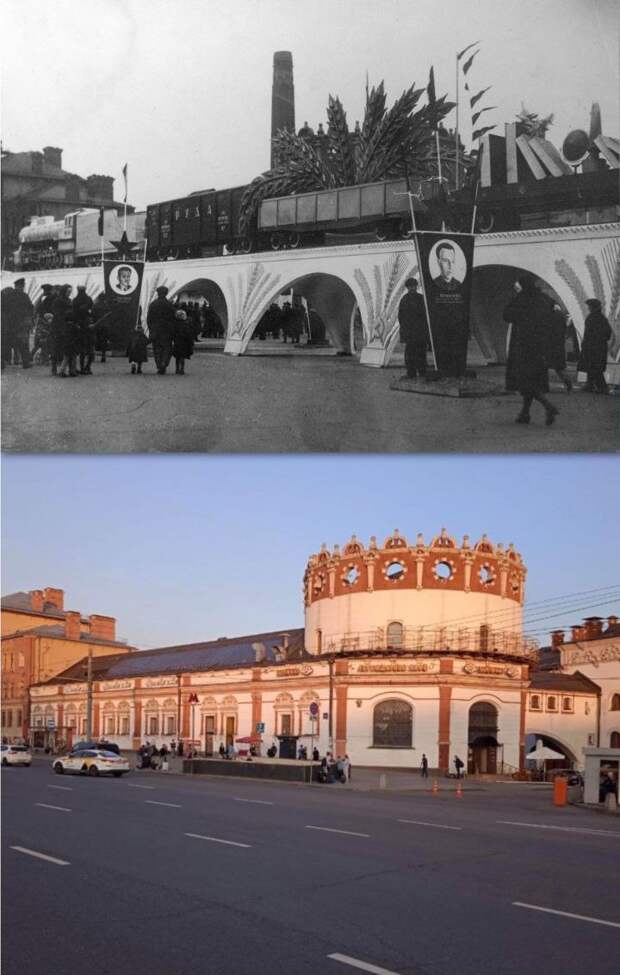

Осенью 1937 года на Комсомольской площади у Казанского вокзала появился необычный транспарант — макет паровоза ФД-20 с вагонами. Транспарант назывался «Поезд изобилия». Над полувагоном поднимались гигантские колосья пшеницы, на платформе стояли гигантские школьные учебники. Таким представляли себе изобилие в довоенном Советском Союзе.

Транспарант был установлен к 20-й годовщине Октябрьской революции. Выявить автора высокохудожественного произведения пока не удалось. Но детализация транспаранта поражает. Фанерные паровоз и вагоны выполнены с удивительным вниманием к мелочам.

У подножия «Поезда изобилия» были установлены портреты железнодорожников-передовиков. Например, на переднем плане виден портрет Василия Дмитриевича Богданова. В 1937 году он был начальником депо Ленинград-Сортировочный-Витебский. В послевоенные годы и вплоть до брежневских времён управлял Московско-Киевской железной дорогой.

Обе фотографии сделаны с одной точки. _______

_______

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

Свежие комментарии