Продолжаем путешествие...

________

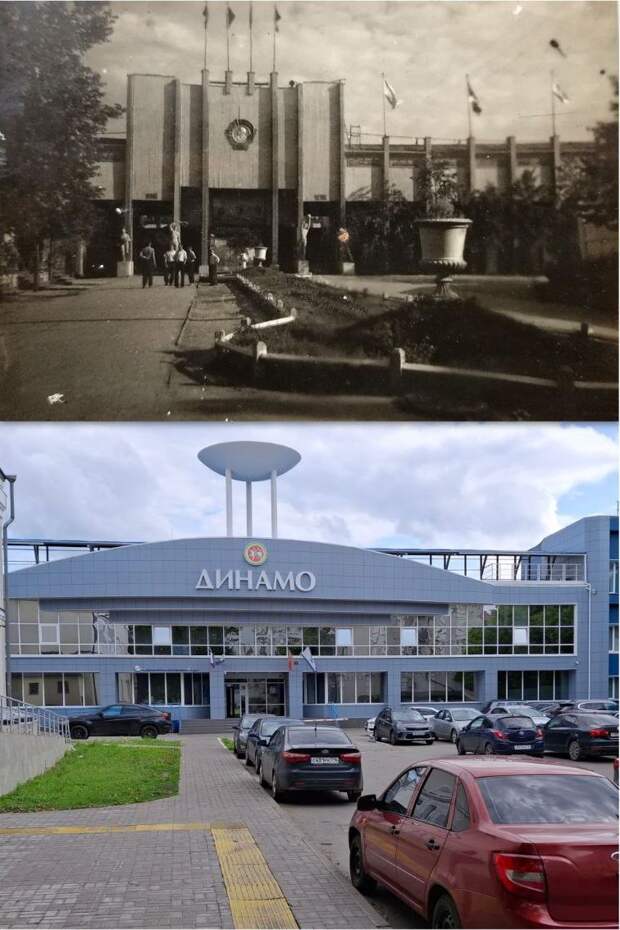

Стадион «Динамо» на Большой Галактионовской (ныне улица Горького) был построен на месте бывшего Панаевского сада с очень известным летним театром.

Первый простенький стадион появился здесь ещё в 1927 году. Через 10 лет было возведено уже капитальное сооружение. Правда, было выполнено из дерева.

На фасаде огромный макет ордена Ленина (общество «Динамо» было награждено в 1937-м).Проектировал стадион архитектор Пётр Тихонович Сперанский в 1935 году. Он же чуть ранее работал над стадионом «Трудовые резервы» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Место, на котором встал стадион «Динамо», связано с дворянским родом Панаевых. Летний театр в саду был открыт при Илиодоре Александровиче Панаеве в 1870-х. Здесь много лет спустя начинал Фёдор Иванович Шаляпин.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Выставочный зал Союза художников ТАССР на углу улиц Карла Маркса и Комлева (теперь Муштари). Ныне здесь Галерея современного искусства. Корпус возведён в 1979 году по проекту трёх архитекторов Татгражданпроекта — Владимира Петровича Мулюкина, Рината Хамбаловича Галеева и Германа Алексеевича Бакулина. Обычно, когда вспоминают об архитекторе здания, называют имя одного Бакулина.

Выставочный зал Союза художников ТАССР на углу улиц Карла Маркса и Комлева (теперь Муштари). Ныне здесь Галерея современного искусства. Корпус возведён в 1979 году по проекту трёх архитекторов Татгражданпроекта — Владимира Петровича Мулюкина, Рината Хамбаловича Галеева и Германа Алексеевича Бакулина. Обычно, когда вспоминают об архитекторе здания, называют имя одного Бакулина.

12 марта 1980 года зал был открыт масштабной зональной выставкой «Большая Волга». Были представлены 1300 произведений 584 авторов, из них 204 произведения 115 художников из Татарстана. Много было работ на тему Ленина, чей 110-й день рождения отмечали тогда в СССР. Также на «Большой Волге» были проведены Дни Удмуртской Республики.

На месте выставочного зала когда-то стояла усадьба семьи Бронниковых. За выставочным залом стоит корпус Татарского творческо-производственного комбината Худфонда РСФСР. Чёрно-белый кадр был опубликован в журнале «Строительство и архитектура Москвы» в 1985 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 40 лет. Этот дом занимает угол нынешних Тази Гиззата и Лево-Булачной. В начале XIX века здесь стояла усадьба Петра Николаевича Кабатова. Его сын и наследник Родион Петрович Кабатов в 1830-е построил новый дом. Проектировал Пётр Григорьевич Пятницкий, архитектор Казанского университета.

Этот дом занимает угол нынешних Тази Гиззата и Лево-Булачной. В начале XIX века здесь стояла усадьба Петра Николаевича Кабатова. Его сын и наследник Родион Петрович Кабатов в 1830-е построил новый дом. Проектировал Пётр Григорьевич Пятницкий, архитектор Казанского университета.

После смерти Кабатова здание выкупил в 1870-х Александр Евграфович Лебедев, богатый и влиятельный помещик, женатый на дочери губернатора Марии Степановне Стрекаловой. После его смерти дом переходит в руки вятского купца-пароходчика Якова Фомича Тырышкина.

Тырышкин держал в Вятке буксиро-пассажирское пароходство, возил пассажиров по Вятке, Каме и Волге. Скончался внезапно в Казани в сентябре 1903 года.

В начале 1900-х в доме размещалась казанская контора известного сибирского торгового дома А.В. ШВЕЦОВ и СЫНОВЬЯ; они торговали пушниной по всей России.

Бывший дом Кабатовых был надстроен, расширен в 1930-е годы архитектором Ахмедом Гадиевичем Бикчантаевым. К сожалению, лепные украшения фасадов — грифоны, узоры, розетки, капители полуколонн и пилястров ионического и коринфского ордеров — были нещадно сбиты. В доме размещалось профтехучилище №110. Теперь здесь институт дизайна и пространственных искусств Казанского университета.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Перекрёсток улиц Татарстан и Тукаевской. Примерный год съёмки можно определить по трамвайным путям. Поворот трамвайной линии, идущей от нового речного порта, направо, в сторону Тукаевской, был построен в 1960 году. На чёрно-белом кадре поворота ещё нет. Значит, снимок конца 1950-х.

Перекрёсток улиц Татарстан и Тукаевской. Примерный год съёмки можно определить по трамвайным путям. Поворот трамвайной линии, идущей от нового речного порта, направо, в сторону Тукаевской, был построен в 1960 году. На чёрно-белом кадре поворота ещё нет. Значит, снимок конца 1950-х.

На самом углу двух улиц стоит двухэтажный старинный дом со скошенным углом. Там располагался продуктовый и бакалейный магазин Татарской республиканской конторы «Гастроном». В то время там можно было купить, например, красную и чёрную икру на вес по приемлемой цене.

За «Гастрономом» — старый четырёхэтажный производственный корпус Казанской швейной фабрики №3. В конце 1970-х магазин был снесён. На этом месте в 1985 году возведена девятиэтажная башня — новый фабричный корпус с заводоуправлением. Проектировал Ринат Хамбалович Галеев. Соавтор — Герман Алексеевич Бакулин. У архитектора Галеева, кстати, сегодня день рождения.

Слева на чёрно-белой фотографии виден деревянный дом. Он был разобран в 1978 году при строительстве нового корпуса средней школы №80.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В советские годы в этом здании на улице Баумана размещались управление хлебопекарной промышленности ТАССР и хлебокомбинат №1. Одно из самых старых зданий Казани, известное как городской магистрат.

В советские годы в этом здании на улице Баумана размещались управление хлебопекарной промышленности ТАССР и хлебокомбинат №1. Одно из самых старых зданий Казани, известное как городской магистрат.

Городские магистраты были учреждены в годы правления Петра Первого, занимались уголовными и гражданскими делами жителей города. Также надзирали за сбором государственных податей. В Казани магистратом руководил молодой бургомистр Гавриил Петрович Каменев, вошедший в историю России как великий поэт. Каменев умер очень рано, в 31 год. В Казани магистрат был фактически упразднён в 1840-х годах, после пожара.

Изначальная постройка магистрата в 1788 году приписывается архитектору Кафтыреву. Но, скорее всего, здание возведено не с нуля, а на основе прежнего здания, что стояло на этом месте. После пожара 1815 года магистрат перестроил Александр Кириллович Шмидт. Повторно здание перестраивалось после пожара 1842 года.

В декабре 1844-го здесь открылся Николаевский детский приют для девочек. Деньги на содержание выделили известные казанские купеческие семьи, прежде всего Крупенниковы. В 1890-х в Николаевском приюте числилось 115 воспитанниц.

Нынешняя судьба памятника туманная. Почти 20 лет он пустует после проведённой реставрации. Говорят, что здесь будет музей.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Главный корпус Казанского ветеринарного института. Возведён в 1896 году. Сам институт был образован указом Александра II в 1873 году, но первые два десятка лет своего здания не имел, а снимал помещения в частном доме, что на углу Грузинской (ныне Карла Маркса) и улицы Жуковского.

Главный корпус Казанского ветеринарного института. Возведён в 1896 году. Сам институт был образован указом Александра II в 1873 году, но первые два десятка лет своего здания не имел, а снимал помещения в частном доме, что на углу Грузинской (ныне Карла Маркса) и улицы Жуковского.

Архитектор Генрих-Якоб Бернардович Руш спроектировал целый комплекс зданий для ветеринарного на окраине Арского поля.

В советские годы перед институтом разбили сквер и перенесли с Кольца памятник самому знаменитому казанскому студенту-ветеринару, большевику и революционеру Николаю Эрнестовичу Бауману, погибшему в Москве в 1905 году.

Осенью 1941 года на территории ветинститута разместился Государственный союзный завод №230 Наркомата авиационной промышленности СССР (бывший Московский завод авиационных измерительных приборов). Завод поныне здесь, теперь он называется «Электроприбор», а ветеринарам уже после войны построили целый учебный городок рядом с компрессорным заводом.

Здание сохранилось почти без изменений, только аттик, который ещё 100 лет назад украшал двуглавый орёл, был перестроен.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перекрёсток Нариманова и Галиаскара Камала. 1960 год. На проезжей части праздничная первомайская колонна. В голове колонны транспарант с отчётливой надписью: Казанский завод ГАРО.

Перекрёсток Нариманова и Галиаскара Камала. 1960 год. На проезжей части праздничная первомайская колонна. В голове колонны транспарант с отчётливой надписью: Казанский завод ГАРО.

Завод появился в Казани в военные годы. Первое время назывался заводом автогаражного оборудования (АГО). В 1956 году переименован в завод гаражного оборудования (сокращённо ГАРО). В 1970-е опять был переименован — в «Автоспецоборудование».

Колонна движется в сторону площади Свободы, где проходила первомайская демонстрация.

Старинные здания на первом плане — бывший пиво-медоваренный завод Щербаковых, основанный в Казани в 1830-х. Двухэтажное здание 1890-х годов постройки было снесено в 2024-м году. Соседние с ним разобраны раньше. Теперь на этом месте, огороженный строительным забором пустырь.

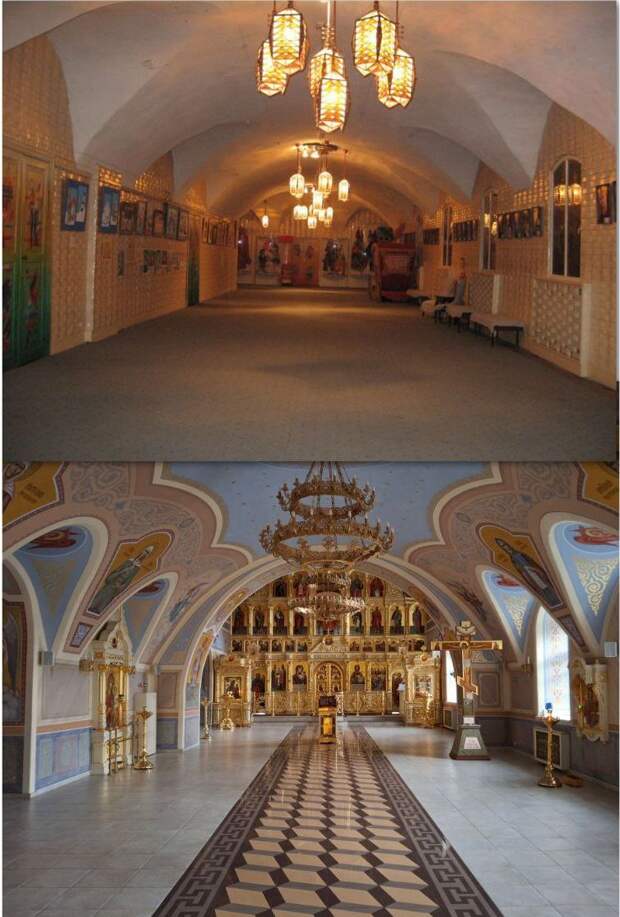

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 65 лет. Внутри храма во имя Сошествия Святаго Духа в советские времена был организован театр кукол. На верхнем снимке актовый зал, на нижней фотографии — новодельный храмовый интерьер.

Внутри храма во имя Сошествия Святаго Духа в советские времена был организован театр кукол. На верхнем снимке актовый зал, на нижней фотографии — новодельный храмовый интерьер.

Храм возведён в 1730-х годах на деньги Ивана Афанасьевича Михляева и его жены Евдокии Ивановны, когда Михляев стал управлять мануфактурой. Это был храм для рабочего люда, в приходе были зарегистрированы несколько тысяч человек.

Духосошественскую чудом спасли от разрушения. Когда в 1931 году храм был закрыт, внутри обосновался рабочий клуб с жилыми квартирами, а с 1950-х — детский театр кукол «Экият». Более 10 лет назад храм был возвращён церкви и воссоздан про проекту архитектора-реставратора Степана Викторовича Новикова.

К сожалению, были утрачены интерьеры театра кукол. В 1980-х их проектировал художник Богдан Иванович Губаль. Но его проект был реализован лишь частично. Губаль уехал из Татарстана. Заканчивала оформление актового зала художник Альфия Гамировна Усманова. Обновлённый был открыт в 1987 году. Внутри были витражи Владимира Алексеевича Ткаченко и Геннадия Николаевича Козлова; пять гобеленов на тему «Мир детства» авторства супругов Кильдибековых — Рустема Ахмедовича и Марии Семёновны.

Сохранились лишь светильники из кованой меди и витражного стекла авторства того же самого Губаля. Они хорошо видны на старой фотографии. Ныне светильники украшают Молодёжный театр на Булаке.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Улица Саид-Галеева и Привокзальная площадь почти полвека назад — в 1977 году.

Улица Саид-Галеева и Привокзальная площадь почти полвека назад — в 1977 году.

Справа в кадре павильон пригородного вокзала. Он был возведён в 1967 году по проекту Мунира Хасьяновича Агишева, а в 2004-м — полностью перестроен архитектором Виталием Павловичем Логиновым. По проекту 2004 года предполагалось избавиться от знаменитого сграффито «Казань — столица Советской Татарии». Оно якобы диссонировало с декоративной башенкой на крыше. По счастью, у реконструкторов не получилось.

Сама Привокзальная площадь некогда была очень зелёной. Она подверглась капитальной реконструкции в 2012 году, перед Всемирной Универсиадой. Под площадью теперь подземная парковка.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В 1922 году в Казани был открыт Татарский коммунистический университет, предназначенный для повышения квалификации национальных партийных кадров. Университету было передано здание бывшей Духовной академии на Арском поле.

В 1922 году в Казани был открыт Татарский коммунистический университет, предназначенный для повышения квалификации национальных партийных кадров. Университету было передано здание бывшей Духовной академии на Арском поле.

На первом плане двухэтажный флигель, где ранее жили преподаватели академии. После революции он продолжал оставаться жилым. В конце 1930-х здесь недолгое время обитал ответственный секретарь правления Союза писателей Татарской республики Муса Джалиль. В 1940-м году он получил квартиру в Доме учителя на Большой Галактионовской (ныне Горького).

Здание Казанской Духовной академии напротив парка «Русская Швейцария» (нынешний парк Горького) спроектировал Александр Иванович Песке в 1840-х. Для академии специально выбрали место на окраине Казани — подальше от соблазнов города.

В начале 1930-х Таткомуниверситет был реорганизован в Татарскую высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу, а в 1937-м школа была упразднена. Появился Институт повышения квалификации партийных работников. В войну в бывшей академии размещался эвакогоспиталь. В 1959 году здание было передано для размещения 6-й городской клинической больницы. С тех пор здесь более 60 лет лечат казанцев.

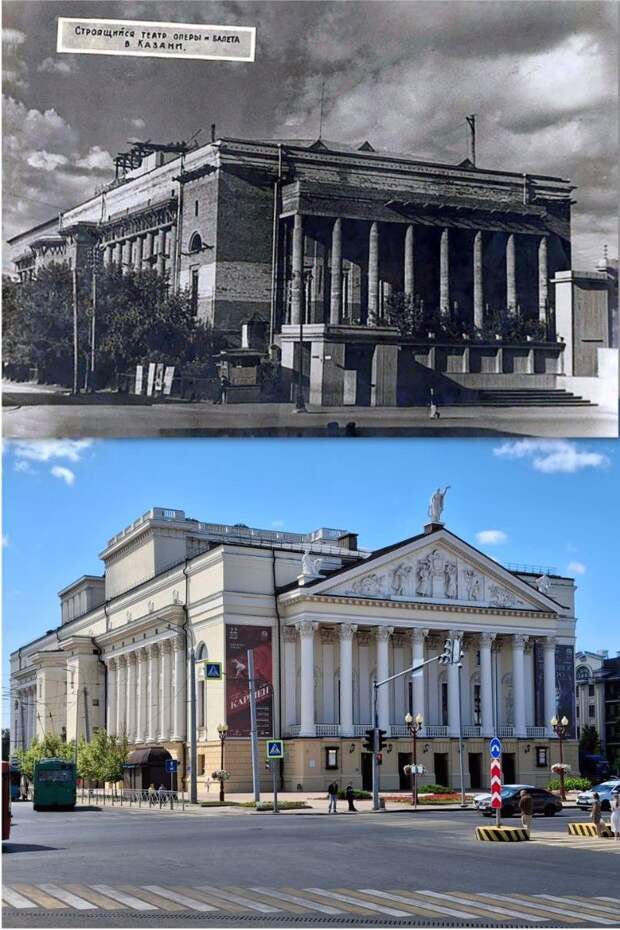

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Здание Татарского государственного оперного театра было заложено на площади Свободы, на месте Державинского сада, ещё в 1936 году. К началу Великой Отечественной работы были закончены на 60 процентов, но строительство вынужденно остановилось. В итоге от закладки до открытия в сентябре 1956-го прошло ровно два десятилетия.

Здание Татарского государственного оперного театра было заложено на площади Свободы, на месте Державинского сада, ещё в 1936 году. К началу Великой Отечественной работы были закончены на 60 процентов, но строительство вынужденно остановилось. В итоге от закладки до открытия в сентябре 1956-го прошло ровно два десятилетия.

Архитектор Исмагил Галеевич Гайнутдинов не был первым автором проекта театра, но внёс в него значительные изменения. Скульптуру Пушкина и горельеф на фронтоне выполнила по просьба Гайнутдинова Надежда Константиновна Вентцель. Памятник Тукаю — Людмила Ивановна Ефимова-Шулик. В 1956-м театру присвоено имя Мусы Джалиля.

На чёрно-белом снимке перед театром ещё стоит деревянная трибуна для советских и партийных начальников ТАССР: они с нее принимали парады и демонстрации. Республикой в те годы руководил первый секретарь Татарского обкома КПСС Зиннат Ибятович Муратов. Его сын Раднэр станет известным актёром. «Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мёртвый будешь» — его самая известная цитата.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. В конце 1920-х на улице Академической (сейчас она носит имя великого хирурга Вишневского) была заложена детская инфекционная больница.

В конце 1920-х на улице Академической (сейчас она носит имя великого хирурга Вишневского) была заложена детская инфекционная больница.

Проект больницы — главный двухэтажный каменный корпус на втором плане — разработал архитектор Михаил Степанович Григорьев. Один из незаслуженно забытых ныне казанских мастеров и преподавателей архитектуры. Строительство было завершено в рекордно короткие сроки — около года. В 1930-м больница начала работу.

Больничный корпус вышел под влиянием правившего тогда конструктивизма. Больница прослужила чуть больше 60 лет. В 2004 году она была снесена при расширении улицы Вишневского. Новый больничный комплекс был возведён на проспекте Победы.

Больница стала одной из последних работ Григорьева. Незадолго до кончины он участвовал в проектировании надстройки здания бывшего Гостиного двора. Также он разрабатывал перестройку здания бывшей почтовой конторы для института советского права (ныне 5-е здание КАИ на площади Свободы). Он скончался в 1933-м и погребён на Архангельском кладбище.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Рыбнорядская площадь. На втором плане конец Большой Проломной улицы. Ныне это площадь Тукая и улица Баумана. В центре старинного кадра белый двухэтажный дом, некогда принадлежащий отставному городскому голове Петру Ивановичу Докучаеву. Построен в начале 1850-х губернским архитектором Иннокентием Платоновичем Бессоновым. Дом был доходным. На первом этаже кондитерская Анастаса Триантофилиди и посудный и хозяйственный магазин Фёдора Александровича Тутурова.

Рыбнорядская площадь. На втором плане конец Большой Проломной улицы. Ныне это площадь Тукая и улица Баумана. В центре старинного кадра белый двухэтажный дом, некогда принадлежащий отставному городскому голове Петру Ивановичу Докучаеву. Построен в начале 1850-х губернским архитектором Иннокентием Платоновичем Бессоновым. Дом был доходным. На первом этаже кондитерская Анастаса Триантофилиди и посудный и хозяйственный магазин Фёдора Александровича Тутурова.

В советские времена на первом этаже бывшего дома Докучаева работал известный в Казани магазин «Спорттовары». Дом был снесён в 2000-е. На его месте теперь стоит ГУМ.

Тёмное здание справа от дома Докучаева также занимали магазины. В начале 1900-х годов в нём располагалось Рыбнорядское отделение Казанского городского ломбарда.

В советское время. до начала Великой Отечественной, здесь был единственный в городе мясной магазин Казгорпищеторга №28. В более поздние времена магазин сменил номер на 7-й и сузил специализацию до колбас. Прежний адрес: улица Куйбышева, 11. Снесён в наше время.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Забытое ныне кафе на улице Баумана. Точный адрес: Баумана, 3, — сейчас этот номер закреплён за историческим зданием городского магистрата.

Забытое ныне кафе на улице Баумана. Точный адрес: Баумана, 3, — сейчас этот номер закреплён за историческим зданием городского магистрата.

В народе кафе прозвали «Гайка» (реже «Шайба») за необычную восьмигранную форму здания. Два этажа, два входа — с улицы Баумана и с Профсоюзной. В 1960-е здесь была «Перемячная», потом кафе-мороженое. Здание было снесено еще в 1990-х. На чёрно-белом кадре кафе уже закрыто и обнесено забором. Теперь на этом месте галерея станции метро «Кремлёвская».

На дальнем плане двух снимков — постройки Иоанно-Предтеченского монастыря. Они служат ориентиром и показывают, что обе фотографии сделаны с одной точки. Перекрёсток Большой Красной и Жуковского. В начале 1850-х годов казанский губернский архитектор Иннокентий Платонович Бессонов строит на углу двухэтажный дом для Владимира Дмитриевича Иванова. Рядом был возведён жилой дом для некоего Ивана Степанова. Позднее оба дома стали собственностью богатейшего купца и благотворителя Петра Ивановича Александрова.

Перекрёсток Большой Красной и Жуковского. В начале 1850-х годов казанский губернский архитектор Иннокентий Платонович Бессонов строит на углу двухэтажный дом для Владимира Дмитриевича Иванова. Рядом был возведён жилой дом для некоего Ивана Степанова. Позднее оба дома стали собственностью богатейшего купца и благотворителя Петра Ивановича Александрова.

Он же в конце 1890-х передал их для профессионального женского училища с начальной школой Лидии Петровны Шумковой. В 1906 году всё это станет знаменитой женской гимназией с профессиональным уклоном.

После революции 1917 года гимназия была закрыта. Здесь разместилась трудовая школа №25. С 1920-х годов — фармтехникум, затем, в 1930-е, — медфармполитехникум. Для него архитектор Владимир Николаевич Чумаков в 1934 году надстроил здания двумя новыми этажами.

Сын Чумакова, тоже Владимир, стал известным в Казани реставратором, коллекционером и краеведом.

В 1940-е годы здесь открылась фельдшерско-акушерская школа, а потом Казанское медучилище №1. До 1960-х часть здания занимал Дворец пионеров. Ныне здесь средняя специальная музыкальная школа.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. На углу Правобулачной и Университетской. Примерно 1960-е годы. О судьбе Никольского храма мы уже рассказывали в 58 выпуске. На старой фотографии важны исчезнувшие ныне детали. Например, храмовые ворота. К сожалению, были разобраны по ветхости.

На углу Правобулачной и Университетской. Примерно 1960-е годы. О судьбе Никольского храма мы уже рассказывали в 58 выпуске. На старой фотографии важны исчезнувшие ныне детали. Например, храмовые ворота. К сожалению, были разобраны по ветхости.

Справа в кадр попадает краешек дома причта (там жили священно-церковнослужители). Дом также был снесён.

На противоположной стороне Университетской стоит двухэтажный старинный дом. До революции он принадлежал Афанасию Степановичу Меркулову, потом его сыну Степану Афанасьевичу. Меркуловы держали несколько домов в Казани. На Булаке им принадлежали известные Меркуловские бани. Не случайно, именно на этом месте в начале 1970-х был заложен банный комбинат «Здоровье». Теперь уже и комбинат снесён.

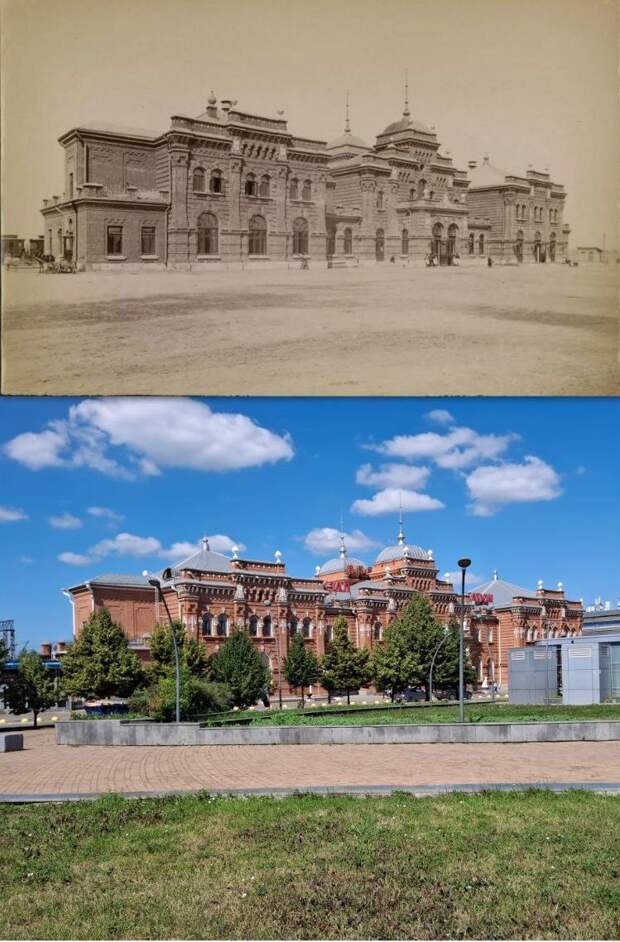

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет Вокзал станции Казань Московско-Казанской железной дороги — официальное название было с момента открытия в октябре 1896 года. В следующем году 130 лет. Чёрно-белый кадр — одно из первых изображений вокзала в Казани.

Вокзал станции Казань Московско-Казанской железной дороги — официальное название было с момента открытия в октябре 1896 года. В следующем году 130 лет. Чёрно-белый кадр — одно из первых изображений вокзала в Казани.

Вокзал был заложен в 1893 году. Фасад его украшают гербы губерний, через которые проходила Московско-Казанская дорога: Казанской, Пензенской, Вятской, Симбирской, Московской, Рязанской и Тамбовской. Архитектор вокзала Генрих-Якоб Бернардович Руш. 22 августа исполнится 120 лет со дня его кончины. Изначально Руш размышлял над тем, чтобы сделать вокзальное здание в восточных мотивах, поскольку Казань считалась воротами на Восток. Но в итоге он остановился на более сдержанных формах.

Вокзал был важным центром связи: здесь работали почта и телеграф. По традиции тех лет (сотрудники всегда живут там, где работают) квартира начальника станции находилась здесь же, на втором этаже.

Справа находился зал третьего (самого дешёвого) класса. Слева были ресторан и залы второго и первого классов. Вокзал практически не изменился внешне. Хотя в марте 1992 года его практически полностью уничтожил пожар, реставраторы вернули первоначальный облик. Изменения в фасаде есть. Но они небольшие, и далеко не каждый их заметит.

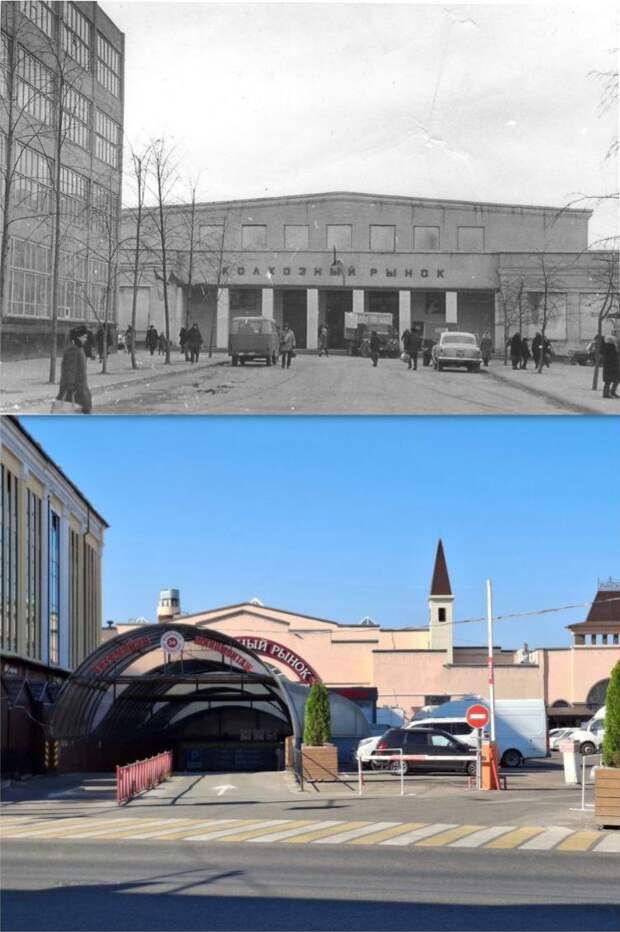

Верхний снимок сделан в июле 2025 года, то есть разница между фотографиями составляет чуть меньше 130 лет. Колхозный (он же Центральный) рынок Казани на месте, где стоял Смоленско-Варлаамский храм. Нынешняя улица Мартына Межлаука когда-то называлась по этому храму Варлаамовской. Храм был разрушен постановлением Казгорсовета в начале 1930-х, а освободившееся место быстро занял рынок.

Колхозный (он же Центральный) рынок Казани на месте, где стоял Смоленско-Варлаамский храм. Нынешняя улица Мартына Межлаука когда-то называлась по этому храму Варлаамовской. Храм был разрушен постановлением Казгорсовета в начале 1930-х, а освободившееся место быстро занял рынок.

Поначалу это было неорганизованное пространство, заставленное деревянными прилавками. В конце 1950-х власти Казани решили построить здесь большой крытый рынок. В 1958-м было заложено здание; открыто к майским праздникам 1961 года. На чёрно-белом кадре отчётливо читается надпись по фасаду: КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК. Спустя 44 года рынок был полностью перестроен (проект Казгипронииавиапрома); площадь здания увеличилась в три раза.

Слева в кадр попадает корпус бывшего Татарского завода по ремонту приборов и электрооборудования, он же завод «Эталон». Он был заложен в 1966 году.

Современный кадр взят чуть дальше от начальной точки съёмки. Разница между фотографиями около 50 лет. Исчезнувший с Право-Булачной улицы дом причта Никольской единоверческой церкви справа на первом плане чёрно-белого снимка. Кадр сделан недалеко от перекрёстка с Университетской в начале 1970-х.

Исчезнувший с Право-Булачной улицы дом причта Никольской единоверческой церкви справа на первом плане чёрно-белого снимка. Кадр сделан недалеко от перекрёстка с Университетской в начале 1970-х.

Уже началась подготовка к строительству комбината «Здоровье». Уже снесены старые постройки, включая старую городскую баню. На дальнем плане гостиница «Дуслык». Она была построена и введена в эксплуатацию в 1971 году. Это был обычный, типовой жилой девятиэтажный дом. Его близнецы, например, стоят в самом конце улицы Татарстан. В 2012 году гостиница была значительно перестроена.

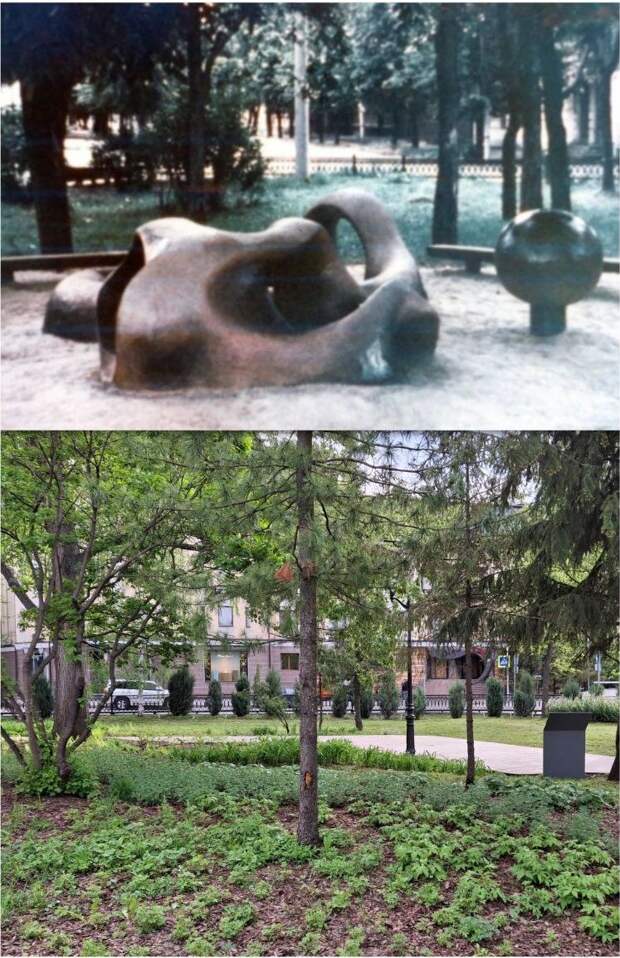

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей полвека. Мы в Фуксовском саду, смотрим на детскую песочницу. Её создал художник и скульптор Григорий Александрович Иванченко. В начале 1980-х в центре Казани — в основном в парках и скверах — появились 25 необычных абстрактных композиций из бетона, гипса и смальты. Иванченко называл их оберегами.

Мы в Фуксовском саду, смотрим на детскую песочницу. Её создал художник и скульптор Григорий Александрович Иванченко. В начале 1980-х в центре Казани — в основном в парках и скверах — появились 25 необычных абстрактных композиций из бетона, гипса и смальты. Иванченко называл их оберегами.

Песочница в Фуксовском саду вполне вписывалась в концепцию оберегов, хотя мы — дети — ничего не знали об этом и с удовольствием ползали по необычным формам. Особенно нравился бетонный шар...В недобрые 1990-е песочница была фактически разрушена. Обереги Иванченко тоже почти не сохранились. Точное место в Фуксовском саду, где была песочница. Улица Комлева (ныне Муштари). 1980 год. Ворота Казанской швейной фабрики №10. Она располагалась во дворе бывшей усадьбы Дмитрия Ивановича Черноярова, за бывшей главной конторой чернояровского торгового дома.

Улица Комлева (ныне Муштари). 1980 год. Ворота Казанской швейной фабрики №10. Она располагалась во дворе бывшей усадьбы Дмитрия Ивановича Черноярова, за бывшей главной конторой чернояровского торгового дома.

Торговый дом учредили в 1898 году Дмитрий и Алексей Чернояровы — сыновья Дмитрия Ивановича. Семье принадлежала крупная недвижимость в Казани. Например, гостиница на Воскресенской, а также знаменитый Чернояровский пассаж.

Швейная фабрика была небольшой, одно время числилась казанским филиалом №1 швейно-производственного объединения «Татарстан». Местные девочки ходили на фабрику за лоскутками ткани — наряды куклам шить. Фабрика закрылась в 1990-е.

На современной фотографии справа в кадр лезет жилой дом, он был возведён в 2004-м. Дома во дворе расселены в 2018-м. В 2023-м усадьба Черноярова (Муштари, 13 с литерами) была включена в реестр памятников.

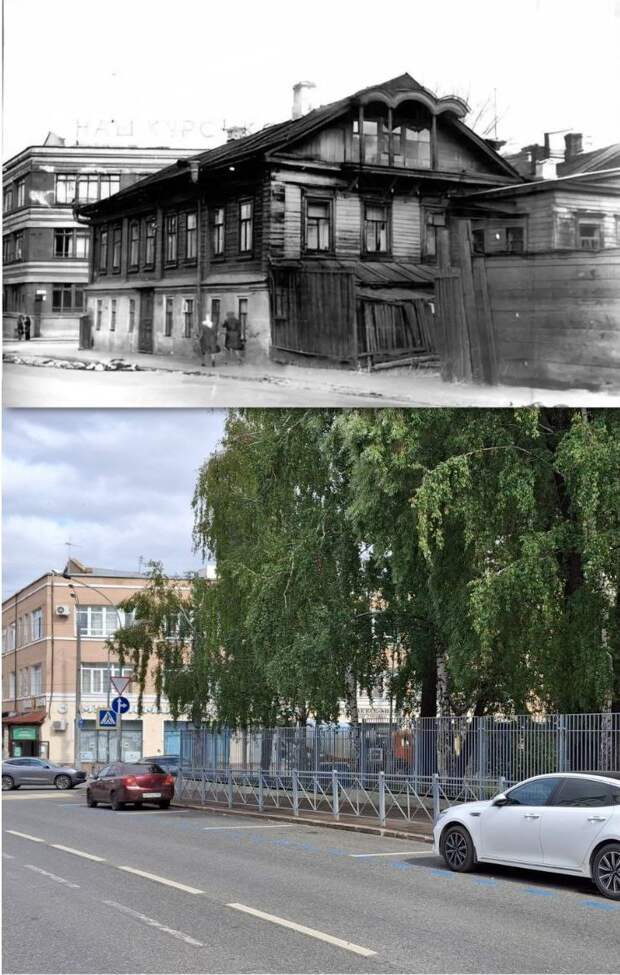

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 45 лет. Угол Парижской Комунны и Тукаевскрй (ныне Тукая). Место сильно изменилось. Сохранился только корпус 3-й швейной фабрики на втором плане. По карнизу здания отчётливо читается лозунг: НАШ КУРС... Последнее слово КОММУ3НИЗМ в кадр не попало.

Угол Парижской Комунны и Тукаевскрй (ныне Тукая). Место сильно изменилось. Сохранился только корпус 3-й швейной фабрики на втором плане. По карнизу здания отчётливо читается лозунг: НАШ КУРС... Последнее слово КОММУ3НИЗМ в кадр не попало.

Кто жил в деревянном двухэтажном доме, кому он принадлежал до революции, пока точно не выяснено. Дом был разобран примерно в 1978 году при строительстве нового корпуса средней школы №80.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека Улица Баумана на перекрёстке с Чернышевского. 1985 год. Старая фотография интересна тем, что на ней изображена правая сторона улицы. На первом плане в кадре частично виден дом купца, потомственного почётного гражданина Казани Ивана Михайловича Щербакова. Построен в 1842 году. Архитектор Фома Иванович Петонди. За ним также дом Щербакова. Возведён в 1866 году. Архитектор Павел Евграфович Аникин. Дом перешёл по наследству Александру Ивановичу Щербакову. В 1890-х в здании размещалось 1-е городское начальное училище, а в 1920-х — редакция газеты «Красный Татарстан». К сожалению, дом был разрушен в 2000-е. На его месте поставлен новодел.

Улица Баумана на перекрёстке с Чернышевского. 1985 год. Старая фотография интересна тем, что на ней изображена правая сторона улицы. На первом плане в кадре частично виден дом купца, потомственного почётного гражданина Казани Ивана Михайловича Щербакова. Построен в 1842 году. Архитектор Фома Иванович Петонди. За ним также дом Щербакова. Возведён в 1866 году. Архитектор Павел Евграфович Аникин. Дом перешёл по наследству Александру Ивановичу Щербакову. В 1890-х в здании размещалось 1-е городское начальное училище, а в 1920-х — редакция газеты «Красный Татарстан». К сожалению, дом был разрушен в 2000-е. На его месте поставлен новодел.

Разрушен был и дом Василия Ивановича Заусайлова — с левой стороны кадра. В нём располагалась гостиница «Большая Сибирская», также работал писарем молодой Фёдор Иван Шаляпин. Дом был снесён в 2005 году. На его месте новодел.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 40 лет. На чёрно-белом снимке наводнение на Георгиевской улице весной 1926 года. В центре старинного кадра храм во имя святого Георгия Победоносца. Он дал имя улице — Георгиевская. В 1930-х улица будет переименована в честь Якова Свердлова, а сейчас она называется Петербургской.

На чёрно-белом снимке наводнение на Георгиевской улице весной 1926 года. В центре старинного кадра храм во имя святого Георгия Победоносца. Он дал имя улице — Георгиевская. В 1930-х улица будет переименована в честь Якова Свердлова, а сейчас она называется Петербургской.

Храм был возведён в 1710-х на месте, где ещё при казанских ханах стояла армянская православная церковь. В 1717-м состоялось освящение. Это место Казани исстари было центром Армянской слободы. Соседняя улица Спартаковская до революции называлась Армянской. На протяжении двух столетий храм достраивался и перестраивался. В 1860-х стал тёплым, то есть были поставлены печи.

В первые годы Советской власти в храме продолжались службы. В 1929 году ТатЦИК постановил церковь снести, поскольку она мешает движению транспорта. Протест общины и попытки оспорить решение в Москве ни к чему не привели. Храм был разобран на кирпичи.

Местность здесь изменилась до неузнаваемости. Но сохранились два здания. Слева на дальнем плане — дом Марии Ивановны Елкиной (в советские годы там был магазин «Юный техник»). Сейчас он покрашен в бирюзовый цвет. За ним едва-едва виден бежево-красный дом Тимофея Денисова. Красивый двухэтажный дом 1896 года постройки стоял на углу Академической и Первой Солдатской улиц (сейчас Вишневского и Шмидта). Последняя частная владелица до революции — Анна Ивановна Александрова.

Красивый двухэтажный дом 1896 года постройки стоял на углу Академической и Первой Солдатской улиц (сейчас Вишневского и Шмидта). Последняя частная владелица до революции — Анна Ивановна Александрова.

Здесь жил известный русский философ, богослов и психолог Виктор Иванович Несмелов, автор известного богословского труда «Наука о человеке». Несмелов работал неподалеку — преподавал в Духовной академии. После революции академия была закрыта, Несмелов безуспешно пытался устроиться на кафедру психологии Казанского университета. Советскую власть он не принял. Даже разорвал отношения с сыном Валентином, который пошёл служить в ЧК. Гражданская война тогда по многим семьям прошлась.

Летом 1918 года 21-летний Валентин Несмелов был убит во время рейда по изъятию церковных ценностей в Раифском монастыре. Вместе с ним погибли еще двое чекистов и четверо красноармейцев.

В советские годы это был обычный жилой дом. На первом этаже располагалось кафе «Малахит», а в 1990-е «Пицца для всех». Дом был снесён в 2004 году при расширении улицы Вишневского. На его месте теперь многоэтажный жилой комплекс. Арская застава. Храм во имя Святой великомученицы Варвары. Скорее всего, чёрно-белый кадр сделан в 1916-м.

Арская застава. Храм во имя Святой великомученицы Варвары. Скорее всего, чёрно-белый кадр сделан в 1916-м.

На левом краю старинной фотографии здание Коммерческого училища (нынешний аграрный университет). Оно было завершено строительством в 1907 году. Также слева видна тень здания Высших женских курсов. Строительство было закончено в 1912 году. Варваринский храм перестроен в 1901−1907 годах про проекту Фёдора Николаевича Малиновского.

Если приглядеться, на дальнем плане можно увидеть двухвагонный трамвай, только что вышедший из депо.

Сейчас здесь улица Ершова и сильный автомобильный трафик, а когда-то давно дорогу в этом месте пересекал большой овраг; и он как бы отделял город — далее уже начинался пригород Казани. Лет 200 назад и даже больше здесь стояла Арская, или Сибирская застава (по названию тракта).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 110 лет. Исчезнувшая часть улицы Баумана у подножия кремлёвского холма. На чёрно-белом снимке три здания. Самый дальний дом (Баумана, 10) некогда принадлежал Антонине Васильевне Геркен. В поздние советские годы в доме жил поэт Геннадий Николаевич Капранов.

Исчезнувшая часть улицы Баумана у подножия кремлёвского холма. На чёрно-белом снимке три здания. Самый дальний дом (Баумана, 10) некогда принадлежал Антонине Васильевне Геркен. В поздние советские годы в доме жил поэт Геннадий Николаевич Капранов.

У следующего, одноэтажного дома с мезонином был адрес: Баумана, 10. С небольшим флигелем он занимал угол с улицей Ташаяк. На нижней фотографии виден заасфальтированный спуск — это всё, что от Ташаяк осталось, а имя было отдано другой улице. Когда-то дом принадлежал Николаю Фёдоровичу Андреянову.

Из-за того, что дом стоял на склоне, подвал был очень высоким, и создавалось впечатление, что дом двухэтажный. Это был образцовый проект в стиле классицизма с красивыми воротами и надворными постройками (тогда их называли службами).

Дом Андреянова был внесён в реестр памятников истории и архитектуры. Снесён летом 2000 года вместе с домом Геркен.

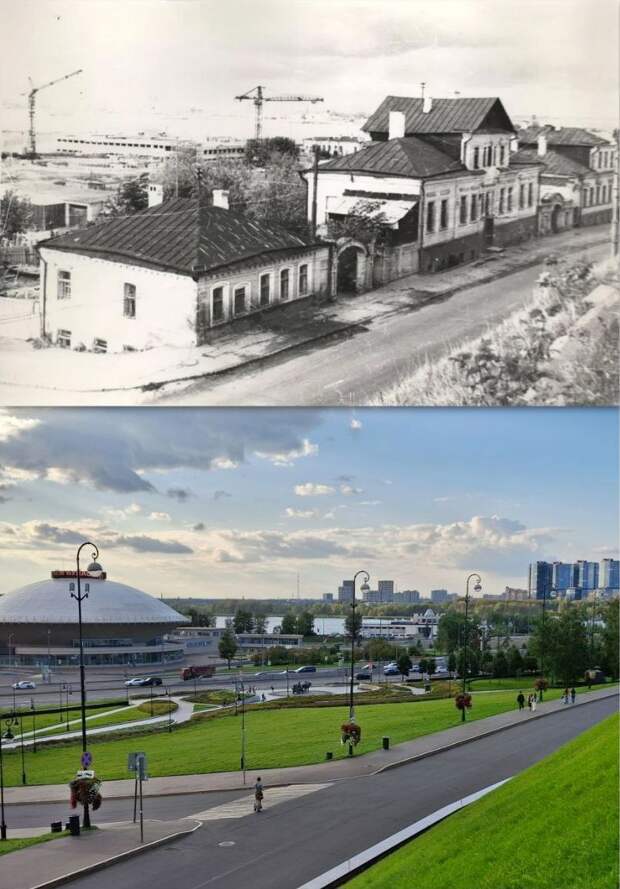

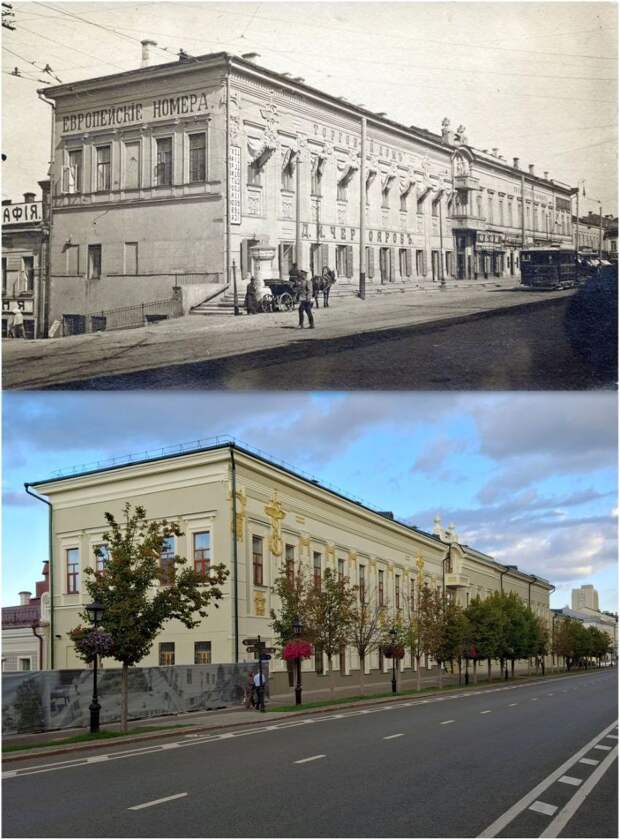

На дальнем плане чёрно-белого кадра идёт строительство цирка. Значит, разница между фотографиями 60 лет. Улица Воскресенская (ныне Кремлёвская). Начало 1900-х. Этому дому чуть больше 250 лет. В Казани не так много зданий такого возраста.

Улица Воскресенская (ныне Кремлёвская). Начало 1900-х. Этому дому чуть больше 250 лет. В Казани не так много зданий такого возраста.

Построил архитектор Василий Иванович Кафтырев в 1770-х годах для президента Казанского губернского магистрата Петра Григорьевича Каменева. Строительство было закончено в 1774-м. В 1843 году дом был значительно перестроен архитектором Петром Григорьевичем Пятницким. Тогда это уже было владение семьи Крупенниковых.

В начале XX века дом был собственностью торгового дома «Д.И. Чернояров». О чём с гордостью сообщает надпись по фасаду на чёрно-белом кадре.

Торговый дом учредили в 1898 году Дмитрий и Алексей Чернояровы — сыновья Дмитрия Ивановича. Им принадлежала большая недвижимость в Казани. На той же Воскресенской улице они держали знаменитый Чернояровский пассаж.

Второй этаж здания занимала гостиница — Hotel d'Europe (чуть позже её переименуют в «Европейские номера»).

На фасаде по сей день сохранился большой лепной кадуцей — жезл Гермеса Трисмегиста. Он хорошо виден на снимках. Кадуцей часто используют как символ торговли.

На старинной фотокарточке виден электрический трамвай. Линия по Воскресенской была открыта весной 1905 года. В 1948 году движение было прекращено.

Сейчас в доме располагается министерство образования и науки Татарстана. Недавно здание было приведено в порядок. Радует, что с фасада были убраны 25 кондиционеров.

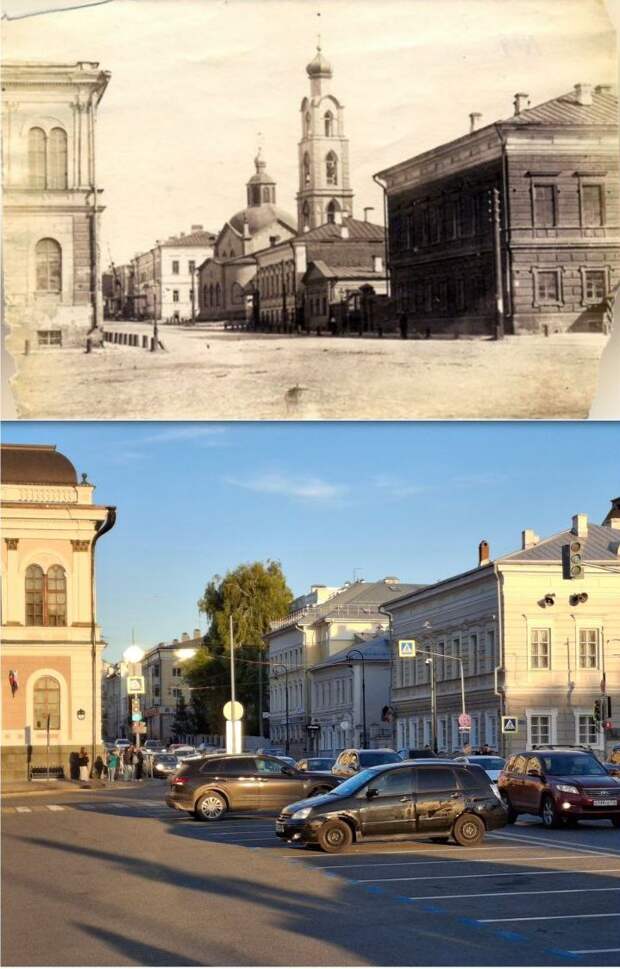

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Театральная площадь (ныне площадь Свободы). Слева в кадре дом Дворянского собрания, справа дом Алексея Николаевича Казем-Бека, выстроенный в 1850-х годах. Они по сей день на своих местах.

Театральная площадь (ныне площадь Свободы). Слева в кадре дом Дворянского собрания, справа дом Алексея Николаевича Казем-Бека, выстроенный в 1850-х годах. Они по сей день на своих местах.

На втором плане храм Грузинской иконы Пресвятой Богородицы. По этому храму нынешняя улица (от Театральной площади до Арской заставы) называлась тогда Грузинской. В 1918 году улица стала носить имя Карла Маркса.

Храм стоял в Красной слободе. Был освящён в 1702 году. Сначала был деревянным, потом кирпичным. В дни Пугачевского бунта, летом 1774 года, Грузинская горела и долгие годы стояла фактически брошенной — не было средств на восстановление. Только к 1838 году храм был восстановлен, но через четыре года, летом 1842-го, начался общегородской пожар, в котором Грузинская снова пострадала. Новый ремонт завершился в 1850-х.

В советское время храм был закрыт, а весной 1932 года президиум Казгорсовета приговорил храм к сносу. Летом того же года Грузинская церковь была уничтожена.

На месте храма к 1937 году был возведён помпезный жилой четырёхэтажный жилой корпус для сотрудников Наркомата связи ТАССР. Архитекторы Николай Александрович Баталов и Михаил Петрович Костромитинов. Дом стоит по сей день и сам уже стал памятником. На современной фотографии он не виден за кронами деревьев. ___________

___________

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

Предыдущие материалы:

Свежие комментарии