ОТКУДА ИСХОДИТ УГРОЗА МИРУ

ОТКУДА ИСХОДИТ УГРОЗА МИРУ

Издание четвертое. Москва. ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 1987

Введение

Сохранить мир, устранить угрозу мировой войны - как ядерной, так и обычной - это самая настоятельная, первейшая задача нашего времени. Человечество находится на решающем, поворотном этапе своей истории. Ядерное оружие грозит уничтожить не только все, что было создано цивилизацией на протяжении веков, но и саму жизнь на Земле.

Что привело мир к этой опасной грани? Откуда исходит угроза миру?Ответы на поставленные вопросы дает эта книга - ответы ясные, объективные, аргументированные. Угроза миру исходит от военной машины США, от милитаристского курса американской администрации, ее попыток вершить международные дела с позиции силы.

В действиях нынешней администрации США с первых же дней ее правления доминирует ставка на военную силу. Она взяла курс на дальнейшую эскалацию гонки вооружений, которая охватила все виды оружия на Земле и грозит переброситься в космос. Политика США за последние годы это политика агрессии и конфронтации, в основе которой стремление добиться военного превосходства. 1981 год принимается беспрецедентная по масштабам программа наращивания стратегических наступательных вооружений. Весна 1983 года - провозглашается так называемая «стратегическая оборонная инициатива» (СОИ) военная программа «звездных войн», которая еще более обнажила агрессивную сущность современного американского империализма. Осень 1983 года - в Западной Европе, вопреки воле ее народов, начинается развертывание американских ракет средней дальности, вплотную придвинутых к границам СССР и других социалистических стран как дополнение стратегического ядерного потенциала США. 1985 год - утверждается директива Пентагона по строительству американских вооруженных сил до 1992 года, предусматривающая различные сценарии будущей войны против СССР и его союзников. 1986 год - разрушается Договор ОСВ-2, важнейший международно-правовой документ, закрепляющий стратегический паритет между СССР и США и ограничивающий гонку вооружений на ее центральном направлении - в области стратегических наступательных средств.

Истинные цели военно-политических устремлений США высветились и сквозь призму встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Конструктивные предложения, выдвинутые СССР на этой встрече, давали возможность достижения, при наличии политической воли, крупных исторических договоренностей о значительном сокращении и последующей ликвидации всех ядерных средств и недопущении гонки вооружений в космосе. Однако администрация США показала свое явное нежелание отрешиться от идеи достижениявоенного превосходства над СССР, от имперских амбиций на «руководство миром».Ответственность за упущенный в Рейкьявике шанс полностью лежит на американской стороне.

Таковы лишь некоторые вехи опасного курса нынешней администрации США, направленного на эскалацию гонки вооружений. Знакомство с ними - а в книге читатель найдет их подробный анализ подтверждает необходимость решительного противодействия всех миролюбивых сил агрессивным военным притязаниям США. Мировое сообщество сегодня все яснее осознает: американской военной угрозе должны быть поставлены непреодолимые барьеры.

В Вашингтоне не могут не видеть растущего возмущения в мире милитаристской политикой США, не могут не понимать, что в психологии многих миллионов людей происходит перелом в сторону широкого наступления на угрозу войны, особенно ядерной, чему во многом способствует активная миролюбивая внешняя политика СССР. Отсюда - всяческие попытки Белого дома затуманить смысл содеянного США, приглушить нарастающую критику в их адрес и одновременно посеять недоверие к Советскому Союзу и его политике. С этой целью Вашингтон, а с его подачи и многие западные средства массовой информации прибегают к испытанному способу - извращению истинного положения дел, подтасовыванию данных, распространению фальшивых утверждений об «агрессивности» СССР и Варшавского Договора в целом, о якобы имеющем место военном «отставании» США и НАТО. Словом, налицо стремление путем дезинформации закамуфлировать опасные для дела мира замыслы Вашингтона и в то же время приписать их Советскому Союзу. Все эти измышления относительно «военного превосходства» СССР над США, «советской военной угрозы» используются для оправдания безудержной гонки вооружений, гегемонистских устремлений Вашингтона, подготовки к новой мировой войне. И об этом общественность должна знать правду.

В разделе II - «Военная машина США» - приведены данные об американских вооруженных силах, которые уже в мирное время развернуты далеко за пределами государственных границ США и содержатся в организационной структуре и численности, обеспечивающих ведение отнюдь не оборонительных, а агрессивных действий; показано угрожающее делу мира их совершенствование и наращивание; раскрывается подлинная роль американской военной индустрии и военно-промышленного комплекса, который в значительной мере определяет курс на милитаризацию страны и ставку на военную силу в международных отношениях; рассматривается агрессивная сущность военной доктрины США.

В разделе III - «Соотношение военных сил между Востоком и Западом» - на основе реальных цифровых и фактических данных сопоставлены стратегические ядерные вооружения и ядерные средства средней дальности сторон, приведено соотношение вооруженных сил общего назначения НАТО и Варшавского Договора, их военно-морских сил.

В разделе IV - «Два направления в мировой политике» - изложены факты, свидетельствующие об отношении правительств СССР и США к вопросам войны и мира. укрепления доверия и безопасности, к решению проблем разоружения, к соблюдению заключенных договоров в области ограничения стратегических вооружений.

Как и в прошлых изданиях книги, в ней наряду с данными советских компетентных органов использованы некоторые данные Лондонского и других международных институтов стратегических исследований, а также официальных американских источников.

Раздел I

Объективные оценки

Достижения научно-технического прогресса дают возможность обеспечить на Земле изобилие благ, создать материальные условия для процветания человечества. И эти же творения ума и рук человека - в силу классового эгоизма, ради обогащения правящей элиты капиталистического мира - обращаются против него самого. Разумеется, угрозу миру представляют не наука и техника сами по себе. Ее несут международная реакция. американский империализм, использующие научно-технические достижения в агрессивных целях. Величайшее преступление империализма перед народами - развязанная им небывалая по масштабам гонка вооружений, прежде всего ядерных.

Ядерное оружие создал американский империализм. Соединенные Штаты - первая и единственная в мире страна, которая без какой-либо военной необходимости применила в августе 1945 года атомное оружие против населения Хиросимы и Нагасаки. Этого злодеяния никогда не изгладить из памяти народов. Осуществляя такую варварскую акцию, Вашингтон рассчитывал запугать народы планеты своей военной мощью и с помощью ядерного оружия утвердить свое мировое господство. Но несмотря на ядерную монополию, у США тогда не нашлось достаточно сил, чтобы перестроить мир по образу и подобию своему. И все же годы ядерной монополии США дорого обошлись народам мира: они породили агрессивную политику «холодной войны». Именно тогда была создана система военных блоков под руководством США, сеть американских военных баз по всему земному шару. Уверовав в свою военную силу. Вашингтон не раз предпринимал шаги, ставящие мир на грань катастрофы.

Советский Союз с самого начала ядерной эры ведет последовательную энергичную борьбу за запрещение ядерного оружия и его ликвидацию, за использование ядерной энергии только в мирных целях, на благо человечества. Еще в июне 1946 года Советское правительство внесло в Комиссию ООН по атомной энергии проект «Международной конвенции о запрещении производства и применения оружия, основанного на использовании атомной энергии в целях масссового уничтожения». В нем предлагалось навсегда запретить производство ядерного оружия, уничтожить его запасы, а применение в военных целях объявить тягчайшим преступлением против человечества. И если бы США на заре атомного века приняли предложение Советского Союза, то мир был бы избавлен от бремени гонки ядерных вооружений и не стоял бы сейчас перед угрозой всеобщего уничтожения.

Но изъятие ядерного оружия из арсеналов войны не входило в планы США. Добиваясь увековечения своей ядерной монополии, США внесли в Комиссию ООН свой вариант решения ядерной проблемы, так называемый «план Баруха», предусматривавший не запрет на применение атомной энергии в военных целях, а предлагавший лишь создание «международного контрольного органа по атомной энергии», полностью подчиненного США. Такая система «контроля» закрепила бы их монополию на ядерное оружие, предоставила бы возможность постоянного вмешательства во внутренние дела других государств, что в конечном счете привело бы к подчинению экономики этих стран интересам американского капитала. Вашингтон надеялся с помощью «плана Баруха» добиться такого положения, при котором производство ядерного оружия разрешалось только США, и тем самым навсегда сохранить свое военное преимущество над СССР.

Обладание ядерным оружием породило безответственное, высокомерное отношение руководства Белого дома к оценке характера и дальнейшего развития международных отношений, привело его к ложной посылке о том, что Советский Союз будто бы не должен предпринимать меры к ликвидации атомной монополии США, к исправлению этого ненормального положения и не вправе быть на равных в военном отношении с Соединенными Штатами. С помощью подобной «философии» вашингтонские деятели и в прошлом и особенно теперь пытаются оправдать свой милитаристский курс, переложить ответственность за гонку вооружений на Советский Союз, который, по их словам, в этом деле якобы идет все время впереди США. Но какие бы «философии» ни изобретали за океаном, неопровержимым остается то, что гонка вооружений своими корнями уходит в американскую почву и что не Советский Союз, а Соединенные Штаты несут ответственность за ее все новые и новые витки. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к фактам.

В 50-х годах под предлогом «отставания в бомбардировщиках» Пентагон выбил в конгрессе крупные ассигнования и форсировал выполнение широкой программы строительства стратегических бомбардировщиков. Когда же в Соединенных Штатах была создана целая армада таких самолетов, «обнаружилось», что число советских бомбардировщиков было умышленно завышено американскими спецслужбами в 3 4 раза.

В начале 60-х годов был поднят шум насчет «ракетного отставания США», и они первыми приступили к массовому развертыванию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) типа «Минитмен» в шахтных пусковых установках. Когда же было развернуто около тысячи таких ракет, «оказалось», что никакой советской «ракетной угрозы» вовсе и не было. Бывший помощник президента США по науке и технике Дж. Визнер заявил в 1984 году по этому поводу: «Еще совсем недавно я полагал, что наши неправильные оценки (по бомбардировщикам и ракетам. - Прим. ред.) проистекали из ошибок наших разведслужб. Однако тщательный анализ фактов побудил меня сейчас склониться к мнению о том, что это была преднамеренная манипуляция или по меньшей мере усиленное самовнушение».

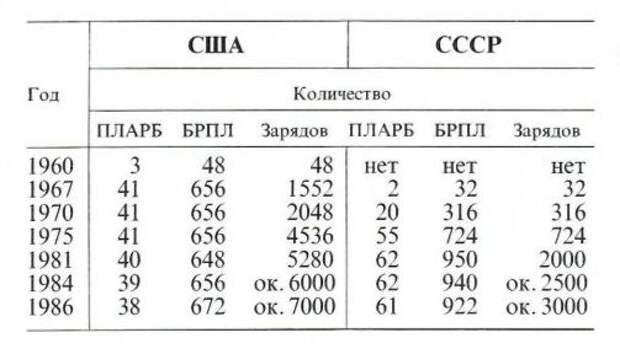

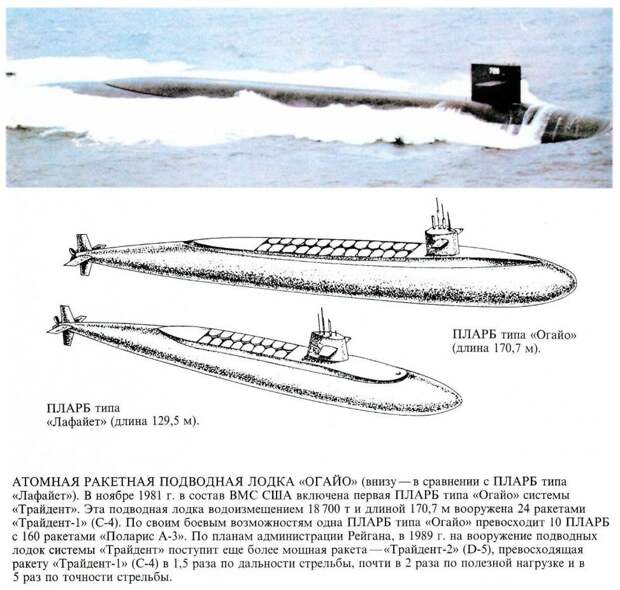

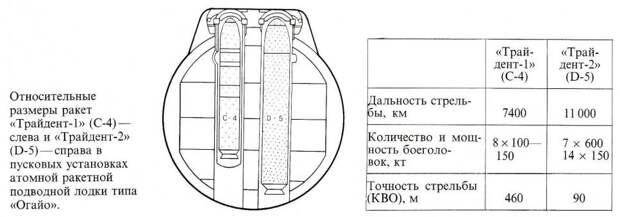

Одновременно было положено начало американской программе строительства атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. В тот период таких лодок ни у кого в мире не было. Более того, уже в середине 60-х годов Пентагон приступил к оснащению ракет «Поларис А-3» на подводных лодках разделяющимися головными частями (РГЧ). О том, кто был зачинателем наращивания числа атомных ракетных подводных лодок (ПЛАРБ), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и кто до сих пор наращивает превосходство по ядерным зарядам на них, говорят следующие данные. Соединенные Штаты первыми на рубеже 70-х годов стали оснащать баллистические ракеты стратегического назначения (МБР и БРПЛ) многозарядными разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), положив начало новому витку гонки ядерных вооружений. Это привело к резкому увеличению количества ядерных зарядов. Президент Р.Рейган утверждает, что США в 70-х годах якобы «бездействовали», занимали позицию «сдержанности». Такие заявления действительности не соответствуют. Именно в тот период, несмотря на то, что США в несколько раз превосходили СССР по числу ядерных зарядов, в их вооруженные силы каждый день поступало в среднем по 3 ядерных заряда для стратегических носителей. Если в 1970 году стратегические средства США могли доставить к целям немногим более 5000 ядерных боеприпасов, то в настоящее время - 14 800.

Соединенные Штаты первыми на рубеже 70-х годов стали оснащать баллистические ракеты стратегического назначения (МБР и БРПЛ) многозарядными разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), положив начало новому витку гонки ядерных вооружений. Это привело к резкому увеличению количества ядерных зарядов. Президент Р.Рейган утверждает, что США в 70-х годах якобы «бездействовали», занимали позицию «сдержанности». Такие заявления действительности не соответствуют. Именно в тот период, несмотря на то, что США в несколько раз превосходили СССР по числу ядерных зарядов, в их вооруженные силы каждый день поступало в среднем по 3 ядерных заряда для стратегических носителей. Если в 1970 году стратегические средства США могли доставить к целям немногим более 5000 ядерных боеприпасов, то в настоящее время - 14 800.

Тогда же, в 70-х годах, США ускоренными темпами первыми начали создавать новый опасный тип стратегического оружия - крылатые ракеты большой дальности и уже в первой половине 80-х годов приступили к реализации планов развертывания многих тысяч таких ракет воздушного, морского и наземного базирования. В 80-х годах темпы гонки вооружений США резко возросли по всем направлениям. Так, в 1981 году президент США принял решение о полномасштабном производстве нейтронных боеприпасов. Пытаясь во что бы то ни стало сломать военно-стратегический паритет в свою пользу, США приняли на ближайшее десятилетие «всеобъемлющую программу перевооружения Америки». Эта программа предусматривает наращивание новейших наступательных ракетно-ядерных средств первого «обезоруживающего» удара, создание ударных космических вооружений, дальнейший качественный и количественный рост арсенала химического и обычных видов оружия.

В 80-х годах темпы гонки вооружений США резко возросли по всем направлениям. Так, в 1981 году президент США принял решение о полномасштабном производстве нейтронных боеприпасов. Пытаясь во что бы то ни стало сломать военно-стратегический паритет в свою пользу, США приняли на ближайшее десятилетие «всеобъемлющую программу перевооружения Америки». Эта программа предусматривает наращивание новейших наступательных ракетно-ядерных средств первого «обезоруживающего» удара, создание ударных космических вооружений, дальнейший качественный и количественный рост арсенала химического и обычных видов оружия.

Реализация этой программы позволит США, по расчетам Пентагона, нарастить стратегический наступательный потенциал к началу 90-х годов до 20 000 ядерных зарядов. Одновременно предусматривается завершить развертывание в Европе к 1988 году более 570 баллистических ракет «Першинг-2» и крылатых ракет (по состоянию на 1 января 1987 года развернуто 364 такие ракеты); произвести в 1986 -1989 годах свыше 17 000 новых ядерных боеприпасов различной мощности и назначения.

Ради чего все это делается, на что рассчитывают вашингтонские стратеги? Цель у них одна - добиться военного превосходства. Американскую администрацию не устраивает военно-стратегический паритет с Советским Союзом. Руководители США не могут смириться с тем, что с СССР надо разговаривать только на равных. Отсюда их попытка любой ценой вернуть себе военное преимущество. «Мы устали от равенства, - откровенно заявил директор американского Института исследований проблем космоса и безопасности Р. Боумэн. - Единственный способ, которым мы можем вернуть себе рычаг политического давления, состоит в том, чтобы вновь обрести абсолютное военное превосходство».

Одним из главных направлений курса США на достижение военного превосходства над СССР является их стремление развернуть гонку вооружений в космосе. Расчет делается на создание совершенно нового класса вооружений ударных космических средств, на развертывание широкомасштабной системы ПРО с элементами космического базирования. «Если мы сможем, - откровенничает американский министр обороны К. Уайнбергер, - получить систему, которая будет эффективной и сделает вооружения Советского Союза неэффективными, тогда мы вернемся к ситуации, в которой находились, когда были единственной страной, обладающей ядерным оружием». Яснее не скажешь.

С целью развязать себе руки в гонке вооружений администрация США в 1986 году встала на путь подрыва существующих договоров и соглашений. Отбросив Временное соглашение 1972 года и Договор ОСВ-2 1979 года, отказываясь, по существу, от строгого соблюдения Договора по ПРО 1972 года, она, очевидно, не желает связывать себя обязательствами в вопросах ограничения вооружений. Вместо соглашений Белый дом хотел бы иметь некий «режим временной сдержанности», основанный на каком-то ни к чему не обязывающем согласии не развертывать больше, чем у другой стороны, «стратегических ядерных систем доставки», а также боеголовок на МБР и БРПЛ. Спрашивается, разве только этими двумя показателями определяются соотношение стратегических сил сторон и тем более стратегические взаимоотношения между СССР и США в целом? Разумеется, нет.

Подлинный смысл такого подхода США кроется в их стремлении сохранить в неприкосновенности ядерные вооружения тяжелых бомбардировщиков. Более того. Пентагон хотел бы сохранить по ним по крайней мере трехкратное превосходство без права Советского Союза компенсировать его баллистическими ракетами, которые для СССР являются основным средством стратегического сдерживания. Такую же позицию США занимают относительно своих крылатых ракет морского базирования, авианосной авиации и ядерных средств передового базирования, достигающих территории СССР. О какой же «сдержанности» может идти речь, если США хотят сохранить для себя возможность создания и развертывания многих тысяч крылатых ракет воздушного и морского базирования и других ядерных средств, представляющих для СССР реальную угрозу? Можно ли вообще говорить о «сдержанности», когда реализация программы «звездных войн» не только сделает невозможным процесс ограничения и сокращения ядерного оружия, но придаст гонке вооружений качественно новый, поистине космический масштаб? Все это просто невозможно назвать «сдержанностью», которую так любят декларировать в Вашингтоне.

На встрече в верхах в Рейкьявике Советский Союз положил на стол переговоров целостный пакет крупных компромиссных предложений, которые, будь они приняты, могли бы действительно в короткий срок внести перелом на всех направлениях борьбы за ограничение и ликвидацию ядерного оружия, позволили бы начать движение к безъядерному миру. Однако президент США отказался от ядерного разоружения в угоду своей программе «звездных войн». Газета «Нью-Йорк тайме» по этому поводу 29 октября 1986 года писала: «Рейган повернулся спиной к величайшей возможности, какую когда-либо имел американский президент, обратить вспять гонку ядерных вооружений и достичь соглашения в области крупного взаимного сокращения ядерных вооружений». Отказавшись ради СОИ от реального сокращения ядерного оружия, американская сторона тем самым показала свою неготовность, да и нежелание идти по пути сокращения ядерных вооружений.

Наряду с наращиванием ядерного оружия Вашингтон дал старт многомиллиардной программе «химического перевооружения Америки». И делается это несмотря на то, что США уже обладают самыми крупными в мире запасами высокотоксичных отравляющих веществ (ОВ) около 55 тыс. тонн и более 3 млн. единиц различных химических боеприпасов. А в мае 1986 года Вашингтону удалось, вопреки сопротивлению некоторых союзников по НАТО, навязать им свое решение начать производство новой разновидности смертоносного химического оружия бинарного. В частности, за счет бинарных боеприпасов планируется увеличить химический арсенал США, доведя его до 5 млн. единиц. Бинарные боеприпасы предназначены для размещения прежде всего в странах Западной Европы. Только, например, Федеративную Республику Германии, где плотность размещения американского ядерного и химического оружия сегодня выше, чем в самих США, Пентагон намерен нашпиговать еще 460 тыс. бинарных боеприпасов.

О масштабах милитаристских приготовлений США красноречиво говорят темпы увеличения ассигнований на военные цели. Если в 1981 финансовом году, когда в Белый дом пришла нынешняя администрация, они составляли около 190 млрд. долларов, то на 1987 финансовый год общий военный бюджет утвержден президентом в сумме 291, 9 млрд. долларов, а на 1988 финансовый год запрашивается уже 312 млрд. долларов. Иными словами, ассигнования на военные приготовления США составят в среднем около 1 млрд. долларов в день. В текущем пятилетии (1986 -1990 гг.) на эти цели планируется израсходовать почти 1800 млрд. долларов.

Таким образом, приведенные факты неопровержимо доказывают, что зачинщиком гонки ядерных вооружений в послевоенный период были и остаются сегодня именно Соединенные Штаты Америки. «Давайте не будем наводить тень на ясный день, - подчеркивает ветеран американской дипломатии Дж. Кеннан, - сваливая всю ответственность на наших противников. Мы должны помнить, что именно мы, американцы, на каждом повороте пути были инициаторами дальнейшей разработки подобного (ядерного. Прим. ред. ) оружия. Мы первые создали и провели испытание такого устройства, мы повысили степень его разрушительности, создав водородную бомбу, мы первые создали многозарядную боеголовку, мы отклоняли всякие предложения отказаться в принципе от применения ядерного оружия первыми, и мы одни, да простит нам бог, употребили это оружие против других людей, против десятков тысяч беззащитных мирных граждан». Развернутая американским империализмом гонка ядерных и других вооружений привела к тому, что ХХ век завершается под знаком вопроса: сможет ли человечество уйти от ядерной опасности или же верх возьмет политика конфронтации, ведущая к повышению вероятности ядерного конфликта?

Советский Союз на всем протяжении послевоенной истории никогда не выступал инициатором создания новых видов вооружений. При строительстве своих Вооруженных Сил он был вынужден реагировать на те угрозы, которые исходили от США. СССР никогда не стремился к военному превосходству. Все, что делалось и делается Советским Союзом в области обороны, подчинено только обеспечению надежной безопасности своей и своих союзников. Во имя мира и всеобщей безопасности СССР и сегодня делает все от него зависящее, чтобы остановить гонку вооружений на Земле, не допустить распространения ее на космос. Он готов ограничить и уничтожить на взаимной основе любые вооружения.

Встреча в Рейкьявике высветила суть проблемы разоружения, поставила принципиальный вопрос: готовы ли обе стороны - СССР и США - идти на радикальные решения проблем ядерного разоружения? Рейкьявик убедительно показал, что СССР не только готов к этому, но будет и дальше неуклонно наращивать усилия в этом направлении, добиваясь главной цели своей внешней политики ликвидации ядерного оружия.

В то же время Рейкьявик отчетливо высветил и то, что в Соединенных Штатах активно действуют силы, которые не хотят разоружения. В угоду им американская делегация в столице Исландии под различными предлогами уходила от советских предложений, добивалась не взаимного радикального сокращения ядерных средств сторон, а лишь одностороннего разоружения Советского Союза, пытаясь сделать его беззащитным перед американскими ядерными вооружениями и ударными космическими средствами.

Свою линию на эскалацию гонки вооружений администрация США пытается закамуфлировать с помощью различных недобросовестных приемов. Например, пропагандисты из Вашингтона утверждают, что СССР имеет определенное преимущество в количестве боеголовок на МБР. Они объявляют это недопустимым, умалчивая при этом, что у США на баллистических ракетах подводных лодок около 7000 ядерных боеголовок, в то время как у СССР их почти в 2,5 раза меньше, что США и СССР располагают примерно одинаковым суммарным количеством ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Затушевывается и тот факт, что США обладают многократным преимуществом по ядерным зарядам на тяжелых бомбардировщиках.

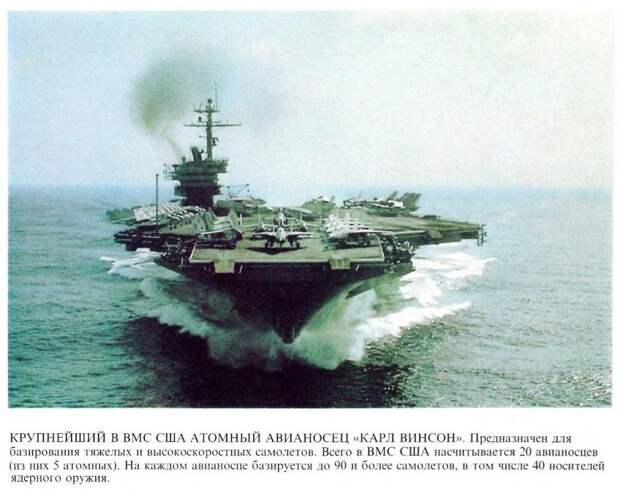

Далее. Пентагон пытается запугать мировую общественность развитием Советского Военно-Морского Флота, расширением его возможностей решать задачи в удаленных районах мира. Тем самым, дескать, бросается вызов традиционному господству Запада на море. Американский президент даже заявил, что у США в этом вопросе возникло некое «окно уязвимости». В частности, как серьезная угроза преподносится появление в составе Советского Военно-Морского Флота авианесущих кораблей типа «Киев» и атомного ракетного крейсера «Киров». Здесь явно умышленное искажение реального положения. СССР в отличие от США не имеет авианосцев. Его авианесущие корабли предназначены для борьбы с группировками флота противника в районах морей и океанов, прилегающих к побережью Советского Союза, и не создают угрозу чьей- либо территории. А вот в боевом составе ВМС США 16 многоцелевых авианосцев, на каждом из которых десятки самолетов-носителей и сотни ядерных боезарядов. Эти авианосцы находятся и в Атлантике, и в Средиземном море, и в Индийском, и на Тихом океанах, в их числе 5 атомных. Строятся еще два атомных авианосца типа «Нимиц» («Джордж Вашингтон» и «Авраам Линкольн»). Рассматривается возможность выделения средств на строительство еще двух таких кораблей. Все это наступательный потенциал, источник постоянной угрозы миру.

Вашингтонские руководители прибегают еще к одной нечистоплотной уловке. Они приписывают Советскому Союзу стремление к «глобальному распространению советской военной мощи». Однако Белый дом и здесь вступает в противоречие не только с реальной действительностью, но даже с самим собой. Он вынужден признать тот факт, что советские воинские контингенты на основании равноправных договоров и соглашений находятся на территории лишь некоторых союзных государств Восточной Европы и непосредственно граничащих с СССР стран Монголии и Афганистана. В то же время вооруженные силы США размещены в десятках стран мира, имеют разветвленную сеть военных объектов и баз, расположенных главным образом вблизи границ Советского Союза.

Американские авианосцы с самолетами - носителями ядерного оружия, атомные ракетные подводные лодки, отряды боевых надводных кораблей непрерывно курсируют у берегов Европы, Африки,Дальнего Востока и в Индийском океане. Почти 400-тысячные силы быстрого развертывания находятся в состоянии готовности к переброске за многие тысячи километров от Американского континента. Как заявляет президент Р.Рейган, США намерены вести международные дела с позиции силы, навязывая другим государствам свою волю. Действия США в отношении Гренады, Ливии, Ливана, стран Центральной Америки, военная помощь реакционным режимам в странах Азии, Африки и Латинской Америки, объявление целых географических районов зонами «жизненно важных интересов», создание интервенционистских формирований, специальных командований для ведения военных действий на Ближнем и Среднем Востоке, в районе Карибского моря все это наглядные примеры проведения такой политики.

В ложном свете преподносится Вашингтоном советская военная доктрина. Ссылаясь на некие «советские публикации» и извращенно толкуя заявления советских руководителей, некоторые официальные представители администрации США утверждают, будто советская военная доктрина носит агрессивно-наступательный характер и Советский Союз, дескать, рассчитывает на достижение победы в ядерной войне путем нанесения упреждающего удара. Эти утверждения совершенно беспочвенны, так же как беспочвенны и ссылки на советское руководство. Ни один из партийных или государственных руководителей СССР не заявлял и не мог заявить подобного. Все обстоит как раз наоборот.

Советская военная доктрина имеет сугубо оборонительную направленность. Она не содержит ни концепций упреждающих ударов, ни установок на применение первым ядерного оружия. СССР убежденнейший противник ядерной войны в любом ее варианте. Он исходит из того, что подлинный мир может и должен быть надежно обеспечен без ядерного оружия. Убедительным подтверждением оборонительной направленности советской военной доктрины служит обязательство СССР не применять первым ядерное оружие, а также его готовность, при наличии встречных шагов другой стороны, радикально снизить уровень военного противостояния, полностью уничтожить ядерное и другие виды оружия массового уничтожения, ограничить военные потенциалы сторон пределами достаточности, необходимыми для обороны. Советский Союз не стремится к большей для себя безопасности за счет других, но никогда не согласится и на меньшую. Равная безопасность для всех - вот смысл советской военной доктрины.

В противоположность этому Соединенные Штаты фактически с самого начала ядерной эры руководствуются военной доктриной, в основе которой всегда были упреждающий удар, постоянная готовность к применению ядерного оружия первыми. И в настоящее время военная доктрина США по-прежнему является наступательной. Ее политическую основу составляет идея утверждения мировой гегемонии США, претензии на право диктовать свою волю любому государству в любом регионе, применяя при этом все возможные средства, в том числе оружие массового уничтожения. По американской доктрине выходит, что обеспечение надежного мира без ядерного оружия невозможно, а ядерная война рассматривается в качестве приемлемого средства достижения политических целей.

Тенденциозность и необъективность «специалистов» из НАТО, раздувающих миф о «советской военной угрозе», ясно просматриваются и в подходе к оценке соотношения сил СССР и США, Варшавского Договора и НАТО. Пытаясь замаскировать свои агрессивные замыслы, стратеги НАТО бездоказательно заявляют о том, что будто бы в Европе существует «дисбаланс» по обычным вооружениям в пользу Варшавского Договора. Эту фальшивку они особенно усиленно эксплуатируют сегодня для прикрытия своего отказа от сокращения и ликвидации ядерного оружия, для оправдания своей неготовности принять предложение стран Варшавского Договора о значительном сокращении вооруженных сил и обычных вооружений в Европе. На Западе умышленно искажается реальное соотношение военных потенциалов сторон, дается выборочное сопоставление отдельных видов обычных вооружений, не учитываются военно-экономические, людские и материальные ресурсы, географическое положение стран и другие факторы военно-стратегической ситуации.

Если быть действительно объективным, то при анализе этого важного вопроса надо брать военные потенциалы в комплексе, включая численность населения и вооруженных сил всех государств обоих военных союзов. В западных оценках неправомерно исключаются из расчета вооруженные силы Франции, Испании, резервные формирования США и других стран НАТО. В то же время существенно завышается численность личного состава армий стран Варшавского Договора. Близкую к реальной оценку на этот счет дал государственный секретарь США Дж. Шульц, который, выступая 17 октября 1986 года в Вашингтоне в национальном клубе печати, заявил: «Мы (НАТО. Прим. ред.) располагаем внушительными людскими и иными ресурсами… Поэтому, когда говорят, что нас обгонят, если наш мир станет безъядерным и в нем останутся только обычные силы, я просто не верю этому».

Примером искажения действительности служит американский подход к оценке так называемой «технологической базы военного производства». Когда администрация США «выбивает» согласие конгресса и своих союзников на увеличение военных ассигнований, она утверждает, что Советский Союз во многих областях военного производства либо превосходит, либо достиг равного с НАТО технологического уровня, что дивизии США и других стран НАТО якобы оснащены худшим вооружением, чем советские. Когда же администрация добивается введения ограничений на обмен технологией с СССР и странами социалистического содружества, то она говорит другое-о превосходстве Запада в технологии создания и производства вооружений. Где же правда?

Правда состоит в том, что в настоящее время возможности сторон в области технологии производства все более выравниваются, хотя и сохраняются различия в уровнях развития отдельных отраслей. Поэтому качество вооружений сторон в целом можно считать тоже примерно одинаковым. Если же говорить об СССР и США, то для них характерен не только стратегический, но и научно-технический баланс. Нет ничего такого, что США смогут сделать, а СССР нет. Развитие науки и техники достигло такого уровня, что извечная борьба «меча и щита», наступательных и оборонительных вооружений, решается не на одном, а на многих направлениях. СССР и другие страны Варшавского Договора в ответ на все усиливающиеся военно-экономические приготовления блока НАТО уделяют достаточное внимание укреплению своего научно-технического потенциала и не допустят военно-технического превосходства со стороны Запада.

В США и НАТО прибегают и к другим бездоказательным и даже абсурдным утверждениям. При этом налицо одно стремление изобразить существующее ныне примерное военное равновесие как некое «отставание» США и НАТО в военной области от СССР и Варшавского Договора и тем самым добиться от общественности Запада безропотного согласия на увеличение военных бюджетов, на дальнейшую гонку вооружений, прежде всего ядерных.

Получить правильное представление по всем этим вопросам позволит конкретное и объективное рассмотрение вооруженных сил, масштабов военного производства, сущности военной стратегии, а также направленности внешнеполитического курса главной силы НАТО Соединенных Штатов Америки.

Раздел II

Военная машина США

Военная доктрина и стратегия США инструменты агрессивного политического курса

Известно, что военная доктрина государства определяется его социально-экономическим строем, проводимой им политикой и выражает прежде всего отношение государства к коренным вопросам войны и мира. Каковы социальная природа, господствующая идеология, общественный строй и политика государства, такова и его военная доктрина.

В основе военной доктрины США лежит идея утверждения мировой гегемонии, провозглашенная еще в начале XХ века. Президент Г. Трумэн, развивая эту идею в послании конгрессу в 1945 году, подчеркивал, что «победа, которую мы одержали, поставила американский народ перед лицом постоянной и жгучей необходимости руководства миром». Подобные концепции провозглашали почти все американские президенты в послевоенный период. Ныне действующая американская военная доктрина была в своей основе сформулирована вскоре после окончания второй мировой войны, когда США были единственной державой, обладающей атомным оружием. В официальном докладе «Американская политика в отношении Советского Союза» (в настоящее время он рассекречен), утвержденном президентом Г. Трумэном в сентябре 1946 года в качестве основополагающего документа, говорилось: «США должны быть готовы вести атомную и бактериологическую войну против Советского Союза. Высокомеханизиро- ванную армию, перебрасываемую морем или по воздуху, способную захватывать и удерживать ключевые стратегические районы, должны поддерживать мощные морские и воздушные силы. Война против СССР будет «тотальной» в куда более страшном смысле, чем любая прежняя война, и поэтому должна вестись постоянная разработка как наступательных, так и оборонительных видов вооружений».

В августе 1948 года совет национальной безопасности США утвердил директиву № 20/1 «Цели США в отношении России». В ней сказано:

«Наши основные цели в отношении России:

a) свести мощь и влияние Москвы до пределов, в которых она не будет более представлять угрозу миру и стабильности международных отношений;

б) в корне изменить теорию и практику международных отношений, которых придерживается правительство, стоящее у власти в России».

Далее в директиве говорилось:

«Речь идет прежде всего о том, чтобы Советский Союз был слабым в политическом, военном и психологическом отношениях по сравнению с внешними силами, находящимися вне пределов его контроля».

Таковы политические цели военной доктрины США, как их сформулировали вашингтонские руководители в секретных директивах 40-х годов. За этими целями стояли конкретные планы ведения войны против СССР, разработанные до деталей, вплоть до количества атомных бомб, которыми предполагалось уничтожить Москву, Ленинград и другие советские города. Так, уже в 1945 году Пентагон планировал атомную бомбардировку 20 советских городов. В 1948 году намечалось сбросить 200 атомных бомб на 70 советских городов (план «Чариотер»); в 1949 году - 300 бомб на 100 городов (план «Дропшот»); в 1950 году - 320 атомных бомб на 120 советских городов (план «Троян»).

Когда читаешь эти документы, невольно приходит мысль о том, какую участь миру США готовили практически сразу после окончания второй мировой войны. Сегодня в Вашингтоне нередко говорят, что это все, мол, история. Но, во-первых, это было не так давно. А во-вторых, с тех пор мало что изменилось. Так, в ставшей известной всему миру президентской директиве № 59 (1980 г.) цель США была сформулирована еще откровеннее: уничтожение социализма как общественно-политической системы, применение ядерного оружия первыми, достижение превосходства над СССР в ядерной войне и ее завершение на выгодных для Соединенных Штатов условиях.

Таким образом, военная доктрина США ставит целью разгромить СССР как государство, разрушить советскую экономику, ликвидировать коммунистическое мировоззрение, или, как сказал президент P.Рейган. «списать коммунизм как печальную, неестественную главу истории человечества».

И это не просто слова. За ними следуют конкретные дела. Советский Союз и другие социалистические страны окружены многими сотнями американских военных баз, на которых размешено огромное количество современного оружия, на СССР нацелены более двенадцати тысяч боезарядов стратегических ядерных средств.

И еще одно. С тех пор как Соединенные Штаты приняли на вооружение ядерное оружие, они никогда не отрицали своего намерения применить его первыми. Ставка на первый ядерный удар пронизывала все послевоенные американские военные доктрины - «массированного возмездия», «гибкого реагирования», «реалистического устрашения».

С приходом к власти администрации Р. Рейгана культ грубой силы в политике США по отношению к Советскому Союзу и другим странам мира стал главенствовать во всех ее проявлениях. На свет появилась «доктрина неоглобализма», которая, отражая взгляды милитаристских кругов американского империализма, предусматривает широкий комплекс мероприятий (политических, экономических, идеологических, военных) по «отбрасыванию коммунизма», прямое использование военной силы против тех стран, где США усматривают наличие угрозы своим «жизненно важным интересам». Более агрессивной стала и военная доктрина. Основу ее на 80-е годы составляет стратегия «прямого противоборства» с СССР в глобальном и региональном масштабах. По заявлению министра обороны США К. Уайнбергера. стратегия «прямого противоборства» направлена на достижение «полного и неоспоримого военного превосходства США», «восстановление лидирующей роли Америки в мире», «активное противодействие СССР во всем и во всех районах мира». Пентагоновские установки служат политическим оправданием гонки вооружений, они полностью устраивают реакционные круги США, военно-промышленный комплекс, получающий самые высокие прибыли по сравнению с другими сферами материального производства.

Но это, так сказать, политическая основа американской военной доктрины, формулирование целей и задач. А как обстоит дело с планированием войны, как собирается ее вести американское руководство? Конкретные установки военной доктрины на этот счет сформулированы в документе Пентагона «Директивные указания по строительству вооруженных сил США». Обращают на себя внимание два положения этого документа.

Первое положение. В ядерной войне «США должны одержать верх и иметь возможность принудить СССР в короткие сроки прекратить военные действия на условиях США». Для осуществления этого замысла планируется обезглавить структуру военно-политической власти СССР, уничтожить отрасли промышленности, определяющие военный потенциал, рассчитывая при этом, что США могут выстоять, выжить в ядерной войне и выйти победителем.

Второе положение. В разработанных планах войны предусматривается применение первыми ядерного оружия как в глобальном масштабе, так и на театре военных действий. В связи с этим «своевременное размещение новых систем ядерного оружия в Европе является первостепенной задачей». Подчеркивается необходимость ускорить создание новых систем стратегических ядерных сил (межконтинентальных баллистических ракет МХ и «Миджитмен», баллистических ракет подводных лодок «Трайдент-2», новых тяжелых бомбардировщиков, крылатых ракет большой дальности). Ставится задача быть готовыми эффективно вести войну из космоса, а поэтому, дескать, не следует подписывать договоры, которые помешали бы создавать системы космического оружия, усиливающие уже имеющийся потенциал.

Указанные установки пентагоновского документа свидетельствуют о том, что военная доктрина США является наступательной и делает ставку на ядерное оружие. Она опирается на дальнейшее наращивание ядерного потенциала и фактически исключает возможность обеспечения надежного мира без ядерного оружия. Это положение находит воплощение в программах строительства вооруженных сил и конкретных планах их использования.

Вооруженные силы США готовятся к ведению различных по характеру, масштабам и интенсивности войн: ядерной и обычной, всеобщей и «ограниченной», а также так называемых конфликтов «низкой интенсивности». Основной упор в директивах Пентагона делается на подготовку к всеобщей ядерной войне. Это - война против СССР и его союзников с «самыми решительными политическими и военно-стратегическими целями», с неограниченным использованием всего арсенала ядерного и обычного вооружений, людских и экономических ресурсов.

Готовясь к всеобщей ядерной войне, Пентагон в поисках реения вопроса как обеспечить выживаемость США разрабатывает различные варианты так называемой «ограниченной» ядерной войны. Такую войну руководство США мыслит главным образом как войну в удаленных от американской территории регионах, прежде всего в Европе, как войну, в которой можно было бы применить ограниченное число ядерных зарядов, с тем чтобы США могли избежать ответного ядерного удара. Эта идея подкрепляется практическими действиями Белого дома по размещению в Западной Европе более 570 ракет средней дальности, которые, по его мнению, позволят США в «ограниченной» ядерной войне (без перерастания в мировую) достичь на Европейском континенте своих политических целей.

Американская доктрина содержит положение о возможности ведения против СССР и других стран социалистического содружества всеобщей войны с применением только обычных средств поражения. Такая война, по американским взглядам, может охватить Европейский театр военных действий (ТВД), который рассматривается в качестве основного, а также Ближний, Средний и Дальний Восток, все морские и океанские театры. Она может быть продолжительной и потребует мобилизации материальных и людских ресурсов не только США, но и их союзников. В связи с этим в области военного строительства Белый дом взял курс на форсированную подготовку сил общего назначения и военно-экономического потенциала страны для ведения длительной войны против СССР и его союзников одновременно на нескольких ТВД. Этот курс нашел свое отражение в рассчитанной на 80-е - 90-е годы и уже реализуемой программе коренной модернизации вооруженных сил, повышения их стратегической и тактической мобильности, боевой готовности, боеспособности, подготовки к ведению длительных военных действий, наращивания запасов материальных средств, расширения мобилизационных возможностей военной промышленности и страны в целом.

Рассматривая международную обстановку сквозь призму отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом и считая его «источником угрозы» американским интересам в развивающихся странах, военная доктрина США в последнее время особое внимание уделяет так называемым конфликтам «низкой интенсивности». Под ними американское руководство понимает всевозможные формы вооруженного насилия, которые не перерастают в «ограниченную» войну, а также демонстрацию силы, политические и подрывные идеологические действия, предпринимаемые США в связи или в ответ на внутриполитические события в странах с неугодными для них правительствами.

Под термином конфликты «низкой интенсивности» скрываются тщательно спланированные в глобальном масштабе и в достаточной степени отработанные действия против национальных, освободительных и других движений или правительств прогрессивной ориентации. К таким конфликтам, например, относятся вооруженная агрессия против Гренады в 1983 году; поддержка проамериканских реакционных режимов в странах Центральной Америки. действий контрреволюции против законных правительств в Никарагуа, Анголе, Афганистане, Кампучии, Эфиопии и других развивающихся государствах; военные акции против суверенной Ливии, прикрываемые «необходимостью борьбы с международным терроризмом».

Например, основы применения объединений и соединений сил общего назначения при ведении боевых действий, прежде всего на Европейском ТВД, определяются принятой Пентагоном в 1982 году концепцией «воздушно-наземной операции». Она предполагает внезапное развязывание военных действий сухопутными войсками совместно с ВВС и ВМС с использованием всех новейших средств вооруженной борьбы для нанесения поражения войскам противника, достижения подавляющего превосходства над ним и решительного наступления с целью захвата его территории.

Практическая отработка положений американской военной доктрины осуществляется в ходе различных по масштабам и целевому назначению командно-штабных и войсковых учений, которые рассматриваются руководством США в качестве важного средства проверки и уточнения планов подготовки, развязывания и ведения войны. Количество проводимых США учений на суше, в воздухе и на море из года в год увеличивается, расширяются их масштабы, а районы проведения максимально приближаются к границам Советского Союза. В ходе учений все более открыто отрабатываются различные сценарии развязывания и ведения войны, в том числе с использованием ядерного оружия, против стран Варшавского Договора. Планируются и осуществляются крупные мобилизационные развертывания и стратегические переброски войск на заокеанские ТВД, главным образом в Европу, ведение совместных операций с применением обычного, химического и ядерного оружия.

По-прежнему многим войсковым учениям придается откровенно антисоветская направленность. На стороне «противника» выступают американские части и подразделения, переодетые в советскую военную форму, оснащенные образцами советского вооружения и боевой техники. Подавляющее большинство учений войск и сил флота США и НАТО носят демонстративно провокационный характер.

Таково основное содержание военной доктрины США. Оно наглядно свидетельствует о глобальных устремлениях американского империализма, проявляющихся в разрабатываемых Пентагоном многовариантных планах ведения агрессивных войн, в том числе с применением ядерного оружия. Проводимые в этих целях Вашингтоном широкомасштабные приготовления материальной базы войны несут в себе угрозу миру, толкают человечество на грань катастрофы.

Вооруженные силы США

Соединенные Штаты Америки располагают наиболее многочисленными и технически оснащенными среди капиталистических государств вооруженными силами. Военно-политическое руководство страны рассматривает их в качестве важнейшего, а при определенных условиях и единственного средства для достижения своих политических целей на международной арене. Общая численность вооруженных сил США совместно с резервными компонентами за последние два-три года возросла почти на 200 тыс. человек и составляет свыше 3 млн. человек. Кроме того, по прямому найму в вооруженных силах состоит более 1 млн. гражданских служащих. По своей численности и оснащенности вооруженные силы США превосходят вооруженные силы основных европейских стран НАТО, вместе взятые.

Организационно американские вооруженные силы включают сухопутные войска (армию), военно-воздушные силы (ВВC) и военно-морские силы (ВМС), которые, в свою очередь, делятся на регулярные войска (силы флота) и резервы.

Верховным главнокомандующим вооруженными силами США является президент страны. Ему предоставлены фактически неограниченные полномочия по использованию вооруженных сил в случае объявления американским конгрессом войны или при введении в стране самим президентом чрезвычайного положения. Последнее означает, что президент может отдавать приказ на применение военной силы без предварительного разрешения конгресса США. Практической реализацией этого права явились агрессия США против Гренады в 1983 году, бомбардировки и обстрел кораблями 6-го флота территории Ливана в том же году, бандитские налеты американской авиации в марте и апреле 1986 года на Ливию. Во всех этих случаях президент не запрашивал санкции конгресса на применение военной силы против суверенных иностранных государств.

Для подготовки к ведению войны на различных ТВД и повышения оперативности управления вооруженные силы США в зависимости от предназначения сведены в семь объединенных и три специальных командования. Система оперативного управления вооруженными силами США уже в мирное время развернута и находится в готовности к выполнению возлагаемых на нее задач в военное время.

В соответствии со стратегической концепцией «передовых рубежей», предусматривающей ведение военных действий американскими вооруженными силами в различных регионах мира, пять из семи объединенных командований развернуты или имеют зону оперативной ответственности за пределами США. К их числу относятся объединенные командования в зонах Атлантического и Тихого океанов, Центральной и Южной Америки, в Европе, а также объединенное центральное командование (СЕНТКОМ), имеющее зоной своей ответственности территорию 19 государств Юго-Западной Азии и Северо-Восточной Африки с прилегающими к ним водами. В зону ответственности объединенного космического командования вооруженных сил, созданного в 1985 году, включено все околоземное космическое пространство, в котором оно в соответствии со «стратегической оборонной инициативой» уже приступило к планированию «звездных войн». Принято решение о создании объединенного командования специальных операций вооруженных сил США, в которое войдут все разрозненные части и подразделения специальных операций видов вооруженных сил, предназначенные для проведения диверсионно-разведывательной и подрывной деятельности в мирное и военное время.

Для осуществления агрессивных замыслов США наиболее мощные группировки их вооруженных сил постоянно размещены в непосредственной близости от границ Советского Союза в Европе и на Дальнем Востоке. В случае необходимости у южных границ СССР могут быть в короткие сроки развернуты силы, входящие в состав СЕНТКОМа. Пентагоном уже разработаны планы их боевого использования, которые практически отрабатываются и проверяются на ежегодных учениях американских сил быстрого развертывания, проводимых на Ближнем и Среднем Востоке.

По целевому предназначению и характеру решаемых задач вооруженные силы США делятся на стратегические силы, силы общего назначения, силы и средства стратегических перебросок и резервы. Стратегические силы

Стратегические силы

Основу военной мощи и ядерного потенциала США составляют стратегические наступательные силы. Они включают части и соединения межконтинентальных баллистических ракет (МБР), атомных ракетных подводных лодок (ПЛАРБ) и стратегической авиации. Это так называемая американская стратегическая триада.

Всего в стратегических наступательных силах США по состоянию на 11 октября 1986 года (встреча в Рейкьявике) имелось 2208 носителей ядерного оружия:

- 1018 пусковых установок МБР;

- 672 пусковые установки БРПЛ;

- 518 тяжелых стратегических бомбардировщиков (из них 289 в боевых частях и 229 на складском хранении).

Находящиеся в боевых частях носители могут поднять в одном пуске/вылете свыше 14 000 ядерных боеприпасов мощностью от 50 кт до 10 Мт.

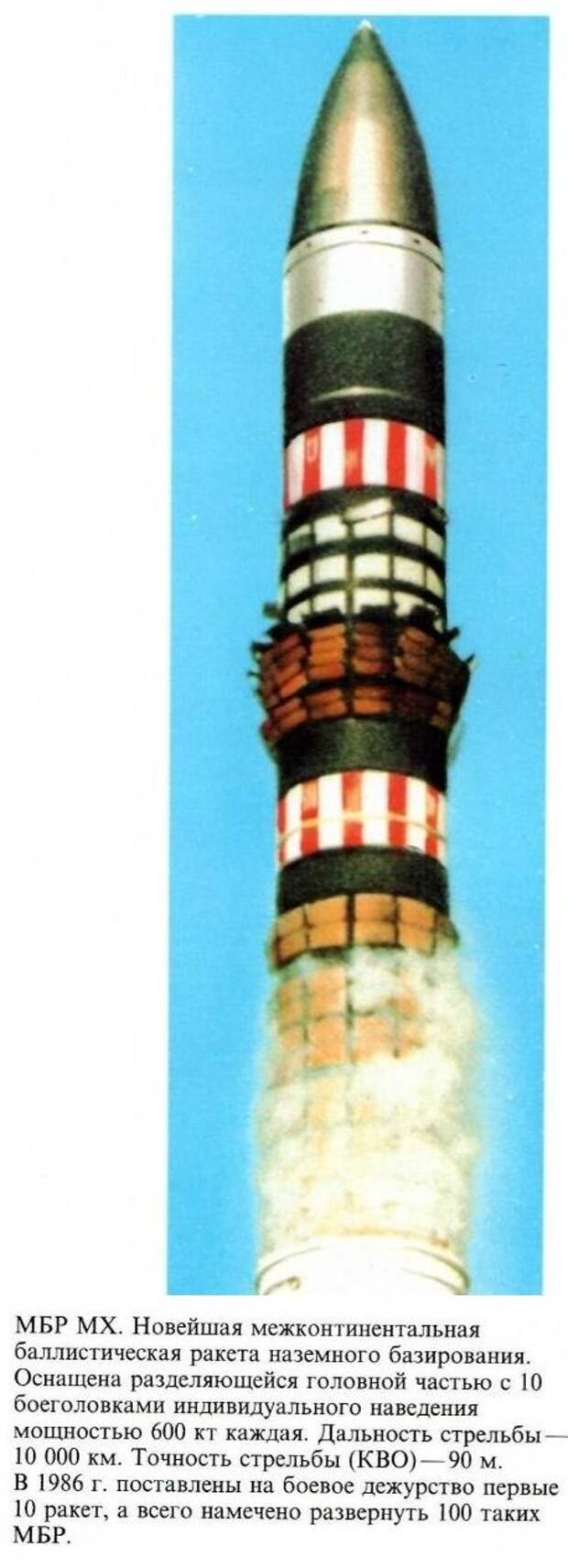

В настоящее время (на 1 января 1987 года) стратегические ракетные силы наземного базирования имеют на вооружении 540 пусковых установок (ПУ) МБР «Минитмен-3», 450 МБР «Минитмен-2», 10 МБР «Титан-2». Кроме того, поставлены на боевое дежурство 10 качественно новых МБР МХ и готовятся к развертыванию еще 40 таких ракет в шахтных пусковых установках. Все наземные МБР США способны поднять в одном пуске 2180 ядерных боеголовок. Более 90% МБР постоянно находятся на боевом дежурстве, в готовности к немедленному применению. Военно-политическое руководство США рассматривает эти силы в качестве средства нанесения первого ядерного удара.

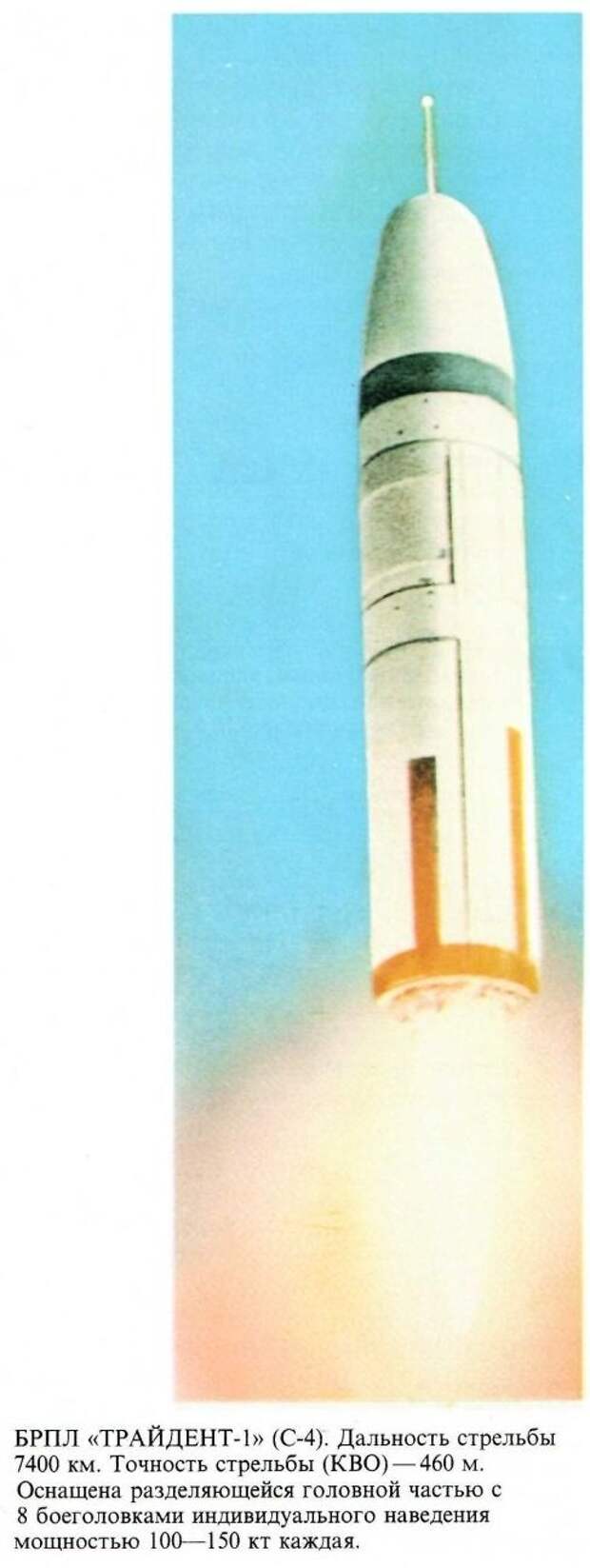

В стратегических ракетных силах морского базирования насчитывается 38 атомных ракетных подводных лодок с баллистическими ракетами «Трайдент-1» (384 ПУ), «Посейдон С-3» (256 ПУ), «Поларис А-3» (32 ПУ), на которых размещено около 50% всех стратегических ядерных боеприпасов. Более половины атомных ракетных подводных лодок постоянно находятся на боевом патрулировании в районах, обеспечивающих возможность нанесения с различных направлений ядерных ударов по объектам, расположенным на территории СССР и других стран социалистического содружества.

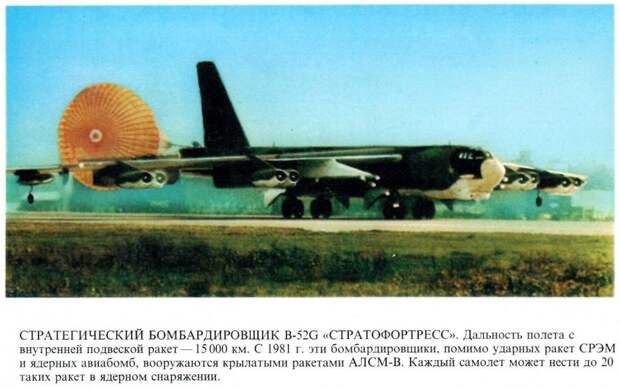

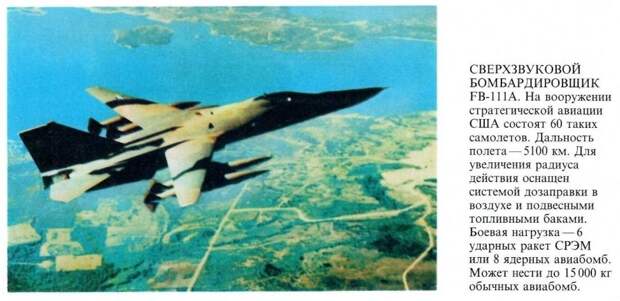

В боевых частях стратегической авиации насчитывается 291 тяжелый бомбардировщик В-52 и В-1В. вооруженные современными ядерными боеприпасами (авиабомбы, управляемые ракеты СРЭМ, крылатые ракеты воздушного базирования АЛСМ-В). Кроме того, имеется 60 средних бомбардировщиков FB-111А, специально предназначенных для действий на Европейском континенте. Наряду с основным предназначением - нанесение ядерных ударов американское руководство возлагает на стратегическую авиацию и другие задачи. Она используется как одно из важнейших средств демонстрации силы в мирное время. С этой целью бомбардировщики В-52 регулярно совершают полеты в районы так называемых «жизненно важных интересов» США на Ближний и Средний Восток, в Западную Европу, на Дальний Восток, в Австралию и другие регионы. Активно отрабатывается применение стратегических бомбардировщиков с обычными боеприпасами для ведения локальных войн.

При оценке стратегического потенциала США необходимо также учитывать размещаемые в ряде западноевропейских стран НАТО баллистические ракеты средней дальности (БРСД) «Першинг-2» и крылатые ракеты наземного базирования, которые хотя и не имеют межконтинентальной дальности полета, но по характеру решаемых задач являются по отношению к СССР, по существу, стратегическим оружием. Эти средства способны поражать объекты на значительной части европейской территории СССР и предназначены для нанесения первого удара.

При оценке стратегического потенциала США необходимо также учитывать размещаемые в ряде западноевропейских стран НАТО баллистические ракеты средней дальности (БРСД) «Першинг-2» и крылатые ракеты наземного базирования, которые хотя и не имеют межконтинентальной дальности полета, но по характеру решаемых задач являются по отношению к СССР, по существу, стратегическим оружием. Эти средства способны поражать объекты на значительной части европейской территории СССР и предназначены для нанесения первого удара.

Планами США и НАТО предусматривается в 1988 году иметь в составе ракетно-ядерных сил в Европе 108 пусковых установок БРСД «Першинг-2» (ФРГ) и 464 крылатые ракеты наземного базирования (в Великобритании - 160, Италии - 112. ФРГ - 96, Бельгии - 48, Нидерландах - 48). Планы эти форсированно осуществляются. На 1 января 1987 года полностью развернуты все 108 ПУ «Першинг-2» и 256 крылатых ракет в ряде стран Западной Европы.

Стратегические оборонительные силы США включают силы и средства сухопутных войск, ВВС и ВМС, оперативно подчиненные коалиционному командованию воздушно-космической обороны (ВКО) Североамериканского континента. Они дополняют потенциал стратегических наступательных сил, непрерывно обеспечивают военно-политическое руководство США и НАТО данными о воздушно-космической обстановке и разведывательной информацией в глобальном масштабе.

В состав стратегических оборонительных сил США входят спутники обнаружения пусков баллистических ракет; радиолокационные и оптические посты сопровождения баллистических ракет, космических объектов и воздушных целей; истребители-перехватчики ПВО; разветвленная сеть наземных и подземных командных пунктов и центров управления. Около 200 объектов ВКО размещается на территории США, Канады, Гренландии, Исландии, других европейских стран НАТО, Южной Кореи, Филиппин, Австралии, Новой Зеландии и других стран. Многие посты наблюдения развернуты в непосредственной близости от границ СССР, а их зоны действия глубоко вклиниваются в воздушное пространство Советского Союза.

Действующие системы воздушно-космической обороны США непрерывно совершенствуются и расширяются. Только в последние годы на территории США развернуты два новых поста предупреждения о ракетно-ядерном ударе, пять постов контроля космического пространства, новые центры управления силами ПВО оперативных районов. Полностью модернизирована система наблюдения за воздушным пространством на континентальной части США и Аляске, перевооружены на новейшие самолеты F-15 многие части истребительной авиации ПВО, в интересах стратегических оборонительных сил предусматривается размещение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Е-3А системы АВАКС на территории Канады.

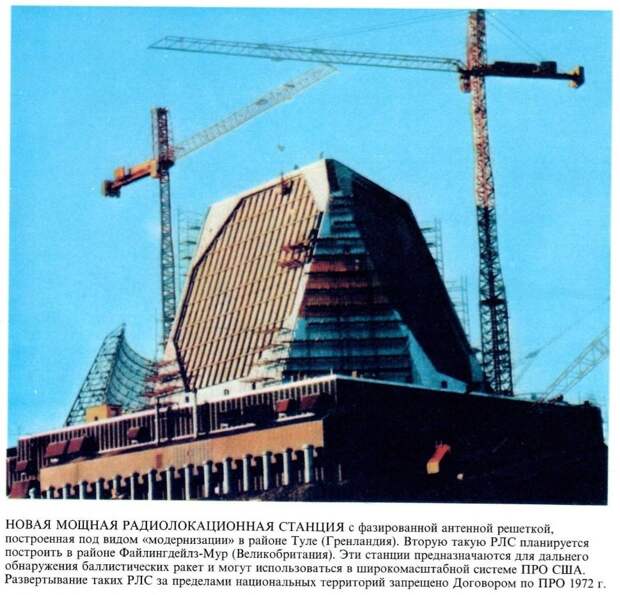

В настоящее время на континентальной части США (в штатах Техас и Джорджия) дополнительно сооружаются новые мощные радиолокационные станции (РЛС) «Пейв Пос», которые могут быть использованы в интересах ПРО территории США, а также загоризонтная РЛС дальнего обнаружения воздушных целей (в штате Мэн). Начато переоснащение радиолокационных постов ПВО в северных районах Канады, продолжается перевооружение истребительной авиации ПВО, планируется строительство еще трех загоризонтных РЛС на территории США и расширение сети контроля воздушной обстановки в Исландии. Крупные организационные и практические мероприятия намечаются в области гражданской обороны. Прямым нарушением Договора по ПРО 1972 года является строительство на авиабазе в районе Туле в Гренландии (под видом «модернизации» старых станций) новейшей РЛС с фазированной антенной решеткой. Запланировано также строительство аналогичной станции в районе Файлингдейлз-Мур в Великобритании. Как известно, размещение таких РЛС за пределами национальных территорий Договором по ПРО запрещено.

Прямым нарушением Договора по ПРО 1972 года является строительство на авиабазе в районе Туле в Гренландии (под видом «модернизации» старых станций) новейшей РЛС с фазированной антенной решеткой. Запланировано также строительство аналогичной станции в районе Файлингдейлз-Мур в Великобритании. Как известно, размещение таких РЛС за пределами национальных территорий Договором по ПРО запрещено.

Не ограничиваясь территорией соседних стран, США наращивают количество объектов ВКО в различных удаленных районах земного шара. На о. Диего-Гарсия в Индийском океане завершается строительство нового поста контроля космического пространства, еще два таких поста планируется развернуть в Португалии и на Марианских островах в Тихом океане. Кроме того, по американской технологии на территории Японии планируется построить загоризонтную РЛС, предназначенную для наблюдения за районами советского Дальнего Востока.

В целом развертывание американских средств контроля воздушно-космического пространства носит глобальный характер и в будущем может быть использовано как в интересах ПРО, так и для обеспечения боевого применения ударных космических средств.

Силы общего назначения

К силам общего назначения относятся сухопутные войска, тактическая авиация ВВС и военно-морские силы (без атомных ракетных подводных лодок). Они являются главным компонентом вооруженных сил США, предназначенным для ведения военных действий на заморских территориях, и призваны обеспечивать в мирное время глобальные политические интересы Соединенных Штатов. По оценке комитета начальников штабов, развернутые во всем мире обычные силы США являют собой весьма красноречивое свидетельство готовности Соединенных Штатов осуществлять американскую политику устрашения.

Силы общего назначения предназначены в мирное время для демонстрации военной мощи, участия в вооруженных конфликтах «низкой интенсивности» и подавления национально-освободительных движений, а в военное - для проведения самостоятельно и совместно с войсками союзников США воздушно-наземных и морских операций на сухопутных и океанских ТВД.

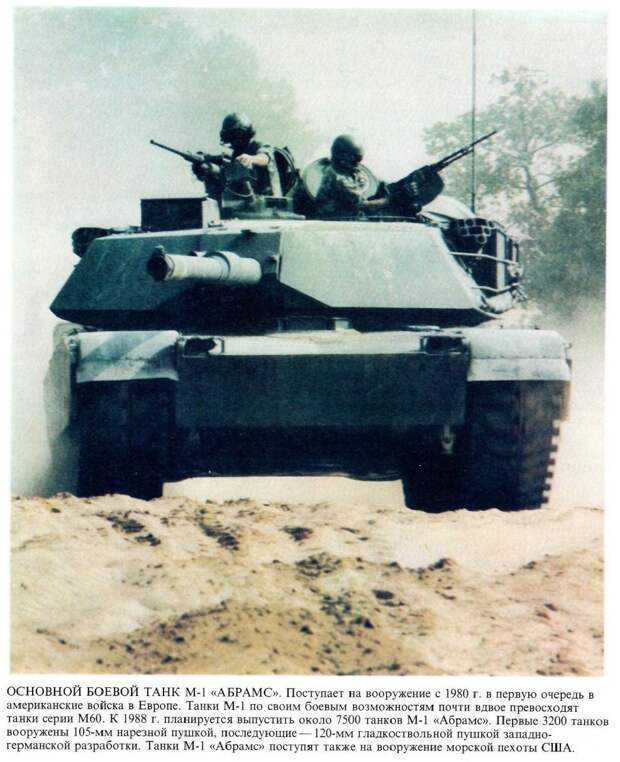

Сухопутные войска составляют основу сил общего назначения США. Как подчеркивается в американском полевом уставе FM 100-1, «способность сухопутных войск применять силу, утверждать и удерживать господство на суше позволяет высшему военно-политическому руководству гибко использовать различные варианты политических и военных акций». Они располагают и продолжают оснащаться современными, прежде всего высокоточными, наступательными системами оружия и военной техники. Сухопутные войска США, с учетом резервных запасов на военное время, имеют:

- около 300 пусковых установок баллистических ракет, включая 150 новейших «Першинг-2»;

- более 14000 танков, из них 4700 современных М-1 и М-1А1 «Абрамс»;

- около 24000 высокоманевренных боевых машин пехоты и бронетранспортеров;

- до 17 000 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 4350 гаубиц атомной артиллерии;

- более 330 пусковых установок реактивных систем залпового огня с 12 ракетами на каждой;

- 17000 пусковых установок противотанковых управляемых ракет (ПТУР);

- свыше 5000 зенитно-ракетных комплексов различного назначения;

- около 10000 самолетов и вертолетов армейской авиации, в том числе более 1000, оснащенных пусковыми установками ПТУР.

Тактическая авиация ВВС США имеет свыше 9100 самолетов различных типов.

ВМС США насчитывают:

- около 1000 кораблей и судов (с учетом резерва), из них более 450 кораблей основных классов, в том числе 106 многоцелевых атомных подводных лодок;

- 20 авианосцев, включая 16 многоцелевых (5 атомных);

- 5 авианесущих кораблей и 320 других кораблей;

- свыше 5000 самолетов и вертолетов, в том числе 2650 боевых.

Кроме того, в морской пехоте США насчитывается более 700 танков, свыше 900 орудий полевой артиллерии и минометов, включая около 400 гаубиц атомной артиллерии.

В соответствии с требованиями концепции «передового базирования» основные группировки сил общего назначения уже в мирное время развернуты и содержатся вне пределов территории Соединенных Штатов Америки, на вероятных театрах военных действий. Наиболее мощная группировка сил общего назначения США размещена в Европе. Она насчитывает более 355 000 человек личного состава, оснащена самым современным наступательным оружием и военной техникой, обладает высокой огневой мощью и вместе с войсками ФРГ является главной ударной силой объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО, нацеленных против СССР и других стран Варшавского Договора. По оценке верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе американского генерала Б. Роджерса, «значимость этой группировки ВС США приравнивается к мускулу в области сердца».

Наиболее мощная группировка сил общего назначения США размещена в Европе. Она насчитывает более 355 000 человек личного состава, оснащена самым современным наступательным оружием и военной техникой, обладает высокой огневой мощью и вместе с войсками ФРГ является главной ударной силой объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО, нацеленных против СССР и других стран Варшавского Договора. По оценке верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе американского генерала Б. Роджерса, «значимость этой группировки ВС США приравнивается к мускулу в области сердца».

В этой группировке на территории Западной Европы находится около 30% личного состава регулярных сухопутных войск США, до 220 пусковых установок баллистических ракет, 5000 танков, 2500 орудий полевой артиллерии и минометов, более 5000 пусковых установок ПТУР. 1200 самолетов и вертолетов армейской авиации, в том числе 330 с ПТУР.

В составе вооруженных сил США в Европе насчитывается более 900 боевых самолетов, из них свыше 400 истребителей- бомбардировщиков F-111, F-4 и F-16 являются средствами средней дальности. Они способны наносить ядерные удары на всю глубину территории европейских социалистических стран и европейской части СССР.

Пентагон планирует значительное усиление развернутой в европейской зоне группировки американских вооруженных сил за счет переброски сил и средств сухопутных войск и тактической авиации с континентальной части США. Для обеспечения быстрого наращивания группировки в Европе складированы запасы тяжелого вооружения для четырех дивизий сухопутных войск. Продолжается создание таких запасов дополнительно еще для двух американских дивизий усиления. Это, по оценке американского командования, позволит в короткие сроки перебросить по воздуху личный состав шести механизированных и бронетанковых дивизий с частями боевого и тылового обеспечения общей численностью до 400 тыс. человек и тем самым резко повысить наступательные возможности существующей здесь группировки. Ведутся работы по складированию в Норвегии оружия, военной техники и предметов снабжения для экспедиционной бригады морской пехоты. Как заявил руководитель Пентагона К. Уайнбергер в докладе конгрессу США «О бюджете на 1988 1989 финансовые годы и о программах в области обороны на 19881992 финансовые годы», «мы будем и дальше дополнять наш потенциал быстрого развертывания, увеличивая запасы заблаговременно размещенного снаряжения за границей».

Для ведения боевых действий в зоне ответственности блока НАТО, прежде всего в европейской зоне, США содержат в Средиземном море и на Атлантике 6-й и 2-й оперативные флоты, насчитывающие в своем составе в общей сложности около 200 боевых кораблей, в том числе 7 многоцелевых авианосцев, до 54 атомных подводных лодок, 900 боевых самолетов, из них около 300 палубных штурмовиков носителей ядерного оружия, способных достигать территории СССР.

Для ведения боевых действий в зоне ответственности блока НАТО, прежде всего в европейской зоне, США содержат в Средиземном море и на Атлантике 6-й и 2-й оперативные флоты, насчитывающие в своем составе в общей сложности около 200 боевых кораблей, в том числе 7 многоцелевых авианосцев, до 54 атомных подводных лодок, 900 боевых самолетов, из них около 300 палубных штурмовиков носителей ядерного оружия, способных достигать территории СССР.

В последние годы эти флоты принимали участие в ряде преступных военных авантюр американского империализма. Корабли 2-го флота наносили удары по Гренаде и осуществляли высадку морского десанта с целью захвата этой суверенной страны. Боевые самолеты авианосцев 6-го флота наносили ракетно-бомбовые удары по Ливии.

Для сил общего назначения в Западной Европе размещено свыше 7000 ядерных боеприпасов. Кроме того, в распоряжение главнокомандующего вооруженными силами США в Европе выделено несколько сот ядерных боеголовок стратегических ракет подводных лодок.

В настоящее время часть ядерных боеприпасов, которые либо сами устарели, либо для которых устарели и списаны носители, заменяется новыми боезарядами. Хотя в результате замены общее количество американских ядерных боеприпасов в Европе не увеличится, их поражающие возможности существенно возрастут.

Вторая по значимости группировка сил общего назначения развернута в зоне Тихого океана. Она насчитывает 500 000 человек личного состава, около 180 боевых кораблей, свыше 1100 боевых самолетов.

Значительная часть этой группировки находится в западной части Тихого океана, в том числе в Южной Корее и Японии, то есть в непосредственной близости от советского Дальнего Востока. Наиболее важная роль отводится военно-морским силам, прежде всего соединениям 7-го оперативного флота, который Пентагон планирует в ближайшее время значительно увеличить, а в особых условиях усилить за счет 3-го оперативного флота, действующего в восточной части Тихого океана.

Крупная группировка военно-морских сил Соединенных Штатов развернута в Индийском океане. Основу ее составляет одна авианосная группа (до 15 боевых кораблей) из состава 6-го и 7-го оперативных флотов. На авианосце базируется до 90 боевых самолетов, в том числе 40 палубных штурмовиков - носителей ядерного оружия. Усиление этой группировки планируется главным образом за счет переброски в район Ближнего и Среднего Востока интервенционистских сил быстрого развертывания. В целях сокращения сроков наращивания группировки вооруженных сил в зоне Индийского океана на о. Диего-Гарсия постоянно находятся суда-склады с тяжелым вооружением и запасами предметов снабжения для экспедиционной бригады морской пехоты, подразделений сухопутных войск и ВВС на 30 суток боевых действий.

Группировка вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки создана для удержания под контролем США Панамского канала, обеспечения американского военного присутствия и противодействия национально-освободительному движению в этом регионе. По заявлению ее бывшего командующего генерала П. Гормана, «это страж интересов США в Латинской Америке». В этих же целях специально создано региональное военное командование вооруженных сил США в Карибском бассейне, в подчинение которого выделяются силы и средства сухопутных войск, ВВС и ВМС.

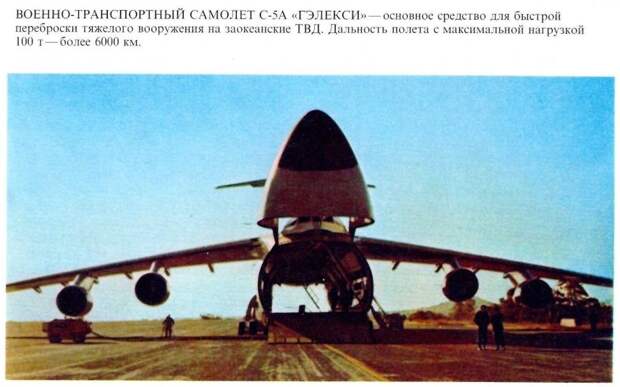

Силы общего назначения на континентальной части США представляют собой стратегический резерв и предназначены главным образом для усиления группировок американских вооруженных сил за рубежом, и прежде всего в Европе. Эти силы в основном входят в командование войск готовности (КВГ), первоочередная задача которого заключается в организации быстрой переброски соединений и частей для ведения боевых действий на заморских ТВД. По оценке комитета начальников штабов, США имеют большие возможности для быстрой переброски этих сил воздушным и морским путем в любые регионы мира.

В целях оказания политического давления, угрозы вооруженного вмешательства в любом районе мира, прежде всего на Ближнем и Среднем Востоке, и усиления непосредственной военной угрозы Советскому Союзус южного направления Соединенные Штаты создали интервенционистские силы быстрого развертывания, оперативно подчиненные объединенному центральному командованию вооруженных сил США. Общая численность сил быстрого развертывания - около 400 000 человек. Основу этих сил составляют четыре-пять высоко-мобильных дивизий (в перспективе шесть) сухопутных войск, несколько отдельных бригад, части специального назначения и материального обеспечения сухопутных войск. Им придаются до 11 авиационных крыльев (свыше 700 боевых самолетов) тактической авиации, 28 стратегических бомбардировщиков, воздушные командные пункты, самолеты- заправщики, самолеты-разведчики и самолеты системы АВАКС из состава ВВС; три авианосные ударные группы, одна корабельная группа, пять эскадрилий базовой патрульной авиации, одна экспедиционная дивизия и экспедиционная бригада морской пехоты от ВМС. По заявлению представителей Пентагона, численность и боевой состав сил быстрого развертывания могут быть увеличены за счет дополнительного включения в их состав двух экспедиционных бригад морской пехоты, авиационных частей тактической авиации, сил и средств боевого и тылового обеспечения.

По заявлению представителей Пентагона, численность и боевой состав сил быстрого развертывания могут быть увеличены за счет дополнительного включения в их состав двух экспедиционных бригад морской пехоты, авиационных частей тактической авиации, сил и средств боевого и тылового обеспечения.

Таким образом, в дополнение к группировкам, развернутым США на западе и востоке, созданы силы вторжения для действий на юге.

Глобальная система управления вооруженными силами США

Для обеспечения руководства развернутыми по всему миру группировками вооруженных сил в США создана глобальная система управления. Она включает около 130 высших государственных и военных органов, в том числе: аппарат президента как верховного главнокомандующего; совет национальной безопасности (СНБ); комитет начальников штабов (КНШ); стратегическое авиационное командование (САК); органы управления объединенных командований в стратегических зонах (Европейской, Атлантической, Тихоокеанской, Центральной и Южной Америки); объединенное центральное командование; объединенное космическое командование; командования сухопутных войск, военно- воздушных и военно-морских сил, ЦРУ и др. В нее также входят многочисленные основные и запасные командные центры, защищенные в противоатомном отношении, воздушные и наземные мобильные командные пункты, а также основные и резервные системы управления и связи, обеспечивающие их деятельность.

На всех командных центрах установлено круглосуточное дежурство. В воздухе постоянно находится один из воздушных командных пунктов САК. В военных приготовлениях Пентагона особое место отводится созданию и совершенствованию систем управления и связи военного времени, в первую очередь их мобильных (космических, воздушных и наземных) компонентов, способных выжить и эффективно функционировать даже в условиях ядерной войны.

В глобальной системе управления вооруженными силами США широко используются автоматизированные системы управления и связи. В период кризисных ситуаций и в военное время с командных центров и воздушных командных пунктов КНШ приказы на применение стратегических наступательных сил могут доводиться непосредственно до пунктов управления пуском МБР, экипажей стратегических бомбардировщиков, находящихся в воздухе, и атомных ракетных подводных лодок, выполняющих боевое патрулирование в море.

В целом созданная в США глобальная система управления вооруженными силами уже в мирное время поддерживается в режиме постоянной готовности к обеспечению непрерывного управления группировками войск и сил флота в современной войне как без применения, так и с применением ядерного оружия.

Разветвленная сеть военных баз

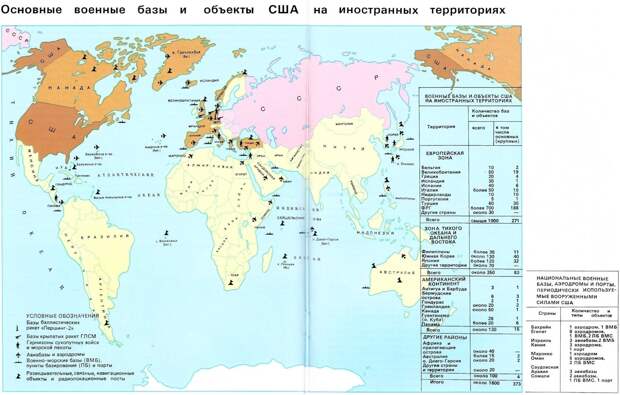

Для проведения военно-силовой политики неоглобализма Соединенные Штаты создали разветвленную сет военных баз и объектов во всех стратегически важных районах мира. Крупные авиационные и военно-морские базы, гарнизоны сухопутных войск и морской пехоты, базы ракет средней дальности «Першинг-2» и крылатых ракет наземного базирования ГЛСМ. позиции оперативно-тактических и зенитных ракет- эти и другие американские военные базы, развернутые на территории многих государств, призваны обеспечить постоянное присутствие там крупных группировок вооруженных сил США уже в мирное время, их наращивание в чрезвычайной обстановке и заблаговременную подготов- кук ведению боевых действий против стран социалистического содружества, и в первую очередь против СССР, а также проведение военных акций против народов освободившихся стран.

В настоящее время Соединенные Штаты на территории 34 государств и их владений имеют почти 1600 военных баз и объектов, на которых размещено свыше 500 тыс. американских военнослужащих.

Военные базы на территориях этих государств широко используются Соединенными Штатами для прямого давления на правительства этих стран с целью удержания их в русле проамериканской политики, угрозы силой прогрессивным и оказания всесторонней помощи реакционным режимам в регионе.

Военные объекты США на чужих территориях - это склады ядерного и химического оружия, боеприпасов и предметов снабжения войск, посты наблюдения за воздушным и космическим пространством, береговые станции гидроакустического обнаружения подводных лодок, центры радио- и радиотехнической разведки, узлы и пункты связи, навигации и управления военными космическими средствами, другие элементы инфраструктуры, обеспечивающие деятельность группировок вооруженных сил США. Наибольшее число американских военных баз и объектов расположено в непосредственной близости от границ стран социалистического содружества, в том числе Советского Союза. Только в странах Западной Европы американцы разместили более 270 крупных военных баз и объектов. Пентагон рассматривает эти страны в качестве ядерных заложников в своих геге- монистских планах и как трамплин для развязывания войны против стран Варшавского Договора, а также для проведения акций в рамках политики государственного терроризма в отношении других государств. Количество таких объектов в Западной Европе постоянно увеличивается. Полным ходом продолжается строительство баз в Великобритании, ФРГ, Бельгии, Нидерландах, Италии для размещения новых систем доставки ядерного оружия первого удара, направленного против СССР. Расширяются возможности объектов по приему из США крупных контингентов войск. Ведется сооружение складов, обеспечивающих накапливание оружия, военной техники, материальных средств. На строительство новых военных баз и объектов США ежегодно выделяют свыше 500 млн. долларов. Одновременно Пентагон предусматривает приблизить пункты дислокации американских войск, размещенных в Европе, к границам стран Варшавского Договора.

Наибольшее число американских военных баз и объектов расположено в непосредственной близости от границ стран социалистического содружества, в том числе Советского Союза. Только в странах Западной Европы американцы разместили более 270 крупных военных баз и объектов. Пентагон рассматривает эти страны в качестве ядерных заложников в своих геге- монистских планах и как трамплин для развязывания войны против стран Варшавского Договора, а также для проведения акций в рамках политики государственного терроризма в отношении других государств. Количество таких объектов в Западной Европе постоянно увеличивается. Полным ходом продолжается строительство баз в Великобритании, ФРГ, Бельгии, Нидерландах, Италии для размещения новых систем доставки ядерного оружия первого удара, направленного против СССР. Расширяются возможности объектов по приему из США крупных контингентов войск. Ведется сооружение складов, обеспечивающих накапливание оружия, военной техники, материальных средств. На строительство новых военных баз и объектов США ежегодно выделяют свыше 500 млн. долларов. Одновременно Пентагон предусматривает приблизить пункты дислокации американских войск, размещенных в Европе, к границам стран Варшавского Договора.

Важное место в военных приготовлениях Пентагона отводится южному флангу НАТО -территории Турции, где размещены 60 американских военных объектов. Территорию этой страны военное ведомство США рассматривает как плацдарм для ведения военных действий против Советского Союза и социалистических стран Балканского полуострова и в качестве перевалочной базы при перебросках сил быстрого развертывания на Ближний и Средний Восток.