Продолжаем путешествие...

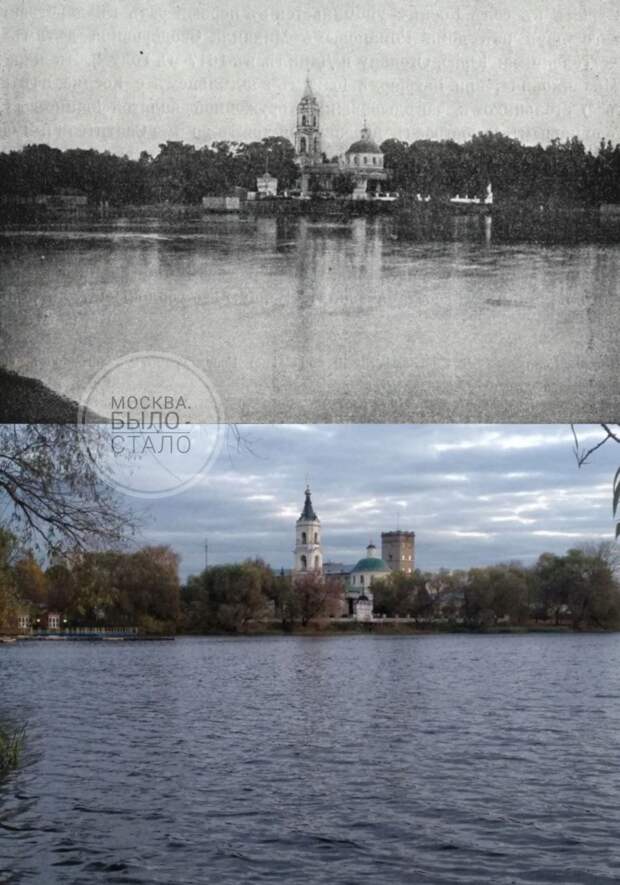

Чёрно-белая фотография сделана примерно в 1903 году. Это старинное село Косино. Белое озеро и Никольский храм на том берегу. Нижний снимок на том же месте — около 110 лет спустя. Бывшее село Косино с 1985 года стало микрорайоном Москвы.

Косино известно прежде всего своими озёрами: Святым, Белым и Чёрным.

Два последних в 1950 году были соединены каналом, из-за чего уровень воды в Белом повысился.Когда-то на Белом озере молодой царь Пётр Алексеевич поставил судоверфь, где были построены первые суда его Потешного флота. Знаменитый ботик «Святой Николай» — дедушка русского флота — также плавал по Белому. Раз в год — в мае — на воду озера спускают копию ботика. Редкая фотография. Укладка трамвайных путей на Сретенке. Примерно 1912 год. Фотограф Александр Александрович Губарев стоял на перекрёстке с Даевым переулком. Совсем скоро Сретенка будет заасфальтирована. На чёрно-белом снимке ещё видна каменная мостовая.

Редкая фотография. Укладка трамвайных путей на Сретенке. Примерно 1912 год. Фотограф Александр Александрович Губарев стоял на перекрёстке с Даевым переулком. Совсем скоро Сретенка будет заасфальтирована. На чёрно-белом снимке ещё видна каменная мостовая.

Зелёное четырёхэтажное здание справа было снесено в начале 1990-х и выстроено заново, повторяя отчасти старинный фасад. Теперь там Московский институт управления.

Вдали слева виден шпиль храма Троицы Живоначальной, что в Листах. Он был изуродован в 1930-е, добит при Хрущёве и заново отстроен советскими реставраторами в 1980-е годы.

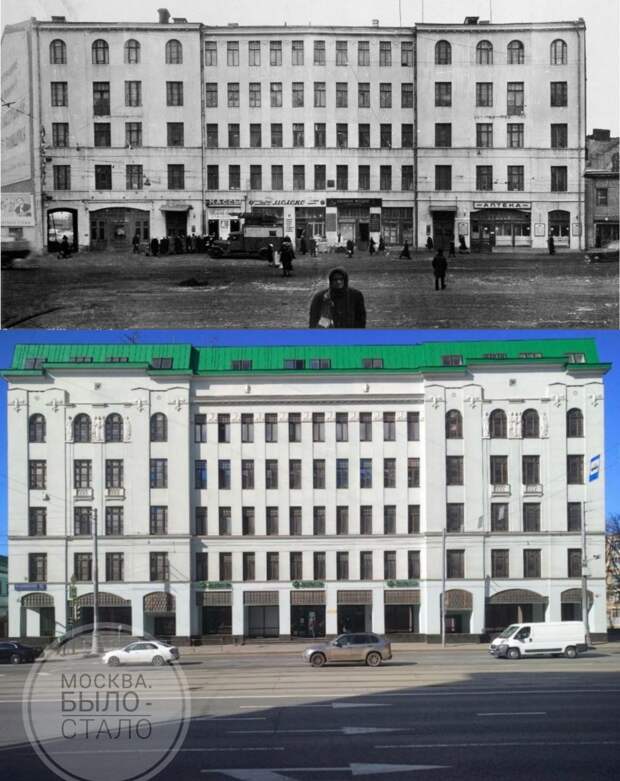

Без Сухаревой башни улица кажется совсем другой. В апреле — июне этого года ровно 90 лет, как башня была уничтожена. Это Большая Лубянка на углу с Варсонофьевским переулком. Дом Страхового общества «Якорь». Его построил (точнее перестроил на основе старого дома) архитектор Август Егорович Вебер в 1878 году. В 1918 году именно в этом доме разместилась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Здесь же находился рабочий кабинет руководителя ВЧК товарища Феликса Дзержинского.

Это Большая Лубянка на углу с Варсонофьевским переулком. Дом Страхового общества «Якорь». Его построил (точнее перестроил на основе старого дома) архитектор Август Егорович Вебер в 1878 году. В 1918 году именно в этом доме разместилась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Здесь же находился рабочий кабинет руководителя ВЧК товарища Феликса Дзержинского.

За «Якорем» виден большой дом известной семьи Трындиных. Там располагалось первое в России производство оптических, физических и медицинских инструментов. В 1904 году в здании даже открылась своя обсерватория.

Если присмотреться, на дальнем плане старинного кадра можно увидеть колокольню Сретенского монастыря. Она была снесена в конце 1920-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Рождественка. 1901 год. Гостиница «Берлин». Построена в 1890-е по проекту Иллариона Александровича Иванова-Шица. В основе лежит старинный жилой дом XVIII века, принадлежавший некогда князю Андрею Петровичу Оболенскому, попечителю Московского учебного округа. Заказывал перестройку дома предпоследний частный хозяин, купец по 1-й гильдии Александр Никифорович Прибылов. После его кончины гостиница перешла Клавдии Ивановне Прибыловой — вдове.

Рождественка. 1901 год. Гостиница «Берлин». Построена в 1890-е по проекту Иллариона Александровича Иванова-Шица. В основе лежит старинный жилой дом XVIII века, принадлежавший некогда князю Андрею Петровичу Оболенскому, попечителю Московского учебного округа. Заказывал перестройку дома предпоследний частный хозяин, купец по 1-й гильдии Александр Никифорович Прибылов. После его кончины гостиница перешла Клавдии Ивановне Прибыловой — вдове.

С началом Первой мировой войны «Берлин» был переименован. Все немецкие названия срочно менялись на русские или политически нейтральные. Новое имя у гостиницы было странным, но понятным: «Париж-Англия». Как-никак союзники... С советских времён здесь располагается Институт востоковедения Академии наук.

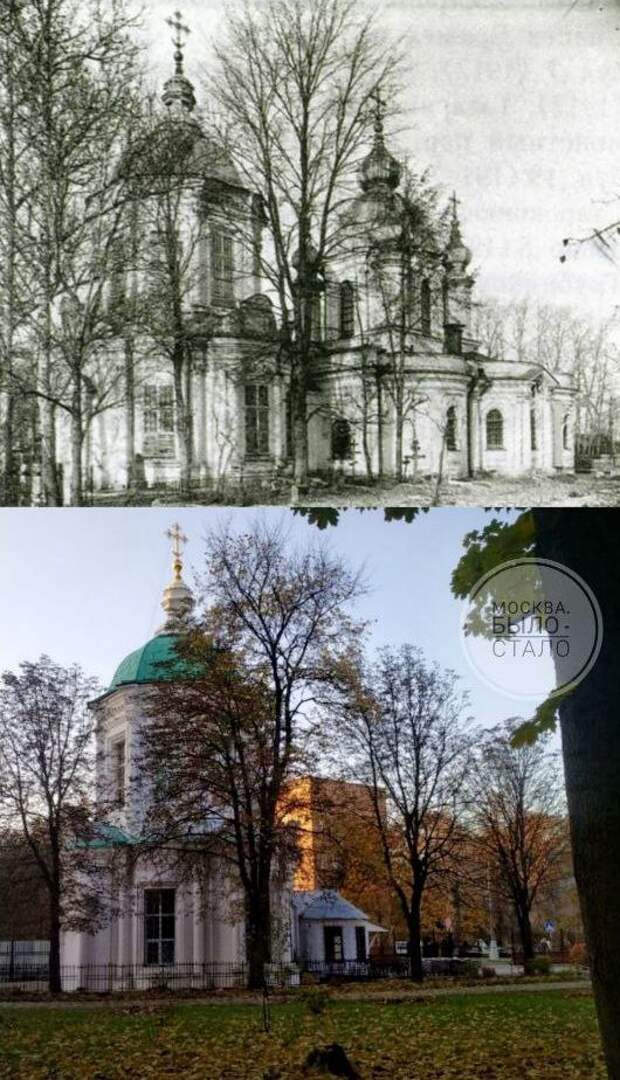

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. 1-й Смоленский переулок. До революции — Николощеповский. Старое народное имя переулка пошло от храма Николая Чудотворца, что на Щепах. Он стоит на втором плане.

1-й Смоленский переулок. До революции — Николощеповский. Старое народное имя переулка пошло от храма Николая Чудотворца, что на Щепах. Он стоит на втором плане.

Название «Щепы» пошло от Государева щепного двора. Здесь в седые времена готовили срубы и дрова для царских хозяйств, от сего и название.

Каменный храм стоял тут уже в 1609 году. Спустя 330 лет, в 1934-м, он был закрыт и до неузнаваемости перестроен в заводской цех. Старый церковный погост был уничтожен, а старинные могильные плиты использовались как стройматериалы. В годы войны здесь выпускались боеприпасы, затем работал цех производственного объединения «Художественная гравюра» — штамповались значки, спортивные медали, кубки, подносы. В наше время храм был фактически воссоздан.

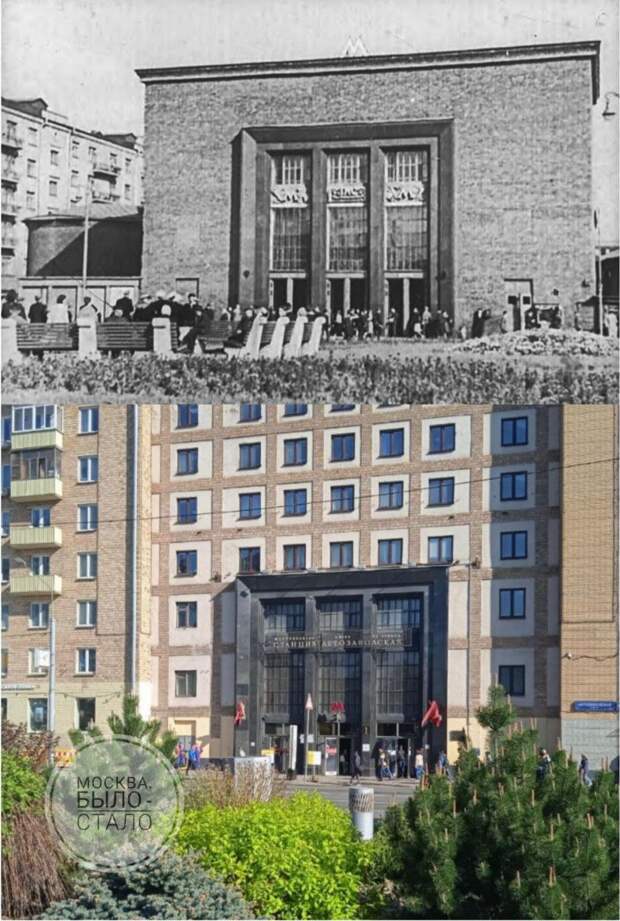

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 107 лет. Южный вестибюль станции метро «Завод имени Сталина». Станция была открыта 1 января 1943 года в составе третьей очереди метрополитена. Проектировал её архитектор Алексей Николаевич Душкин. За работу он получил Сталинскую премию — в те годы высшая премия в стране. 5 июля 1956 года станция была переименована в «Автозаводскую». Незадолго до этого был переименован сам завод. Ему было присвоено имя Лихачёва. Был ЗИС, стал ЗИЛ.

Южный вестибюль станции метро «Завод имени Сталина». Станция была открыта 1 января 1943 года в составе третьей очереди метрополитена. Проектировал её архитектор Алексей Николаевич Душкин. За работу он получил Сталинскую премию — в те годы высшая премия в стране. 5 июля 1956 года станция была переименована в «Автозаводскую». Незадолго до этого был переименован сам завод. Ему было присвоено имя Лихачёва. Был ЗИС, стал ЗИЛ.

Вестибюль в 1961 году был встроен в жилое здание. Обычная практика той поры. В 1992 году станцию планировалось переименовать в «Симоново» или «Симоновскую слободу», однако этого не произошло.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 70 лет. Очень редкий снимок от сада дома Пашкова на храм Христа Спасителя и церковь Святого Николая Чудотворца Стрелецкого. 1 мая 1917 года. Фотографировала Александра Павловна Боткина (дочь Павла Михайловича Третьякова и жена Сергея Сергеевича Боткина). Нижний снимок с той же точки 106 лет спустя.

Очень редкий снимок от сада дома Пашкова на храм Христа Спасителя и церковь Святого Николая Чудотворца Стрелецкого. 1 мая 1917 года. Фотографировала Александра Павловна Боткина (дочь Павла Михайловича Третьякова и жена Сергея Сергеевича Боткина). Нижний снимок с той же точки 106 лет спустя.

Храмы Христа Спасителя и Николы Стрелецкого были снесены в 1930-е годы. ХХС воссоздан, на месте Николы стоит часовня. Взгляд притягивают детская коляска и две фигуры, склонившиеся над ней. Как сложилась их судьба...

upd: На фотографии изображена (справа, склонившись) дочь Александры Павловны, Шурочка Боткина — в скором будущем звезда немого кино 1920-х. Слева Александра Хохлова (1897-1985) жена и муза режиссера Льва Кулешова. В коляске совсем маленький сын Сережа. Локация не случайна. Дом в Ваганьковском переулке (сразу за Пашковым) принадлежал Боткиным Советская Москва. Преображенская улица. 1953 год. Этот дом запомнился москвичам по кинотеатру «Орион», что работал на первом этаже. Вход слева.

Советская Москва. Преображенская улица. 1953 год. Этот дом запомнился москвичам по кинотеатру «Орион», что работал на первом этаже. Вход слева.

Дом был возведён в 1913 году архитектором Капитолием Авраамовичем Дулиным по заказу Александры Куликовой, купеческого звания. Пятиэтажный дом, в 1913 году считался высотным, для таких строений полагался лифт. На чёрно-белом снимке можно увидеть в максимальном приближении вывески: Скупка вещей, МОЛОКО, КАССЫ, АПТЕКА.

У кинотеатра «Орион» до середины 1950-х был летний кинозал и концертная площадка под открытым небом. Летом нужно было пройти в крайнюю левую арку. В 1990-е дом был расселён, началась странная реконструкция. Были снесены межэтажные перекрытия, остались только внешние стены. «Реконструкция» на этом закончилась. Дом в таком виде стоял недолго и постепенно разрушился. На этом месте было выстроено примерно похожее офисное здание.

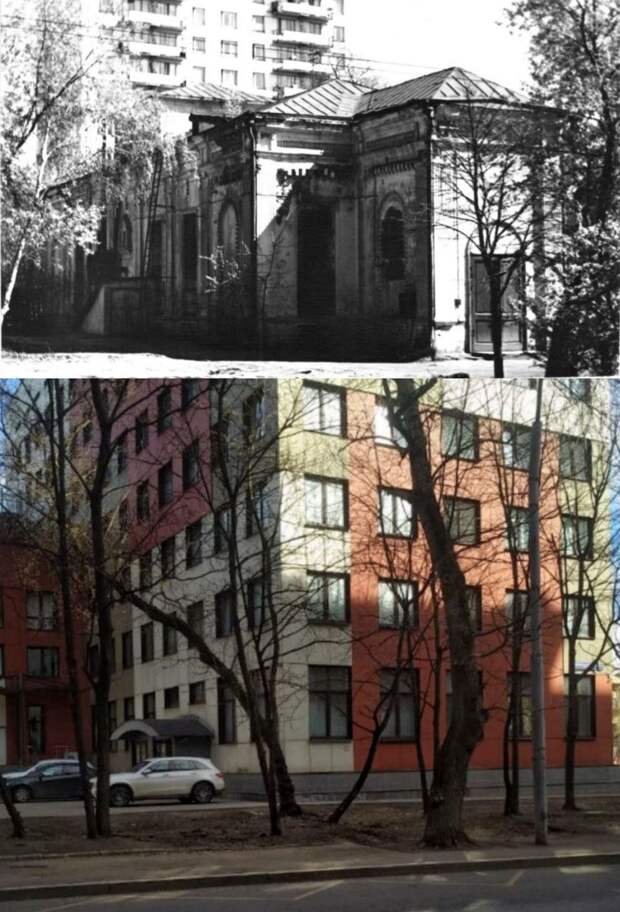

Обе фотографии сделаны с одной точки. Уже мало кто помнит, что на Электрозаводской улице (бывшая Генеральная) ещё 40 лет назад стояла старообрядческая церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм.

Уже мало кто помнит, что на Электрозаводской улице (бывшая Генеральная) ещё 40 лет назад стояла старообрядческая церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм.

В Преображенском издавна селились старообрядцы. Они собирались общинами в своих молельных. Храмы им строить было нельзя — государство запрещало, считало раскольниками. Запрет был снят последним царём Николаем II. К 1914-му старая молельная Введенской общины была перестроена в большой храм. Была возведена колокольня.

В 1929-м (или годом позже) храм был закрыт, а затем стал пионерским клубом. Звонница была разобрана и купола сбиты. В 1978-м, когда храмы, пусть и бывшие, сносили очень редко, была разобрана для строительства здания ПТУ электрозавода. Чёрно-белая фотография сделана незадолго до разрушения. Сейчас на этом месте бизнес-центр.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Покровская улица (теперь Бакунинская) в 1930-е годы. Спустя 90 лет уцелел единственный дом — палаты купца 1-й гильдии Данила Никитича Щербакова. Ему 250 лет. Дом был возведён в начале 1770-х архитектором Петром Бортниковым. Городская легенда гласит, что у Щербакова останавливался на ночь император Павел Петрович. Долгие годы дом принадлежал купцам-братьям Смирновым, на первом этаже у них был дешёвый трактир. В советские годы — снова пивнушка и молочный.

Покровская улица (теперь Бакунинская) в 1930-е годы. Спустя 90 лет уцелел единственный дом — палаты купца 1-й гильдии Данила Никитича Щербакова. Ему 250 лет. Дом был возведён в начале 1770-х архитектором Петром Бортниковым. Городская легенда гласит, что у Щербакова останавливался на ночь император Павел Петрович. Долгие годы дом принадлежал купцам-братьям Смирновым, на первом этаже у них был дешёвый трактир. В советские годы — снова пивнушка и молочный.

В 1986 году палаты Щербакова были приговорены к сносу из-за строительства Третьего транспортного кольца. Дом спасли москвичи. Простые люди выходили на ночные дежурства, писали в инстанции, протестовали. В итоге тогдашний 1-й секретарь Московского горкома КПСС Борис Ельцин поручил изменить трассировку дороги. Дом уцелел, а реставраторы воссоздали предполагаемый первоначальный облик. Власти обещали отдать здание детскому центру, но это обещание осталось невыполненным. Дом пустует.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Перово. Храм Серафима Саровского и церковь Иконы Божией Матери «Знамение» у Перовского парка. До нашего времени дошла только Знаменская. Храм Саровского был снесён.

Перово. Храм Серафима Саровского и церковь Иконы Божией Матери «Знамение» у Перовского парка. До нашего времени дошла только Знаменская. Храм Саровского был снесён.

Знаменская в стиле барокко поставлена между 1700-м и 1710 годом, когда село Перово было собственностью Петра Алексеевича Голицына. Через 150 лет, в 1860-х, у храма появилась колокольня. В 1905 году рядом была пристроена холодная летняя церковь во имя Серафима Саровского. Её архитектор Николай Алексеевич Ченцов. Говорят, Ченцов повторил силуэт и формы Андреевской церкви в Киеве.

В 1930-е годы храмы были закрыты и превращены в цеха Кусковского химзавода. К началу 1960-х Советская власть приняла решение восстановить голицынскую церковь. Храму Саровского не повезло, к моменту реставрации ему было чуть больше полвека; он был разобран как позднейшая и не имеющая исторической ценности постройка.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Кузьминки. Имение Влахернское. Чёрно-белая фотография была опубликована в журнале «Подмосковье» в 1914 году. Подпись гласит: Львы на пристани в имении Голицыных в Кузьминках. От пристани начиналась паромная переправа на другой берег реки Чурилихи к такой же пристани (только без львов). На противоположном берегу белеет красивая классицистская постройка — пропилеи.

Кузьминки. Имение Влахернское. Чёрно-белая фотография была опубликована в журнале «Подмосковье» в 1914 году. Подпись гласит: Львы на пристани в имении Голицыных в Кузьминках. От пристани начиналась паромная переправа на другой берег реки Чурилихи к такой же пристани (только без львов). На противоположном берегу белеет красивая классицистская постройка — пропилеи.

В годы Великой Отечественной войны обветшавшая колоннада была разобрана. Павильон был деревянным. В результате получились дрова для сотрудников института экспериментальной ветеринарии. Остался только каменный фундамент. Планировали восстановить, но не случилось. Пристань жива по сей день.

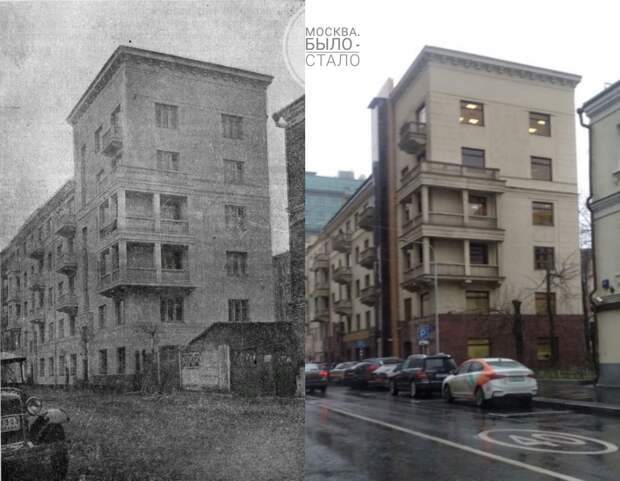

Обе фотографии сделаны с одной точки. Большая Татарская улица. 1934 год. На фото дом РЖСКТ для ударников ведущих предприятий Москвы. РЖСКТ — Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество. Эта форма организации была создана в СССР ровно 100 лет назад. За сравнительно небольшие деньги члены кооператива получали благоустроенное жильё. Но не всем была доступна такая роскошь. Вступить в такой кооператив могли только рабочие и только при определённых условиях.

Большая Татарская улица. 1934 год. На фото дом РЖСКТ для ударников ведущих предприятий Москвы. РЖСКТ — Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество. Эта форма организации была создана в СССР ровно 100 лет назад. За сравнительно небольшие деньги члены кооператива получали благоустроенное жильё. Но не всем была доступна такая роскошь. Вступить в такой кооператив могли только рабочие и только при определённых условиях.

Журнал «Строительство Москвы» назвал архитектуру жилого дома на Большой Татарской «мало удачной». Тем не менее дому 91-й год. Он ещё столько же простоит. Ныне это памятник первому советскому индустриальному строительству.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Петербургское шоссе. Доходный дом купца Ивана Михайловича Юрасова; возведён по проекту архитектора Сергея Флегонтовича Воскресенского в 1880-е годы. По соседству Юрасов построил собственную дачу по проекту того же Воскресенского.

Петербургское шоссе. Доходный дом купца Ивана Михайловича Юрасова; возведён по проекту архитектора Сергея Флегонтовича Воскресенского в 1880-е годы. По соседству Юрасов построил собственную дачу по проекту того же Воскресенского.

На чёрно-белом снимке перед домом толпится народ; судя по рясам священства и отдельно стоящему слева мужчине с крышкой гроба — начинаются похороны.

Дом Юрасова пережил XX век. Только балконы потерял. Нынешний адрес: Ленинградский проспект, 5, с. 1.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. А вы знали, что в 1960-х годах на некоторых станциях метро были установлены видеотелефонные справочные? Перед вам одна такая справочная на станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии.

А вы знали, что в 1960-х годах на некоторых станциях метро были установлены видеотелефонные справочные? Перед вам одна такая справочная на станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии.

Чёрно-белая фотография сделана в 1968 году. Рядом с телевизором висели правила пользования: «Нажмите и отпустите кнопку. При появлении изображения задавайте вопрос». На экране появлялась девушка-оператор с небольшим микрофоном.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более полувека. Здание таможни на Каланчёвской площади. Чёрно-белый кадр в 1934 году сделал фотограф ТАСС Эммануил Евзерихин. На карнизе таможни транспарант с римской цифрой XVII и кумачовая растяжка с цитатой Сталина: «Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка... не отдадим никому».

Здание таможни на Каланчёвской площади. Чёрно-белый кадр в 1934 году сделал фотограф ТАСС Эммануил Евзерихин. На карнизе таможни транспарант с римской цифрой XVII и кумачовая растяжка с цитатой Сталина: «Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка... не отдадим никому».

В начале 1934 года в Москве проходил XVII съезд компартии. Одной из главных тем было строительство метро. Здание таможни украшено огромным транспарантом, на котором изображены строящийся перегон Комсомольская — Красносельская — Сокольники и фотографии ударников метростроя. Над ними вознеслись портреты Сталина и Лазаря Кагановича, который тогда был партийным руководителем Москвы.

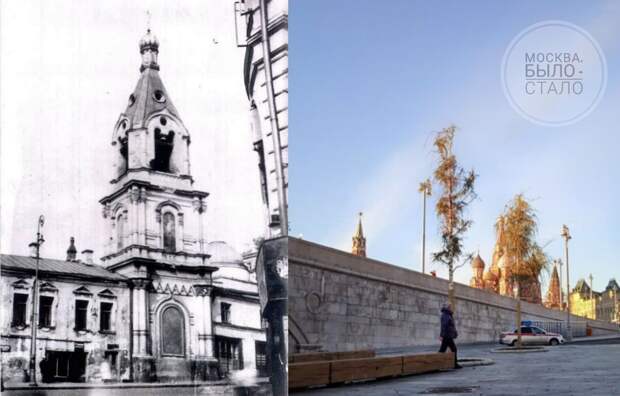

Обе фотографии сделаны с одной точки. Колокольня храма Николая Чудотворца Москворецкого. Храм и звонница стояли на Москворецкой улице, ныне практически исчезнувшей. На современной фотографии эстакада Большого Москворецкого моста.

Колокольня храма Николая Чудотворца Москворецкого. Храм и звонница стояли на Москворецкой улице, ныне практически исчезнувшей. На современной фотографии эстакада Большого Москворецкого моста.

В начале 1930-х годов трассировка нового моста была прочерчена ровно по Васильевской площади. В результате вся застройка, как на самой площади, так и на Москворецкой улице, вплоть до Покровского собора, была снесена.

Каменный Никольский храм появился на этом месте в 1650-х годах. С тех пор перестраивался не единожды. В последний раз — в 1830-х годах. В 1857 году поставлена колокольня. Храм был закрыт в 1929-м. На чёрно-белом кадре видно, что проём верхнего яруса растёсан — уже снят большой колокол на переплавку. Через несколько лет Никола будет снесён из-за строительства моста.

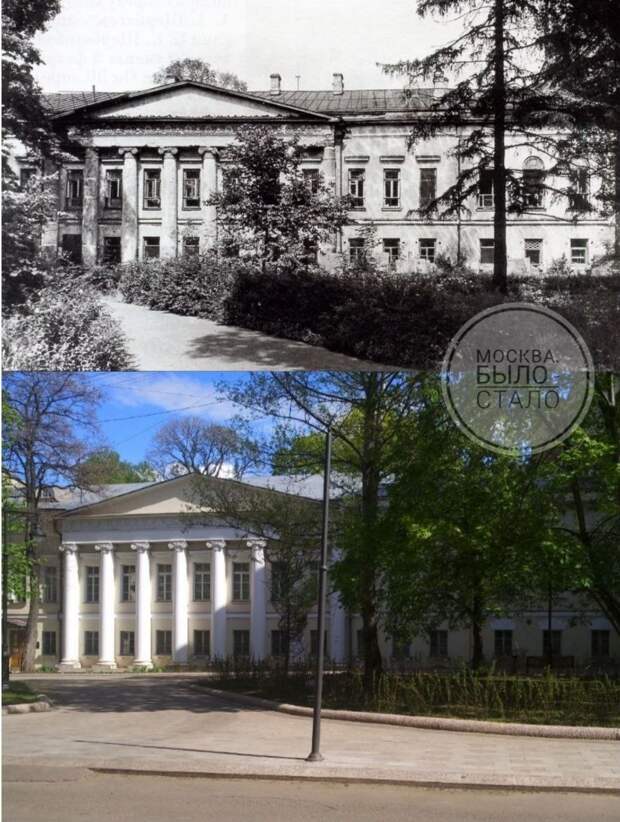

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 90 лет. Один из сохранившихся уголков старинной Москвы. Бывший дом гражданского губернатора Москвы Николая Андреевича Небольсина. Ныне здесь Филатовская детская больница. Корпус №3.

Один из сохранившихся уголков старинной Москвы. Бывший дом гражданского губернатора Москвы Николая Андреевича Небольсина. Ныне здесь Филатовская детская больница. Корпус №3.

Дом находится во дворе на Садовой-Кудринской. Возведён в 1780-е. Предполагают, что в его основе лежат каменные палаты. Изначально дом принадлежал Гагариным, после Небольсину. Он заказал перестройку здания архитектору Осипу Ивановичу Бове. С 1848 года дом во владении Андрея Фёдоровича Ростопчина. Здесь находилась его картинная галерея. Хозяин разрешил бесплатное посещение.

Софийская детская больница была здесь в 1885 году, когда дом принадлежал Щербатовым. Князь Александр Алексеевич Щербатов подарил дом. Больница была названа в честь его матери Софьи Степановны. В больнице было 100 кроватей. Дети бедных — бесплатно. Теперь это городская детская клиническая больница №13 имени Филатова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Дом культуры «Строитель» на Измайловской площади. Открыт летом 1951 года. Здание проектировал главный архитектор Первомайского района Георгий Яковлевич Чалтыкьян. Заказчиком ДК выступало Министерство нефтяной промышленности СССР. Рядом строился городок нефтяников, а в справочниках ДК указан как киноклуб или даже кинотеатр Сталинского района. За ДК стоял деревянный дом — Сталинская школа бывшего села Измайлово.

Дом культуры «Строитель» на Измайловской площади. Открыт летом 1951 года. Здание проектировал главный архитектор Первомайского района Георгий Яковлевич Чалтыкьян. Заказчиком ДК выступало Министерство нефтяной промышленности СССР. Рядом строился городок нефтяников, а в справочниках ДК указан как киноклуб или даже кинотеатр Сталинского района. За ДК стоял деревянный дом — Сталинская школа бывшего села Измайлово.

В 1990-е в ДК работал видеосалон. В середине 1990-х — довольно известный в узких кругах клуб «Не бей копытом». Ныне «Строитель» в аварийном состоянии и потому закрыт. В 2020 году ДК был выкуплен мэрией. Власти Москвы обещали сделать ремонт и заново открыть «Строитель». Но пока этого не произошло.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Редкая фотография 1933 года. На углу Воздвиженки и Моховой стоит вышка шахты метростроя №8. Потом здесь появился наземный временный вестибюль двух станций: «Улица Коминтерна» (ныне «Александровский сад») и собственно «Библиотека имени Ленина». На втором плане — бывшая гостиница «Петергоф», тогда здание называлось 4-й Дом Советов. Присмотритесь, и увидите, что у дома был мансардный этаж, ныне разобранный.

Редкая фотография 1933 года. На углу Воздвиженки и Моховой стоит вышка шахты метростроя №8. Потом здесь появился наземный временный вестибюль двух станций: «Улица Коминтерна» (ныне «Александровский сад») и собственно «Библиотека имени Ленина». На втором плане — бывшая гостиница «Петергоф», тогда здание называлось 4-й Дом Советов. Присмотритесь, и увидите, что у дома был мансардный этаж, ныне разобранный.

С открытием встроенного в корпус библиотеки вестибюля в сентябре 1946 года временный вестибюль был снесён. На этом месте сейчас подземный переход между двумя станциями.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Одно и то же место на Петербургском шоссе (ныне Ленинградский проспект). На старинном кадре дом владельца ресторана «Яр» Алексея Акимовича Судакова. Проектировал Адольф Эрнестович Эрихсон. Говорят, что архитектор для себя дом строил, но продал Судакову. Эрихсон также проектировал «Яр» и построил для Судакова доходный дом рядом с рестораном.

Одно и то же место на Петербургском шоссе (ныне Ленинградский проспект). На старинном кадре дом владельца ресторана «Яр» Алексея Акимовича Судакова. Проектировал Адольф Эрнестович Эрихсон. Говорят, что архитектор для себя дом строил, но продал Судакову. Эрихсон также проектировал «Яр» и построил для Судакова доходный дом рядом с рестораном.

Алексей Акимович Судаков был незаурядным человеком. Бывший официант и мойщик посуды, он выбился в люди и стал известен на всю Россию как держатель самых известных ресторанов. В Петербурге Судакову принадлежал легендарный «Медведь». Несмотря на деньги и славу, Алексей Акимович не забывал, кто он и с какого дна поднялся. Разбогатев, он построил несколько школ на родине, в Угличском уезде Ярославской губернии, помогал односельчанам.

Дом Судакова не сохранился — снесли ещё в советские годы. Долгое время на этом месте был сквер с доской почёта Фрунзенского района. Несколько лет назад построена высотка Alcon Tower.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Красивый дом на углу Мясницкой и Малого Харитоньевского переулка вошёл в историю Москвы в связи с именем дворянина Ивана Ивановича Барышникова. В 1790-х он приобрёл участок на углу Урусова переулка (так раньше назывался Малый Харитоньевский) и объединил несколько строений в один дом. Проект разработал великий Матвей Фёдорович Казаков. Строительство было закончено в 1802-м. Дом чудом уцелел в Великом пожаре 1812 года.

Красивый дом на углу Мясницкой и Малого Харитоньевского переулка вошёл в историю Москвы в связи с именем дворянина Ивана Ивановича Барышникова. В 1790-х он приобрёл участок на углу Урусова переулка (так раньше назывался Малый Харитоньевский) и объединил несколько строений в один дом. Проект разработал великий Матвей Фёдорович Казаков. Строительство было закончено в 1802-м. Дом чудом уцелел в Великом пожаре 1812 года.

После войны дом отошёл зятю Барышникова Степану Никитичу Бегичеву. Позже — камергеру Петру Петровичу Бекетову. С 1840-х дом находился в аренде у Чернорабочей, или Мясницкой, городской больницы. Больница для своего времени была большой. Здесь и лечили, и роды принимали. Отдельно стоял большой деревянный сифилисный барак. В 1920-х Чернорабочая была перепрофилирована в городскую больницу хронических больных имени Владимира Короленко, а позже здесь находился институт санитарного просвещения Наркомздрава СССР. Сейчас тут газета «Аргументы и факты». Дом можно посетить с экскурсией.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. В мае 1882 года на Ходынском поле, за Тверской заставой, открылась Московская Всероссийская художественно-промышленная выставка. План выставки сохранился в деталях, так что найти прежнюю точку съёмки оказалось не так трудно.

В мае 1882 года на Ходынском поле, за Тверской заставой, открылась Московская Всероссийская художественно-промышленная выставка. План выставки сохранился в деталях, так что найти прежнюю точку съёмки оказалось не так трудно.

Выставка была настолько большой, что по её территории курсировал небольшой электрический трамвай. На чёрно-белом кадре скульптура «Слава России». За ней начинался один из множества павильонов, посвящённый кустарным промыслам. В описании выставки он назван «Павильоном гончарных изделий А. Гусарева».

В советское время на месте выставки открылся стадион юных пионеров. В 1955 году для стадиона возведено массивное здание в духе советского неоклассицизма. На современной фотографии виден один из боковых портиков стадиона. В 2015 году стадион был снесён. Сохранившиеся фрагменты встроены в жилой комплекс.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 140 лет. Водонапорная башня (или, как говорили раньше, водоёмное здание) станции Черкизово Московской окружной железной дороги. Типовое строение. Например, такая же башня по сей день украшает станцию Угрешская.

Водонапорная башня (или, как говорили раньше, водоёмное здание) станции Черкизово Московской окружной железной дороги. Типовое строение. Например, такая же башня по сей день украшает станцию Угрешская.

Окружная железная дорога прокладывалась в начале 1900-х на некотором отдалении от Москвы, чтобы сократить грузовой транзит. Движение по МОЖД было открыто летом 1908 года — 14 станций, один полустанок. Все постройки МОЖД выполнены в едином стиле. Ими занимался прекрасный русский архитектор Александр Никанорович Померанцев с командой инженеров. Это была одна из современных и благоустроенных железных дорог России. В 1917 году линия МОЖД стала новой границей Москвы.

Башня была снесена во время строительства станции метро «Черкизовская» в 1989 году или 1990-м. Место башни занял особо модный ТЦ «Черкизовский пассаж». В 2021 году было снесено последнее уцелевшее здание станции Черкизово. Оно помешало строителям транзитного вокзала.

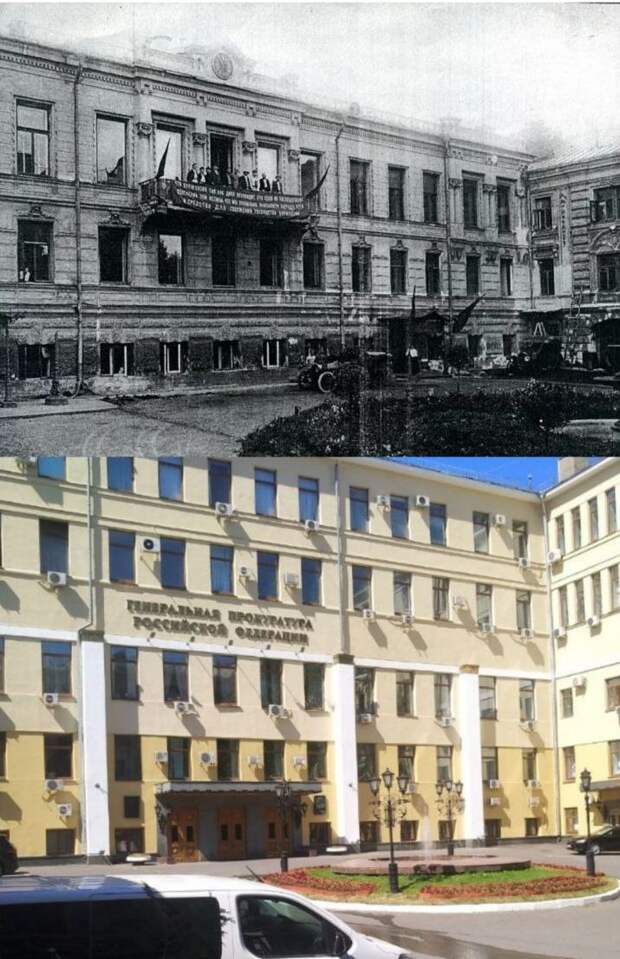

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 115 лет. Было время, когда это жёлтое здание на Большой Дмитровке было одним из самых известных в стране. Здесь с послевоенной поры заседала Генеральная прокуратура СССР, а ныне Генпрокуратура РФ.

Было время, когда это жёлтое здание на Большой Дмитровке было одним из самых известных в стране. Здесь с послевоенной поры заседала Генеральная прокуратура СССР, а ныне Генпрокуратура РФ.

В основе здания лежит возведённый в 1820-х годах дом молдавского князя Александра Маврокордата. После его кончины дом принадлежал московскому генерал-губернатору Дмитрию Владимировичу Голицыну. В 1890-е — перешёл Борису Дмитриевичу Вострякову, представителю двух богатейших московских купеческих фамилий — Хлудовых и Востряковых. В 1904 году Востряков отдал здание Литературно-художественному кружку.

После революции в доме разместился Московский комитет коммунистической партии. На чёрно-белом снимке еле читается большой транспарант, растянутый на балконе: Что буржуазия нас так дико ненавидит, это одно из нагляднейших пояснений той истины, что мы правильно указываем народу пути и средства для свержения господства буржуазии.

В конце 1920-х дом был надстроен двумя этажами, одновременно с этим исчез его богатый декор. Снимки даны чуть в разных масштабах, чтобы вы лучше могли видеть изменения.

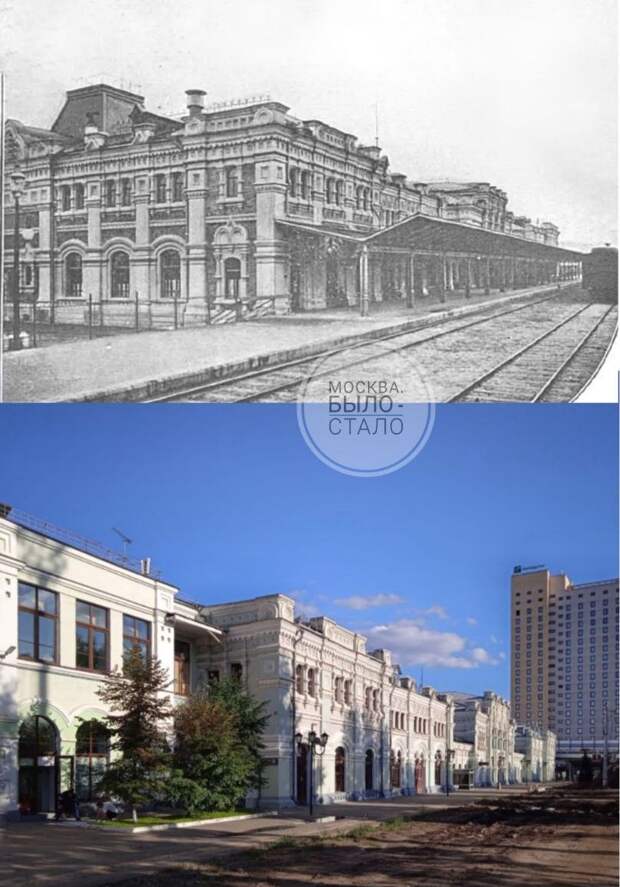

Обе фотографии — с одной точки с разницей 102 года. Пассажирская платформа Виндавского вокзала в 1907 году, спустя шесть лет после открытия. За минувший век Виндавский вокзал сменил несколько имён. Он был Балтийским, Ржевским. Последние 76 лет — Рижский.

Пассажирская платформа Виндавского вокзала в 1907 году, спустя шесть лет после открытия. За минувший век Виндавский вокзал сменил несколько имён. Он был Балтийским, Ржевским. Последние 76 лет — Рижский.

Здание вокзала проектировал академик Станислав Антонович Бржозовский. Сегодня у фасада установлен его бюст. Осуществлял строительство по проекту Бржозовского молодой Юлий Фёдорович Дидерихс.

В сентябре 1901 началось движение по Виндавской железной дороге. Тогда от пассажирской платформы отошёл первый поезд Москва — Виндава. С прошлого года движение здесь временно закрыто. Идёт реконструкция.

Обе фотографии сделаны с одной точки. 1938 год. Вестибюль станции метро «Аэропорт», соединившей центр Москвы с аэродромом на Ходынке. Это была предпоследняя станция второй очереди строительства метрополитена.

1938 год. Вестибюль станции метро «Аэропорт», соединившей центр Москвы с аэродромом на Ходынке. Это была предпоследняя станция второй очереди строительства метрополитена.

Вестибюль «Аэропорта» был частью жилого дома и строился одновременно со станцией. Спроектировали его в 1935 году Борис Соломонович Виленский и Владимир Алексеевич Ершов. На фризе хорошо видна часть надписи: МЕТРО имени Л.М. КАГАНОВИЧА. Фамилию Лазаря Моисеевича сняли уже после 1957 года. Тогда же, в 1950-е, вестибюль был надстроен ещё на два этажа — обычная практика тех лет.

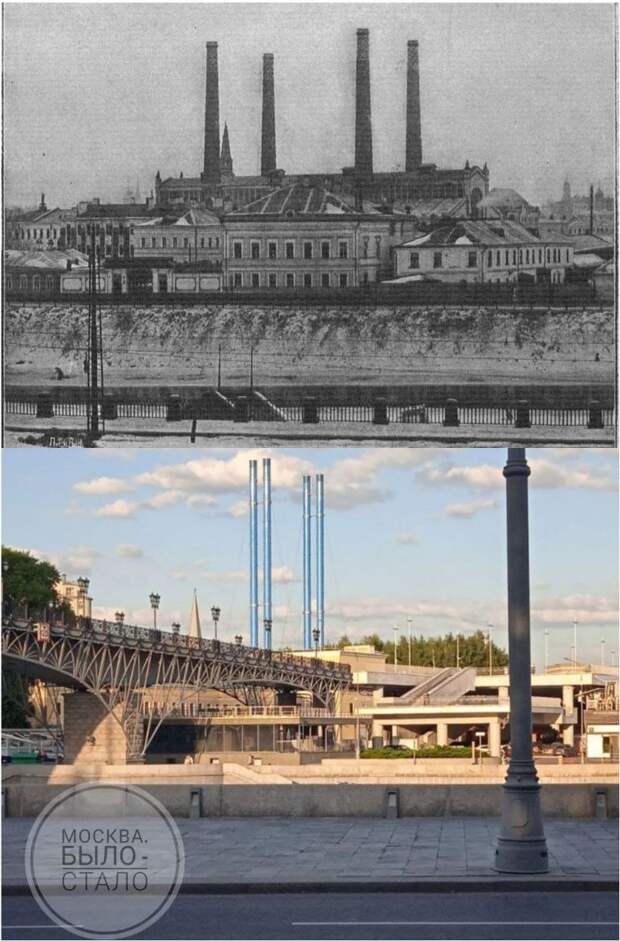

Обе фотографии сделаны с одной точки. Тот случай, когда осталось только место, а всё остальное исчезло или поменялось до неузнаваемости. Это Берсеневская набережная в 1913 году. Нижний снимок — 110 лет спустя.

Тот случай, когда осталось только место, а всё остальное исчезло или поменялось до неузнаваемости. Это Берсеневская набережная в 1913 году. Нижний снимок — 110 лет спустя.

На втором плане ещё высятся трубы трамвайной электростанции (она же ГЭС-2). За трубами виден шпиль храма Косьмы и Дамиана в Кадашах, что стоял на Большой Полянке. Дома на самой набережной, включая водочные склады Смирновых и флигель дома Смирновых, были снесены в наше время, при строительстве Патриаршего моста. Мост был открыт в сентябре 2004 года. Назван Патриаршим в память о патриархе Алексии II.

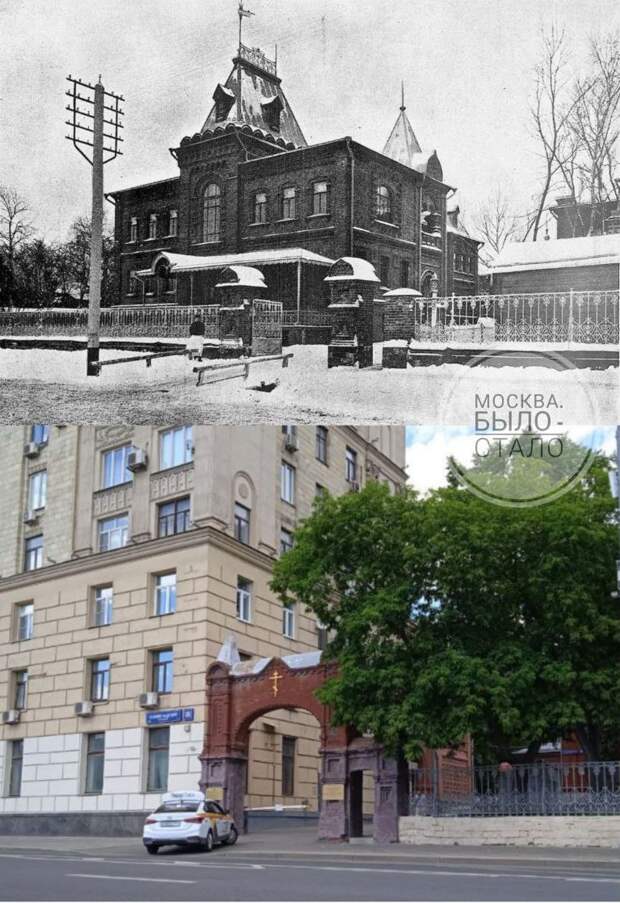

Обе фотографии сделаны с одной точки. От красивого дома, что стоял на Петербургском шоссе, остались только каменные ворота и часть ограды. Они видны на современной фотографии.

От красивого дома, что стоял на Петербургском шоссе, остались только каменные ворота и часть ограды. Они видны на современной фотографии.

Здание возведено в 1901 году по проекту архитектора Ивана Павловича Машкова. Это был новый корпус Черкасской богадельни. Она принадлежала Императорскому человеколюбивому обществу и предназначалась для неизлечимых больных обоего пола. Перед революцией богадельня носила имя Спиридонова. После революции была закрыта и перепрофилирована в Дом матери и ребенка имени Крупской.

В начале 1950-х был возведён многоэтажный жилой дом Генпрокуратуры СССР (№18 по Ленинградскому проспекту). Корпус бывшей богадельни растворился в нём.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Чёрно-белая фотография взята из альбома «Современное хозяйство города Москвы», изданного в 1913 году. Это анатомический театр и домовый храм городской больницы имени Солдатёнкова.

Чёрно-белая фотография взята из альбома «Современное хозяйство города Москвы», изданного в 1913 году. Это анатомический театр и домовый храм городской больницы имени Солдатёнкова.

Коммерции советник Кузьма Терентьевич Солдатёнков завещал гигантскую сумму — два миллиона рублей — на строительство больницы на Ходынском поле. Она была бесплатной и предназначалась для всех: без различия звания, сословий и вероисповедания. Архитектор всех корпусов, включая анатомический театр, — Илларион Александрович Иванов-Шиц.

Больница открылась в декабре 1910 года. Анатомический театр — ровно год спустя. Храм во имя Космы и Дамиана, рассчитанный на 300 прихожан, занимал второй этаж. На нижнем ярусе были две часовни (для заразных и незаразных) и подвал для хранения тел. Это была одна из лучших больниц Москвы. После революции храм был закрыт. Больница имени Солдатёнкова стала 1-й городской клинической больницей имени Боткина. Здание использовалось как патологоанатомическое отделение. Ныне здесь снова домовая церковь.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Мы вспоминали храм Иоакима и Анны, что стоял между Большой Якиманкой и Малой Якиманкой. Собственно, эти две улицы получили своё имя из-за него. Храм был поставлен здесь ещё в XV веке. Сначала деревянный, затем кирпичный. Колокольня возведена в правление Екатерины Великой.

Мы вспоминали храм Иоакима и Анны, что стоял между Большой Якиманкой и Малой Якиманкой. Собственно, эти две улицы получили своё имя из-за него. Храм был поставлен здесь ещё в XV веке. Сначала деревянный, затем кирпичный. Колокольня возведена в правление Екатерины Великой.

Большая Якиманка сильно изменилась в 1969 году, когда власти решили выпрямить историческую улицу и соединить её с Большой Полянкой так называемым Якиманским проездом. Тогда под снос ушли несколько старинных зданий, в том числе храм. Он был закрыт в 1939 году, сильно пострадал, но уцелел. Например, его колокольня была разрушена до первого яруса. Долгие годы в храме размещался кузнечный цех. В ноябре 1969 года церковь была снесена. Сейчас на этом месте газон. Икона святых Иоакима и Анны теперь хранится в соседнем храме Святого Иоанна Воина.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 140 лет. Площадь Маяковского (ныне Триумфальная) 1947 год. Послевоенная Москва. Автомобилей в городе ещё мало; пешеходы гуляют по проезжей части. Через 11 лет, в 1958 году, на площади появилась статуя Маяковского.

Площадь Маяковского (ныне Триумфальная) 1947 год. Послевоенная Москва. Автомобилей в городе ещё мало; пешеходы гуляют по проезжей части. Через 11 лет, в 1958 году, на площади появилась статуя Маяковского.

На втором плане — Концертный зал имени Чайковского. Он был возведён незадолго до войны, в 1940 году, архитектором Дмитрием Николаевичем Чечулиным. Тот взял за основу проект Алексея Викторовича Щусева. Хотя, изначально задумывалось, что здание будет с башней, но от неё отказались. Рядом с концертным залом стоит Театр оперетты; с 1965 года — это Театр сатиры.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 75 лет. Первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года, спустя полтора месяца после капитуляции Германии, на Красной площади. На чёрно-белом снимке участники сводного полка 4-го Украинского фронта позируют на Старой площади, напротив Политехнического музея.

Первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года, спустя полтора месяца после капитуляции Германии, на Красной площади. На чёрно-белом снимке участники сводного полка 4-го Украинского фронта позируют на Старой площади, напротив Политехнического музея.

В центре 38-летний генерал-майор, начальник политуправления фронта Леонид Ильич Брежнев. Судя по отсутствию среди офицеров командующего фронтом Андрея Ивановича Ерёменко, кадр сделан сразу после Парада. Все командующие фронтами остались со Сталиным. Через 20 лет статный генерал-майор будет фактическим руководителем Советского государства.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Автор чёрно-белого снимка Яков Николаевич Халип. Здание кордегардии у Тверской заставы давно снесено. На этом месте теперь проезжая часть и нескончаемый поток автомобилей. Лишь узнаваемый фасад дома купца Николая Михайловича Шерупенкова на втором плане напоминает, что мы в одном и том же месте. Современный кадр дан в несколько ином масштабе, чтобы вы могли оценить перемены.

Здание кордегардии у Тверской заставы давно снесено. На этом месте теперь проезжая часть и нескончаемый поток автомобилей. Лишь узнаваемый фасад дома купца Николая Михайловича Шерупенкова на втором плане напоминает, что мы в одном и том же месте. Современный кадр дан в несколько ином масштабе, чтобы вы могли оценить перемены.

Два типовых домика кордегардии стояли по обе стороны от Триумфальной арки. Гиляровский писал, что там помещались то городские метельщики, то полицейская стража, то почтенные инвалиды... Потом поместилась в одном из домиков городская амбулатория, а в другом — дежурка для фельдшера и служителей. Если увеличить старинный кадр, можно прочесть вывеску: Отделение городской бесплатной лечебницы для приходящих больных

Изначально кордегардии стояли на городских заставах. Имена въезжающих в Москву и выбывающих — под запись.

В 1742-м Москва была окружена земляной насыпью — валом — со рвом. Это была экономическая межа, охранявшая город от контрабанды. Казёнными и таможенными сборами ведала Камер-коллегия, потому вал назывался Камер-Коллежским. С 1800-х вал — административная граница Москвы. У каждого въезда в город — караул и кордегардия. В 1852-м заставы были упразднены, ров засыпан.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Чёрно-белая фотография сделана в 1931 году. Идёт строительство Дворца культуры автозавода имени Сталина. Также он известен как ДК ЗИЛ.

Чёрно-белая фотография сделана в 1931 году. Идёт строительство Дворца культуры автозавода имени Сталина. Также он известен как ДК ЗИЛ.

Возведение началось годом ранее. В январе 1930-го были снесены большинство построек древнего Симонова монастыря, включая храмы и две 300-летние башни — Сторожевую и Тайницкую. Также было уничтожено монастырское кладбище.

Проектировали Дворец братья Леонид и Александр Веснины. Первая очередь сдана в 1933-м. Реализовать замысел полностью не удалось. Например, не был построен большой зрительный зал. Он должен был стоять отдельно от основного здания.

Строительство было завершено в 1937 году. В войну Дворец сильно пострадал от немецких бомб, а послевоенная реконструкция несколько исказила его конструктивистский облик. Тем не менее это выдающийся памятник истории и архитектуры. Зданию почти 100 лет, а выглядит оно как современное.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дровяной склад на площади Серпуховских ворот. Чёрно-белая фотография взята из журнала «Искры» за 1915 год. На втором плане видна часовня иконы «Нечаянная Радость».

Дровяной склад на площади Серпуховских ворот. Чёрно-белая фотография взята из журнала «Искры» за 1915 год. На втором плане видна часовня иконы «Нечаянная Радость».

Дровяные склады в ту пору стояли почти на каждой площади, на каждой большой улице. Паровое отопление было ещё роскошью. Например, торговали углём и дровами на Сретенском бульваре, на Большой Молчановке и т.д. Последние склады были закрыты в 1960-х годах.

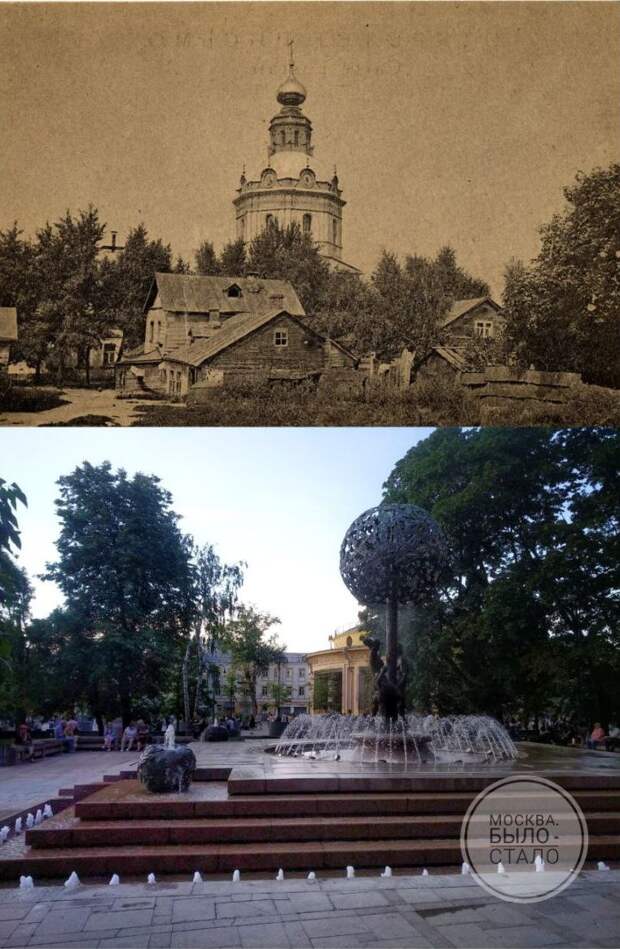

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 109 лет. 90 лет назад был снесён храм, что дал имя Пятницкой улице. Он был построен в 1740-е годы на месте старой изветшавшей церквушки и освящён во имя Святой Великомученицы Параскевы Пятницы. В 1934 году храм и прилегающие к нему деревянные постройки (они хорошо видны на чёрно-белом кадре) были разобраны для организации площади. В 1943 году на месте сгинувшей церкви был открыт вестибюль станции метро «Новокузнецкая». Он выглядывает из-за листвы на современной фотографии. В 2000-е в сквере был установлен фонтан «Адам и Ева».

90 лет назад был снесён храм, что дал имя Пятницкой улице. Он был построен в 1740-е годы на месте старой изветшавшей церквушки и освящён во имя Святой Великомученицы Параскевы Пятницы. В 1934 году храм и прилегающие к нему деревянные постройки (они хорошо видны на чёрно-белом кадре) были разобраны для организации площади. В 1943 году на месте сгинувшей церкви был открыт вестибюль станции метро «Новокузнецкая». Он выглядывает из-за листвы на современной фотографии. В 2000-е в сквере был установлен фонтан «Адам и Ева».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 103 года. Автор чёрно-белого снимка Николай Дмитриевич Виноградов. _______

_______

Предыдущие материалы:

Свежие комментарии