Продолжаем путешествие...

________

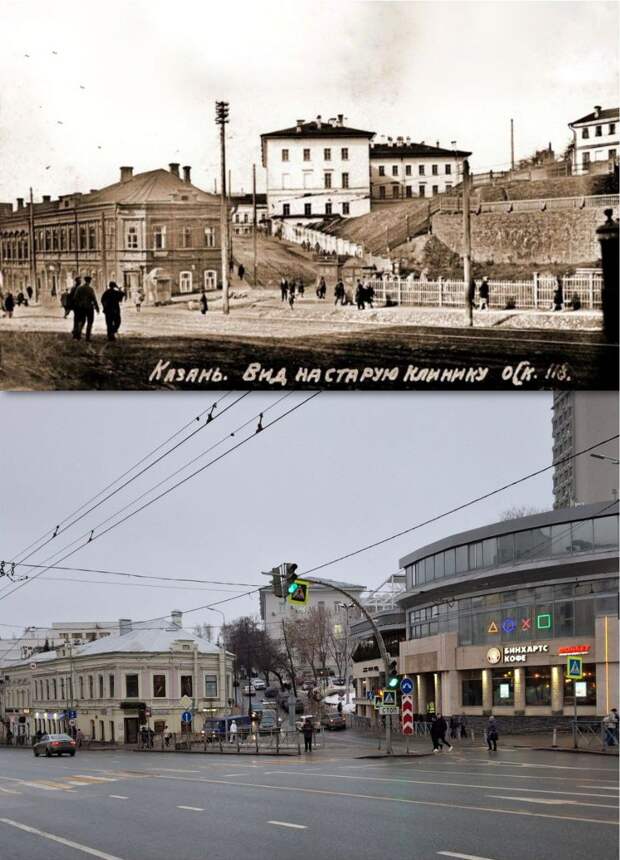

Стрелка Рыбнорядской и Клинического переулка (ныне улицы Пушкина и Профессора Нужина). Переулок поднимается в гору, называвшуюся когда-то Клинической горой — забытый ныне казанский топоним. Называлась она так по зданию университетской клиники — это большой белый корпус (в центре чёрно-белого кадра), возведённый по проекту архитектора Михаила Петровича Коринфского в 1840 году.

Стрелку формирует дом Степана Алексеевича Алексеева, когда-то в нём располагалась небольшая гостиница Университетские номера.На чёрно-белом кадре можно увидеть одно из старейших инженерных сооружений города — подпорную стенку верхней террасы Николаевского сада. Ещё на нашей памяти она была частью сада. В 2000-е на этом месте встал бизнес-центр «Колизей».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Здание треста «Татнефтепроводстрой» на улице Ершова построено по проекту архитектора Ильдуса Асадуллина в 1987 году. 13 февраля Ильдусу Шавкатовичу исполнится 78 лет.

Здание треста «Татнефтепроводстрой» на улице Ершова построено по проекту архитектора Ильдуса Асадуллина в 1987 году. 13 февраля Ильдусу Шавкатовичу исполнится 78 лет.

Здание Татнефтепроводстроя — один из последних образцов казанского монументализма. И редчайший пример, когда современный ремонт не стал разрушением.

Бетонный рельеф создали три художника: Анатолий Викторович Горев, Александр Сергеевич Маяков, Александр Ефимович Симбирин.

Творческое трио Горева, Маякова и Симбирина (сына известного живописца Ефима Александровича) специализировался на создании керамических вещей для интерьеров общественных зданий. После выпуска из Казанского художественного училища они сложились в тесную команду, настоящую семью. Совместная работа, как отмечал Маяков, «создаёт более насыщенные предметы искусства», «делает монументальные шедевры богаче».

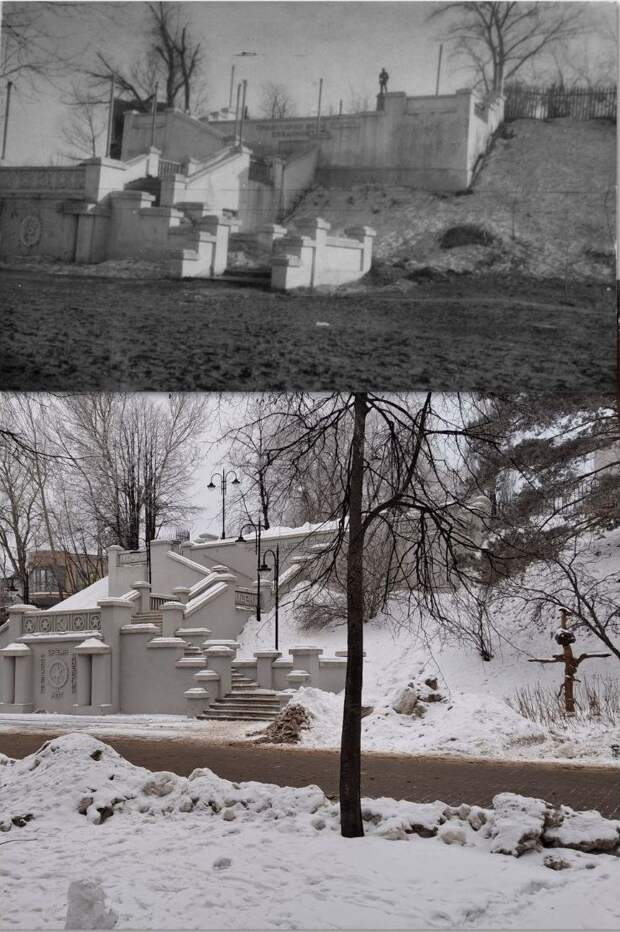

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 35 лет. Знаменитая лестница-пьедестал, ведущая к Верхнему (Клиническому) саду университета. Была построена как часть первого памятника Ленину в Казани — в 1924 году, по проекту архитектора Фёдора Павловича Гаврилова (первого ректора Казанского архитектурно-технического института, будущего КГАСУ).

Знаменитая лестница-пьедестал, ведущая к Верхнему (Клиническому) саду университета. Была построена как часть первого памятника Ленину в Казани — в 1924 году, по проекту архитектора Фёдора Павловича Гаврилова (первого ректора Казанского архитектурно-технического института, будущего КГАСУ).

Ленин скончался в январе 1924 года, а уже через несколько месяцев, к 7-й годовщине Октября, лестница была закончена, и на вершине, в саду, возвышался бюст Владимира Ильича. В день пятилетнего юбилея ТАССР, 25 июня 1925 года, бюст сменила полноценная статуя работы скульптора Николая Ивановича Шильникова. Маленькая ленинская фигура хорошо видна на чёрно-белой фотографии.

На центральном парапете лозунг: ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Пониже имена: МАРКС и ЛЕНИН. На нижнем основании набраны четыре элемента социализма: ВРЕМЯ, СИСТЕМА, ЭНЕРГИЯ и НОТ, то есть научная организация труда.

В конце 1970-х скульптура была перенесена во двор 4-й школы в нынешнем Катановском переулке. В 2024-м на ленинском месте встала фигура Конфуция.

Лестница сильно изветшала и в 1980-х была фактически воссоздана по проекту Сергея Павловича Саначина, сына Павла Алексеевича Саначина.

Чёрно-белую фотографию сделал в 1945 году Конон Пименович Белков. Современный кадр повторён 80 лет спустя. Площадь Тукая в 1930-е годы. Тогда она называлась Кооперативной площадью. В центре чёрно-белого кадра дом №9. На первом этаже магазин. На втором контора Татжилсоюза (или Татарского союза жилищной кооперации, жилищно-арендных и строительных товариществ).

Площадь Тукая в 1930-е годы. Тогда она называлась Кооперативной площадью. В центре чёрно-белого кадра дом №9. На первом этаже магазин. На втором контора Татжилсоюза (или Татарского союза жилищной кооперации, жилищно-арендных и строительных товариществ).

Татжилсоюз был ассоциацией строительных и жилищных кооперативов. Вопрос, где жить, был главной проблемой с самых первых лет Советской власти. В годы НЭПа появилось несколько форм собственности недвижимости. Например, жилищно-арендное кооперативное товарищество (ЖАКТ), просуществовавшее в СССР до 1937 года, — когда коллектив жильцов многоквартирного дома берёт его в аренду у местных советов.

Дом №9 был построен в XIX веке. Снесён в конце 1940-х. На этом месте в начале 1950-х был построен красивый жилой пятиэтажный дом. Архитекторы — Павел Алексеевич Саначин и Георгий Иванович Солдатов.

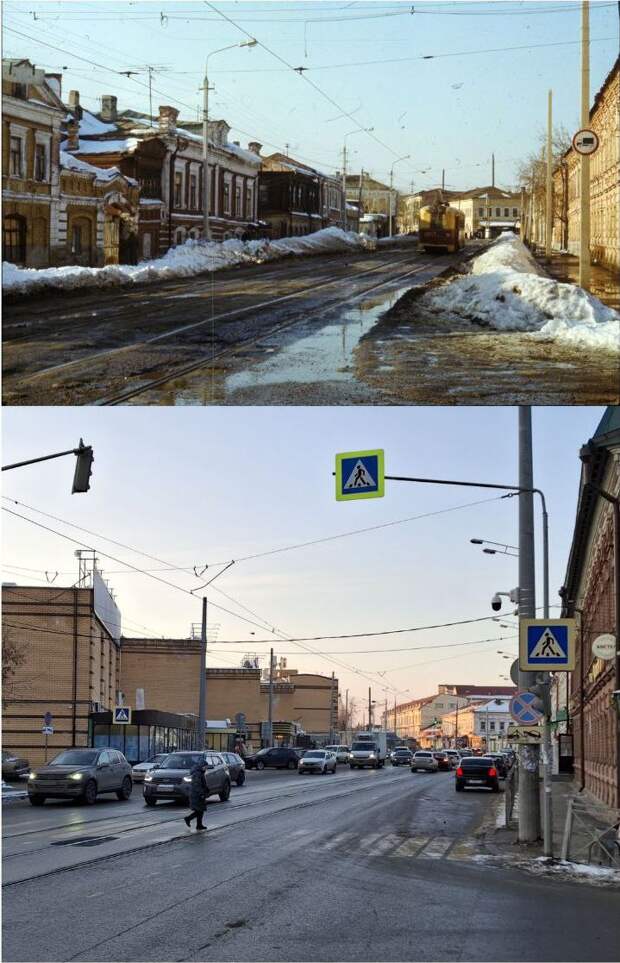

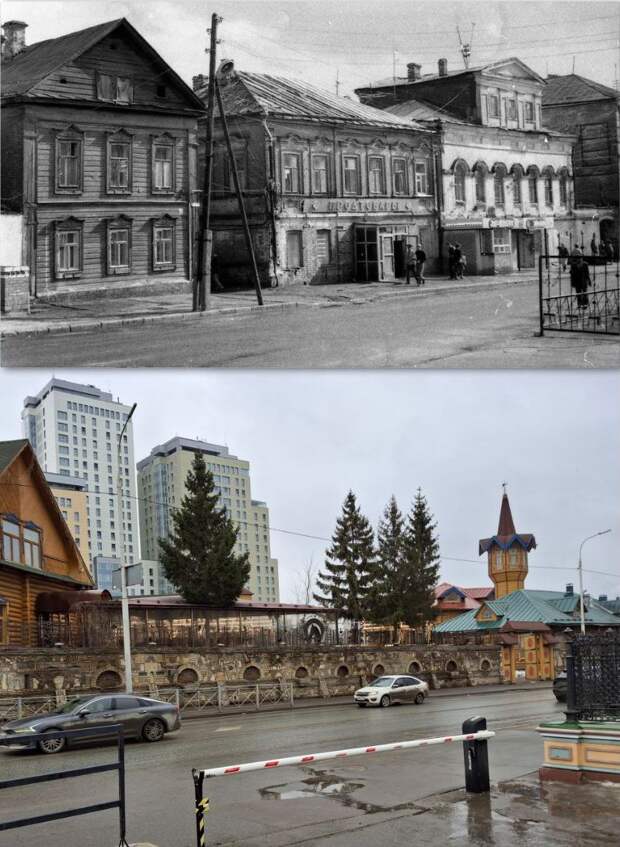

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Улица Комлева (ныне Муштари) в начале 1980-х. На первом плане чёрно-белого кадра бывший дом Екатерины Михайловны Куклиной с флигелем. Во флигеле в 1887 году жил молодой Владимир Ильич Ульянов, а в советские годы работала библиотека.

Улица Комлева (ныне Муштари) в начале 1980-х. На первом плане чёрно-белого кадра бывший дом Екатерины Михайловны Куклиной с флигелем. Во флигеле в 1887 году жил молодой Владимир Ильич Ульянов, а в советские годы работала библиотека.

За библиотекой начиналось производство — швейная фабрика №10. Далее большой двухэтажный каменный дом с террасой — бывшая главная контора Торгового дома Дмитрия Ивановича Черноярова.

За 40 лет старинный квартал исчез. На месте встал аляповатый жилой комплекс. Уцелела лишь бывшая чернояровская контора.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Бывшая Кузнечная улица под Кремлём исчезла бесследно в начале 2000-х годов. Улица была короткая, от подножия Кремля спускалась к Булаку, выходила на деревянный Жарковский мост и соединялась на другой стороне канала с Триумфальной улицей (в советские годы — Кремлёвской), тоже исчезнувшей.

Бывшая Кузнечная улица под Кремлём исчезла бесследно в начале 2000-х годов. Улица была короткая, от подножия Кремля спускалась к Булаку, выходила на деревянный Жарковский мост и соединялась на другой стороне канала с Триумфальной улицей (в советские годы — Кремлёвской), тоже исчезнувшей.

Если посмотреть на чёрно-белый кадр, то левую сторону Кузнечной формировали бывшие Лебедевские казармы. В советские времена это был один из корпусов Казанской плетельной, а затем швейной фабрики. По правую руку — дом Родиона Гогулина, построенный в начале XIX века. Он побывал в собственности многих известных казанских фамилий. Последним частным владельцем его был, если не ошибаюсь, Александр Никифорович Свешников.

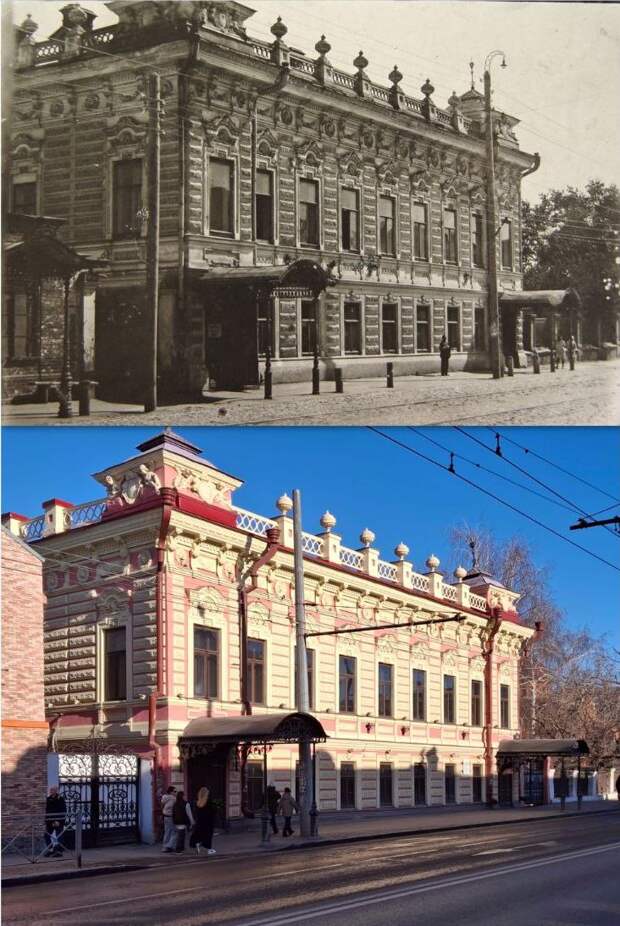

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Тукая (до революции — Тихвинская). Дом Гайнутдина Сабитова. По сути это не дом, а целая усадьба. Сабитов работал в Казани. Дело, которым он занимался, организовал его отец в 1868 году. Это было производство головных уборов и торговля текстильными товарами (тканями в основном).

Улица Тукая (до революции — Тихвинская). Дом Гайнутдина Сабитова. По сути это не дом, а целая усадьба. Сабитов работал в Казани. Дело, которым он занимался, организовал его отец в 1868 году. Это было производство головных уборов и торговля текстильными товарами (тканями в основном).

В усадьбе на Тихвинской располагались склад и магазин. Также магазин был на Сенном базаре. Сохранился подробнейший 40-страничный прейскурант от 1912 года с описанием всех сабитовских товаров: дамские каттажэ, манчестеровые чаплашки, дамские бархатные колпачки (калфачки), фески, всех форм, размеров и украшений. Вот как описывал свою фирму хозяин:

Из-за аккуратного и достойного исполнения заказов и из-за дешевизны товаров мы всегда получаем от всех наших покупателей благодарственные письма, вследствие чего торговля наша продолжает расти и расширяться и существует уже 44 года. Заказы мы поручаем первоклассным мастерам, матерьял берем высшего качества и довольствуемся очень небольшой прибылью. Заказчиков мы не затрудняем отправлением им лишних товаров или недостаточным исполнением заказов. При магазине имеется эксперт-специалист, основательно знающий, какого цвета матерьял и какого размера товары в какие края больше всего идут, и умеющий угождать покупателям своей внимательностью и усердием и отправлять товары безукоризненно по требованиям покупателей. Мы не относимся к исполнению заказов халатно, как другие торговцы, и не интересуемся дешевизной труда дюжинных мастеровых.

Торговля шла успешно. Сабитов с гордостью демонстрировал медали, полученные на международных выставках (за доброкачественность товаров и аккуратное исполнение заказов).

Москва (1882 год, большая бронзовая медаль),

Амстердам (1883 год, большая серебряная медаль),

Лондон (1884 год, большая серебряная медаль),

Париж (1888 год, большие серебряная и бронзовая медали),

Копенгаген (1888 год, почётный отзыв).

Конечно же, были медали на казанских выставках, и в Нижнем Новгороде, и в Ростове.

Дом Сабитова вполне сохранился, за исключением хрупких деталей фасада, вроде больших вазонов на кровле. Теперь здесь кафе.

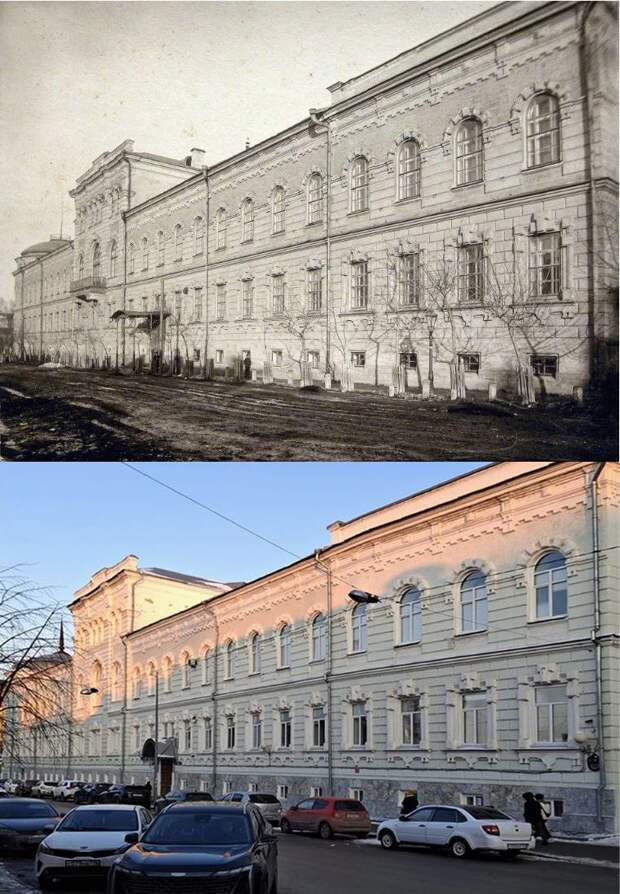

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 113 лет. Улица Варламская (ныне Мартына Межлаука). Корпус Казанского реального училища возвёден за два года, в 1878-м. Проект здания составил 34-летний Христофор Григорьевич Пашковский — преподаватель черчения и рисования в училище. Он окончил Академию художеств. Диплом давал право составлять архитектурные проекты. Пашковский был новатором и изобретателем. Например, он изобрёл свою систему огнестойких глино-бетоноцементированных крыш.

Улица Варламская (ныне Мартына Межлаука). Корпус Казанского реального училища возвёден за два года, в 1878-м. Проект здания составил 34-летний Христофор Григорьевич Пашковский — преподаватель черчения и рисования в училище. Он окончил Академию художеств. Диплом давал право составлять архитектурные проекты. Пашковский был новатором и изобретателем. Например, он изобрёл свою систему огнестойких глино-бетоноцементированных крыш.

В реальном училище обучались как минимум два человека, известных по всему миру. Вячеслав Михайлович Скрябин, он же Молотов, — руководитель советской дипломатии, деливший довоенную и послевоенную Европу; Александр Матвеевич Понятов — изобретатель видеосистем и основатель известной американской корпорации Ampex.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Троллейбус МТБ-82, маршрут №1 на улице Баумана в сторону конечной остановки у площади Куйбышева (нынеТукая).

Троллейбус МТБ-82, маршрут №1 на улице Баумана в сторону конечной остановки у площади Куйбышева (нынеТукая).

Троллейбусное движение в Казани было открыто в ноябре 1948-го: от Баумана до поселка Караваево. Чёрно-белый кадр сделан зимой того же года. В следующем, 1949 году маршрут был продлён до улицы Оренбургской (ныне Шаляпина).

Сейчас даже трудно представить, но троллейбусы в то время ходили с пяти утра до трех ночи с интервалом в три минуты. В 1950 году появился маршрут №2: от площади Куйбышева до «горелой» школы №1 на улице Фрунзе. В 1954 году открылась линия до аэропорта в Советском районе. В 1948 году проезд из конца в конец на первом маршруте стоил 1 руб. 60 коп.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 77 лет. Довольно редкая фотография бывшего Москательного ряда на углу Гостинодворской (ныне Чернышевского) и Малой Проломной (теперь Профсоюзная). Чёрно-белый кадр сделан примерно в 1932 году. Над зданием висит огромная вывеска: Фабрика гражданского платья имени 10-летия Татарстана Татшвейтреста. Нынешние казанцы знают её как бывшую швейную фабрику «Адонис».

Довольно редкая фотография бывшего Москательного ряда на углу Гостинодворской (ныне Чернышевского) и Малой Проломной (теперь Профсоюзная). Чёрно-белый кадр сделан примерно в 1932 году. Над зданием висит огромная вывеска: Фабрика гражданского платья имени 10-летия Татарстана Татшвейтреста. Нынешние казанцы знают её как бывшую швейную фабрику «Адонис».

На самом деле старинное здание, которому в этом году исполнится ровно 200 лет, вошло в историю Казани как Москательный ряд или Москательный корпус. По сути оно было продолжением Гостиного двора, а между ними растекался Толкучий рынок (знаменитый казанский Толчок).

В индустриальные советские годы бывший Москательный заняла швейная фабрика. В 1932 году трест «Казнадстрой» добавил ещё один этаж, из-за чего корпус лишился двух эффектных фронтонов (второй симметрично был на противоположном конце здания). С фасада также была сбита вся лепнина.

Боюсь ошибиться, но в 1941 году фабрика вошла в состав треста №1 парашютной промышленности Наркомлегпрома СССР. В дни Великой Отечественной здесь шили парашюты.

На чёрно-белом снимке много интересных деталей. Например, хорошо видны тяжелые подводы, гружённые сеном. Сегодня бывший Москательный продан. Фасад затянут в ткань.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 93 лет. Уточнение: лепнина на здании Москательного корпуса была только на углу Профсоюзной и Чернышевского. Её сделал в 1915 году купец Жадин, содержавший там магазин тканей. Видимо в целях маркетинга.

Уточнение: лепнина на здании Москательного корпуса была только на углу Профсоюзной и Чернышевского. Её сделал в 1915 году купец Жадин, содержавший там магазин тканей. Видимо в целях маркетинга.

И есть еще фото надстройки 3-го этажа, когда там уже была «Фабрика гражданского платья имени 10-летия Татарстана» с угла, где теперь улица Мусы Джалиля. Опубликовано в «Красной Татарии» 1 сентября 1932 года. На перекрёстке улиц Галиаскара Камала и Габдуллы Тукая. 1980-е. Старинный квартал слева был расселён и снесен на рубеже 1990-х и 2000-х. Чуть позже на освободившемся месте построен угловатый торговый центр «Муравейник».

На перекрёстке улиц Галиаскара Камала и Габдуллы Тукая. 1980-е. Старинный квартал слева был расселён и снесен на рубеже 1990-х и 2000-х. Чуть позже на освободившемся месте построен угловатый торговый центр «Муравейник».

О старинных домах осталась только память. Например, слева в кадр частично влез маленький жёлтый флигель усадьбы купца Ибрагима Баязитова (он стоял прямо на углу перекрёстка). Главный дом усадьбы начинается сразу за проездными воротами. Следующий дом (первый этаж каменный, второй — деревянный) принадлежал Ибниашину Юсуповичу Арсееву.

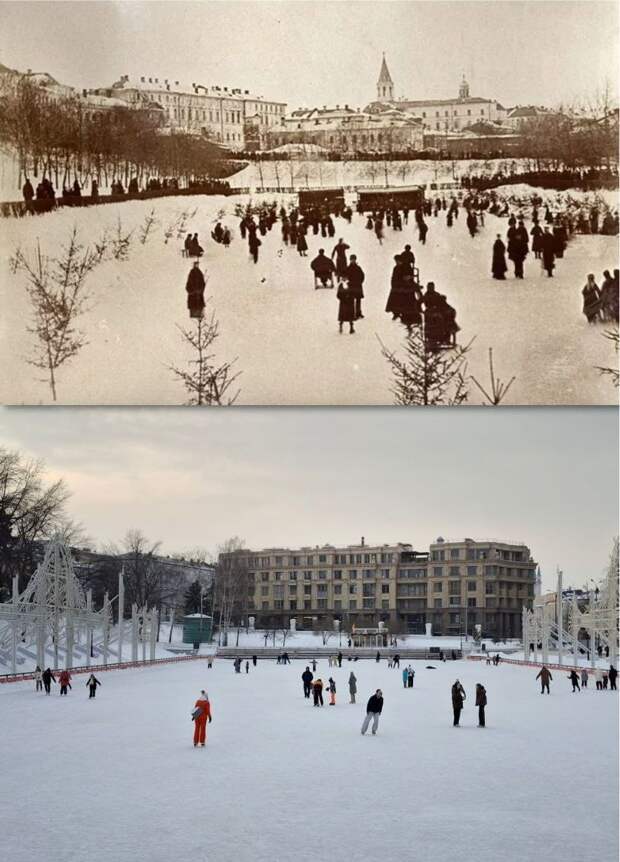

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет. Каток в Черноозёрском парке — самый старый из всех казанских ледовых катков на сегодня. Катаются здесь около полутора веков.

Каток в Черноозёрском парке — самый старый из всех казанских ледовых катков на сегодня. Катаются здесь около полутора веков.

Чёрно-белая фотография сделана в 1880-х годах. Если увеличить, за дальней оградой парка виден первый в Казани цирк — братьев Никитиных (он стоял на углу нынешних улиц Дзержинского и Чернышевского). Хорошо видны людские очереди.

В левом углу за деревьями проглядывает арка первого в Казани подземного пешеходного перехода — он вёл из цирка прямо в парк. Переход был засыпан в советское время, но арку ещё совсем недавно можно было увидеть — она торчала из-под земли. Её окончательно сломали, когда ставили новую парковую ограду в 2009 году.

Обратите внимание на два маленьких сарая на краю катка. В самом большом можно было переодеться. По краям стояли лавочки для отдыха. Неплохой уровень комфорта для конца XIX века.

Очень жаль, что сейчас закрыт великолепный вид на Спасскую башню.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 140 лет. Старая Лево-Булачная улица (или, как её порой называли в XIX веке — Левая Набережная Булака). На чёрно-белой фотографии ныне исчезнувший старинный квартал. Его украшал двухэтажный дом с мезонином, принадлежавший некогда Ивану Степановичу Жаркову и его жене Марии Матвеевне.

Старая Лево-Булачная улица (или, как её порой называли в XIX веке — Левая Набережная Булака). На чёрно-белой фотографии ныне исчезнувший старинный квартал. Его украшал двухэтажный дом с мезонином, принадлежавший некогда Ивану Степановичу Жаркову и его жене Марии Матвеевне.

Иван Степанович в 1803–1804 годах служил городским головой Казани и построил напротив своего дома единственный в городе разводной мост: он поднимался при проходе судов по Булаку. Потом Жарковский мост сгорел в пожаре 1815 года. Был восстановлен как обычный, неразводной. На чёрно-белом кадре слева хорошо видны остатки — одна из мостовых опор.

Жарковым принадлежала обширная территория в границах нынешних улиц Ташаяк, Лево-Булачной, Московской и переулка Кирова. По традиции той эпохи рядом с домами хозяев располагались принадлежавшие Жарковым заводы: мыловаренный и свечной. Был ещё пивоваренный завод. Очень удобно: отходы сбрасывались прямо в канал, а по воде можно было отправить грузы куда угодно.

Дом Жаркова был снесён в 1980-е для строительства нового квартала, но началась Перестройка, потом развал Союза. На пустыре в 1999 году начали строить «Пирамиду». О том, что обе фотографии сделаны с одной точки теперь напоминает только здание средней школы №1 — одна из немногих уцелевших старых построек в этой части Лево-Булачной улицы. Школа хорошо видна на чёрно-белом и современном кадрах на левом крае. Улица Мостовая (в советские годы — Луковского, ныне — Миннуллина). Старинный квартал располагался напротив храма во имя Сошествия Святого Духа (в советские времена был театр кукол).

Улица Мостовая (в советские годы — Луковского, ныне — Миннуллина). Старинный квартал располагался напротив храма во имя Сошествия Святого Духа (в советские времена был театр кукол).

Дома расселены и снесены на рубеже 1990-х и 2000-х. Больше всего жалко крайний справа белый двухэтажный дом с мезонином и арочными окнами. Он был построен в XIX веке. В нём жила Елизавета Федосеевна Козьмина — де-факто первая в России женщина-адвокат.

В 19 лет Козьмина приехала в Казань из Вятки учиться на акушерских курсах при Императорском Казанском университете. Устроилась секретарём в Казанский окружной суд. Работала у знаменитого прокурора Анатолия Фёдоровича Кони — переписывала его бумаги. На этой работе заболела юриспруденцией, сдала необходимые экзамены и первая в России обрела статус частного поверенного. Впрочем, ненадолго. О Козьминой было доложено министру юстиции графу Константину Ивановичу Палену. Тот циркуляром запретил её адвокатскую деятельность. Елизавета Федосеевна добилась отмены решения в Сенате, но закон 1876 года воспретил женщинам работать адвокатессами и отозвал уже имевшиеся разрешения. Запрет был снят лишь после Февральской революции 1917 года.

Один из двух сыновей Козьминой, Валентин Павлович Свенцицкий, стал священником — известным в России богословом и литератором. Он также жил в этом доме. В Казани эта история и история дома практически неизвестны и рассказаны впервые. Перед революцией дом принадлежал Григорию Олимпиевичу Клыковскому. Сейчас на месте старинного квартала развлекательный комплекс «Туган авылым».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 29 лет. Автор чёрно-белого снимка Илья Михайлович Шалман. Улица Свердлова (бывшая Георгиевская, ныне — Петербургская). Перед вами дом хозяина суконной мануфактуры. Построил архитектор Василий Иванович Кафтырев в 1767 году для Ивана Фёдоровича Дряблова и его жены Феодосьи Гавриловны (в девичестве Осокиной).

Улица Свердлова (бывшая Георгиевская, ныне — Петербургская). Перед вами дом хозяина суконной мануфактуры. Построил архитектор Василий Иванович Кафтырев в 1767 году для Ивана Фёдоровича Дряблова и его жены Феодосьи Гавриловны (в девичестве Осокиной).

В 1730-е суконное производство было перенесено с Третьей горы в эту часть Казани. Здесь быстро возникла большая промышленная слобода — Суконная. Дом хозяина мануфактуры стоял рядом с производством.

После кончины Ивана и Феодосии Дрябловых (супруги умерли в один год) суконная мануфактура перешла к племяннику Феодосьи Гавриловны — Ивану Петровичу Осокину. Приняв наследство, молодой человек записался казанским купцом.

Иван Петрович Осокин унаследовал от деда, дяди и отца большое состояние и сумел правильно распорядиться деньгами. В 19 лет организовал Усень-Ивановский и Нижне-Троицкий заводы. Под конец екатерининской эпохи он владел десятком заводов на Урале — самый крупный заводовладелец в России.

В Казани у Осокина было несколько домов. Включая тот, что стоит на нынешней улице Петербургской. Дом сохранился в более или менее хорошем состоянии. На чёрно-белом кадре виден частично четвёртый корпус суконной мануфактуры. Он также сохранился. Правда, старинное здание безнадёжно испорчено вентфасадом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Магазин братьев Хохряковых на Малой Проломной (ныне Профсоюзная) разместился между учебным театром справа и домом Шевнина слева.

Магазин братьев Хохряковых на Малой Проломной (ныне Профсоюзная) разместился между учебным театром справа и домом Шевнина слева.

Семье Хохряковых принадлежала Кужерская стекольная фабрика в 50 верстах от Казани. Они производили оконное стекло, бутылки под минеральные и фруктовые напитки.

Фабрика располагалась на территории современной Марий Эл. Кужер в переводе с марийского — «Длинное озеро». До революции это была часть Казанской губернии. Потому главная торговля Хохряковых шла в Казани. Например, Александровский пивоваренный завод и завод искусственных минеральных вод Петрова, что был неподалёку от Казанского вокзала, заказывали много бутылок у Хохряковых.

После революции завод был переименован в «Красный стекловар». С 1920-х он поставлял в Казань чёрные пивные бутылки с трафаретом «Красный Восток». В 1980-х «Красный стекловар» был закрыт. На месте бывшего магазина Хохряковых теперь обычный проезд во двор.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Советская Казань. Спуск с улицы Чернышевского на улицу Дзержинского. Справа ограда Черноозёрского парка.

Советская Казань. Спуск с улицы Чернышевского на улицу Дзержинского. Справа ограда Черноозёрского парка.

На втором плане красивый двухэтажный дом (прежний адрес: Дзержинского, №5). Он был построен в первой половине XIX века. До революции здесь располагалось Духовное уездное училище. Кто был архитектором, пока непонятно, но известно, что в 1856 году пристрой к дому проектировал Павел Алексеевич Солнцев. Сейчас зданию было бы почти 200 лет. Снесено в 2009-м. На его месте теперь музей «Городская панорама».

На чёрно-белом снимке слева виден забор. Много лет там был казанский цирк. В 1961 году цирковое здание было признано аварийным и через несколько лет сгорело дотла. Судя по всему, старая фотография сделана во второй половине 1960-х.

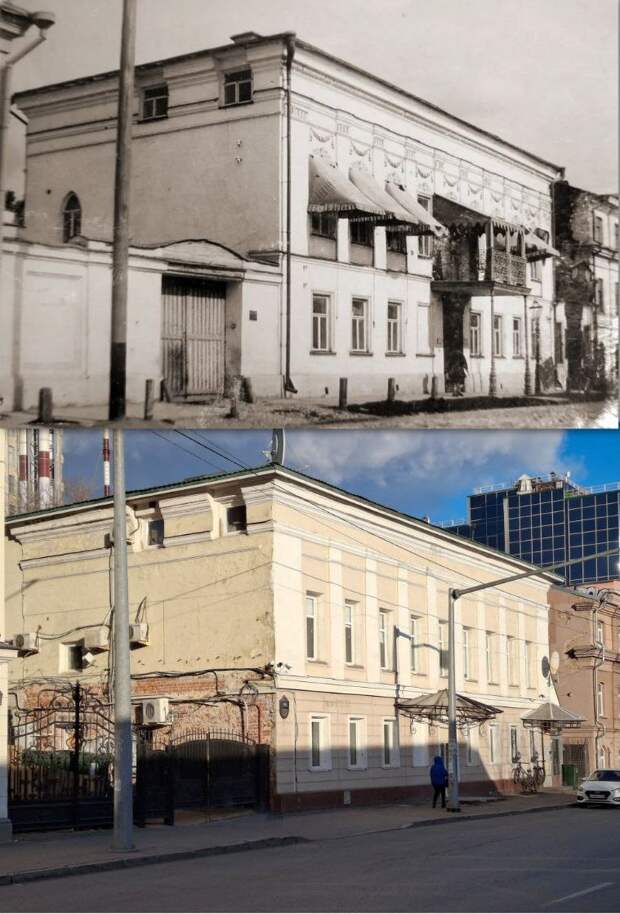

Обе фотографии сделаны с одной точки. Один из старейших домов на Малой Проломной. Был построен в 1856 году, то есть почти 170 лет назад. Точнее, архитектор Борис Афанасьевич Иванов перестроил старое здание, придав ему нынешний вид. Скорее всего, зданию около 200 лет.

Один из старейших домов на Малой Проломной. Был построен в 1856 году, то есть почти 170 лет назад. Точнее, архитектор Борис Афанасьевич Иванов перестроил старое здание, придав ему нынешний вид. Скорее всего, зданию около 200 лет.

Дом принадлежал губернскому секретарю Николаю Евстафьевичу Шляхтину. Его отец Евстафий Леонтьевич Шляхтин в 1812 году был участником Петербургского ополчения, получил потомственное дворянство. Николай Шляхтин завещал часть своего состояния на стипендии своего имени для студентов Казанского университета.

Позднее дом перешёл Ивану Алексеевичу Шевнину. Он устроил здесь студенческое общежитие.

Краевед Лев Моисеевич Жаржевский рассказывал, что своекоштные студенты университета иронически называли дом Шевнинским аббатством — по фамилии владельца здания, купца Шевнина. Здесь они обретали пристанище на время учёбы, обходившееся им в шесть рублей ассигнациями каждый месяц. Своекоштными в XIX веке называли студентов, которые содержали себя сами. Сегодня таких называют внебюджетниками.

Дом Шляхтина давно лишился лепнины, ажурного чугунного балкона. На его фасад уже более века не вешали красивые маркизы, как на старинной фотокарточке. Также в реестр памятников дом не внесён.

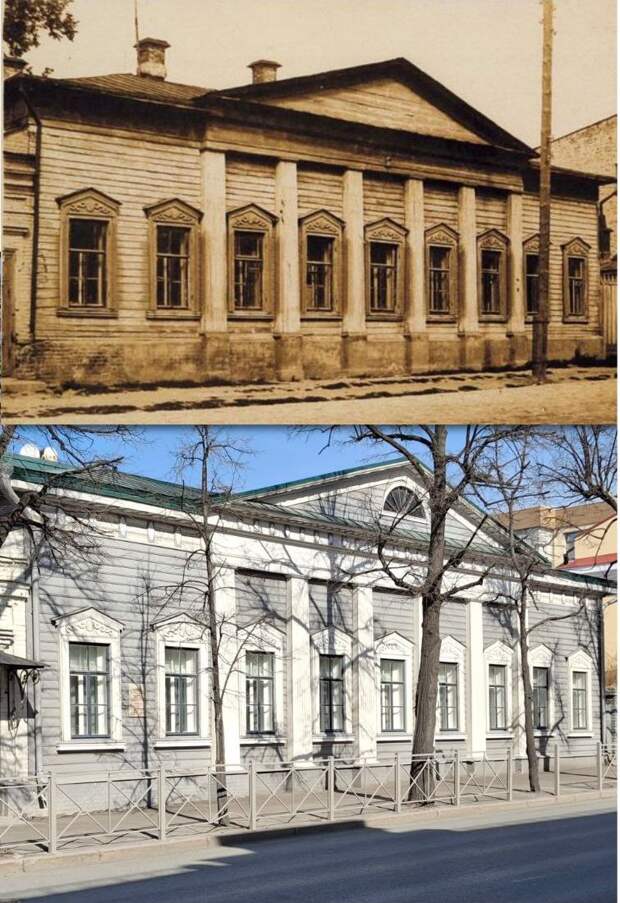

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом Сергея Андреевича Землянова, купца 1-й гильдии, на Московской улице.

Дом Сергея Андреевича Землянова, купца 1-й гильдии, на Московской улице.

В старинном толстом каталоге Суворина с перечислением всех коммерсантов России XIX века указан Андрей Павлович Землянов, купец из Елабуги, занимавшийся хлеботорговлей и перевозкой грузов по Каме, Волге и Белой. Это был отец Сергея Андреевича. В 1896 году Землянов-старший организовал торговый дом на правах полного товарищества «Андрей Павлович Землянов с сыновьями». Семье принадлежали пять пароходов и одно судно в аренде. Перевозили почти все грузы, включая нефть, которую доставляли Воткинскому заводу. Торговый дом вскоре распался. Один из сыновей Землянова — Василий — вышел из дела и начал собственную речную перевозку. Также компанию покинул брат Землянова, Алексей Павлович.

Сергей Андреевич унаследовал дело своего батюшки и достиг впечатляющих успехов. Ему принадлежали семь буксиров и полусотня барж. Он возил нефть для «Братьев Нобель», мазут и сено для Военного ведомства, уголь по заказам Правительства. Обороты были миллионные.

В историю Казани Землянов вошёл как один из сильнейших благотворителей. В Адмиралтейской слободе он построил на собственные деньги речное училище — будущий речной техникум, женскую гимназию, которой заведовала Александра Фёдоровна Пономарёва, Адмиралтейское женское городское училище, был попечителем многих школ.

Дом на Московской отреставрирован около 10 лет назад компанией Алексея Сёмина (ASG).

Оба фото с одной точки с разницей 90 лет. Бывшая средняя школа №24 имени Валерия Чкалова. Построена в 1938-м по типовому проекту 1935 года архитектора Петра Александровича Рощина (№19358 в общесоюзном каталоге). В Казани две школы были возведены по проекту Рощина. Вторая — в Кировском районе.

Бывшая средняя школа №24 имени Валерия Чкалова. Построена в 1938-м по типовому проекту 1935 года архитектора Петра Александровича Рощина (№19358 в общесоюзном каталоге). В Казани две школы были возведены по проекту Рощина. Вторая — в Кировском районе.

24-я школа была открыта незадолго до войны. В первый год Великой Отечественной здесь размещался эвакуационный госпиталь. В 1949-м четвёртый этаж заняла детская музыкальная школа №8.

В 1980-е музыкальная и 24-я переехали. Здесь открылся Дом пионеров и школьников Вахитовского района. Хороший был дом. До сих пор в памяти...

В середине 1990-х здание было передано Министерству финансов РТ.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 40 лет. Единственный сохранившийся деревянный дом на улице Горького. Главный в усадьбе известной фамилии Боратынских. Теперь здесь музей поэта Евгения Абрамовича Боратынского.

Единственный сохранившийся деревянный дом на улице Горького. Главный в усадьбе известной фамилии Боратынских. Теперь здесь музей поэта Евгения Абрамовича Боратынского.

Дом был построен в 1830-е годы по проекту архитектора Фомы Ивановича Петонди. Точнее, перестроен на основе старого жилого здания. Типичная городская архитектура николаевской России.

Дом был скромным, но большим. Рядом стояли флигели (один из них был снесён в 1970-е). За домом начинался большой сад.

В начале 1900-х со стороны нынешней улицы Муштари был возведён каменный дом Ольги Александровны Боратынской, вдовы Николая Евгеньевича Боратынского. В 1930-е годы он был встроен в сталинский жилой корпус, который тянется почти через весь квартал от улицы Горького до Карла Маркса.

После революции усадьба была национализирована. Хозяин, внук поэта — Александр Николаевич Баратынский — был арестован и расстрелян.

В 1930-е власти Казани планировали снести усадьбу — нужно было место для строительства дома для профессорско-преподавательского состава КХТИ. От плана отказались под давлением архитекторов, настаивавших, что это памятник. Дом КХТИ был перенесён на улицу Достоевского.

С 1932 года здесь располагалась музыкальная школа №1. В марте 1977 учреждён музей. На днях исполнилось 48 лет.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перед вами зал ожидания Казанского речного вокзала. На современном кадре — каким он стал после «реконструкции» 2005 года.

Перед вами зал ожидания Казанского речного вокзала. На современном кадре — каким он стал после «реконструкции» 2005 года.

Строительство Казанского речного порта началось ещё в 1953 году с сооружения дамбы инженерной защиты. Старый речпорт вместе с жилым посёлком на Дальнем Устье ушли под воду в 1956 году, когда началось заполнение Куйбышевского водохранилища.

Здание вокзала проектировали Исмагил Галеевич Гайнутдинов и Михаил Пантелеймонович Константинов в 1956 году. Первые портовые сооружения были сданы в 1957 году, а приёмка всего порта случилась лишь в 1964-м.

Вокзал был типичной постройкой экономливого хрущёвского времени без архитектурных излишеств, но украшенной сграффито «Виды Казани». В зале ожидания их было два.

Их автор — Чингиз Габдурахманович Ахмаров при участии Т. Крыловой и А. Гаврилова. На чёрно-белом кадре сграффито с темой татарской социалистической индустрии, дымящиеся трубы, ректификационные колонны нефтяных предприятий, зерновой элеватор, жирафы портовых кранов. И всюду, всюду различные суда, среди которых символ казанских гражданских речных перевозок — теплоход «Метеор». В аналогичном стиле и под таким же названием выполнены и фасадные мозаики, о которых речь пойдёт отдельно...

В 2005 году началась реконструкция вокзала. За 20 лет работы так и не были завершены. Но зато успели уничтожить сграффито, перебив вестибюль новыми колоннами и дополнительным этажом из заливного бетона. Также мозаики на фасаде были закрыты вентфасадом из керамогранита.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. 1-й танковый автобронеотряд ударно-огневой бригады Запасной армии республики позирует на Грузинской улице, у здания телеграфной конторы. Чёрно-белый кадр снят в сентябре 1920 года.

1-й танковый автобронеотряд ударно-огневой бригады Запасной армии республики позирует на Грузинской улице, у здания телеграфной конторы. Чёрно-белый кадр снят в сентябре 1920 года.

На втором плане старого снимка видна колокольня Грузинской церкви, по которой была названа Грузинская улица. Храм был сломан в 1934 году. Сейчас это улица Карла Маркса.

В 1920 году ударно-огневая бригада Запасной армии отбыла из Казани в Новороссию участвовать в наступательной операции красных в Крыму. Запасная армия пребывала в Казани с 1919 года. Её командующий — Борис Исаевич Гольдберг (на чёрно-белом фото стоит во втором автомобиле колонны, возвышаясь над группой командиров). Рядом с ним в авто сидит Николай Ильич Подвойский — представитель командования Рабоче-крестьянской Красной армии. Командующий бригадой Иван Александрович Ринк стоит рядом с авто. Костяк бригады составляли татары.

В составе 1-го танкового отряда были два трофейных британских танка Mark V №9085 и Mark B №1613 (в советской классификации «Рикардо»). Уже в Казани отряд получил третью тройную машину «Рикардо». Тогда же на все три танка был нанесён первый армейский камуфляж. Говорят, что занимался камуфляжем Александр Родченко, наш великий казанский художник и дизайнер.

Бригада называлась ударно-огневой, поскольку на её вооружении состояли огнемёты СПС (конструкции Страндена, Поварина и Столицы). Заправлялись огнемёты на Казанском нефтеперегонном заводе.

Здание Казанской центральной телеграфной конторы уцелело, только было сильно перестроено и увеличено на один этаж. Сохранился и соседний дом слева.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 105 лет. Исчезнувшая улица Свердлова (бывшая Георгиевская). В центре чёрно-белого кадра дом Николая Николаевича Колокольникова.

Исчезнувшая улица Свердлова (бывшая Георгиевская). В центре чёрно-белого кадра дом Николая Николаевича Колокольникова.

Дом был возведён в 1830-е годы по проекту Фомы Ивановича Петонди. После Колокольникова домом владела Клавдия Петровна Лихачёва, вдова штабс-ротмистра Петра Фёдоровича Лихачёва. Их сын Николай Петрович стал известным в России историком.

В начале 1900-х в доме на Георгиевской жил студент реального училища Вячеслав Скрябин, будущий министр иностранных дел СССР Молотов. «Коктейль Молотова», «Пакт Молотова — Риббентропа», «Мистер Нет» (первый) — кому знакомы термины, они все о нём. В 1995 году президент России Борис Ельцин внёс дом в перечень памятников истории федерального значения (указ от 20.02.1995 №176). Снесён в 2005 году. Теперь на этом месте отель.

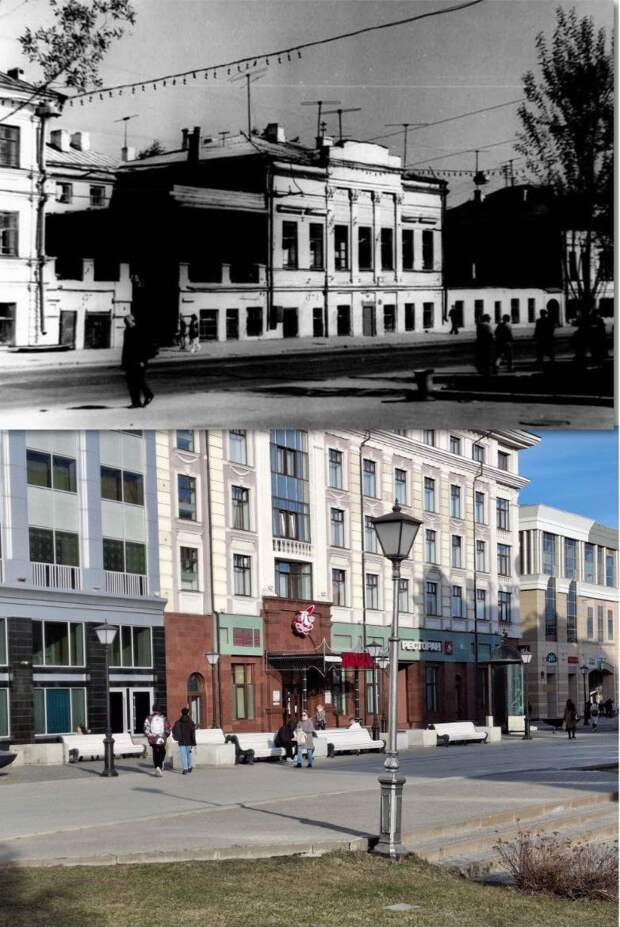

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом майора в отставке Вячеслава Петровича Манасеина на Грузинской улице (с 1918 года — улица Карла Маркса). Построен в 1843 году архитектором Петром Григорьевичем Пятницким. Один из ярких образцов неоклассицистского стиля в Казани.

Дом майора в отставке Вячеслава Петровича Манасеина на Грузинской улице (с 1918 года — улица Карла Маркса). Построен в 1843 году архитектором Петром Григорьевичем Пятницким. Один из ярких образцов неоклассицистского стиля в Казани.

После кончины хозяина в 1877 году домовладение на Грузинской было разделено между его сыновьями. Домом владели старший — полковник и штаб-офицер Окружного интендантского управления Вячеслав Вячеславович, а затем младший — Сергей Вячеславович. Он служил участковым мировым судьёй (4-й участок), избирался гласным Казанской городской думы. Дом на Грузинской был официальным адресом Казанского съезда мировых судей, так как Сергей Вячеславович был председателем съезда.

Манасеины — крупный дворянский и влиятельный род. Например, Николай Авксентьевич Манасеин (племянник Вячеслава Петровича) был министром юстиции Российской Империи и генерал-прокурором Правительствующего Сената при императоре Александре III.

Хозяйская квартира занимала весь второй этаж с балконом. Часть комнат сдавались внаём. Например, в доме в начале XX века проживал Виктор Сергеевич Груздев, известный в Казани акушер, основатель казанской школы акушерства. Сегодня его именем названа одна из улиц. Также здесь располагалась школа изящных рукоделий Юлии Карловны Горст.

Дом за последние десятилетия потерял балкон, чугунные опоры, лепнину, парадные ворота; давно заброшен и необитаем, так как находится в аварийном состоянии. Памятнику 182 года, ему необходима срочная реставрация. Угол Покровской и Поперечно-Казанской улиц (ныне Карла Маркса и Япеева). Бывшая контора Адмиралтейства — одно из старейших зданий Казани. Заложена летом 1768 года. Строилась долго — около десяти лет. В том числе по причине печально известного нашествия войск Пугачёва на Казань, закончившегося городским пожаром.

Угол Покровской и Поперечно-Казанской улиц (ныне Карла Маркса и Япеева). Бывшая контора Адмиралтейства — одно из старейших зданий Казани. Заложена летом 1768 года. Строилась долго — около десяти лет. В том числе по причине печально известного нашествия войск Пугачёва на Казань, закончившегося городским пожаром.

Проект конторы составил архитектор Василий Иванович Кафтырев. Адмиралтейство в Казани было упразднено в 1835 году. После чего здание на Покровской находилось у военных кантонистов. Позже здесь разместился Казанский Приказ общественного призрения (что-то вроде управления по соцобеспечению) с больницей. На втором этаже был учреждён домовый храм во имя иконы Божией Матери «Неопалимая купина». С 1865 года здесь городская земская больница. Известно, что в декабре 1887 года девять дней тут лечился после неудавшегося самоубийства Алексей Пешков — будущая литературная громада Максим Горький.

Больница продолжала работу после революции 1917 года. Сначала как Первая Казанская рабочая. С 1949 года — больница №7, с 1985-го — кардиологический диспансер. В 2012 году диспансер был закрыт. Здание передано на реставрацию группе ASG. Были обновлены фасады, но здание не используется по сей день. С 1995 года бывшая контора Адмиралтейства — памятник общероссийского значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. ___________

___________

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

Предыдущие материалы:

Свежие комментарии