Продолжаем путешествие...

___

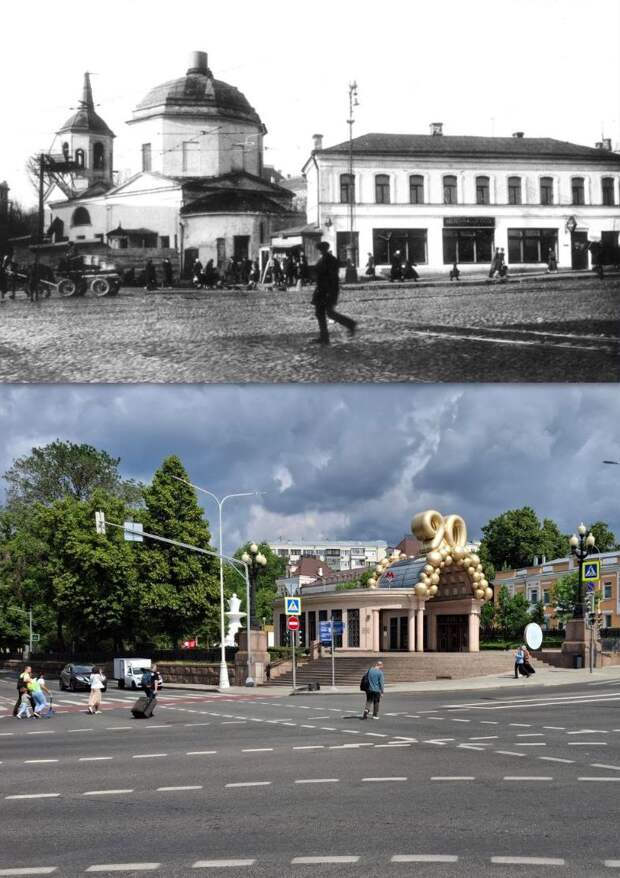

Мясницкая. Храм Великомучеников Фрола и Лавра, что у Мясницких ворот.

На втором плане дом Ивана Ивановича Юшкова (сегодня там Глазуновская академия живописи).

Храм был возведён в кирпиче в 1650-е годы. Он дал второе название Мясницким воротам Белого города: Фроловские ворота; соседний Фролов переулок тоже назван по храму.

Пятиглавый, миниатюрный, с такой же маленькой шатровой колокольней. Святые Фрол и Лавр считались покровителями ямщиков. Раз в год, 18 августа, московские извозчики приводили к храму своих наряженных и украшенных лентами лошадей, из-за чего у Мясницких ворот образовывался большой затор.С началом строительства метрополитена храм был приговорён. Какое-то время Наркомпросу удавалось сохранять его, но в 1934 году он был снесён, чтобы освободить место для технических служб Метростроя. Уже много лет ведётся разговор о восстановлении храма; ещё лужковская мэрия одобрила проект, но освобождённый участок пустует.

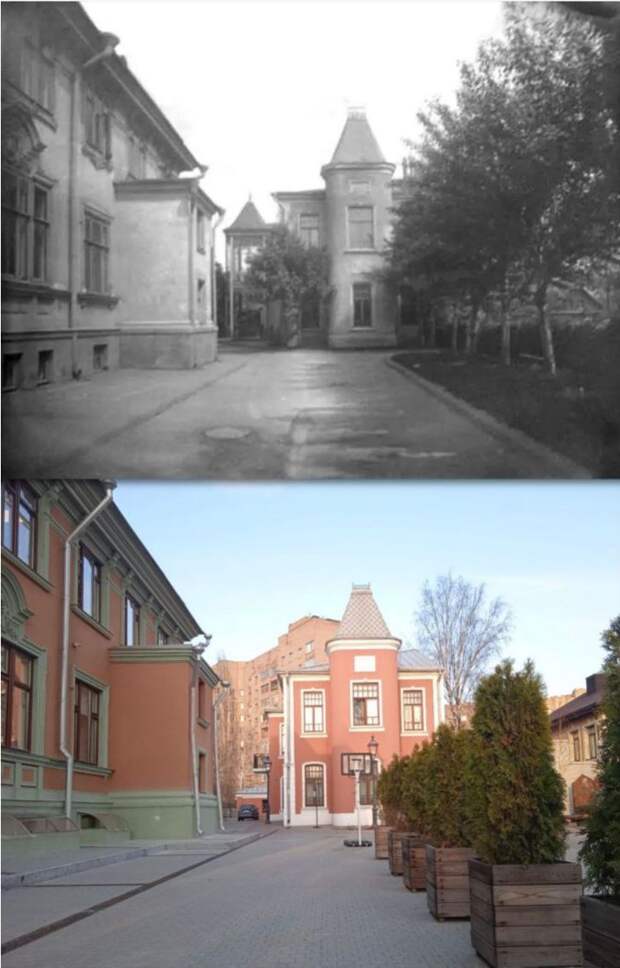

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 120 лет. Восточные (они же Петровские) ворота в усадьбу Михалково. Возведены Петром Яковлевичем Плюсковым по проекту Василия Ивановича Баженова.

Восточные (они же Петровские) ворота в усадьбу Михалково. Возведены Петром Яковлевичем Плюсковым по проекту Василия Ивановича Баженова.

Михалково с 1680-х года было вотчиной князей Дашковых. Последний хозяин из рода Михаил Иванович Дашков рано умер, и наследство отошло вдове — знаменитой Екатерине Романовне Воронцовой-Дашковой, соратнице императрицы Екатерины Великой. Дашкова продала имение дяде — Никите Ивановичу Панину, а тот передал Михалково брату Петру. При нём усадьба была отстроена заново. Панин дружил с архитектором Баженовым, Возможно, что он проектировал постройки усадьбы, включая ворота.

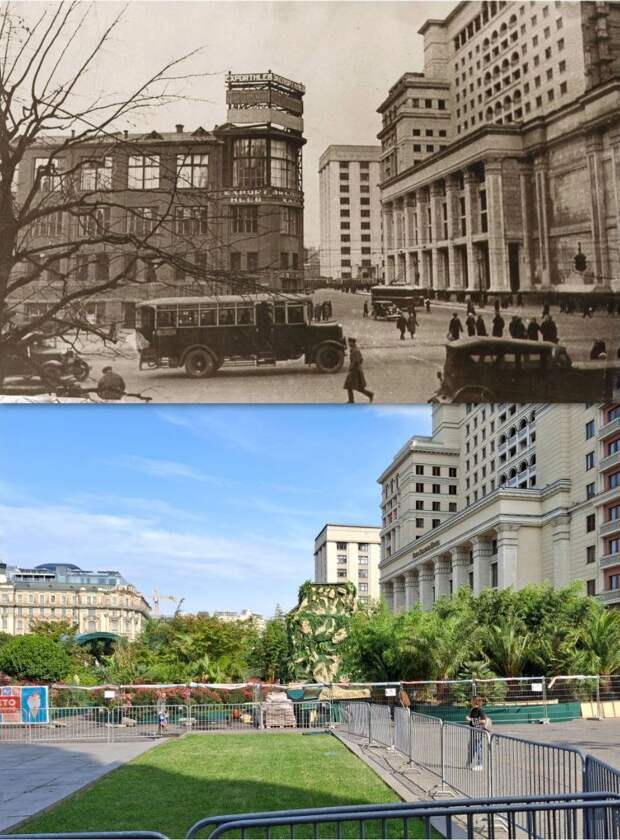

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. 1935 год. Вид на гостиницу Моссовета (будущую «Москву») со стороны Исторического музея. Судя по пустым глазницам окон, в здании ещё идут отделочные работы. Архитекторы гостиницы: Освальд Андреевич Стапран, Леонид Иванович Савельев, Алексей Викторович Щусев.

1935 год. Вид на гостиницу Моссовета (будущую «Москву») со стороны Исторического музея. Судя по пустым глазницам окон, в здании ещё идут отделочные работы. Архитекторы гостиницы: Освальд Андреевич Стапран, Леонид Иванович Савельев, Алексей Викторович Щусев.

Слева, на углу с канувшей в Лету Неглинной улицей, стоит здание в стиле конструктивизма — главная контора «Экспортхлеба» (Export Hleb). До революции это было изящное здание Торгово-промышленного товарищества «Петра Свешникова сыновья», занимавшегося сбытом пушнины и меха. В 1925 году здание было передано «Экспортхлебу», а в 1927 году кардинально перестроено, причём без остановки работы самой конторы. Проектировал Сергей Егорович Чернышёв, будущий главный архитектор Москвы. Контора «Экспортхлеба» была снесена при реконструкции площади Революции в 1937 году.

Спустя 90 лет нет той самой гостиницы «Москва» — на её месте новодел. Единственное сохранившееся здание со старого кадра — на втором плане — Дом Совнаркома (он же Госплан, а ныне Госдума).

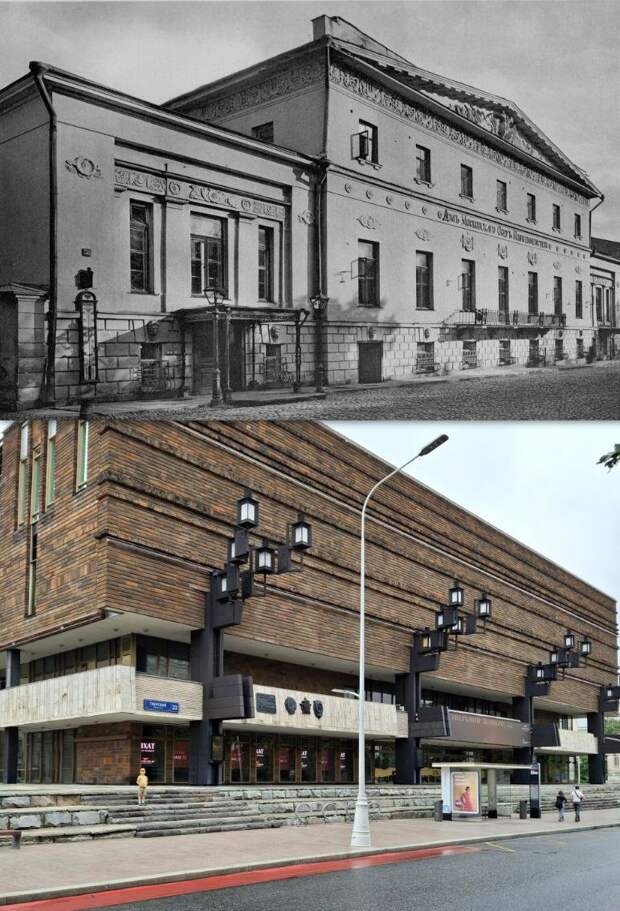

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Дом Натальи Васильевны Урусовой на Кузнецкой (ныне Новокузнецкой) улице. Чёрно-белый кадр сделан, скорее всего, после завершения строительства в 1912 году. Архитектор дома Иван Иванович Рерберг (автор Киевского вокзала и телеграфа на Тверской).

Дом Натальи Васильевны Урусовой на Кузнецкой (ныне Новокузнецкой) улице. Чёрно-белый кадр сделан, скорее всего, после завершения строительства в 1912 году. Архитектор дома Иван Иванович Рерберг (автор Киевского вокзала и телеграфа на Тверской).

Наталья Васильевна была дочерью Василия Алексеевича Бахрушина. Её муж Семён Никитич Урусов был потомственным почётным гражданином Москвы. Он значился попечителем Бахрушинской больницы и родильного приюта Бахрушиных в Сокольниках. Скончался незадолго до революции. Наталья Васильевна более чем на 20 лет пережила мужа. После 1917 года она эмигрировала во Францию, где жила до кончины в 1938-м.

С 1954 года в бывшем доме Урусовых — посольство Индонезии.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Москворецкая. На картах осталась до сих пор, но фактически её нет.

Улица Москворецкая. На картах осталась до сих пор, но фактически её нет.

На чёрно-белой фотографии справа виден скруглённый угол дома купца Михаила Прокофьевича Медведева, известного в Москве торговца сахаром и чаем. За домом видна часовня Всемилостивого Спаса. За часовней начинались Мытный двор и Мокринский переулок. Слева по Москворецкой улице высится колокольня церкви Николая Чудотворца Москворецкого. За ней хорошо виден центральный крест Покровского собора.

Старинная застройка большого квартала между Васильевской площадью и чётной стороной Москворецкой улицы пошла под снос в 1930-х со строительством Большого Москворецкого моста.

Нечётную сторону улицы начали сносить в 1940-е, когда на месте Зарядья было решено строить восьмую сталинскую высотку. Проект был остановлен, на возведённом стилобате в 1960-е выросла гостиница «Россия». Она была разобрана в 2000-е годы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. 1909 год. Селезнёвская улица. Селезнёвские бани. Когда-то рядом протекала Неглинка, рядом были пруды, называемые Селезнёвскими или Антроповскими ямами. Отсюда было удобно набирать воду, потому бани в этом месте появились очень давно. На рубеже XIX и XX веков Селезнёвскими банями владел Сергей Семёнович Крашенинников. Ему же принадлежал доходный дом слева от бань, построенный в 1901 году по проекту архитектора Петра Павловича Щёкотова. Он попал в оба кадра.

1909 год. Селезнёвская улица. Селезнёвские бани. Когда-то рядом протекала Неглинка, рядом были пруды, называемые Селезнёвскими или Антроповскими ямами. Отсюда было удобно набирать воду, потому бани в этом месте появились очень давно. На рубеже XIX и XX веков Селезнёвскими банями владел Сергей Семёнович Крашенинников. Ему же принадлежал доходный дом слева от бань, построенный в 1901 году по проекту архитектора Петра Павловича Щёкотова. Он попал в оба кадра.

Банный корпус, что на снимках, был возведён в 1888 году по проекту Александра Протогеновича Попова. В бане были «дворянское» и «простонародное» отделения. В советские годы Селезнёвские продолжали работать. В наше время были подвергнуты реконструкции. Но сохранили свою функцию.

Обе фотографии сделаны с одной точки. 25 июля 1935 года в Москве открылся VI конгресс коммунистического интернационала. В столице СССР собрались делегаты более 60 компартий по всему миру; обсуждали борьбу с фашизмом. Сейчас это уже далёкая история. Конгресс заседал месяц в Доме Союзов — бывшем Благородном собрании — на углу Охотного Ряда и Большой Дмитровки.

25 июля 1935 года в Москве открылся VI конгресс коммунистического интернационала. В столице СССР собрались делегаты более 60 компартий по всему миру; обсуждали борьбу с фашизмом. Сейчас это уже далёкая история. Конгресс заседал месяц в Доме Союзов — бывшем Благородном собрании — на углу Охотного Ряда и Большой Дмитровки.

Фасад Дома Союзов был затянут в кумачовую ткань с единственным лозунгом, повторённым на языках мира: Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Рядом с Домом Союзов достраивается Дом Совнаркома.

Когда-то здесь стояла усадьба князя Михаила Васильевича Долгорукого. Он был главнокомандующим в Москве. Уже после его кончины, в 1784-м, усадьба была выкуплена Благородным обществом, а затем перестроена по проекту Матвея Фёдоровича Казакова.

В Отечественную войну 1812 года дом сильно пострадал, а в 1814-м был восстановлен архитектором Алексеем Никитичем Бакаревым. В 1903−1908 годах снова чуть перестроен Александром Фелициановичем Мейснером.

Здесь Фёдор Михайлович Достоевский произнёс свою великую речь о Пушкине: «Быть русским значит стать братом всех людей». Здесь же выступал с речью об отмене крепостного права император Александр II.

При советской власти Благородное собрание было разогнано. Дом Союзов стал местом, где проходили все сколь-нибудь значимые события страны Советов, от прощания с ушедшими из жизни вождями до съездов советских организаций.

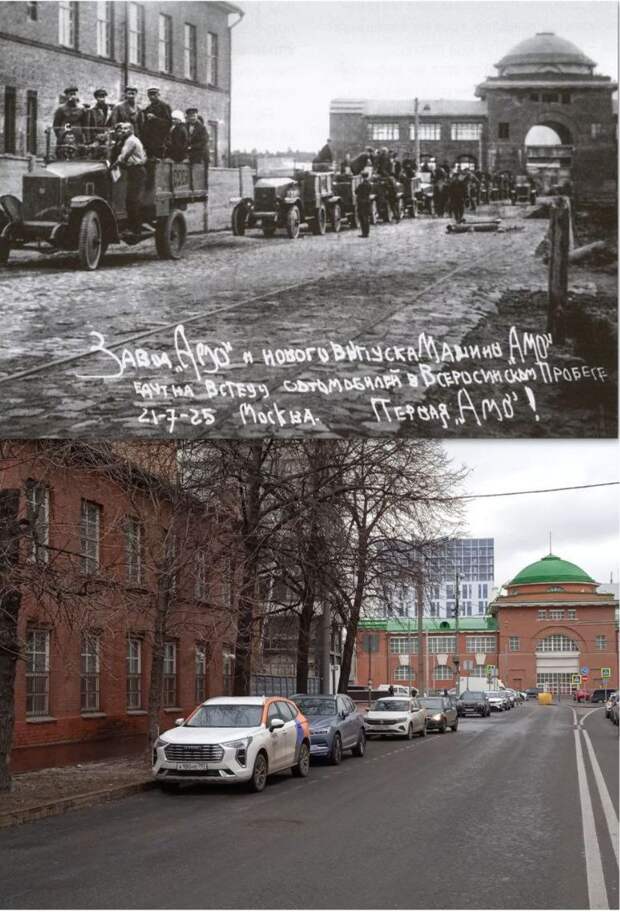

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Ленинская слобода. 21 июля 1925 года. Колонна грузовиков АМО Ф-15 выдвигается от автомобильного завода для участия во Всесоюзном испытательном автопробеге. Он начнётся в Ленинграде. Оттуда грузовики двинутся в Москву, далее в Курск и обратно в Москву. 1600 км по бездорожью и разгильдяйству вместе с грузовиками зарубежных фирм. АМО занял первое и третье места. Второе — австрийский грузовик Stеуг.

Ленинская слобода. 21 июля 1925 года. Колонна грузовиков АМО Ф-15 выдвигается от автомобильного завода для участия во Всесоюзном испытательном автопробеге. Он начнётся в Ленинграде. Оттуда грузовики двинутся в Москву, далее в Курск и обратно в Москву. 1600 км по бездорожью и разгильдяйству вместе с грузовиками зарубежных фирм. АМО занял первое и третье места. Второе — австрийский грузовик Stеуг.

В том же 1925-м завод АМО был переименован в 1-й Государственный автомобильный (с 1931 года — завод имени Сталина, с 1956-го — имени Лихачёва). На втором плане двух снимков здание главной заводской конторы — единственное сохранившееся историческое здание завода. Какое-то время здесь был музей АМО ЗИЛ. Ныне почему-то музей хоккейной славы.

Контора была заложена в 1916 году вместе с заводскими корпусами у Тюфелевой рощи у Симоновой слободы. Из-за войны и революций работы по строительству затянулись. К 1925 году контора стояла без кровли, окон, что хорошо видно на чёрно-белом снимке. Здание было закончено и введено в эксплуатацию в 1926-м.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Когда-то очень давно, до 1700-х годов, нынешняя Мясницкая улица в этой части называлась Евпловкой по храму Святого Евпла Архидиакона. Первый, ещё деревянный, храм на этом месте был возведён в XV веке, а каменный построен в 1750-е годы на деньги, переданные генеральской вдовой Дарьей Лукиничной Томилиной. Её муж, генерал-майор, сенатор Антон Фёдорович Томилин, оставил деньги на строительство нового храма.

Когда-то очень давно, до 1700-х годов, нынешняя Мясницкая улица в этой части называлась Евпловкой по храму Святого Евпла Архидиакона. Первый, ещё деревянный, храм на этом месте был возведён в XV веке, а каменный построен в 1750-е годы на деньги, переданные генеральской вдовой Дарьей Лукиничной Томилиной. Её муж, генерал-майор, сенатор Антон Фёдорович Томилин, оставил деньги на строительство нового храма.

Прихожанами храма были князья Салтыковы, в том числе генерал-фельдмаршал Николай Иванович Салтыков; князья Кольцовы-Масальские; коллежский асессор, содержатель различных фабрик Михаил Андреевич Милютин и его сын, статский советник Алексей Михайлович.

Говорят, что церковные службы здесь не прекращались при французской оккупации Москвы в 1812 году. В первые годы Советской власти все храмы на Мясницкой были уничтожены, включая Архидьякона Евпла. На освободившемся месте планировалось возвести Дом трестов. Но строительство так и не начиналось все советские десятилетия. В 2000-е тут был поставлен бизнес-центр, где размещается Высшая школа экономики. Храмовый фундамент без изучения был уничтожен при том строительстве.

Слева на двух фотографиях крыло усадьбы Александра Дмитриевича Черткова.

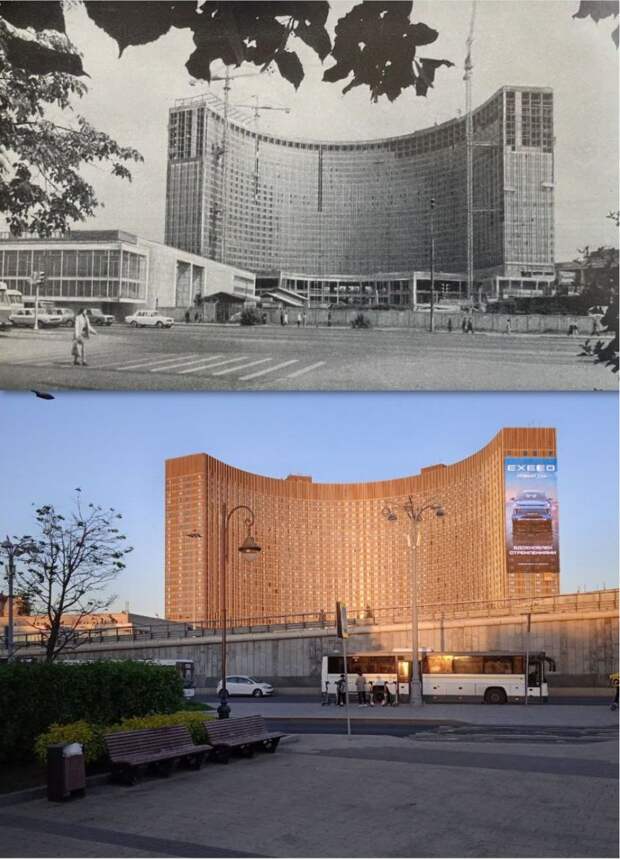

Обе фотографии сделаны с одной точки. Гостиница «Космос» была открыта 19 июля 1979 года, за год до начала Олимпийских Игр в Москве. Чёрно-белый кадр был сделан в 1978 году и опубликован в журнале «Строительство и архитектура Москвы». Над проектом гостиницы трудились советские и французские архитекторы: Виктор Семёнович Андреев, Трифон Григорьевич Заикин, Владимир Вячеславович Стейскал, Оливье Какуб, Пьер Жуглё. По их задумке, полукруглый фасад должен был повторять полукруг главного входа на ВДНХ.

Гостиница «Космос» была открыта 19 июля 1979 года, за год до начала Олимпийских Игр в Москве. Чёрно-белый кадр был сделан в 1978 году и опубликован в журнале «Строительство и архитектура Москвы». Над проектом гостиницы трудились советские и французские архитекторы: Виктор Семёнович Андреев, Трифон Григорьевич Заикин, Владимир Вячеславович Стейскал, Оливье Какуб, Пьер Жуглё. По их задумке, полукруглый фасад должен был повторять полукруг главного входа на ВДНХ.

На открытии гостиницы был совместный советско-французский концерт (Алла Пугачёва, Джо Дассен). Во время Игр здесь размещался пресс-центр Олимпиады. «Космос» с его футуристическим фасадом в 1984 году попал в эпизод фильма «Гостья из будущего», как пример будущей Москвы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 46 лет. Красивый дом с колоннами в центре чёрно-белого кадра до 1961 года занимал стрелку Большой Молчановки и Поварской (в советские времена улица Воровского). В XIX веке здесь размещалась 5-я мужская гимназия, где учились поэты Борис Леонидович Пастернак и Владимир Владимирович Маяковский, председатель третьей Думы Александр Иванович Гучков и философ Иван Александрович Ильин, художник Владимир Михайлович Голицын, философ Владимир Сергеевич Соловьёв, психиатр Сергей Сергеевич Корсаков.

Красивый дом с колоннами в центре чёрно-белого кадра до 1961 года занимал стрелку Большой Молчановки и Поварской (в советские времена улица Воровского). В XIX веке здесь размещалась 5-я мужская гимназия, где учились поэты Борис Леонидович Пастернак и Владимир Владимирович Маяковский, председатель третьей Думы Александр Иванович Гучков и философ Иван Александрович Ильин, художник Владимир Михайлович Голицын, философ Владимир Сергеевич Соловьёв, психиатр Сергей Сергеевич Корсаков.

В первый советский год гимназия была закрыта, на её месте появилась школа №23, затем средняя школа №91. Она размещалась в старинном доме до 1960-х.

С конца 1961 года начался снос всей старой застройки по чётной стороне Большой Молчановки. Всё ради строительства проспекта Калинина.

Проспект был предусмотрен планом переустройства Москвы ещё в 1930-е годы. За его устройство взялся Никита Хрущёв. Говорят, что он же лично утверждал проект будущей магистрали. Вместе со зданием старой гимназии планировался снос стоящего за ней храма Симеона Столпника. По счастью, этого не произошло. Остановил разрушение Леонид Иванович Антропов, русский архитектор, коллекционер клеймёных кирпичей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 70 лет. Это проспект Мира, бывшая 1-я Мещанская. На верхней фотографии трёхэтажный дом №126. Тот самый Владимир Семёнович Высоцкий, из «Баллады о детстве».

Это проспект Мира, бывшая 1-я Мещанская. На верхней фотографии трёхэтажный дом №126. Тот самый Владимир Семёнович Высоцкий, из «Баллады о детстве».

Но родился, и жил я, и выжил —

Дом на Первой Мещанской, в конце

Сюда Высоцкого привезли из роддома в 1938 году. Здесь он жил до 1946 года. Окна Высоцких на третьем этаже: третье и четвёртое справа. В начале 1950-х дом поглотил дом сталинской эпохи — восьмиэтажный корпус (проспект Мира, 76). От старой постройки осталось крыло во дворе. Мама Высоцкого получила квартиру в этом новом доме.

Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой

Соседушка с соседушкою баловались водочкой.

Все жили вровень, скромно так: система коридорная,

На тридцать восемь комнаток всего одна уборная

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 85 лет. Люсиновская улица. Храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. На первый взгляд, ничего не изменилось, но за минувший век была разрушена и отстроена заново — воссоздана — колокольня.

Люсиновская улица. Храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. На первый взгляд, ничего не изменилось, но за минувший век была разрушена и отстроена заново — воссоздана — колокольня.

Каменный храм на этом месте был возведён вместо изветшавшей деревянной церквушки в годы правления Петра Великого. Деньги на строительство шли из казны от имени царевича Алексея Петровича. Высокое покровительство помогло строительству — храм возводился из кирпича, несмотря на прямой запрет императора на каменное строительство. Тогда вся Россия отправляла кирпич на возведение Петербурга.

В 1714 году был закончен и освящен нижний храм во имя иконы Иерусалимской Божией Матери. Но после суда и казни царевича Алексея строительство встало на долгие годы. Храм был завершён спустя полвека после закладки первого камня. В июле 1762 года церковь наконец-то была освящена. Кто был её архитектором — вопрос. Есть предположение, что Доменико Трезини. В достройке храма также принимали участие Иван Фёдорович Мичурин и князь Дмитрий Ухтомский.

В первые советские годы храм был закрыт. В 1930-м были разобраны ограда и звонница, снесена главка купола. В 1990-е в храме снова начались службы. Он был реставрирован.

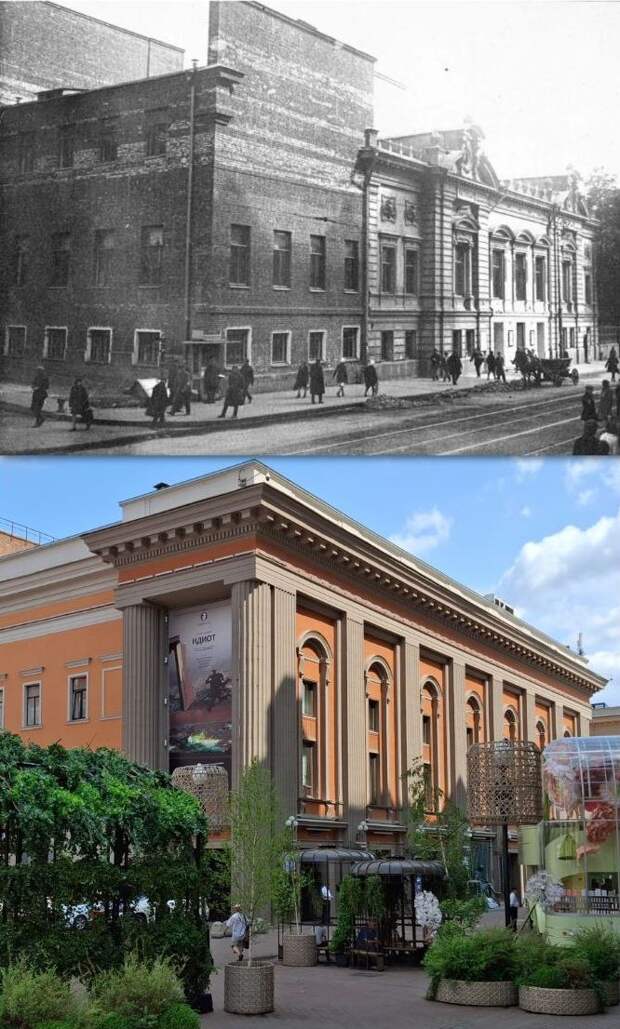

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 142 лет. Арбат. Угол Большого Николопесковского переулка. Когда-то на месте нынешнего театра имени Вахтангова стоял красивый частный дом, принадлежавший фабриканту Василию Павловичу Бергу. В доме был большой зал, где чуть больше 100 лет назад 3-я студия МХАТа, которой руководил Евгений Багратионович Вахтангов, провела спектакль «Чудо святого Антония». 13 ноября 1921 года считается днём рождения будущего театра.

Арбат. Угол Большого Николопесковского переулка. Когда-то на месте нынешнего театра имени Вахтангова стоял красивый частный дом, принадлежавший фабриканту Василию Павловичу Бергу. В доме был большой зал, где чуть больше 100 лет назад 3-я студия МХАТа, которой руководил Евгений Багратионович Вахтангов, провела спектакль «Чудо святого Антония». 13 ноября 1921 года считается днём рождения будущего театра.

В начале 1920-х дом Берга был перестроен в модном конструктивистском стиле. На чёрно-белом кадре виден один из этапов реконструкции. Фасад бывшего дома Берга стал угловатым и плоским. В 1926 году театр получил имя своего основателя Вахтангова.

Ночью 24 июля 1941 года в здание театра попала немецкая авиабомба, погибли люди, театр был фактически уничтожен. Труппа эвакуирована в Омск, где находилась почти всю Великую Отечественную.

В 1946–1947 годах на прежнем месте был фактически отстроен новый театр по проекту архитектора Павла Васильевича Абросимова.

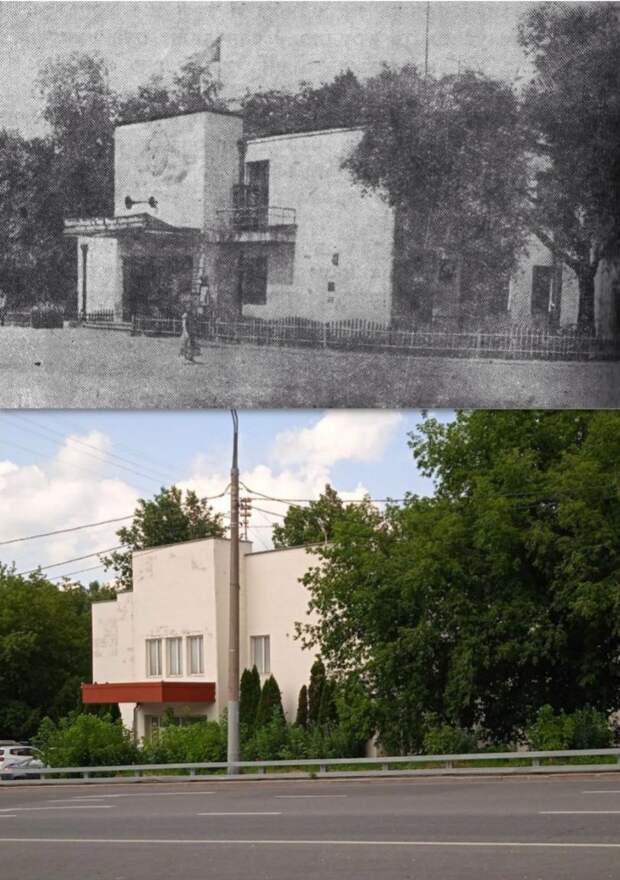

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около века... Довольно редкий снимок клуба Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева. Типовой проект Леонида Александровича Веснина. Улица Михалковская. Клуб стоит у ворот в усадьбу Михалково.

Довольно редкий снимок клуба Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева. Типовой проект Леонида Александровича Веснина. Улица Михалковская. Клуб стоит у ворот в усадьбу Михалково.

Здание заложено в 1927-м и завершено в 1929-м. В то же время в Ростокино был возведён по этому же проекту Дом культуры имени Луначарского Ростокинской камвольно-отделочной фабрики.

Веснин получил порцию критики за свой проект. Зал на 450 зрителей — мал. Нет спортивного зала. Нет комнат для кружковых занятий. Кроме того, начальство фабрики отдало часть помещений в клубе под жильё. В начале 1980-х здание было сильно перестроено, что хорошо видно на фотографиях.

Обе снимка сделаны с одной точки с разницей 88 лет. Выход на Лубянскую площадь со стороны Никольской улицы. На чёрно-белом кадре Проломные ворота Китайгородской стены. Ворота также назывались Владимирскими по храму во имя Владимирской Божией Матери, что стоял рядом. Ворота и храм были снесены в 1934 году.

Выход на Лубянскую площадь со стороны Никольской улицы. На чёрно-белом кадре Проломные ворота Китайгородской стены. Ворота также назывались Владимирскими по храму во имя Владимирской Божией Матери, что стоял рядом. Ворота и храм были снесены в 1934 году.

На дальнем плане красивое здание страхового общества «Россия». Оно было возведено в конце XIX века по проекту трёх архитекторов: Виктора Андреевича Величкина, Александра Васильевича Иванова и Николая Михайловича Проскурнина.

С 1919 года в этом здании размещается госбезопасность (ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКГБ-КГБ-ФСК-ФСБ). В 1932−1933 годах здание было надстроено на два этажа и пристроено. Тогда же, в 1930-е, со стороны Фуркасовского переулка возведён новый корпус для чекистов по проекту Аркадия Яковлевича Лангмана и Ивана Георгиевича Безрукова. В 1940-х началась кардинальная перестройка здания по проекту Алексея Викторовича Щусева. Работы продолжались до начала 1980-х. К 1983 году вся штаб-квартира КГБ СССР получила законченный вид, каким его представлял Щусев.

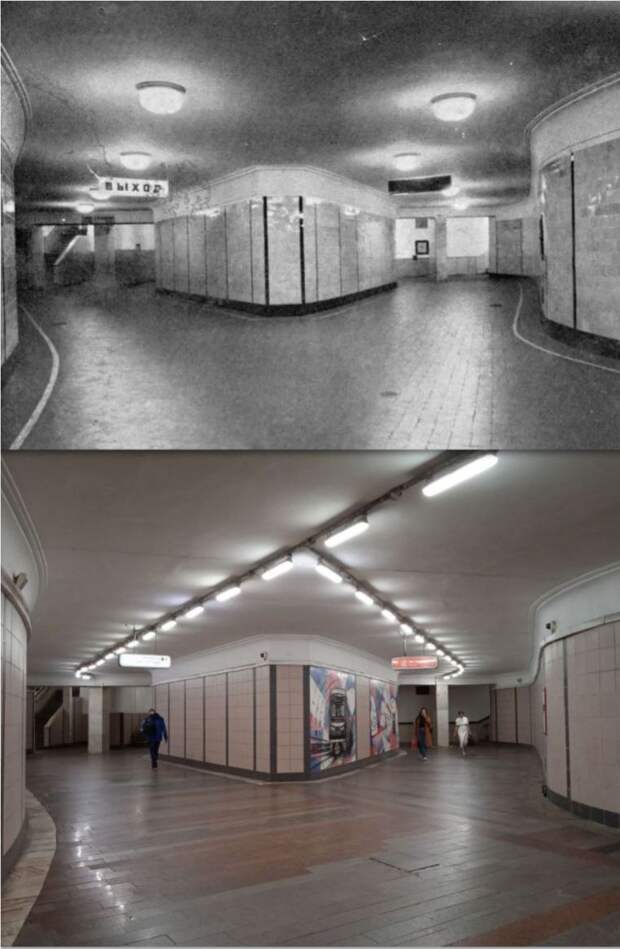

Обе фотографии сделаны с одной точки. Коридор станции метрополитена «Дзержинская» (с 1990 года — «Лубянка»). Нижняя фотография сделана с той же точки 90 лет спустя. Архитектор станции, кроме вестибюлей, урбанист Николай Александрович Ладовский. Он же проектрровал соседнюю станцию «Красные ворота».

Коридор станции метрополитена «Дзержинская» (с 1990 года — «Лубянка»). Нижняя фотография сделана с той же точки 90 лет спустя. Архитектор станции, кроме вестибюлей, урбанист Николай Александрович Ладовский. Он же проектрровал соседнюю станцию «Красные ворота».

Коридор практически не изменился. Чего не скажешь о перонном зале. Самая авангардная станция московского метро была практически полностью перестроена в 1970-е годы при строительстве перехода на «Кузнецкий мост». Изначально «Дзержинская» была без центрального зала.

Как и большинство других станций первой очереди, изначально была построена в стиле Ар-деко. Покровка. 1882 год. Храм Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот. Или, как говорили старые москвичи, Троица на Грязех. Память о речушке Рачке, протекавшей в стародавние времена через Покровку. Весной она создавала грязь и распутицу.

Покровка. 1882 год. Храм Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот. Или, как говорили старые москвичи, Троица на Грязех. Память о речушке Рачке, протекавшей в стародавние времена через Покровку. Весной она создавала грязь и распутицу.

Храм завершил в 1861 году Михаил Доримедонтович Быковский. Деньги пожертвовал богатейший московский купец того времени Евграф Владимирович Молчанов.

В 1930 году Троицкий храм был закрыт решением Моссовета. Сначала превращён в зернохранилище, а после войны — в Дом культуры. Купол и колокольня разобраны за ненадобностью. В центральном приделе заделали кинотеатр, на месте алтаря — сцена. В 1980-е здесь был Центр досуга и отдыха Мособлпрофсоюза. Последние десятилетия храм медленно восстанавливают. Колокольню и купол планируют воссоздать.

Слева на современном кадре — доходный дом Александры Ивановны Слудской (в девичестве Карповой). Слудская заказала построить его на участке, принадлежавшем её отцу Ивану Карпову. Он же держал двухэтажный доходный дом (на первом плане чёрно-белого снимка). В 1908–1909 годах рядом с храмом вырос шестиэтажный корпус по проекту архитектора Михаила Николаевича Глейнига.

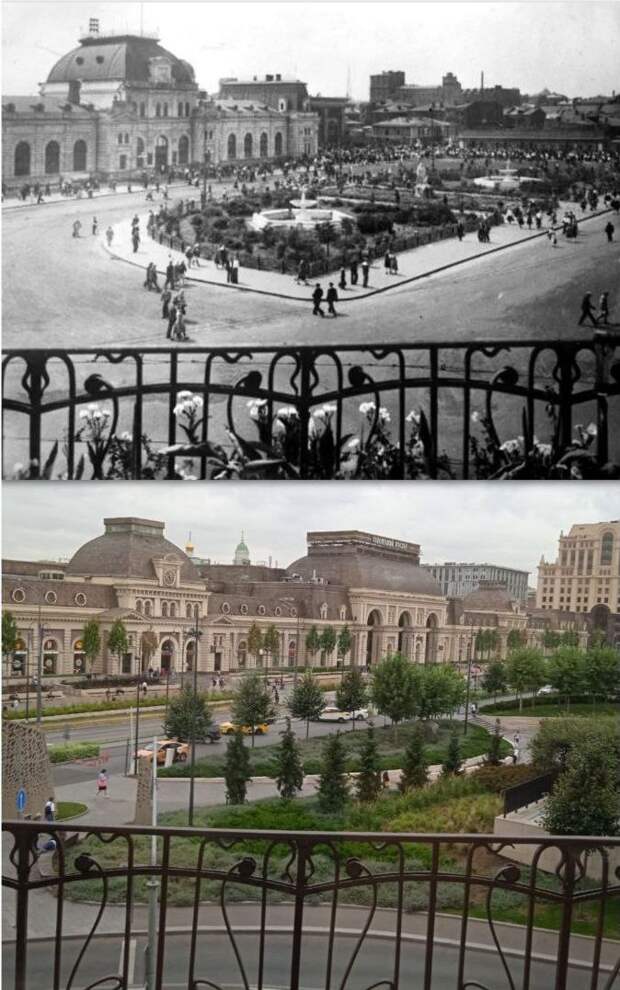

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 143 лет. Павелецкий вокзал и Ленинская площадь в 1940-х годах. Ныне площадь называется Павелецкой.

Павелецкий вокзал и Ленинская площадь в 1940-х годах. Ныне площадь называется Павелецкой.

До революции вокзал принадлежал Обществу Рязанско-Уральской железной дороги. Компания владела крупнейшей частной железнодорожной сетью в России, которая связывала 12 губерний. Не хватало только ветки — от села Павелец на Москву через Каширу.

Павелец — село в 3500 душ на реке Верде. При постройке храма Христа Спасителя из Павельца везли камень, который добывали в его окрестностях.

Вокзал был заложен в 1898-м, а открыт в сентябре 1900 года. Проектировали Николай Александрович Квашнин и Юлий Фёдорович Дидерихс.

С 1912-го вокзал назывался Саратовским, площадь — Саратовской. В ноябре 1987 года Павелецкий открыт второй раз после реконструкции. Здание было капитально реконструировано и расширено в шесть раз. В сентябре 2021 года после реконструкции открылась новая привокзальная площадь.

Обе фотографии сделаны с одной точки С этой маленькой церквушки когда-то начиналась Мясницкая. Храм Гребневской иконы Божией Матери был возведён по указу царя Ивана III в память присоединения Новгородской республики. Перестраивался и достраивался в последующие столетия. На чёрно-белой фотографии храм за несколько лет до сноса.

С этой маленькой церквушки когда-то начиналась Мясницкая. Храм Гребневской иконы Божией Матери был возведён по указу царя Ивана III в память присоединения Новгородской республики. Перестраивался и достраивался в последующие столетия. На чёрно-белой фотографии храм за несколько лет до сноса.

Здесь была усыпальница знаменитых русских людей. Например, тут погребены поэт Василий Кириллович Тредиаковский, математик Леонтий Филиппович Магницкий.

В первые годы Советской власти храм был приговорён к сносу. Первая попытка состоялась в 1926-м. Церковь якобы мешала уличному движению. Но прихожане собрали 600 подписей, требуя сохранить древний памятник истории. Тогда его удалось отстоять. Спустя четыре года, 1 февраля 1930-го, вышло постановление Мособлисполкома №39 «О закрытии т.н. Гребневской церкви на углу Мясницкой ул. и пл. Дзержинского в г. Москве».

Позже храм был передан на баланс Метростроя. Под его фундаментом обнаружат большие тайные каменные ходы, но археологам не дадут их изучить; церковь будет снесена в 1935 году при строительстве станции «Дзержинская» (ныне «Лубянка»). На месте храма с 1985 года стоит корпус Вычислительного центра КГБ СССР.

На дальнем плане чёрно-белого кадра виден старинный большой дом, называемый москвичами Шиповской крепостью. По имени владельца, генерала Петра Ивановича Шипова. Он стоял за Политехническим музеем, где сейчас начинается Музейный парк.

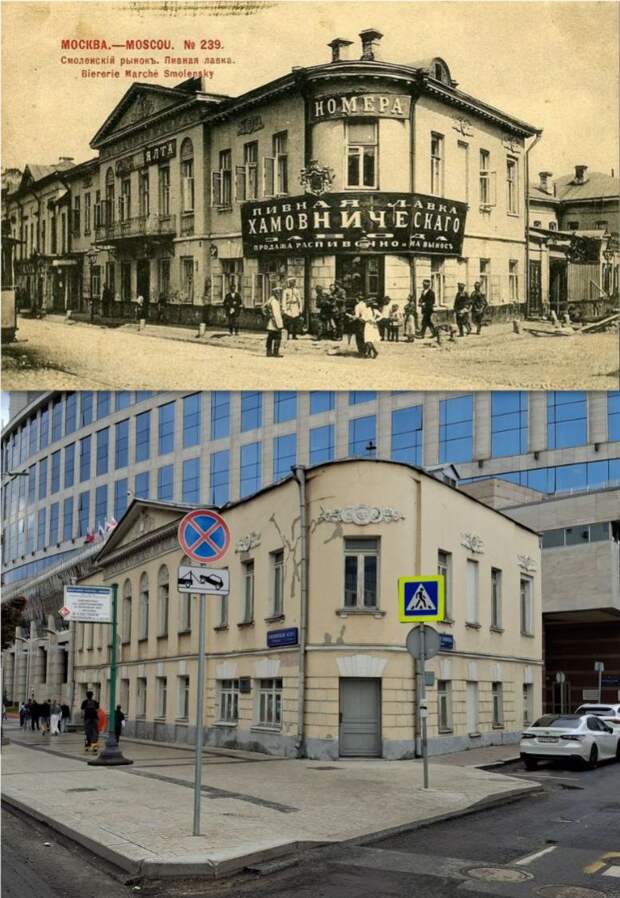

Разница между фотографиями около века. Современный кадр взят чуть дальше изначальной точки съёмки, чтобы вы могли оценить изменения. Старинный доходный дом послепожарной Москвы на Смоленской площади, у бывшего Смоленского сенного рынка, на углу с переулком Каменная Слобода.

Старинный доходный дом послепожарной Москвы на Смоленской площади, у бывшего Смоленского сенного рынка, на углу с переулком Каменная Слобода.

Возведён примерно в 1817 году и сильно перестраивался около 1832-го. Владел домом московский купец Игнатий Никитич Золотарёв, а после его кончины в 1836-м — вдова Ирина Семёновна Золотарёва (она скончалась в 1843-м). Затем дом перешёл семейству Финогеновых. Последним частным владельцем до революции 1917 года значился некто Иван Петрович Суворов.

На первом этаже размещалась пивная лавка Хамовнического пиво-медоваренного завода. Торговали «распивочно и на вынос». Потом здесь открылась пивная лавка Жильцова, а на втором была гостиница — номера «Ялта». В ранние советские времена в доме была молочная кухня Крестьянского молочного союза, а затем овощной магазин и коммунальное жильё. К сожалению, в наше время дом подвергся сильной реконструкции, из-за чего частично потерял свой исторический облик.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Каким был угол Гоголевского бульвара и Пречистенки до появления там вестибюля станции метро «Кропоткинская» (до 1957 года станция называлась «Дворец Советов»).

Каким был угол Гоголевского бульвара и Пречистенки до появления там вестибюля станции метро «Кропоткинская» (до 1957 года станция называлась «Дворец Советов»).

На старинной фотографии — обезглавленный храм Сошествия Святого Духа. Скоро он будет снесён. Место храма и по сей день стоит незанятым — это пространство у левого крыла «Кропоткинской».

Каменный храм на месте старой деревянной церкви был возведён в 1699 году стольником Борисом Фёдоровичем Дементьевым. В течение последующих эпох храм перестраивался. Например, колокольня и трапезная были построены в XIX веке. В 1934-м в связи с постройкой первой очереди метро храм был разобран. К тому времени он уже три года был закрыт, кресты и купола снесены.

Белое двухэтажное здание рядом с храмом — типичный доходный дом XIX века. В первые годы Советской власти на первом этаже располагалась сберкасса. Здание также было снесено при подготовке к строительству станции «Дворец Советов» (проектное название «Кропоткинские ворота»).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет. 2-й Мариинский переулок (ныне переулок Чернышевского). Перед вами флигель усадьбы торговца резиновыми изделиями Карла Августовича Мейера.

2-й Мариинский переулок (ныне переулок Чернышевского). Перед вами флигель усадьбы торговца резиновыми изделиями Карла Августовича Мейера.

Возведён в 1905 году по проекту Максимилиана Карловича Геппенера. Сам архитектор жил по соседству. Во флигеле нередко собирались участники суриковского литературного кружка. Говорят, что Адель Мейер была организатором литературного кафе. В 1912 году кружок посещал Сергей Есенин. Чёрно-белая фотография сделана в 1918 году. Во флигеле открылся Третий пролетарский музей.

В первый год советской власти в Москве начали появляться так называемые пролетарские музеи. Часто в национализированных домах собирали и выставляли на обозрение рабочего класса и городской бедноты отнятые у прежних хозяев культурные ценности. Первый пролетарский музей открылся 7 ноября 1918 года на Большой Дмитровке, 24, в доме Ольги Петровны Леве. Второй пролетарский музей был открыт на Пятницкой улице (ныне там Толстовский центр). В доме Мейера открылся третий по счёту музей. В 1921 году он был закрыт. С 1918-го по 1920 год в Москве было открыто восемь пролетарских музеев и пять филиалов.

В 2008 году флигель был передан музею Есенина. Ныне здесь Есенин-центр.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 106 лет. Один из известных домов старой Москвы — дом генерала от кавалерии Андрея Семёновича Кологривова на Тверском бульваре.

Один из известных домов старой Москвы — дом генерала от кавалерии Андрея Семёновича Кологривова на Тверском бульваре.

По московской легенде, здесь молодой Александр Сергеевич Пушкин встретил Наталью Николаевну Гончарову. Дом пережил большой пожар 1812 года. В 1830-х был выкуплен казной для служебного жилья Московского обер-полицеймейстера. Соответствующая надпись отчётливо читается на фасаде. В первые годы XX века это дом московского градоначальника.

С началом сталинской реконструкции Москвы дом был разрушен. В 1936 году на его месте началось строительство Музыкального театра имени Немировича-Данченко — необычное здание цилиндрической формы. Но из-за войны строительство остановилось, а в 1960-х недострой был разобран. В начале 1970-х здесь появился новый корпус МХАТа по проекту Владимира Степановича Кубасова. Он же построил Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. Некоторые острословы называли театральный корпус «гроб с музыкой». Но здание получилось уникальным. По нему очень интересно пройти с экскурсией.

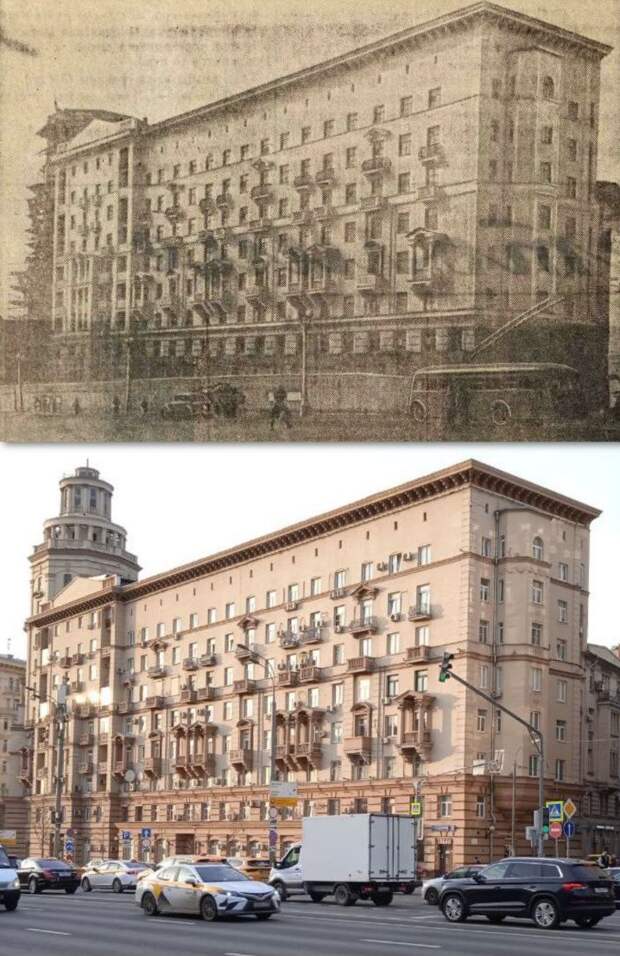

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Чёрно-белый кадр был опубликован в газете «Вечерняя Москва» 25 июня 1949 года. Подпись под снимком: Строительство жилого дома на Малой Колхозной площади.

Чёрно-белый кадр был опубликован в газете «Вечерняя Москва» 25 июня 1949 года. Подпись под снимком: Строительство жилого дома на Малой Колхозной площади.

Ныне площадь снова называется Малой Сухаревской. Девятиэтажный жилой дом с поликлиникой на первом этаже был возведён по проекту замечательного архитектора Константина Ивановича Джус-Даниленко. В Москве он работал в основном над строительством школ.

Дом был заложен в 1948-м, сдан в рекордный срок — через год. На первом этаже дома располагалась детская стоматологическая поликлиника Дзержинского района. Адрес: Малая Сухаревская площадь, №3, строение 1.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 75 лет. Варварские, или Всехсвятские ворота и башня со стороны Варварки в 1915-м или 1916 году. В проёме ворот видна Варварская площадь (ныне Славянская). За стеной проглядывают верхние этажи Делового двора.

Варварские, или Всехсвятские ворота и башня со стороны Варварки в 1915-м или 1916 году. В проёме ворот видна Варварская площадь (ныне Славянская). За стеной проглядывают верхние этажи Делового двора.

Ворота, башня и вся Китайгородская стена были возведены в 1530-х годах под руководством итальянца Петра Франческо Анибале (русское прозвище — Петрок Малой). При Александре II стены и башни были отреставрированы.

В 1934 году всё было снесено ради проезда транспорта. Впрочем, под землёй частично сохранилось основание Варварской башни. Некогда под ней был целый подземный этаж. Зодчие даже выложили огромные камеры — «слухи» — слушать, не делает ли неприятель подкоп. Если спуститься в подземный переход, можно увидеть старинные камни башни.

От самой Китайгородской стены остались единичные фрагменты. Но часть стены далее по Китайскому проезду (сейчас он называется Китайгородский) — это новодел. Он тянется в сторону Москворецкой набережной.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Вид на храм Христа Спасителя и Большой Каменный мост. 1891 год.

Вид на храм Христа Спасителя и Большой Каменный мост. 1891 год.

В 1859 году на Москве-реке встал трёхпролётный Большой Каменный мост. Проект инженера Николая Богдановича Танненберга. В отличие от старого, действительно каменного, новый мост был из металла — первая в Москве переправа из чугуна. Для её строительства был снесён самый первый старинный каменный мост — памятник инженерной мысли XVII века. Чугунная переправа опиралась на уцелевшие старинные опоры.

Мост начинался от улицы Ленивка и выходил на Всехсвятский переулок (от него осталась ныне лишь дорожка у Дома на набережной).

В конце 1930-х чугунная переправа была разобрана, а новый мост передвинут чуть ближе к Кремлю.

В середине 1930-х за два года на Москве-реке было построено десять мостов — столько же, сколько в старой Москве за 50 лет, писал Евгений Симонов в брошюре «Мосты и набережные столицы».Движение по новому Большому и Малому Каменным, Большому и Малому Краснохолмским, Устьинскому и Крымскому мостам открыто в марте 1938-го.

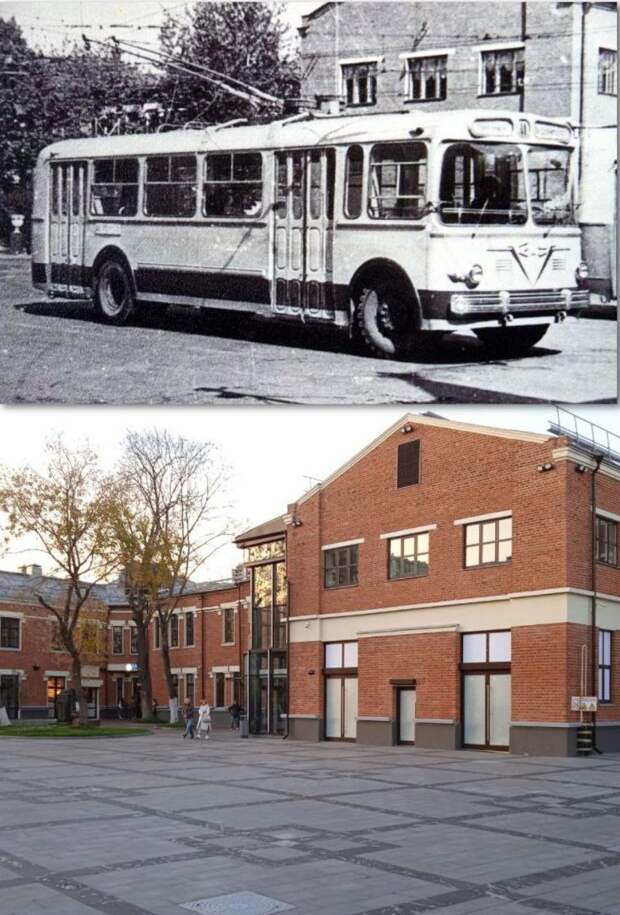

Современный кадр сделан от нынешнего моста. Разница между фотографиями 134 года. Территория 2-го троллейбусного парка. 1967 год. Перед вами троллейбус ЗиУ-7. Производился с 1966 года в городе Энгельс, где, собственно, располагался завод имени Урицкого (легендарный ЗиУ).

Территория 2-го троллейбусного парка. 1967 год. Перед вами троллейбус ЗиУ-7. Производился с 1966 года в городе Энгельс, где, собственно, располагался завод имени Урицкого (легендарный ЗиУ).

Троллейбусов 7-й серии было выпущено всего несколько штук. По другим версиям — около 30. Это была экспериментальная модель. 2-й троллейбусный парк работал в том числе как испытательный полигон для новых моделей троллейбусов. Судя по номеру, этот троллейбус работал на маршруте №41: площадь Дзержинского — стадион «Локомотив».

2-й троллейбусный парк — это бывший Рязанский парк городских железных дорог. Построен в 1911 году. Типовой проект гражданского инженера Михаила Константиновича Поливанова. Трамвайный парк благополучно работал вплоть до 1918 года; после был закрыт и пребывал в статусе кладбища трамваев. Лишь в 1925 году работа была восстановлена. В 1931 году парку было присвоено имя Николая Баумана. В 1937 году трамваи отсюда были переведены в новое Ростокинское депо; с июня 1937-го по 2020-й здесь 2-й троллейбусный парк. Недавно парк был реконструирован с сохранением исторических фасадов. Теперь здесь большой ресторан «Депо. Три вокзала».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 57 лет. Садовая-Самотёчная. Чёрно-белый снимок сделан в 1958 году. На противоположной стороне дороги стоит недостроенный оперно-драматический театр имени Константина Станиславского. Строительство началось ещё до войны. Архитектор Михаил Степанович Жиров, автор известного здания театра имени Моссовета. После начала Великой Отечественной работы прекратились, хотя здание было практически завершено. В недостроенном виде театр простоял вплоть до конца 1960-х.

Садовая-Самотёчная. Чёрно-белый снимок сделан в 1958 году. На противоположной стороне дороги стоит недостроенный оперно-драматический театр имени Константина Станиславского. Строительство началось ещё до войны. Архитектор Михаил Степанович Жиров, автор известного здания театра имени Моссовета. После начала Великой Отечественной работы прекратились, хотя здание было практически завершено. В недостроенном виде театр простоял вплоть до конца 1960-х.

В 1961 году в мастерской Моспроекта под руководством Юрия Николаевича Шевердяева группа архитекторов переработала проект Жирова для Государственного центрального театра кукол. Через 10 лет, в начале 1970-х, вместо помпезных полуколонн и прочих архитектурных излишеств появился плоский функциональный фасад, который уже половину века украшают знаменитые механические часы. Ныне это театр имени Образцова.

Следующее за театром здание — бывшая гимназия Любови Фёдоровны Ржевской. В советские годы здесь была средняя школа (она несколько раз меняла номера: №101, №30, №24 Дзержинского района, №181 Коминтерновского района). В конце 1980-х здание школы было снесено. На этом месте встала безликая коробка вычислительного центра телеавтоматической системы управления движением транспорта «Старт». В 1967 году Самотёчную площадь пересекла Самотёчная эстакада. Её начало видно на современном снимке.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 68 лет. Автор чёрно-белого кадра Олег Николаевич Девитт. Площадь Старых Триумфальных ворот (ныне Триумфальная). На втором плане красивое здание с двумя большими куполами — дом торгово-промышленного товарищества братьев Видоновых. Михаил Михайлович, Сергей Михайлович и Иван Михайлович держали в Москве торговлю обувью и обувное производство.

Площадь Старых Триумфальных ворот (ныне Триумфальная). На втором плане красивое здание с двумя большими куполами — дом торгово-промышленного товарищества братьев Видоновых. Михаил Михайлович, Сергей Михайлович и Иван Михайлович держали в Москве торговлю обувью и обувное производство.

Здание проектировал архитектор Адольф Эрнестович Эрихсон в 1906 году. После революции, в годы НЭПа здесь тоже торговали обувью, но уже не Видоновы, а советский трест «Москож».

В результате реконструкции Садового кольца в 1938 году дом Видоновых был капитально перестроен и надстроен на два этажа по проекту известного Дмитрия Николаевича Чечулина. Модерновый фасад исчез без следа. В перестроенном доме разместился Наркомат вооружений СССР. В 1950-х здание было перестроено ещё раз: расширено и объединено в одно с кинотеатром «Москва». До нашего времени дошла коробка времён борьбы с излишествами в архитектуре.

На чёрно-белом снимке важны детали. Например, трамвай. Рельсы появились здесь в 1907 году и были убраны в 1929-м. На дальнем плане видны пехотные колонны — белые кители и шинельные скатки. Они идут от Брестского (ныне Белорусского) вокзала.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 115 лет. Цветной бульвар. Здание 1-го государственного цирка. Судя по украшению фасада, майские дни 1935 года. По бокам портреты наркома обороны СССР Климента Ефремовича Ворошилова и товарища Сталина с цитатой последнего: "Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому". По фасаду афиша пантомимы «Чёрный пират» о восстании французских крестьян против помещика.

Цветной бульвар. Здание 1-го государственного цирка. Судя по украшению фасада, майские дни 1935 года. По бокам портреты наркома обороны СССР Климента Ефремовича Ворошилова и товарища Сталина с цитатой последнего: "Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому". По фасаду афиша пантомимы «Чёрный пират» о восстании французских крестьян против помещика.

Здание на Цветном построил архитектор Август Егорович Вебер по заказу Альберта Вильгельмовича Саламонского. Цирк открылся осенью 1880-го. Саламонский управлял им вплоть до кончины в 1913-м. В 1919 году цирк был национализирован и стал 1-м государственным. В 1932 году здание Вебера было до неузнаваемости перестроено. В таком виде цирк оставался вплоть до горбачёвских времён.

Когда в 1980-х директором цирка стал Юрий Владимирович Никулин, появился проект реконструкции старого здания с увеличением площади и с сохранением старого фасада. Но не получилось, цирк горел, здание было снесено полностью зимой 1986 года. На его месте выстроен новый корпус, в центре которого — отдалённая копия старого фасада.

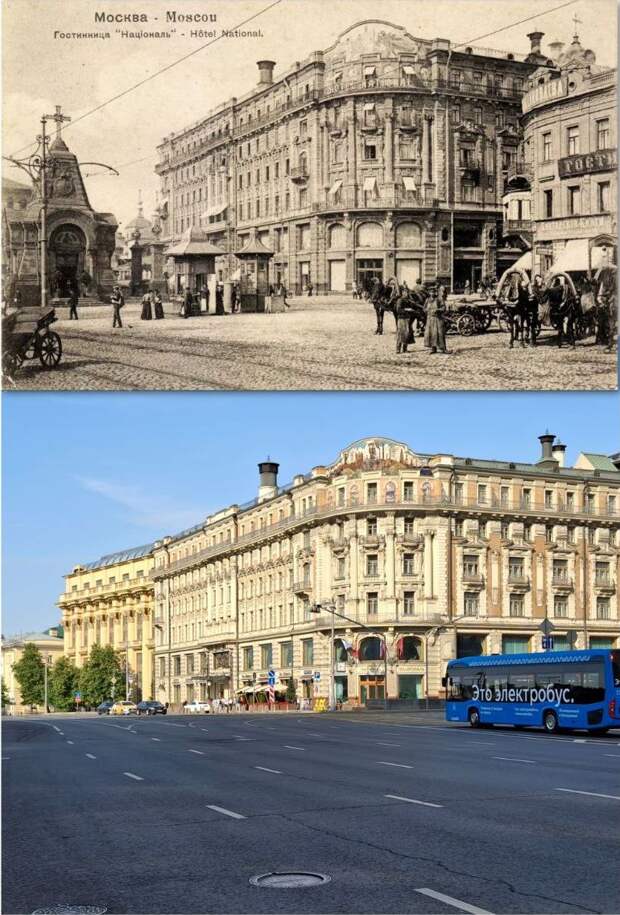

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 90 лет. Моисеевская площадь. Гостиница «Националь». Примерно 1905 или 1907 год.

Моисеевская площадь. Гостиница «Националь». Примерно 1905 или 1907 год.

Гостиница была открыта в 1902 году. Принадлежала Варваринскому акционерному обществу домовладельцев. Проектировал столичный (то есть петербургский) архитектор Александр Васильевич Иванов.

Моисеевская площадь — старинный московский топоним — занимала нынешний перекрëсток Тверской, Моховой и Охотного Ряда. Теперь это часть Манежной площади.

Слева от «Националя» часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского. Она была возведена из чугуна по проекту Дмитрия Николаевича Чичагова в 1880-х годах в память о победе русской армии в войне с османами. Она была снесена в 1922 году по ходатайству 8-го ликвидационного отдела Наркомата юстиции РСФСР.

По правую сторону в кадр попадает отель «Париж» на 88 номеров, что располагался в доходном доме Михаила Герасимовича Комиссарова — известного мецената и театрала, издателя московской газеты «Народное дело» и книгоиздателя. При Советской власти «Париж» был переименован в гостиницу «Международную», а в 1935 году здание вовсе снесли здание, ради строительства Дома Совнаркома, где потом сидел Госплан, а теперь работает Госдума.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Дворец культуры автозавода имени Сталина (также известный как ДК ЗИЛ). Вход в театр и кинотеатр. Чёрно-белая фотография сделана в 1934 году.

Дворец культуры автозавода имени Сталина (также известный как ДК ЗИЛ). Вход в театр и кинотеатр. Чёрно-белая фотография сделана в 1934 году.

Проектировали дворец братья Леонид и Александр Веснины. Строительство началось после сноса Симонова монастыря в 1930 году. Первая очередь была сдана в 1933-м. Строительство второй очереди завершено в 1937-м. Спустя четыре года началась Великая Отечественная. Реализовать замысел полностью Весниным не удалось. Например, не был построен большой зрительный зал. Он должен был стоять отдельно от основного здания. Дворец сильно пострадал от немецких бомб, а послевоенная реконструкция несколько исказила конструктивистский облик.

На втором плане виден жилой дом с универмагом на Восточной улице. Это застройка рабочего посёлка для сотрудников велозавода. Универмаг-гастроном Мосторга работал с 1928 года под номером 155. В 2006 году старое здание было снесено, на его месте появилась отдалённо похожая копия, только на два этажа выше.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Красная Пресня. 1978-й или 1979 год. Красивое белое одноэтажное здание — Краснопресненские бани. Они же бывшие Бирюковские, а в народе — старые бани.

Красная Пресня. 1978-й или 1979 год. Красивое белое одноэтажное здание — Краснопресненские бани. Они же бывшие Бирюковские, а в народе — старые бани.

Здание бани образовывало угол Красной Пресни с улицей Дружинниковской. Бирюковскими они назывались до революции, по имени Петра Фёдоровича Бирюкова — банного короля Москвы. Здание в стиле модерн было построено в 1903 году, то есть 122 года назад. Проектировал Иван Павлович Машков. Бирюков не пожалел денег — получилась одна из самых красивых построек на Пресне, со своим зимним садом. Говорят, что в подковообразной нише над главным входом было мозаичное панно «Лебеди» работы М. Врубеля.

Здесь было два отделения: народное и дворянское. Можно было не только помыться, но и поиграть на биллиарде, выпить чаю в буфете, даже посетить библиотеку. В советские годы здесь сохранялся приличный сервис: маникюр, педикюр, парикмахерская, буфет.

В конце 1970-х Москва готовилась к Олимпиаде-80. Красная Пресня была значительно расширена. Власти сносили, как тогда считали, старые и ненужные постройки. Бани были снесены в самом начале 1980 года.

На втором плане чёрно-белого снимка идёт строительство торгового представительства Венгерской Народной Республики.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 46 лет. Храм Трёх Святителей Вселенских Красные ворота и дом отставного генерал-майора Фёдора Николаевича Толя, бывшего обер-полицмейстера Москвы.

Храм Трёх Святителей Вселенских Красные ворота и дом отставного генерал-майора Фёдора Николаевича Толя, бывшего обер-полицмейстера Москвы.

В доме Толя в ночь со 2 на 3 октября 1814 года (по старому стилю) родился гений русской поэзии Михаил Юрьевич Лермонтов. Новорожденный был крещён в храме Трёх святителей.

Спустя век с лишним храм и триумфальные ворота были снесены. Тогда решили, что эти памятники не представляют исторической ценности и мешают проезду транспорта и расширению Садового кольца. Каким-то чудом на полтора года удалось затянуть исполнение. Храм был снесён в 1928 году. Чуть раньше, в июне 1927-го, были разобраны Красные ворота — памятник воинской славы, возведённый на месте встречи победителей битвы под Полтавой.

Дом Лермонтова должны были снести вместе с воротами и церковью, но он успел пережить их на несколько лет и снесён в конце 1930-х.

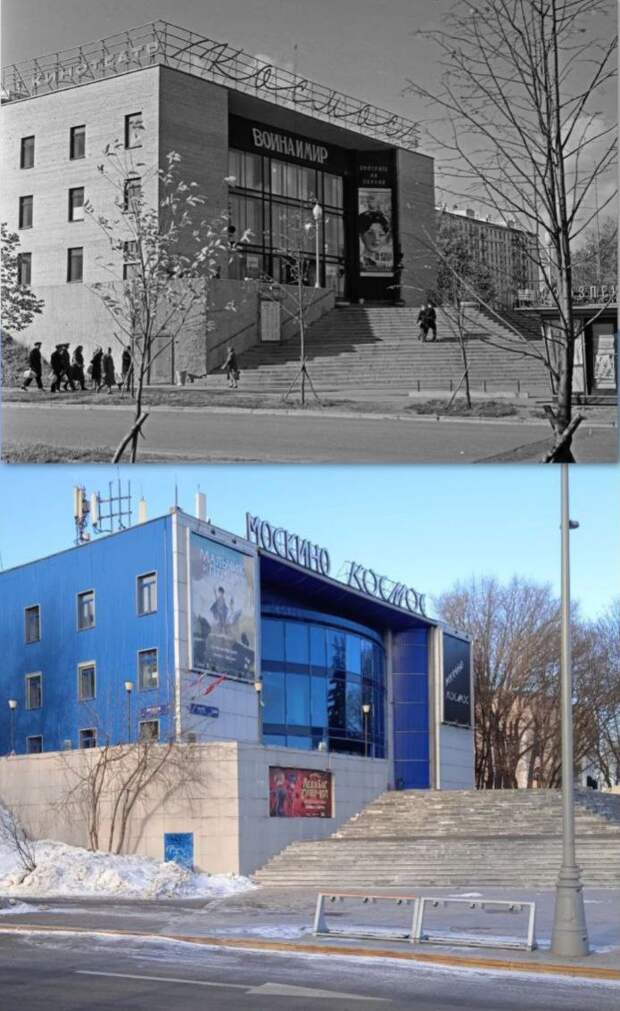

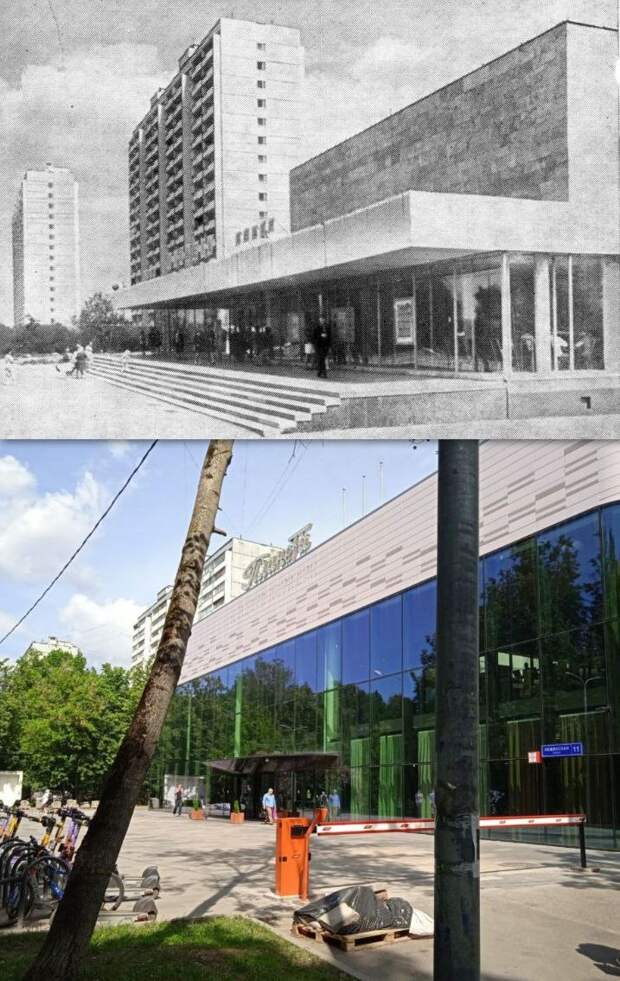

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 130 лет Кинотеатр «Космос» на Звёздном бульваре. Лето 1966 года. На афише отчётливо читается: «Война и мир». В августе здесь начались показы первой и второй серий киноэпопеи в широкоэкранном формате. Закончились показы «Войны и мира» в октябре того же года.

Кинотеатр «Космос» на Звёздном бульваре. Лето 1966 года. На афише отчётливо читается: «Война и мир». В августе здесь начались показы первой и второй серий киноэпопеи в широкоэкранном формате. Закончились показы «Войны и мира» в октябре того же года.

Кинотеатр открылся весной 1962 года. Он был вторым по величине кинотеатром столицы — 1600 мест (первый — «Россия» на Пушкинской площади). Проектировали два советских архитектора — Борис Петрович Лейбо и Пётр Петрович Павлов (он построил в Москве немало кинотеатров). «Космос» был сооружён из типовых сборных железобетонных деталей.

В «Космосе» проходили встречи с космонавтами, порой приезжали известные режиссёры и актёры, например Александр Роу, Георгий Милляр.

На втором этаже фойе был буфет с панорамными окнами, выходившими на проспект Мира. Зал был оснащён по последнему слову: для тех, кто плохо слышит, — места с наушниками. Отдельная кабинка для переводчика (если крутили недублированный фильм).

«Космос» работает по сей день. Только реконструкция 2014 года изменила его исторический фасад.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей почти 60 лет. Кинотеатр на Спартаковской улице. 1955-й или 1956 год. К сожалению, чёрно-белый снимок нечёткий, потому не получается разобрать афиши, чтобы с точностью установить год съёмки.

Кинотеатр на Спартаковской улице. 1955-й или 1956 год. К сожалению, чёрно-белый снимок нечёткий, потому не получается разобрать афиши, чтобы с точностью установить год съёмки.

Кинотеатр носил имя Третьего Интернационала, а в 1956-м стал «Радугой». В старых московских справочниках сохранился адрес: Спартаковская ул., 21, телефон Е1-22-16.

В 1970-х кинотеатр закрылся, на его месте появилась шашлычная. В наше время здание было капитально реконструировано; теперь здесь магазины.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 70 лет. Автор старого снимка Пётр Иванович Гриненко. Страстная площадь в самом начале XX века. Примерно 1901-й или 1902 год.

Страстная площадь в самом начале XX века. Примерно 1901-й или 1902 год.

Там, где сейчас памятник Пушкину, стояла великолепная колокольня с надвратной церковью Алексия Человека Божия. Проектировал архитектор Михаил Доримедонтович Быковский на рубеже 1840-х и 1850-х.

Перед революцией в монастыре жили 200 монахинь. В 1919-м обитель была закрыта и превращена в военный комиссариат, потом в архив, а в 1928 году — в «Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР. В мае 1937 года начались работы по разборке бывшего монастыря. На месте долго был пустырь. После Великой Отечественной войны статуя Пушкина была перемещена на своё нынешнее место, был организован сквер.

Единственное уцелевшее здание справа на двух снимках — доходный дом братьев Чижовых: Андрея Гавриловича и Ивана Гавриловича. В числе совладельцев была жена последнего — Евдокия Филипповна. Дом был возведён в 1880-х по проекту архитектора Августа Егоровича Вебера. Чижовы владели им вплоть до революции, после чего дом был национализирован Советской властью. В 1930-е годы надстроен на два этажа.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 120 лет. Кинотеатр «Планета» на Нежинской улице. Скорее всего 1972 год. Типовой проект, один зал на 800 зрителей. По такому же проекту был возведён, например, кинотеатр «Сатурн» на Снежной улице.

Кинотеатр «Планета» на Нежинской улице. Скорее всего 1972 год. Типовой проект, один зал на 800 зрителей. По такому же проекту был возведён, например, кинотеатр «Сатурн» на Снежной улице.

«Планета» была построена специально для нового Матвеевского микрорайона. Открытие случилось в феврале 1971 года. В тот же год Нежинская улица получила своё имя. На открытии зрителям устроили премьеру военного фильма «Случай с Полыниным». Газета «Вечерняя Москва» сообщала, что в гости к зрителям приезжала съёмочная группа фильма.

В начале 1990-х «Планета» закрылась. Но здание продолжали эксплуатировать, как торговую площадку. Одно время здесь собирались «Свидетели Иеговы». В конце 1990-х здание заброшено, а в 2016 году «Планета» была снесена. На месте ADG Group поставил стандартный ТРЦ с кинозалами. Такая же судьба постигла десятки других советских кинотеатров.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более полувека. Перед вами кадр из кинофильма 1927 года «Третья Мещанская» («Любовь втроём»). Оператор снимал в Александро-Невском переулке по направлению к Миусской площади.

Перед вами кадр из кинофильма 1927 года «Третья Мещанская» («Любовь втроём»). Оператор снимал в Александро-Невском переулке по направлению к Миусской площади.

Справа на первом плане сохранившийся корпус Московского подворья Валаамского монастыря. С 1930-х здесь работала поликлиника №36.

На дальнем плане виден грандиозный 21-купольный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского (собственно, переулок был назван по нему). Это был благодарственный храм-памятник царю Александру II и его манифесту об освобождении крестьян. Высотой 70 метров, Он был спроектирован по проекту академика Александра Никаноровича Померанцева, по эскизам Виктора Михайловича Васнецова. По размерам уступал только храму Христа Спасителя.

Был заложен в сентябре 1904 года. Закончен строительством в 1917 году, но не был отделан внутри. Работы остановились после революции. В течение 40 лет храм стоял на Миусской площади недостроенный и пустой. Снести его Советская власть не решалась: выходило дорого.

Были предложения переделать в музей, университет, крематорий, но ничего не вышло. В 1956 году храм был окончательно снесён. На его месте теперь небольшая площадь с памятником Александру Фадееву.

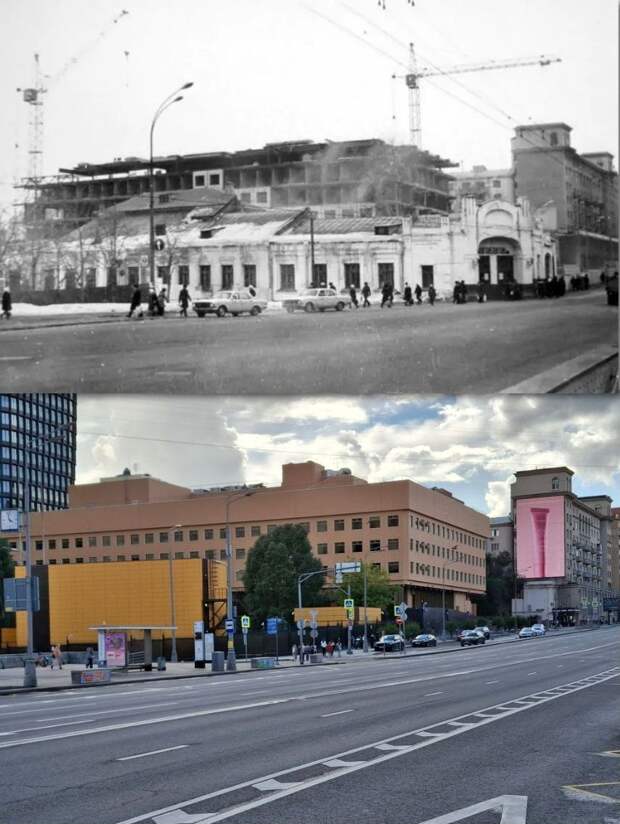

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть менее века. _______

_______

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

Предыдущие материалы:

Свежие комментарии