Продолжаем путешествие...

Один из красивейших храмов Москвы — Знамения на Шереметьевом дворе, он же Знамения при доме графа Шереметева, что на Воздвиженке.

Разница между снимками почти полтора века. Чёрно-белый кадр сделан в 1875 году в Романовом переулке.

Церковь возведена в 1680-х дядей Петра Великого, боярином Львом Кирилловичем Нарышкиным как домовый храм собственной усадьбы.

Позднее усадьба и храм перешли графу Кириллу Разумовскому, как приданое его жены Екатерины Ивановны Нарышкиной. Ещё позже — в собственность графу Николаю Шереметеву. В советские годы храм был закрыт и почти полностью перестроен внутри как столовая «кремлёвской» больницы 4-го Главного управления Минздрава СССР. Реставрировалась только по фасадам. Внутреннее убранство было восстановлено в 2008 году. Сегодня у храма статус Патриаршего подворья.Обе фотографии сделаны с одной точки. На том месте, где сейчас заканчивается Кузьминская улица (бывший Влахернский проспект) и начинается улица Академика Скрябина, стояли величественные чугунные ворота с дорической колоннадой. Это была точная копия Николаевских ворот в Павловске под Петербургом. Только вместо двуглавого орла — княжеский герб рода Голицыных (им принадлежала усадьба Кузьминки).

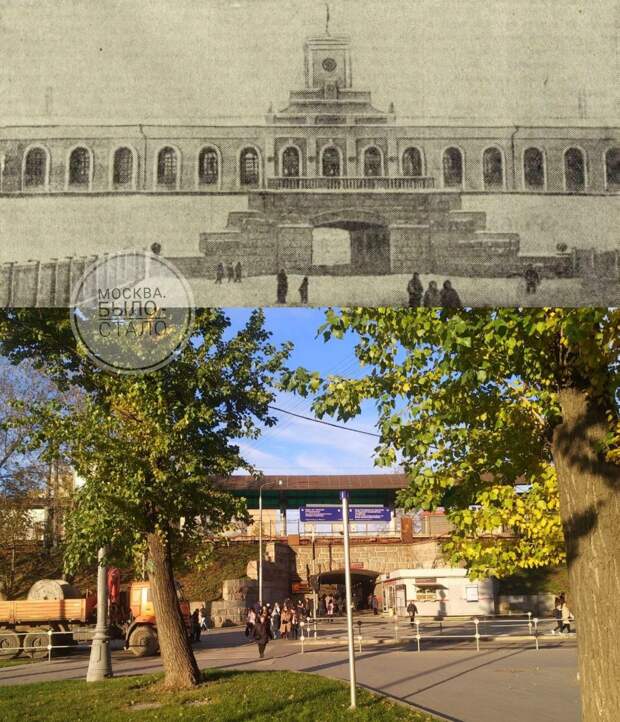

На том месте, где сейчас заканчивается Кузьминская улица (бывший Влахернский проспект) и начинается улица Академика Скрябина, стояли величественные чугунные ворота с дорической колоннадой. Это была точная копия Николаевских ворот в Павловске под Петербургом. Только вместо двуглавого орла — княжеский герб рода Голицыных (им принадлежала усадьба Кузьминки).

Голицыны владели чугунолитейными заводами на Урале. Чугун был их семейным металлом. Украшения из чугуна и сейчас в обилии можно увидеть в Кузьминках.

В 1918 году в Кузьминки переехал Институт экспериментальной ветеринарии. Вывеска института некоторое время украшала аттик ворот.

При советской власти на ворота смотрели как на 288 тонн чугуна, «стоящих бесполезным грузом». В конце 1920-х они были разбиты и переплавлены. В память в Кузьминках осталась улица Чугунные Ворота.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 110 лет. Перед вами стрелка Балчуга и панорама Замоскворечья в 1912 году. Фотографы стояли на Пречистенской набережной. У снимков есть ориентиры, позволяющие доказать, что это одно и то же место. Слева выделяется труба кондитерской фабрики «Эйнем» (она же «Красный Октябрь»). Справа чуть видны купола церквушки Николая Чудотворца в Голутвине.

Перед вами стрелка Балчуга и панорама Замоскворечья в 1912 году. Фотографы стояли на Пречистенской набережной. У снимков есть ориентиры, позволяющие доказать, что это одно и то же место. Слева выделяется труба кондитерской фабрики «Эйнем» (она же «Красный Октябрь»). Справа чуть видны купола церквушки Николая Чудотворца в Голутвине.

В центре старинного кадра также можно различить шатёр бывшего Императорского Московского речного яхт-клуба. На современной фотографии шатёр скрыт за зеленью деревьев. Теперь здесь высится Пётр Первый работы Зураба Церетели.

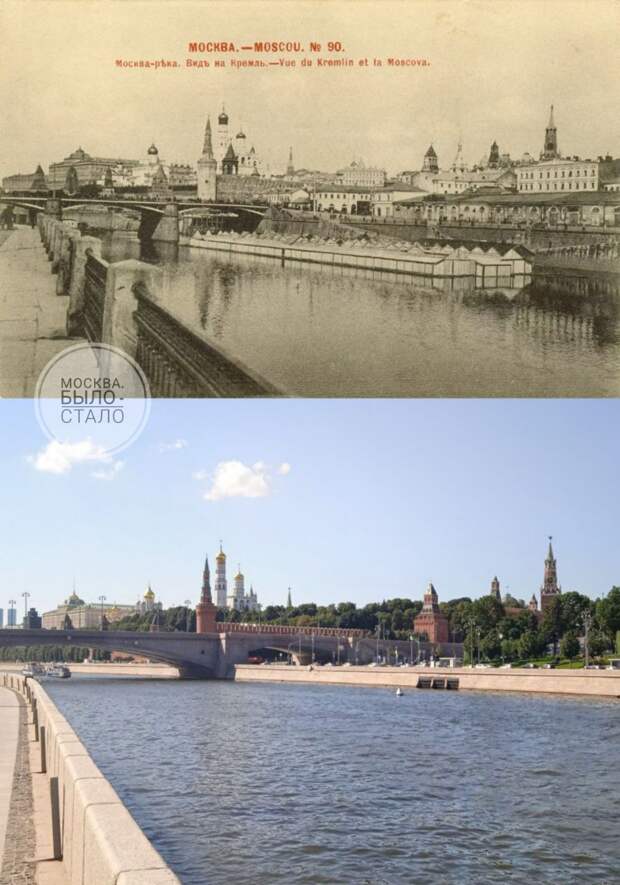

Обе фотографии — с одной точки с разницей чуть более 110 лет. Старинный кадр произвёл Эмилий Готье-Дюфайе. Вид на Кремль и прежний Большой Москворецкий мост, стоящий на трёх каменных ледорезных быках. Мост стоял чуть ближе, чем нынешняя переправа и соединял Балчуг и Москворецкую улицы. В начале 1930-х годов он был снесён. Новый Большой Москворецкий буквально прорубали через старую застройку. Например, была снесена Васильевская площадь вплоть до Покровского собора. Площадь исчезла, а вместо неё появился так называемый Васильевской спуск.

Вид на Кремль и прежний Большой Москворецкий мост, стоящий на трёх каменных ледорезных быках. Мост стоял чуть ближе, чем нынешняя переправа и соединял Балчуг и Москворецкую улицы. В начале 1930-х годов он был снесён. Новый Большой Москворецкий буквально прорубали через старую застройку. Например, была снесена Васильевская площадь вплоть до Покровского собора. Площадь исчезла, а вместо неё появился так называемый Васильевской спуск.

В середине 1930-х за два года на Москве-реке было построено сразу десять мостов — столько же, сколько в старой Москве за 50 лет, хвастался советский журналист Евгений Симонов в брошюре «Мосты и набережные столицы». В марте 1938 года началось движение по новому Большому и Малому Каменным, Большому и Малому Краснохолмским, Устьинскому и Крымскому мостам.

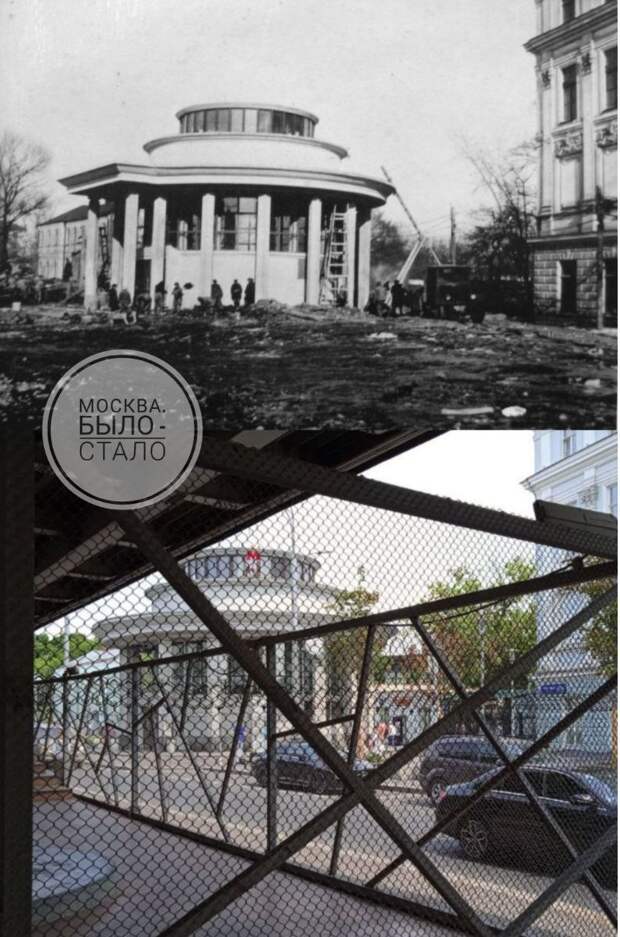

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 120 лет. Надземный вестибюль метро «Парк культуры имени Горького». Чёрно-белая фотография сделана в апреле 1935 года, то есть за считаные недели до открытия Московского метрополитена. Территория вокруг ещё не прибрана.

Надземный вестибюль метро «Парк культуры имени Горького». Чёрно-белая фотография сделана в апреле 1935 года, то есть за считаные недели до открытия Московского метрополитена. Территория вокруг ещё не прибрана.

Станция «Парк культуры имени Горького» была открыта 15 мая 1935 года в составе первой очереди метрополитена. Строили её открытым способом на Остоженке, которую Моссовет даже переименовал в улицу Метростроевскую. Изначально станция имела два вестибюля — «Северный» и «Южный». Но последний не сохранился. «Северный» надземный вестибюль проектировал Николай Джемсович Колли. Он сохранился с небольшими потерями. Например, исчез козырёк — стёсан при строительстве Крымской эстакады в 1960 году. Из-за этой эстакады прежний вид на вестибюль загораживают решётки небольшой скейт-площадки, обустроенной под эстакадой.

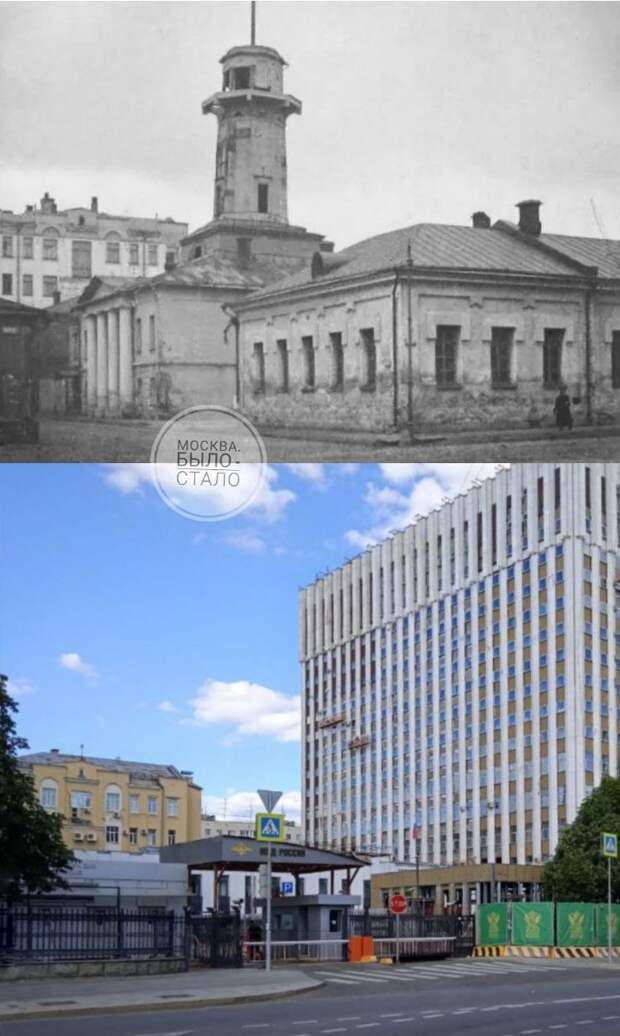

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Москва. Отделение милиции №2 на углу Житной и Казанского переулка. Отделение располагалось в бывшем Якиманском полицейском доме.

Советская Москва. Отделение милиции №2 на углу Житной и Казанского переулка. Отделение располагалось в бывшем Якиманском полицейском доме.

Якиманская полицейская команда занимала три здания на Житной. Пожарные сидели в доме с каланчой и классицистским портиком. Отдельно стоял арестный дом. В феврале 1905 года сюда был конвоирован Иван Каляев, убийца московского генерал-губернатора и Великого князя Сергея Александровича. Покушение состоялось в Кремле. Каляев бросил в великокняжескую карету мощную бомбу и сразу же был схвачен.

К сожалению, все исторические здания были снесены ещё в 1960-е. Рядом был построен белый высотный корпус Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. Теперь здесь находится Министерство юстиции РФ. На месте бывшего полицейского дома парковка Минюста.

О том, что это одно и то же место, теперь напоминает единственное уцелевшее здание на дальнем плане двух фотографий слева — бывший доходный дом во 2-м Спасоналивковском переулке.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Петербургское шоссе. Ныне Ленинградский проспект. Чёрно-белая фотография сделана в 1910-е годы.

Петербургское шоссе. Ныне Ленинградский проспект. Чёрно-белая фотография сделана в 1910-е годы.

Трудно узнать сегодня в четырёхэтажном жёлтом здании известный когда-то всей архитектурной Москве цинко-литейный художественно-строительный завод «Георг Поль». Фасады некоторых московских доходных домов по сей день украшают изделия фирмы «Георг Поль» — богатые металлические узоры и барельефы (их часто путают с лепниной).

Над кровлей здания парила металлическая фигура — горгулья — своеобразная реклама продукции. Она чуть заметна на старинном кадре.

По справочнику «Вся Москва» владельцем завода значился инженер Илья Платонович Шур. В советские годы дом был пристроен и надстроен. Ныне это конторское здание.

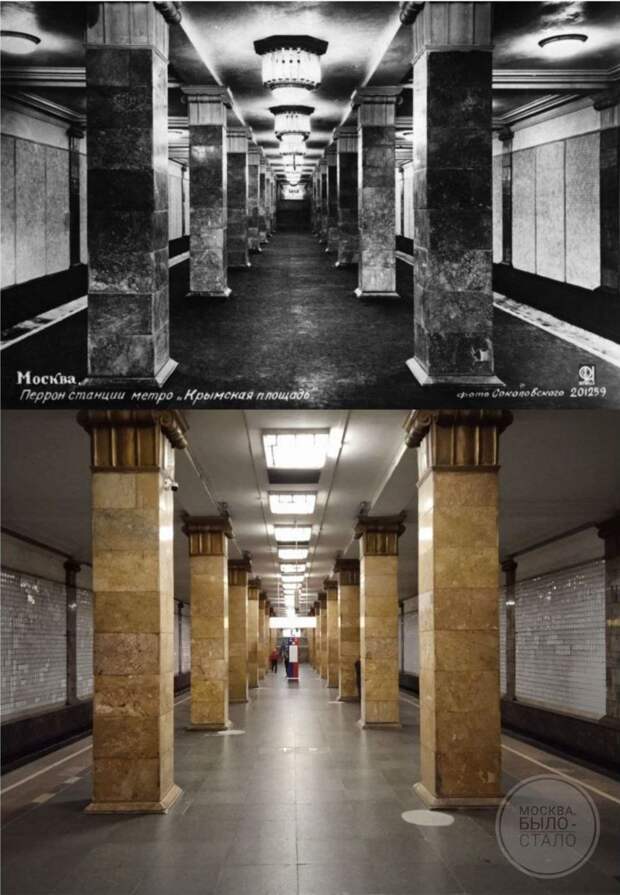

Обе фотографии сделаны с одной точки. 15 мая 1935 года в 6:45 на 13 станций вошли пассажиры. Первый билет А00001 стоимостью 50 копеек достался на станции «Сокольники» мастеру завода «Красный пролетарий» Петру Латышеву. Пётр Николаевич сохранил его и спустя много лет отдал в музей.

15 мая 1935 года в 6:45 на 13 станций вошли пассажиры. Первый билет А00001 стоимостью 50 копеек достался на станции «Сокольники» мастеру завода «Красный пролетарий» Петру Латышеву. Пётр Николаевич сохранил его и спустя много лет отдал в музей.

На фотографиях — перронный зал станции «Парк культуры». Чёрно-белая фотография сделана в апреле 1935 года, то есть, до открытия. Первое и недолгое время станция носила проектное название — «Крымская площадь». В московских справочниках 1936 года станция ещё указывалась как «Крымская площадь».

Архитектор Георгий Тихонович Крутиков хотел буквально связать её с Крымом. В оформлении залов применялся мрамор Кадыковка с крымского месторождения. За минувшие годы перрон мало изменился; только вместо черного асфальта под ногами ныне лежит гранит, а классические люстры заменили люминесцентные лампы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с одной точки. Перед вами известная в старой Москве бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества Даниловской мануфактуры на Серпуховском (ныне Варшавском) шоссе. Один из крупнейших текстильных гигантов в Российской Империи, основанный в 1876 году. Управлял товариществом этнический немец Фёдор Львович Кноп. В правление входили множество известных коммерсантов того времени: Солдатенков, Нейвейлер, Бер, Щукин. В одном коротком посте не описать историю этого гиганта.

Перед вами известная в старой Москве бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества Даниловской мануфактуры на Серпуховском (ныне Варшавском) шоссе. Один из крупнейших текстильных гигантов в Российской Империи, основанный в 1876 году. Управлял товариществом этнический немец Фёдор Львович Кноп. В правление входили множество известных коммерсантов того времени: Солдатенков, Нейвейлер, Бер, Щукин. В одном коротком посте не описать историю этого гиганта.

После революции Даниловская мануфактура была национализирована. Многие помнят её как хлопчатобумажную фабрику имени Фрунзе. Одно из крупнейших и образцовых предприятий Москвы. В наше время фабрика, к сожалению, была закрыта. Исторические корпуса реконструированы. С 2009 года здесь модное деловое пространство «Даниловская мануфактура».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Станция «Библиотека имени Ленина» в первые дни работы.

Станция «Библиотека имени Ленина» в первые дни работы.

Станция открылась 15 мая 1935 года в составе первой очереди метрополитена. Проектировал Александр Иосифович Гонцкевич. Он же проектировал соседнюю станцию «Улица Коминтерна» (которая ныне «Александровский сад»). Это была его последняя работа, в феврале 1935 года, за три месяца до открытия метрополитена он скончался.

Спустя два года после открытия здесь был организован переход на соседнюю станцию. Кажется, самый первый переход в московском метро.

Обратите внимание на пол станции. Он залит асфальтом. В 1960-е годы асфальт частично был заменён на гранитные плиты, при этом по краям ограничительной линии и по центру по-прежнему оставался асфальт.

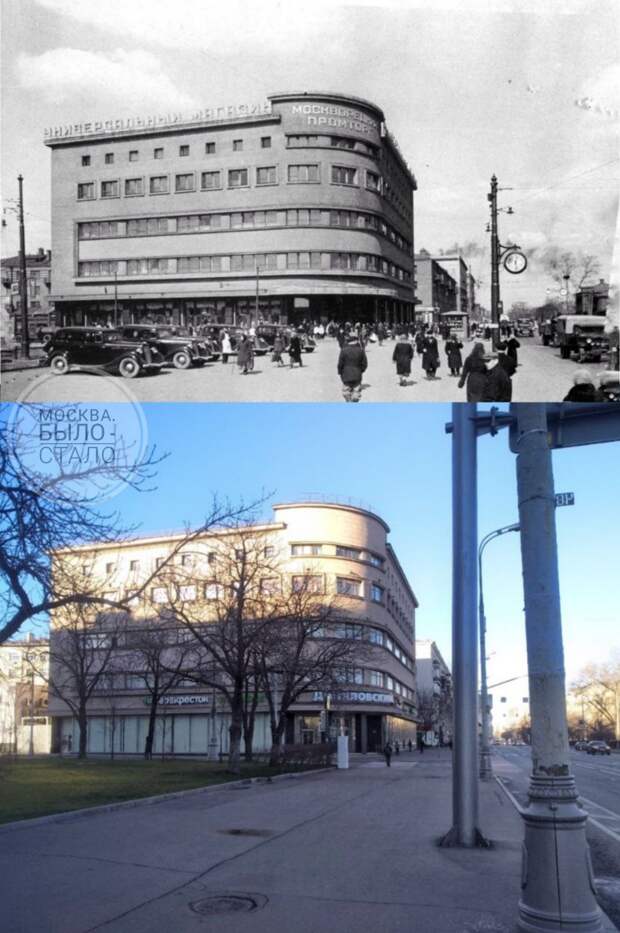

Обе фотографии сделаны с одной точки. Даниловский Мосторг на Люсиновской улице. 1938 год. Официально этот универмаг никогда так не назывался. Местные звали просто Мосторг, все остальные уточняли: Даниловский. «Паспортное» же название — Москворецкий промторг. На чёрно-белом кадре можно прочитать это имя на фронтоне здания.

Даниловский Мосторг на Люсиновской улице. 1938 год. Официально этот универмаг никогда так не назывался. Местные звали просто Мосторг, все остальные уточняли: Даниловский. «Паспортное» же название — Москворецкий промторг. На чёрно-белом кадре можно прочитать это имя на фронтоне здания.

Советская власть в 1920-е пыталась упорядочить стихийную уличную торговлю. Места для универмагов зачастую выбирались прямо у рынков. Недалеко от Данилова монастыря такой рынок был.

Первый проект магазина создал инженер Александр Болдырев. Здание было заложено в 1930 году, но работы вскоре остановились (как всегда — деньги закончились). Чуть позже стройка занялась по новой, и проект Болдырева был пересмотрен архитектором Георгием Константиновичем Олтаржевским (младший брат Вячеслава Олтаржевского, автора ВДНХ и Смоленского универмага).

Универмаг открылся 9 августа 1936-го. Кто помнит отдел «Игрушки» на втором этаже? (Туда без родителей не пускали.) У магазина, там, где сейчас газон, было трамвайное разворотное кольцо. «Даниловский» работает по сей день.

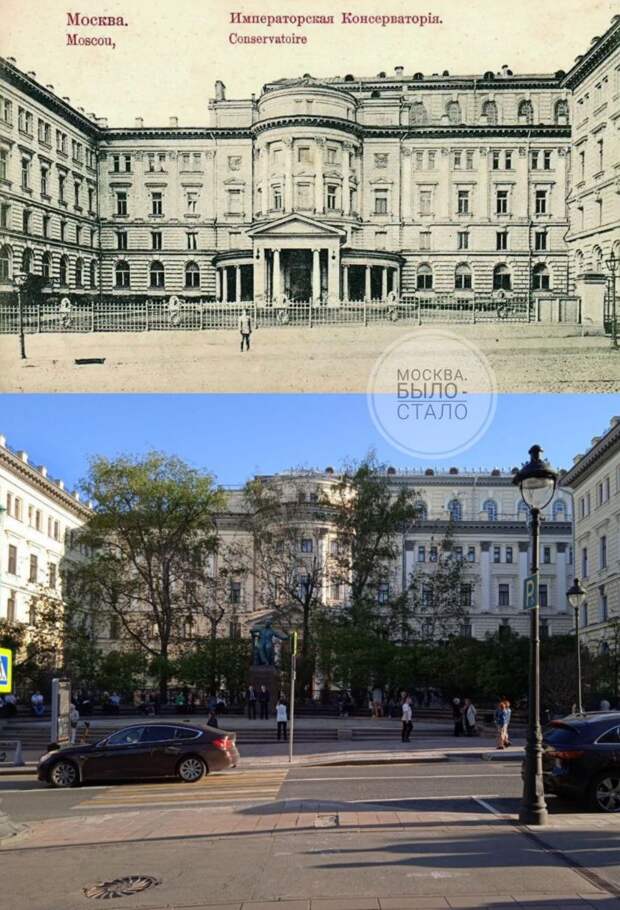

Обе фотографии сделаны с одной точки. Здание Московской консерватории на Большой Никитской — это сильно перестроенный дворец светлейшего князя Михаила Семёновича Воронцова, который консерватория с 1871 года арендовала под свои нужды, а после выкупила. До переезда на Большую Никитскую консерватория с 1866 года располагалась на Воздвиженке, в доме барона Черкасова. Проект нового здания в конце 1890-х разработал академик архитектуры Василий Петрович Загорский. Старый воронцовский дворец был разобран. Сохранилась, кажется, только полукруглая ротонда.

Здание Московской консерватории на Большой Никитской — это сильно перестроенный дворец светлейшего князя Михаила Семёновича Воронцова, который консерватория с 1871 года арендовала под свои нужды, а после выкупила. До переезда на Большую Никитскую консерватория с 1866 года располагалась на Воздвиженке, в доме барона Черкасова. Проект нового здания в конце 1890-х разработал академик архитектуры Василий Петрович Загорский. Старый воронцовский дворец был разобран. Сохранилась, кажется, только полукруглая ротонда.

Старинная фотография сделана вскоре после открытия Большого зала, его закончили в 1901 году. Если присмотреться к старинному кадру, можно увидеть рельсы — это старая конка. По городу уже ездили электрические трамваи, но по Большой Никитской лошадки ещё тянули вагоны. Трамвайную линию для электрички проведут здесь в 1909 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 123 лет. Вагонный сарай Бутырского трамвайного депо на Нижней Масловке. Первое московское трамвайное депо. Изначально строилось для Бельгийского общества конно-железных дорог. В конце 1890-х парк был реконструирован для электрического трамвая Акционерным обществом Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске». Архитектором называют инженера Александра Вениаминовича Бари.

Вагонный сарай Бутырского трамвайного депо на Нижней Масловке. Первое московское трамвайное депо. Изначально строилось для Бельгийского общества конно-железных дорог. В конце 1890-х парк был реконструирован для электрического трамвая Акционерным обществом Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске». Архитектором называют инженера Александра Вениаминовича Бари.

Движение электрического трамвая открылось 25 марта 1899 года (6 апреля по новому стилю), 125 лет назад. Если трамваи на конной тяге москвичи называли конкой, то электрический трамвай — электричкой. На чёрно-белом кадре отчётливо видны вагоны с обозначением конечной остановки маршрута: «Страстной монастырь». В советские годы депо продолжало работу как Бутырское грузовое, отсюда по Москве развозились грузы — дрова, керосин, уголь, шпалы, стройматериалы для метрополитена. В 1965 году депо было закрыто, но оставалось на балансе Мосгортранса. Несколько лет назад историческое здание было реставрировано.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 123 года. 14 марта 1907 года в Москве произошло громкое политическое убийство. В Гранатном переулке, у дома Торопова был застрелен депутат Госдумы, член партии кадетов Григорий Борисович Иоллос. Убийство организовал агент охранки некто Казанцев. Он подговорил рабочего по фамилии Фёдоров, дал ему оружие и сообщил что Иоллос якобы сдаёт полиции эсеров, которым Фёдоров симпатизировал.

14 марта 1907 года в Москве произошло громкое политическое убийство. В Гранатном переулке, у дома Торопова был застрелен депутат Госдумы, член партии кадетов Григорий Борисович Иоллос. Убийство организовал агент охранки некто Казанцев. Он подговорил рабочего по фамилии Фёдоров, дал ему оружие и сообщил что Иоллос якобы сдаёт полиции эсеров, которым Фёдоров симпатизировал.

На чёрно-белом снимке едва заметна белая звёздочка. Ею обозначено место у порога дома Торопова, где Иоллос был убит четырьмя выстрелами из револьвера. Фёдоров понял, что был обманут. Казанцев хотел втянуть его в новое убийство, но Фёдоров застрелил Казанцева и сбежал за границу. Жуткая история. Дом Торопова давно снесён. На его месте ныне пристройка к зданию посольства ЮАР.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Площадь Журавлёва. В центре фотографий — бывший Театр Моссовета, или Дворец на Яузе.

Площадь Журавлёва. В центре фотографий — бывший Театр Моссовета, или Дворец на Яузе. Бывший Театр Моссовета, названный несколько лет назад Дворцом на Яузе, на площади Журавлёва, — на самом деле перестроенный в советские годы Введенский народный дом.

Бывший Театр Моссовета, названный несколько лет назад Дворцом на Яузе, на площади Журавлёва, — на самом деле перестроенный в советские годы Введенский народный дом. Узкий мыс, образованный Москва-рекой и Водоотводным каналом. Стрелка Берсеневской и Болотной набережных. В кадре одноэтажная сторожка Бабьегородской плотины. Рядом в 1893 году был построен изящный домик Императорского Московского речного яхт-клуба.

Узкий мыс, образованный Москва-рекой и Водоотводным каналом. Стрелка Берсеневской и Болотной набережных. В кадре одноэтажная сторожка Бабьегородской плотины. Рядом в 1893 году был построен изящный домик Императорского Московского речного яхт-клуба.

До 1937 года между Берсеневской и Пречистенской набережными стояла известная Бабьегородская плотина. Она была сооружена в 1836 году и, подпирая необходимый уровень воды, обеспечивала судоходство на Москва-реке. Плотина была деревянной; её разбирали в паводок и собирали вновь, когда большая вода уходила. Впрочем, в те годы не только плотины — городские мосты разбирались и собирались в половодье. Сторожка удивительным образом сохранилась.

На дальнем плане чёрно-белого кадра виден уже обезглавленный Храм Христа Спасителя. Значит, это конец 1931 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ничего, что вы видите на чёрно-белом снимке, не сохранилось. Когда-то здесь начиналась Плющиха. Слева на втором плане старой фотографии виден красивый храм Смоленской иконы Божией Матери. Известно, что он стоял на стрелке Плющихи и Смоленской. С храма уже сняты кресты и главки. В 1929 году он был закрыт, а в 1933-м разобран на кирпичи.

Ничего, что вы видите на чёрно-белом снимке, не сохранилось. Когда-то здесь начиналась Плющиха. Слева на втором плане старой фотографии виден красивый храм Смоленской иконы Божией Матери. Известно, что он стоял на стрелке Плющихи и Смоленской. С храма уже сняты кресты и главки. В 1929 году он был закрыт, а в 1933-м разобран на кирпичи.

За последние 90 лет здесь сложился новый облик. После разрушения Смоленского храма на освободившемся месте образовался огромный заасфальтированный пустырь. Позже тут был разбит сквер, скамейки по диаметру. Потом исчезла и клумба.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет. Один из старейших московских храмов. Во имя святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, на улице Солдатской, 4.

Один из старейших московских храмов. Во имя святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, на улице Солдатской, 4.

Храм был возведён чуть более 310 лет назад на месте старой деревянной церкви (она была поставлена ещё при царе Михаиле Фёдоровиче, больше 400 лет назад).

По счастью, храм не был разрушен, перестроен или закрыт. В храме шли службы всю советскую эпоху. Даже колокола старинные сохранились.

На современном снимке виден одноэтажный магазин со светящимися вывесками. Это сильно перестроенное церковное здание, возведённое ещё в 1880-х годах. В 1960-х в здании работала столовая самообслуживания.

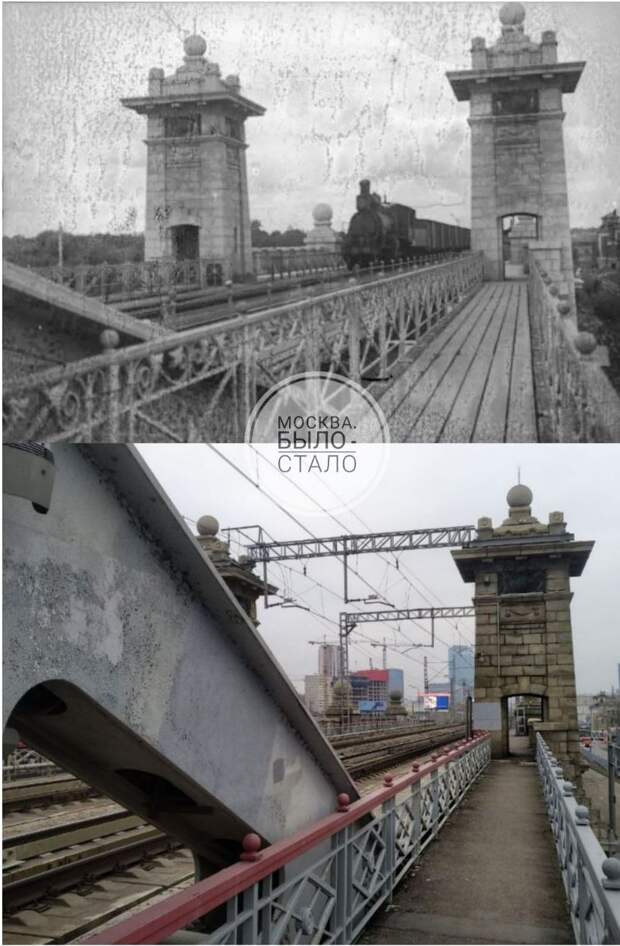

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 140 лет. Мост императора Николая II Московской окружной железной дороги в начале 1920-х годов. На современном кадре Краснолужский мост.

Мост императора Николая II Московской окружной железной дороги в начале 1920-х годов. На современном кадре Краснолужский мост.

Переправа, соединившая Бережковскую и Новодевичью набережные, была поставлена в 1905–1907 годах по проекту инженера Лавра Дмитриевича Проскурякова и архитектора Александра Никаноровича Померанцева. Проскуряков впервые применил арочную конструкцию — один пролёт во всю ширину реки.

Мост Николая II был копией Сергиевского моста (он же Андреевский) у Нескучного сада. Мосты-близнецы благополучно пережили XX век, а в начале 2000-х подверглись кардинальной перестройке. Части старого моста имени Николая II были перенесены к Киевскому вокзалу и образовали пешеходный мост Богдана Хмельницкого. Сергиевский мост также перенесён на новое место и стал пешеходным Пушкинским. Обратите внимание на деревянный настил на старом мосту. Он сохранялся до 1970-х годов. Кто-то из вас, читающих эти строки, наверняка ходил по нему.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Чёрно-белая фотография сделана в 1937 году на территории Мосфильма. На втором плане виден главный корпус главной советской киностудии с огромным портретом Сталина на фронтоне. Рабочие монтируют декорации для съёмок исторического фильма. Скорее всего, это картина «Руслан и Людмила». Фильм как раз снимали в 1937-м.

Чёрно-белая фотография сделана в 1937 году на территории Мосфильма. На втором плане виден главный корпус главной советской киностудии с огромным портретом Сталина на фронтоне. Рабочие монтируют декорации для съёмок исторического фильма. Скорее всего, это картина «Руслан и Людмила». Фильм как раз снимали в 1937-м.

Главный корпус для объединённой Московской фабрики «Совкино» заложен 20 ноября 1927 года на Воробьёвском шоссе (ныне улица Косыгина). Официально название «Мосфильм» появилось только в 1935-м.

В главном корпусе разместились большие съёмочные павильоны, монтажный цех, комнаты для актёров. Съёмки здесь начались в 1932 году. С тех пор парадный подъезд Мосфильма, проходная, здание и территория перед ним не раз попадали в кадры советских кинокартин. Сейчас здесь яблоневый сад Александра Довженко.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Поварская улица. 1917 год. Судя по опавшим деревьям — осень. В центре Москве в октябре шли тяжёлые бои. Мрачная атмосфера тех дней чувствуется буквально сквозь чёрно-белый кадр.

Поварская улица. 1917 год. Судя по опавшим деревьям — осень. В центре Москве в октябре шли тяжёлые бои. Мрачная атмосфера тех дней чувствуется буквально сквозь чёрно-белый кадр.

По центру — дом купца первой гильдии Якова Максимовича Шлоссберга, возведённый за шесть лет до тех событий. Дом занимает угол Поварской и Скарятинского переулка. Ему предстояло стать дипломатическим центром советской Москвы. В 1924 году Лондон признал власть большевиков. Сначала в бывшем доме Шлоссберга разместилось Британское торгпредство, затем Британская миссия. Сейчас тут резиденция германского посла.

Слева в кадр попала часть уникального дома Волконской.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В декабре 1949 года открылась железнодорожная станция «Электрозаводская» между Казанским вокзалом и Сортировочной. Чёрно-белая фотография была опубликована в газете «Вечерняя Москва». Станция находится недалеко от метро «Электрозаводская» и носит то же имя, связанное со знаменитым Московским электроламповым заводом.

В декабре 1949 года открылась железнодорожная станция «Электрозаводская» между Казанским вокзалом и Сортировочной. Чёрно-белая фотография была опубликована в газете «Вечерняя Москва». Станция находится недалеко от метро «Электрозаводская» и носит то же имя, связанное со знаменитым Московским электроламповым заводом.

До 1986 года над платформой возвышалось красивое здание вокзала с башенкой и часами. После сноса платформа стала обычной (даже скучной). От прежней конструкции уцелел лишь массивный переход, ведущий от Гольяновского проезда к Большой Семёновской улице. Несколько лет назад говорили о реконструкции станции. Московские власти даже обещали воссоздать снесённый вокзал. Но этого не произошло.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Арбат. Наверное, 1957 год. Бывший дом губернского секретаря Никанора Никаноровича Хитрово. В советские времена обычная московская коммуналка. В 1970-е было принято решение организовать здесь Пушкинский музей, а в начале 1980-х началась неспешная реконструкция.

Арбат. Наверное, 1957 год. Бывший дом губернского секретаря Никанора Никаноровича Хитрово. В советские времена обычная московская коммуналка. В 1970-е было принято решение организовать здесь Пушкинский музей, а в начале 1980-х началась неспешная реконструкция.

Дело в том, что в этом доме почти четыре месяца (с февраля по май 1831 года) снимали квартиру молодожёны — 31-летний Александр Сергеевич Пушкин и 18-летняя Наталья Николаевна Гончарова. Они обвенчались на Большой Никитской, в трапезной храма Вознесения Господня (прозванного в народе Большим Вознесением). В мае отсюда они уехали в Петербург.

Дом был построен по проекту Семёна Антоновича Карина в 1777 году. В марте 1986-го, в день 155-летней годовщины их венчания, музей открылся.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 70 лет. Кусково. Летний дворец графа Петра Борисовича Шереметева. Усадьба Кусково три столетия принадлежала семье Шереметевых.

Кусково. Летний дворец графа Петра Борисовича Шереметева. Усадьба Кусково три столетия принадлежала семье Шереметевых.

Дворец из дерева, стоит на высоком каменном цоколе. Возведён в 1775 году с использованием чертежей известного французского архитектора Шарля де Вайи. Граф Шереметев находился с ним в переписке. Архитектор прислал из Парижа свои эскизы и проектные наброски дворца. Воплотил идеи Шарля де Вайи зодчий Карл Иванович Бланк.

Фронтон украшен графской короной и геральдическим щитом, на котором латиницей выведены литеры PS, то есть «Пётр Шереметев».

Дворец не горел, не разрушался, революции и войны обошли буквально по касательной. Например, в Отечественную войну 1812 года в Кусково квартировал наполеоновский маршал Мишель Ней, будущий князь Москворецкий. Усадьба пострадала, но не была сожжена. Внутри даже полы и печи остались родные. С первых советских лет здесь музей.

Перед двором стоит мраморный обелиск с надписью: В незабвенную милость Екатерина II пожаловала Графу Петру Борисовичу Шереметеву в 1785 году, во время бытности его губернским Предводителем Московского Дворянства.

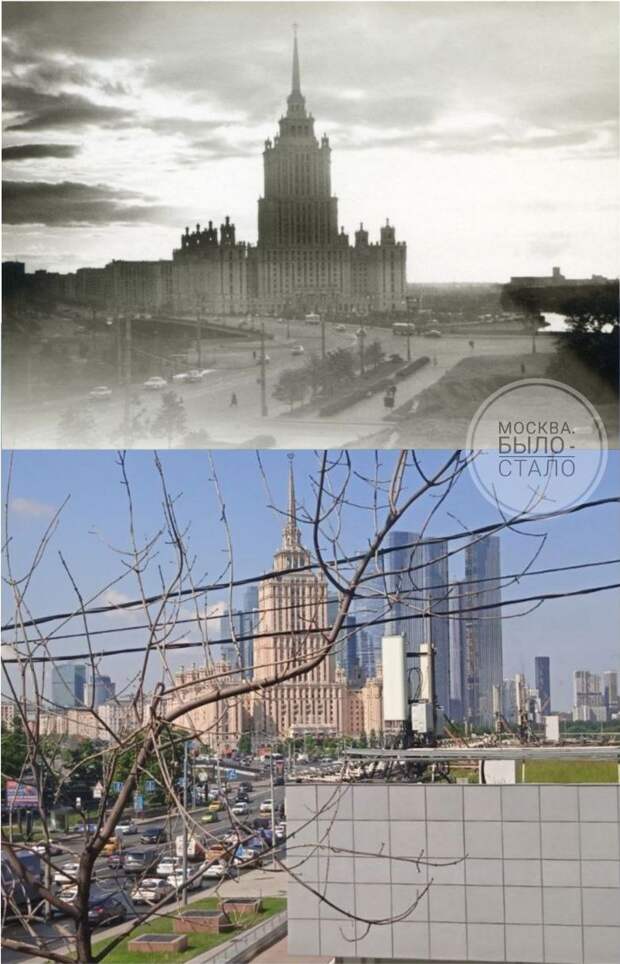

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. 25 мая 1957 года в Москве открылась крупнейшая гостиница в СССР — «Украина». 206-метровая высотка была заложена в сентябре 1947 года как «Гостиничное здание в Дорогомилово», или гостиница «Дорогомиловская». Название «Украина» придумал первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв — к 300-летнему юбилею воссоединения.

25 мая 1957 года в Москве открылась крупнейшая гостиница в СССР — «Украина». 206-метровая высотка была заложена в сентябре 1947 года как «Гостиничное здание в Дорогомилово», или гостиница «Дорогомиловская». Название «Украина» придумал первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв — к 300-летнему юбилею воссоединения.

Одновременно с «Украиной» был открыт Калининский мост, а проспект Калинина (он же Новый Арбат) начали прокладывать в 1962-м.

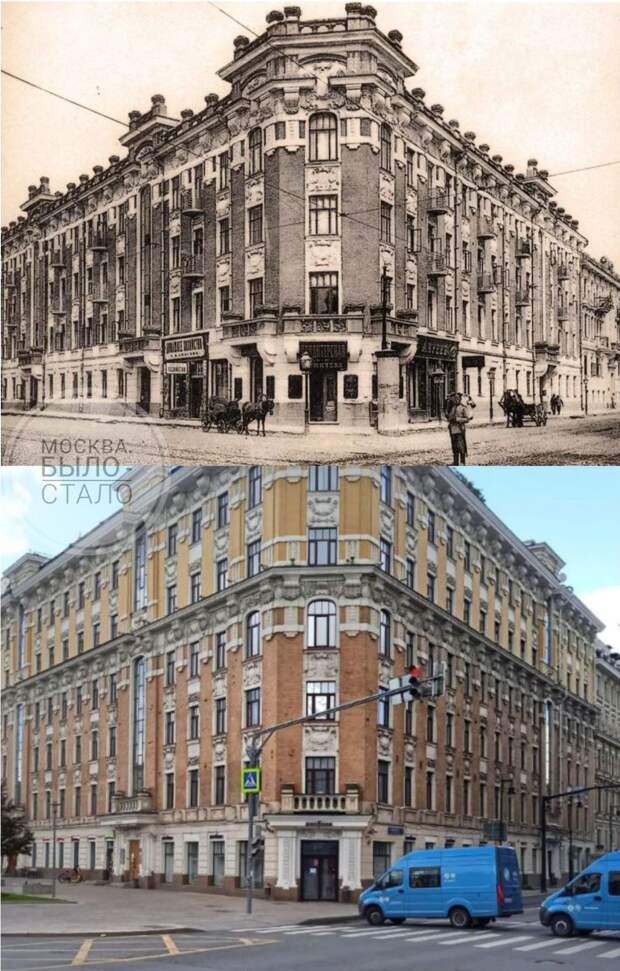

Чёрно-белый кадр сделан в 1961 году. Фотограф снимал со стороны Новинского переулка. На этом месте в 1963-м была заложена башня Совета экономической взаимопомощи. Спустя шесть десятилетий высотку гостиницы «Украина» оттеняют небоскрёбы Москва-сити. На углу Смоленского бульвара и Пречистенки стоит бывший доходный дом Алексея Алексеевича Кунина, возведённый 120 лет назад по проекту архитектора Фёдора Никитича Кольбе. Кунин был купеческим сыном, занимался, как бы сейчас сказали, коммерческой недвижимостью: строил и сдавал в аренду. На первом этаже магазины, на верхних — квартиры. На углу известная «Булочная».

На углу Смоленского бульвара и Пречистенки стоит бывший доходный дом Алексея Алексеевича Кунина, возведённый 120 лет назад по проекту архитектора Фёдора Никитича Кольбе. Кунин был купеческим сыном, занимался, как бы сейчас сказали, коммерческой недвижимостью: строил и сдавал в аренду. На первом этаже магазины, на верхних — квартиры. На углу известная «Булочная».

В 1913 году дом на бульваре был несколько перестроен по проекту Анатолия Оттовича Гунста. В начале 2000-х, сильно надстроен. Хотя архитекторы этой надстройки пытались сохранить общий стиль Кольбе и Гунста, дом вышел тяжеловесным.

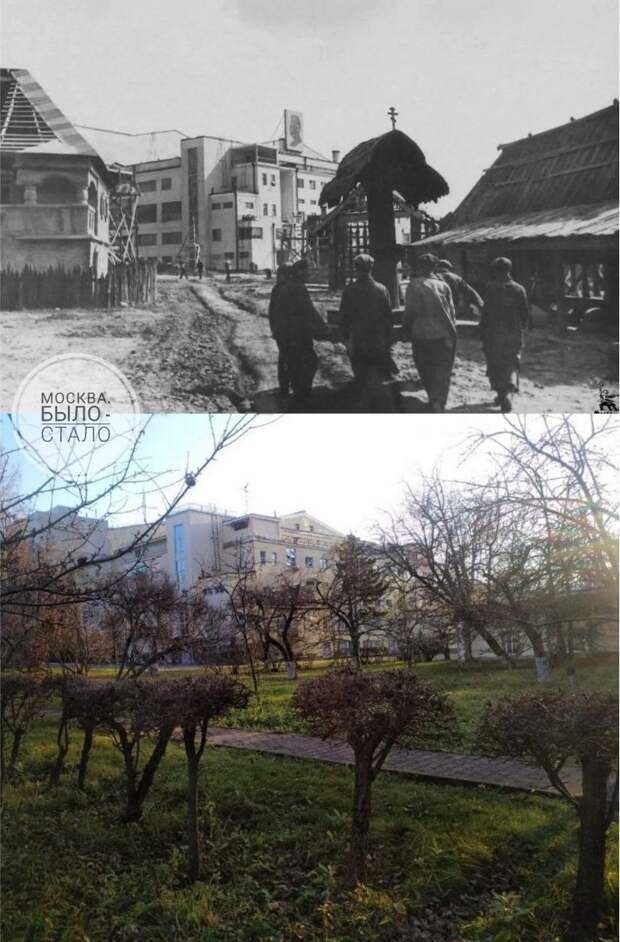

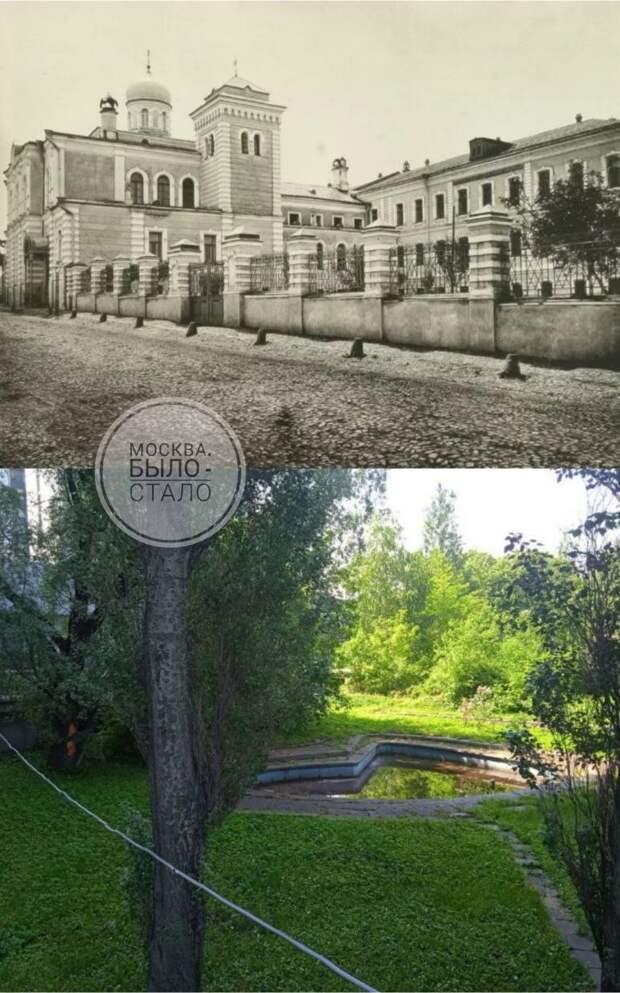

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Место фатально изменилось. Теперь это палисадник за высотным зданием бывшего Совета экономической взаимопомощи (ныне здание Правительства Москвы, Новый Арбат, 36). В начале прошлого века здесь проходили Продольный и Дровяной переулки. Между ними стоял детский приют Цесаревны Марии с домовым храмом во имя Живоначальной Троицы.

Место фатально изменилось. Теперь это палисадник за высотным зданием бывшего Совета экономической взаимопомощи (ныне здание Правительства Москвы, Новый Арбат, 36). В начале прошлого века здесь проходили Продольный и Дровяной переулки. Между ними стоял детский приют Цесаревны Марии с домовым храмом во имя Живоначальной Троицы.

Приют был основан в 1872 году Обществом для призрения детей тех лиц, которые ссылались в Сибирь. Место выбрано рядом с женской тюрьмой, что стояла в Малом Новинском переулке. В приюте постоянно жили 150 мальчиков и девочек от двух лет до совершеннолетия.

Основатель приюта — Алексей Николаевич Дьячков, выборный Московского Купеческого общества и председатель Комиссии по распределению процентов с благотворительных капиталов при Мосгордуме.

В первые годы Советской власти приют был закрыт. В здании села районная прокуратура. В начале 1960-х Дровяной и Продольный переулки исчезли во время строительства здания СЭВ.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки с разницей около 139 лет. Садовая-Спасская. Дом Фёдора Ивановича Афремова. Построен по проекту архитектора Осипа Осиповича Шишковского. Можно улыбнуться, но ровно 120 лет назад, в 1904 году московская газета «Новости дня» сообщала, что у Красных ворот построен первый в Москве восьмиэтажный небоскрёб. Москвичи ещё не знали таких высот. Это было так высоко, «что лифт не может подавать в один приём до восьмого этажа, — сообщала газета, — и он будет передавать на шестой, откуда будет пересадка на другой лифт». Через несколько лет появились другие небоскрёбы. Например, дом Нирнзее в Оружейном переулке.

Садовая-Спасская. Дом Фёдора Ивановича Афремова. Построен по проекту архитектора Осипа Осиповича Шишковского. Можно улыбнуться, но ровно 120 лет назад, в 1904 году московская газета «Новости дня» сообщала, что у Красных ворот построен первый в Москве восьмиэтажный небоскрёб. Москвичи ещё не знали таких высот. Это было так высоко, «что лифт не может подавать в один приём до восьмого этажа, — сообщала газета, — и он будет передавать на шестой, откуда будет пересадка на другой лифт». Через несколько лет появились другие небоскрёбы. Например, дом Нирнзее в Оружейном переулке.

Афремов зарабатывал не только сдачей квартир, но и предлагал рекламные площади, роль которых играл массивный голый торец. В советские годы, до войны здесь работал будущий главный конструктор Сергей Павлович Королёв.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В 1912 году Брестский вокзал на Тверской заставе был переименован в Александровский. В год столетия победы над Наполеоном вокзал был открыт после реконструкции по проекту Ивана Ивановича Струкова. Тогда же вокзал и Московско-Брестская дорога (по этому направлению гнали из столицы французов) стали Александровскими — в честь императора Александра I. После этого вокзал ещё раз менял имя, пока, уже при советской власти, не стал Белорусским.

В 1912 году Брестский вокзал на Тверской заставе был переименован в Александровский. В год столетия победы над Наполеоном вокзал был открыт после реконструкции по проекту Ивана Ивановича Струкова. Тогда же вокзал и Московско-Брестская дорога (по этому направлению гнали из столицы французов) стали Александровскими — в честь императора Александра I. После этого вокзал ещё раз менял имя, пока, уже при советской власти, не стал Белорусским.

6 мая 1896 года в Москву на коронацию приехали Николай II и Александра Фёдоровна. Царский поезд прибыл именно сюда. Перед этим архитектор Лев Николаевич Кекушев построил деревянный императорский павильон. К сожалению, он не сохранился.

В 1907 году над веткой Московско-Брестской железной дороги был сооружён путепровод. На его левой и правой сторонах стоят декоративные башенки-маяки. Металлическая ажурная конструкция была подвижной, для удобства обслуживания. Проектировал путепровод тот же архитектор Струков.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Бывшая Гаврикова площадь. В революционном 1919 году была переименована в Спартаковскую. Не в память о Спартаке, а в честь немецкой коммунистической организации, носившей то же имя.

Бывшая Гаврикова площадь. В революционном 1919 году была переименована в Спартаковскую. Не в память о Спартаке, а в честь немецкой коммунистической организации, носившей то же имя.

По центру двух снимков доходный дом Пелагеи Ивановны Миловановой. В Москве работало несколько кирпичных заводов, принадлежащих купеческой семье Милованова. На фасаде этого дома есть кирпичи с клеймом кирпичного завода "Милованов".

На Гавриковой площади стояла хлебная биржа. До революции здесь был центр хлебной торговли в Москве. Рядом с домом Миловановой — типичный лабаз. Он был снесён в 1960-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет. Покров Пресвятой Богородицы в Кудрине стоял когда-то на нынешней Баррикадной улице (бывшая Кудринская). Чёрно-белый кадр — незадолго до разрушения. Уже сняты кресты, сбиты купола. Храм был закрыт в 1931-м. В мае 1932 года Моссовет постановил бывшую церковь Покрова разобрать на строительный материал. Медленное разрушение Покрова завершилось в 1937-м. Спустя ровно 10 лет на Кудринской площади (тогда площадь Восстания) была заложена известная высотка. Место сильно изменилось, включая рельеф.

Покров Пресвятой Богородицы в Кудрине стоял когда-то на нынешней Баррикадной улице (бывшая Кудринская). Чёрно-белый кадр — незадолго до разрушения. Уже сняты кресты, сбиты купола. Храм был закрыт в 1931-м. В мае 1932 года Моссовет постановил бывшую церковь Покрова разобрать на строительный материал. Медленное разрушение Покрова завершилось в 1937-м. Спустя ровно 10 лет на Кудринской площади (тогда площадь Восстания) была заложена известная высотка. Место сильно изменилось, включая рельеф.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 90 лет. Угол Большой Лубянки и Сретенского переулка. Посмотрите, какой красавец-дом стоял здесь когда-то.

Угол Большой Лубянки и Сретенского переулка. Посмотрите, какой красавец-дом стоял здесь когда-то.

Дом был возведён в 1900-х архитектором Владимиром Владимировичем Шервудом по заказу Московского торгово-строительного общества. Эта компания, принадлежащая Якову Андреевичу Рекку, занималась строительством в Москве дорогого и красивого жилья и конторских домов, которые затем продавали богатым людям. Многие из этих построек теперь внесены в реестр памятников архитектуры. По завершении дом на Большой Лубянке был продан княжеской семье Кантакузен.

Первый этаж предназначался для дел торговых. Одно время тут размещался известный в городе магазин готового платья «Монополь». На втором этаже — квартиры. Говорят, что здесь жил Илья Ильф (соавтор «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка»). В советские годы дом несколько пострадал, но выстоял: были снесены его выразительный декор и башенки. На первом этаже работал продуктовый магазин, а также магазин «Рыба».

Не всматривайтесь в современное здание, оно не имеет никакого отношения к прошлому. Дом Шервуда был снесён и, по любимой традиции ошалевших московских девелоперов, заменён на «такой же, только лучше». Получилась отдалённая копия изуродованного в советский период дома.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ещё один взгляд на дом семьи Кантакузен, что стоял на углу Большой Лубянки и Сретенского переулка. Разница между фотографиями 120 лет. До сих пор идут споры, можно ли было спасти историческое здание; можно ли было воссоздать дом, каким он был, а не ставить реплику.

Ещё один взгляд на дом семьи Кантакузен, что стоял на углу Большой Лубянки и Сретенского переулка. Разница между фотографиями 120 лет. До сих пор идут споры, можно ли было спасти историческое здание; можно ли было воссоздать дом, каким он был, а не ставить реплику.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Милютинский переулок. Бывший католический костёл Святых апостолов Петра и Павла в советские годы был перестроен до неузнаваемости в контору «Гипроуглемаш».

Милютинский переулок. Бывший католический костёл Святых апостолов Петра и Павла в советские годы был перестроен до неузнаваемости в контору «Гипроуглемаш».

Костёл был начат строительством в 1839 году. Архитектор Алессандро Жилярди. Закончилось строительство спустя 10 лет, в 1849-м. Жилярди также возвёл вокруг несколько строений — богадельню, дом причта.

После революции Советская власть отдала храм польской рабочей группе под названием «Труд». Костёл не был закрыт, хотя отношения Советской России с Польшей после войны 1920 года были отвратительными. Храм был закрыт позже — в 1930-е. Сначала планировалось употребить здание как кинотеатр, но помешала война.

Летом 1941 года в храм попала бомба. Разрушения были сильные. В 1946-м здание до неузнаваемости перестроил архитектор И.М. Ткач. Сейчас здесь офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Угол Кузнецкого Моста и Большой Лубянки. 1908 год. Справа шестиэтажный бывший доходный дом Российского страхового от огня общества. Проектировал Леонтий Николаевич Бенуа. С 1918 года здание занимал Народный комиссариат иностранных дел СССР. В 1953 году дипломаты переехали отсюда в высотку на Смоленской площади.

Угол Кузнецкого Моста и Большой Лубянки. 1908 год. Справа шестиэтажный бывший доходный дом Российского страхового от огня общества. Проектировал Леонтий Николаевич Бенуа. С 1918 года здание занимал Народный комиссариат иностранных дел СССР. В 1953 году дипломаты переехали отсюда в высотку на Смоленской площади.

На первом плане старинного кадра справа видна ограда церкви Введения Пресвятой Богородицы во храм, что в Псковичах. Храм был снесён в 1928 году (кажется) под предлогом организации площади Воровского, которая площадью так и не стала.

Слева на чёрно-белой фотокарточке два дома князей Голицыных. Они были снесены в 1979 году из-за строительства здания КГБ СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Варсонофьевский переулок. 1881 год. Мало кто знает, почему переулок называется так. Он получил своё имя по старинному Варсонофьевскому монастырю. От обители к нашему времени ничего не осталось. Ну, кроме названия переулка.

Варсонофьевский переулок. 1881 год. Мало кто знает, почему переулок называется так. Он получил своё имя по старинному Варсонофьевскому монастырю. От обители к нашему времени ничего не осталось. Ну, кроме названия переулка.

Монастырь располагался между Большой Лубянкой и Рождественкой. Обитель была упразднена в 1760-х. Но долгое время этот уголок старой Москвы украшала красивая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Её также называли Вознесенской, по церкви Вознесения Христова (она была на втором этаже).

При монастыре был погост, куда по указанию Лжедмитрия в 1605 году перенесли останки Бориса Годунова и убитых Марию Григорьевну, жену его, и малолетнего царя Фёдора Борисовича. Это была мелкая издёвка временщика. На том погосте издавна хоронили людей убогих, неопознанных и бродяг. Упокоиться на Варсонофьевском кладбище было скорее бесчестием.

В советское время храм был закрыт. В 1931-м — снесён. На этом месте возведено здание поликлиники НКВД СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет. Каланчёвская площадь (ныне Комсомольская). 1914 год. На дальнем плане видны Николаевский (теперь Ленинградский) и Ярославский вокзалы. Справа в кадр лезут строительные леса — возводят Казанский вокзал. Через площадь идут полупустые трамваи. Лето. Жара. Москвичи разъехались по дачам. Скоро мир вздрогнет. Начнётся Первая мировая война. Строительство Казанского вокзала не останавливали даже в самые тяжёлые дни. Хотя другие стройки в Москве были заморожены...

Каланчёвская площадь (ныне Комсомольская). 1914 год. На дальнем плане видны Николаевский (теперь Ленинградский) и Ярославский вокзалы. Справа в кадр лезут строительные леса — возводят Казанский вокзал. Через площадь идут полупустые трамваи. Лето. Жара. Москвичи разъехались по дачам. Скоро мир вздрогнет. Начнётся Первая мировая война. Строительство Казанского вокзала не останавливали даже в самые тяжёлые дни. Хотя другие стройки в Москве были заморожены...

Обе фотографии сделаны с одной точки. Чёрно-белый кадр сделал Эмилий Готье-Дюфайе. _______

_______

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

Предыдущие материалы:

Свежие комментарии