|

|

Друзья, продолжаем!

Строительство тюремного замка по проекту инженера Августина Августиновича Бетанкура было завершено в 1823 г. Расчерченная тут же площадь стала называться Осторожной. К началу XX в. в неё влилась часть Напольно-Замковой улицы (ныне улица Белинского) с Народным домом и Винными государственными складами.

В Остроге в равной степени содержались местные «устроители беспорядков», включая Якова Свердлова, и те, что должны были по этапу отправиться в Сибирь. Здесь их осматривал врач, здесь они получали одежду и кормовые деньги по 12 копеек на день. Сам острог представлял собой обнесённый кирпичной стеною корпус с четырьмя башнями (для стражи) и церковью в честь Божией Матери Всех Скорбящих Радость (для арестантов).

Тюрьма съехала отсюда с началом войны против центральных держав.

Эта торговый корпус нижегородского купца Фёдора Николаевича Гущина. В 1867 г. Гущин предложил городским властям выстроить вдоль Ивановского спуска несколько каменных лабазов.

На первых этажах предлагалось разместить склады, вторые отдать под частные квартиры. Проект торгового корпуса разработал архитектор Николай Иванович Ужумедский-Грицевич. Строительство было завершено в 1871 году, а чуть позже торговые лавки были переданы в распоряжение полиции.

Ивановская башня, от которой начинаются лабазы, названа так по церкви Рождества Иоанна Предтечи. Если верить преданию, то именно с этой башни метким выстрелом пушкаря Феди Литвича был сражён ногайский мурза, подступивший в 1505 году к стенам Города вместе с казанским ханом Мухаммад-Эмином. После чего татарские воины ушли без боя.

Ночлежный дом был построен между 1880 и 1885 гг. по проекту архитектора Фёдора Николаевича Фалина. Денег на строительство дал известный благотворитель Николай Александрович Бугров. Дом был рассчитан на 700 человек, однако на деле здесь квартировали куда больше граждан, волею судеб сделавшихся нищими, бродягами, уголовниками, да и просто спившимися «бывшими людьми», скатившимся на самое дно жизни.

Максим Горький так и написал на титульном листе своей пьесы: «На дне». Ночлежка и сами персонажи были взяты и перенесены на бумагу именно отсюда.

В 1920-х г. ночлежный дом был переделан в коммуналку.

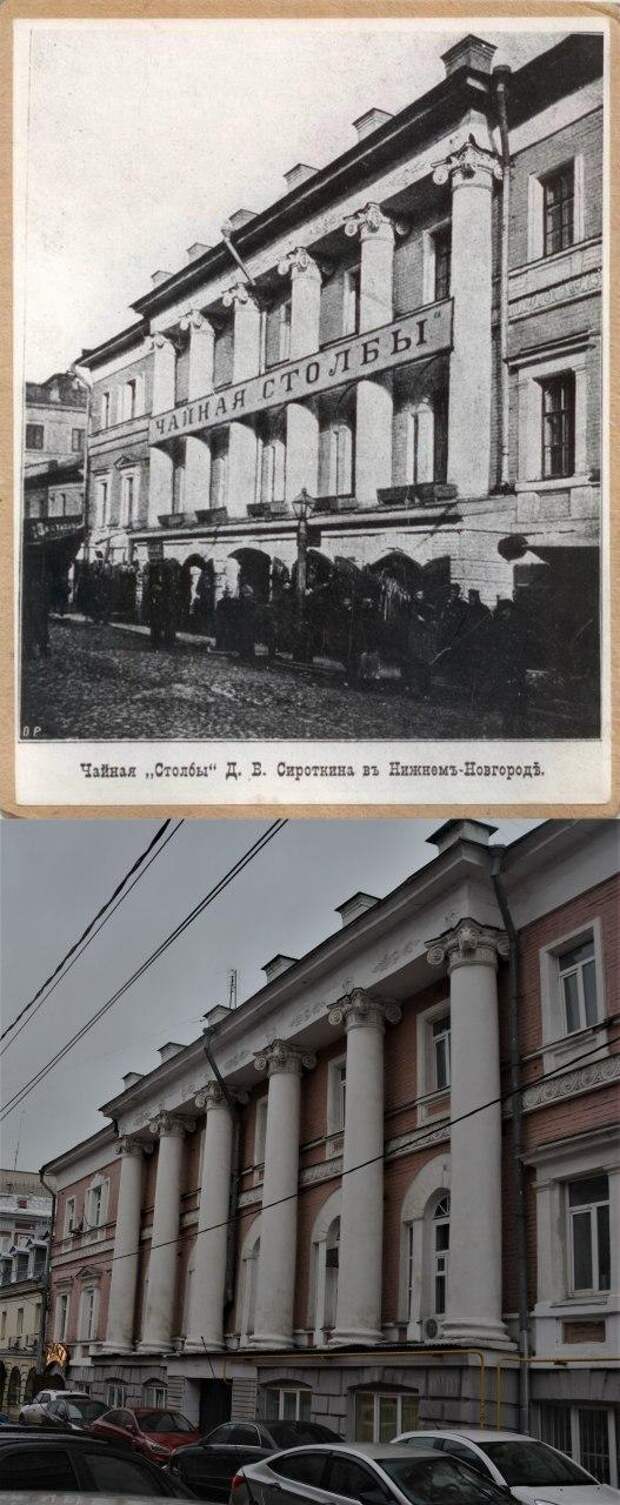

Кроме чая и хлеба насущного – и то, и другое здесь можно было купить за сущие копейки – в трактире подавалась пища духовная: для публики устраивали поэтические и музыкальные вечера. Также при трактире была открыта амбулатория, каковую в первые два месяца посетили 1600 человек.

«Столбы», прозванные так за шесть колонн на фасаде, помещались в здании, некогда принадлежащем нижегородскому купцу Фёдору Ивановичу Переплётчикову. Он использовал этот дом как доходный. Проект разработал архитектор Георг Иванович Кизеветтер.

В первой четверти XIX в. богатый откупщик (в Имперiи – частный налоговый инспектор) Костромин, исцелившийся от недуга с помощью списка Боголюбской иконы Божией Матери в Никольской церкви, почти полностью перестроил храм: надстроил стены и поставил высокий купол. Иконостас был увеличен почти на целый ярус.

При церкви имелась мемориальная часовня в память о спасении Царской семьи при крушении поезда в 1888 году и богадельня – приют имени Факеевых и Бодростиных в ознаменование 300-летия Дома Романовых.

Ныне на месте церкви стоит центральная гостиница «Интурист».

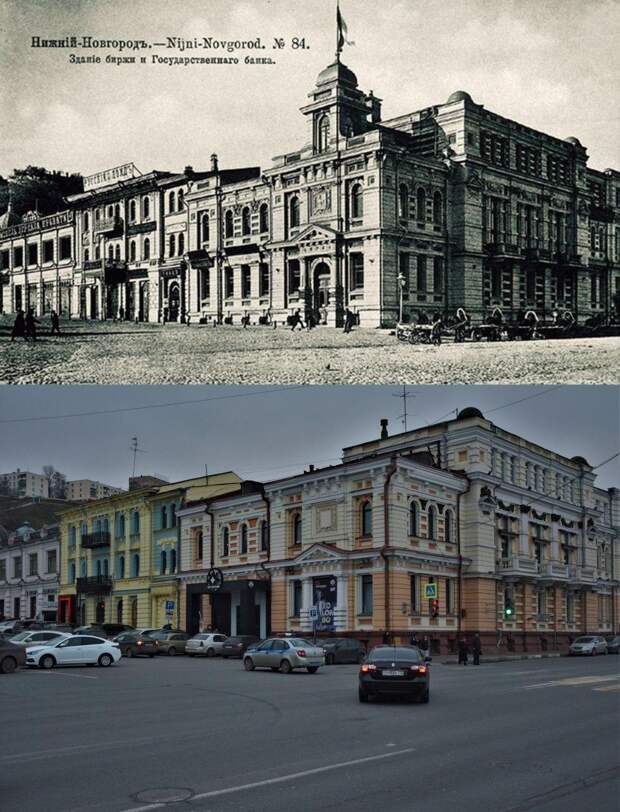

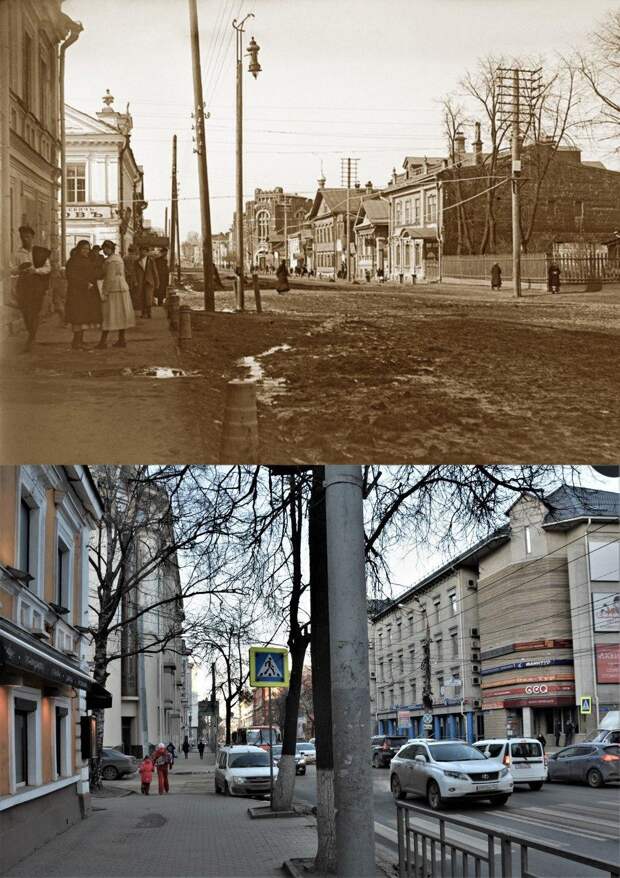

Панорама сильно изменилась за те более чем сто лет с момента, когда была сделана верхняя фотографии. Самая серьёзная потеря для Нижнего Новгорода – эклектичная церковь Космы и Дамиана, построенная по проекту Льва Владимировича Даля (сын автора «Толкового словаря живаго великорусскаго языка» Владимира Ивановича Даля) в 1890 г.

Здание Нижегородской товарной биржи на Софроновской площади (ныне так называемая «площадь Маркина»).

До 1896 г. все основные торговые операции Нижнего Новгорода совершались в блиновском пассаже на Рождественской, и в доме купца Вяхирева на нижегородской ярмарке, специально арендованном для этих целей. Однако маклерам и брокерам там было тесно, душно, неуютно, и вообще – что это за финансово-экономический центр такой, где у главной торговой площадки нет собственного здания?

В 1894 г. столичный архитектор Карл Трейман представил проект особняка на Софроновской площади, но его сразу отвергли в Гордуме, дескать, не надо лезть со своей академической эклектикой в состоявшийся архитектурный ансамбль. Хотя уже через год махнули рукой: лезьте. В 1896 году топовое здание с башенкой на крыше было завершено (при советах башенка «утрачена»).

Нижегородская товарная биржа функционировала до 1916 г. При советской власти в этом здании находился клуб речников. Сейчас тут тоже клубешничек, но уже ночной.

Справа тянется ограда Блиновского сада, где в середине 1880-х был открыт Фонтан Благотворителей – чугунная чаша и в центре её стилизованный шпиль, на каковой были нанизаны ещё два блюдца. На нижней чаше фонтана по кругу шла надпись: «Фонтан благотворителей сооружён в память почётных граждан города Нижнего Новгорода Ф. А., А. А. и Н. А. Блиновых, А.П. и Н.А. Бугровых и У.С. Курбатова, давших своими крупными пожертвованиями городу возможность устроить водопровод…» Вокруг сада круглый год торговали всякой всячиной.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более чем сто лет.

Владельцы – богатейшие чебоксарские купцы, ставшие в Нижнем Новгороде купцами I:й гильдии (то есть имевшие минимум 50 тысяч рублей объявляемого капитала) – торговали хлебом и солью. На том и поднялись. В блиновском пассаже кто только ни находился: магазины, склады, рестораны, номера, а также «общество взаимнаго кредита». В правом объеме помещался первый в Поволжье телеграф и контора нефтяных магазинов братьев Нобелей. В 1894 году стараниями товарищества «Электрон» здание было электрифицировано. При советской власти назначение особняка не изменилось.

Прямо можно наблюдать эклектичную церковь Космы и Дамиана. Слева заметна ограда Блиновского сада, о котором я рассказывал ранее.

Потом в 1711 г. Пётр I передал её своему приятелю Меньшикову; потом она вновь ушла в госсобственность; потом опять была подарена уже Екатериной генералу Николаю Ивановичу Рославлёву видимо в благодарность за участие в перевороте 1762 г., потом она же выкупила слободу у генерала за 73 тысячи рублей, а здешним жителям велела называться «крестьянами её императорского величества».

После пожара 1836 г. слобода была полностью одета в камень. К началу XX в. тут стояли доходные дома, гостиницы, склады, например, «Пароваго пивоваренного завода М.И.Калашникова», и т.д. Тут же на набережной Оки швартовались суда, и парковались извозчики. Здесь кипела и пенилась жизнь…

Ныне набережная Черниговской улицы представляет лишь тень себя прежней.

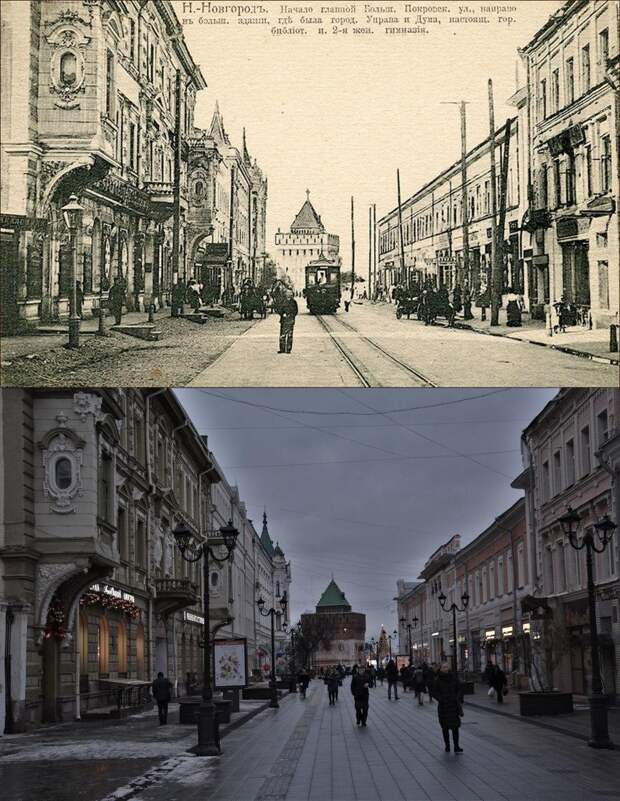

Справа здание Дворянского собрания, построенное в 1826 г. по проекту Ивана Ефимовича Ефимова. В 1913 г. его посещал Император Николай II-й с семейством, а после 1917 г. здесь поселился рабочий клуб имени Якова Моисеевича Свердлова.

Слева тоже примечательное здание – гостиница «Центральная» — проект нижегородского архитектора Василия Ниловича Брюхатова в 1896 году (мы к ней вернёмся чуть позже). Вдали видна крыша Дома Бугрова, где к моменту создания верхнего фото уже сидела Городская управа (при советской власти здесь разместятся профсоюзы).

Обратим внимание на трамвайчик. Он забирал пассажиров от самого Кремля и вёз их далее по Большой и Малой Покровской, Похвалинской улице к Смирновскому саду. Ну а к начальной остановке граждан доставлял фуникулёр.

Среди абонентов электростанции в 1907 г. значились городская библиотека, здания Городской думы, магазины аж 14-ти владельцев, коммерческое училище, пивная Жигулёвского товарищества (подозреваю, что часть именно её вывески выглядывает на верхнем фото), 2-я женская гимназия, театры «Кинофон», «Мефисто» и «Патэграф», телефонная станция, 2 частных абонента, пожарная сигнализация, и т.д. Работой электростанции заведовал человек по фамилии Фридрих, отвечавший также в городе за бесперебойную телефонную связь.

Конструктивистское общежитие для студентов Института речного транспорта справа, где поселился кинотеатр «Рекорд», было построено в 1938 г. по проекту архитектора Александра Александровича Яковлева.

Впервые упоминается в 1622 году в сотной грамоте патриарха Филарета в числе 27 церквей Нижнего Новгорода. В 1780 году церковь перестроена в камне по проекту архитектора Якова Ананьевича Ананьина на деньги купцов Неудавиных. В 1785 г. нижегородский епископ Дамаскин (Руднев) освятил главный престол в честь апостолов Петра и Павла, хотя есть версия, что в честь Всех Святых. Отсюда второе название церкви – Всесвятская.

При советской власти убрали колокольню, а внутри здания открыли кинотеатр «Пионер».

Через 10 лет владельцем дома стал коллежский регистратор (пехотный прапорщик до 1884 г.), дворянин и нижегородский купец Феликс Михайлович Войткевич, а после него – городской голова Алексей Максимович Губин, четырежды избиравшийся на эту должность, несмотря на мрачные слухи о своей репутации «жулика и вора», впоследствии, увы, подтвердившиеся.

В 1894 г. Губин продал особняк своим соседям Николаю Федоровичу и Зинаиде Дмитриевне Киршбаум, а те объединили его со своей усадьбой и стали сдавать частным лицам, среди которых с 1902 г. был писатель Максим Горький, ставший к тому времени всероссийской и европейской знаменитостью.

Нет, это не купеческий особняк и даже не отделение банка. Всего лишь электростанция, питавшая первый в Имперiи – «отсталой и тёмной», как все мы помним – трамвай на электрической тяге. Проект принадлежит архитектору Павлу Петровичу Малиновскому.

В здании «Электрической станцiи» помещался вестибюль Похвалинского элеватора, где граждане – кто с нетерпением, а кто, просматривая поверх очков передовицу «Нижегородскаго лiстка» – ожидали очередной вагончик чтобы подняться на мыс высокой горы к так называемому «Восточному базару», где было много всяких вкусностей.

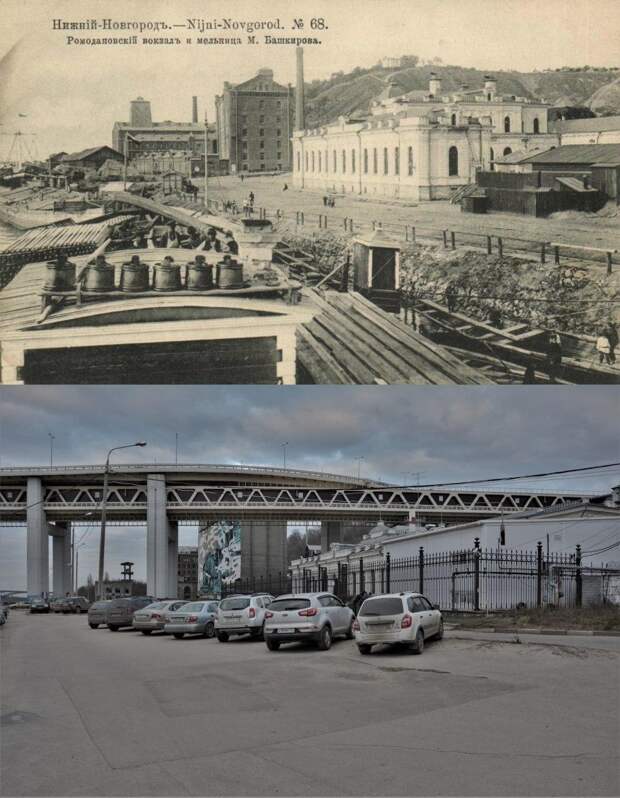

А вот в Нижнем Новгороде такой же мост через Оку строить не стали, и рельсы решено было пустить по береговой террасе. Вокзал действовал до 1974 года. Тогда же случилось несколько грандиозных оползней, засыпавших пути от самой станции «Мыза», и вокзал закрыли. Только через 30 лет здание купит и восстановит нижегородский бизнесмен Владимир Анатольевич Крупнов, за что ему честь и хвала.

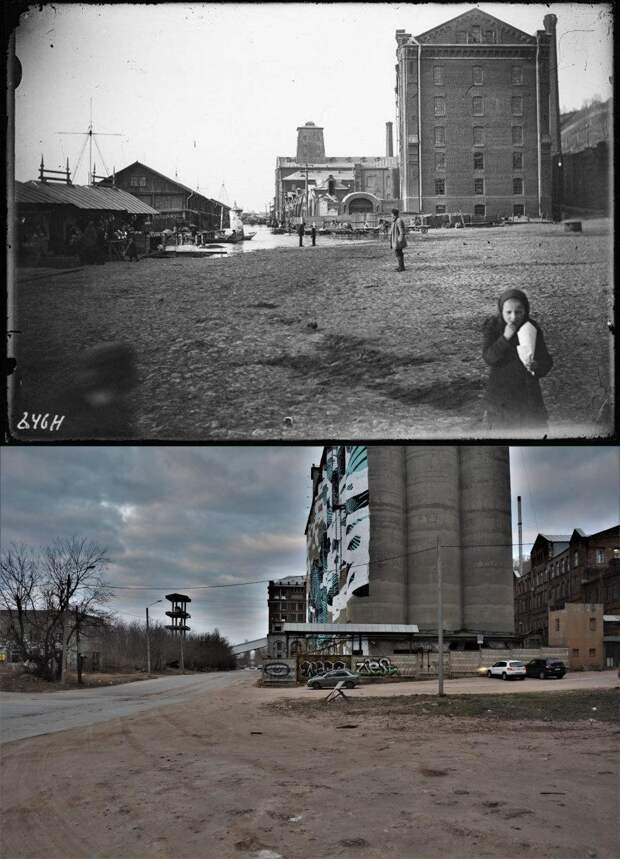

Слободская мельница была построена в 1872 г. по проекту архитектора Роберта Яковлевича Килевейна. Второй пятиэтажный каменный корпус появился в 1902-м, а третий вместе с приёмным покоем для рабочих – в 1914 г.

Всё изменилось после 1917 года. Последний из славной династии Матвей Яковлевич – известный благодетель, жертвовавший огромные деньги на народное образование – умер в 1924 году в нищете. В 1978 году главное здание его мельницы сгорело, и на этом месте появился бетонный корпус из 24 цилиндров-силосов. А ещё тридцатью годами спустя производство тут и вовсе остановилось и заглохло.

Само общество появилось в результате слияния четырёх предприятий: двух из Нижнего – нефтеналивная флотилия Сироткина и купеческое дело Чернонебова и двух из Астрахани (рыбный промысел и пароходство Скрипинского и Лбова). Основной капитал общества оценивался в 6 млн рублей. Компания располагала флотом дизель-теплоходов, буксиров и нефтеналивных барж, среди которых во всех смыслах слова выделялись пять гигантов типа «Марфа-посадница».

Суда перевозили нефть, грузы и обывателей по Волге и Каспию, а также по Оби со всеми её притоками. При Сироткине капиталы компании за два года были увеличены в два раза.

Ровно через 80 лет старая семинария сгорела. На пепелище «на казённый счёт» (за 122 тысячи рублей) решено было поставить новое здание с восьмиколонным фасадом, каковое построили в 1831 г. по проекту архитектора Антона Лаврентьевича Леера.

В нижнем этаже здания помещалось Нижегородское духовное училище, а также низший (словесности) и средний (философский) классы самой семинарии. На средних этажах – комнаты высшего класса семинарии, зал собрания, правление и т.д.

Из этих стен вышло много известных людей, например, критик и «революционный демократ» Николай Александрович Добролюбов, или предстоятель сталинской РПЦ МП (организация существует до сих пор) Сергий (Старгородский).

Господин Вердеревский заведовал Казённой палатой и этот ценнейший консервант в буквальном смысле лопатой загребал. В его ведении находились миллионы пудов соли, хранившейся в деревянных амбарах на Окском берегу. Весной во время разлива вода порой поднималась к амбарным стенкам, проникая внутрь, и часть соли приходила в негодность. Господин Вердеревский воспользовался этим обстоятельством.

Он начал продавать соль крупными партиями налево, а недостачу списывал на «непреодолимые силы природы». После того, как в 1864 г. на воду сползли 25 совершенно пустых амбара, «соляного Вередервского» взяли за вымя. Его ошельмовали и отправили в тюрьму, а дом был конфискован в пользу Нижегородского ремесленного училища им. Кулибина, ставшего позже Нижегородским техникумом водного транспорта им. Кулибина. Дом Вердеревского был перестроен и стал частью нынешнего здания.

Одноимённый Митрофан Никанорович торговал валенками по всей Имперiи. Вяленные сапоги нижегородского купца приметили аж в Париже (серебряная медаль на всемирной выставке), и, само собой, в Москве (Большая Золотая медаль 1904 г.) Рационально-модерновый особняк был построен в 1910-е годы. Для оформления фасада использовали белый керамический кирпич.

На фасаде соседнего дома можно заметить вывеску Офицерского экономического общества. Это был своего рода потребительский кооператив, состоявший из офицеров действительной службы, офицерских собраний. Штабов и управлений.

Общество занималось доставкой членам и годовым подписчикам обмундирования, снаряжения, обуви, белья, продуктов питания по низким ценам, и позволяло создавать сбережения за счёт дивидендов и премий.

Василий Альфонсович Зевеке – сын богатого русского судовладельца Альфонса Александровича Зевеке. Ему, а точнее основанному им Обществу пароходства и торговли Зевеке, принадлежали два десятка судов. Зевеке-младший, как и его отец, увлекался любительской фотографией и даже состоял в нижегородском отделении Русскаго фотографическаго общества.

В начале нулевых его сын, доктор биологических наук Александр Васильевич Зевеке передал в Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области более 1000 фотоснимков, в том числе и тех, что сделали его отец и дед.

Вплотную примыкает доходный дом Кейзера, построенный в 1903 году в стиле рационального модерна. Известно, что в 20-х тут квартировали известные артисты Нижегородского театра драмы, например, Николай Иванович Самарин-Собольщиков, открывший в 1917-м совместно с Василием Михайловичем Вронским революционный театр с труднопроизносимым названием «Вронсобсам» в Одессе.

Оба здания практически ничуть не изменились, впрочем, сами можете оценить.

А сто лет назад здесь помещался предвыборный штаб регионального отделения партии Конституционных Демократов (Кадетов), она же Партия Народной Свободы, куда входили купцы, банкиры, служащие, врачи, учителя.

Во второй Государственной Думе кадеты занимали 98 мест. На выборах в Гордуму Нижнего 16 июля 1917 г. партия набрала 24,6% голосов и стала второй после эсеров. Среди гласных от КДП выделялся председатель её губкома Георгий Робертович Килевейн – сын уже хорошо знакомого нам архитектора Роберта Яковлевича Килевейна.

Килевейн попытался оказать сопротивление большевикам, в 1918 г. был арестован нижегородской ГубЧК по обвинению в связях с контрреволюцией и умер четырьмя годами спустя от дизентерии.

Был построен в 1887 г. по проекту архитектора Владимира Максимовича Лемке. Владельцы качали деньги из собственного водочного завода у Ивановских ворот. Также Фроловым принадлежали многочисленные винные погреба. С 1884 по 1904 гг. в здании помещалась городская общественная библиотека.

Напротив стоят бывшие верхнепосадские общественные лавки и присутственные места. Здание было построено в 1844 году по распоряжению Императора Николая I. Авторы проекта – архитекторы Леер и Ефимов.

Здание пропитано историей Нижнего Новгорода. Чего тут только не было: и публичная библиотека, и окружной суд (до переезда в основное здание). Даже владелицу дорогого магазина придушили, о чём впоследствии упомянул Максим Горький в своём «Климе Самгине».

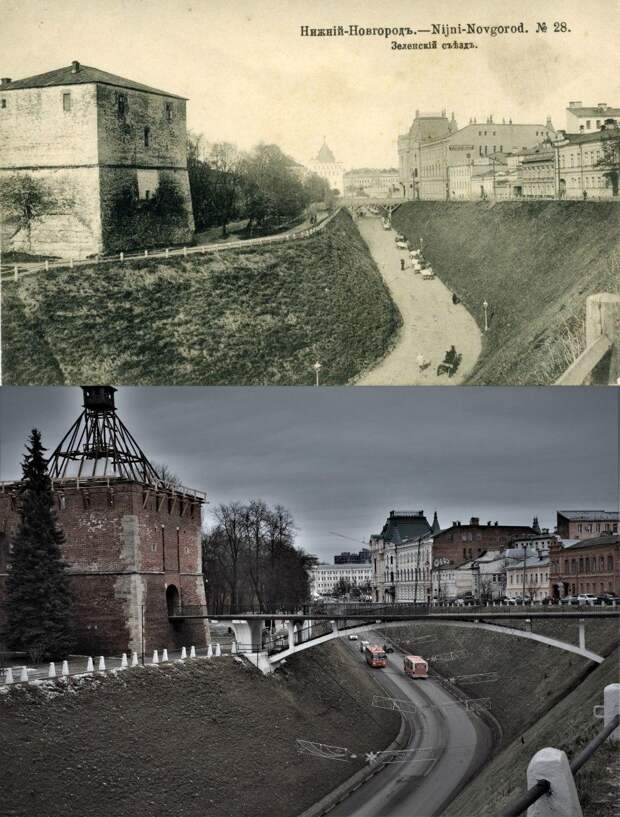

Облик Никольской башни был изменён при реконструкции Кремля, каковой с 1785 по 1790 гг. занимался губернатор Иван Михайлович Ребиндер, поэтому нынешний её облик – шатровая крыша и смотровая башенка наверху – гораздо ближе к историческому, чем тот, что на верхнем фото.

Обе фото сделаны приблизительно с одной точки с разницей почти в сто двадцать лет.

______________________

На этом пока остановимся, продолжение следует...

Свежие комментарии