Вездеходы с Урала: короли бездорожья

Автозавод Урал отметил семидесятилетие со дня выпуска своего первого автомобиля

Фото из архива автора

Им был знаменитый 3-тонный ЗиС-5 — один из основных советских автомобилей того времени. Собственно, именно ему завод и обязан своим появлением. Выпускавшийся с 1933 года заводом имени Сталина, а с 1942 года еще и в Ульяновске, этот грузовик под маркой УралЗиС-5 начали производить на эвакуированном из Москвы в Миасс заводе летом 1944 года.

На первом этапе выпуска машина имела упрощенную конструкцию (механические задние тормоза, обшитая вагонкой кабина на деревянном каркасе, деревянные подножки и брызговики и прочее — известна как модификация военного времени ЗиС-5В и УралЗиС-5В). Затем уральцы модернизировали конструкцию: на машине появились гидравлический привод тормозов, усиленный редуктор заднего моста, улучшенный водяной насос. После войны машина стала называться УралЗиС-5М (модернизированный), а с 1956 года — УралЗиС-355.

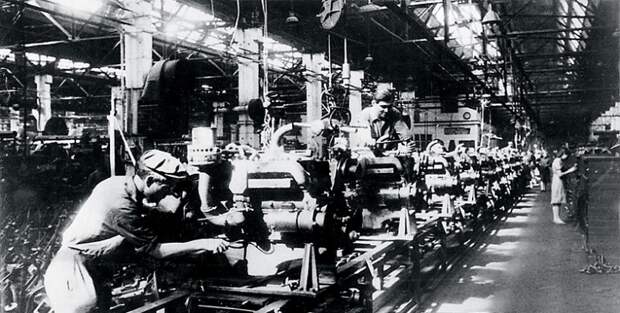

В марте 1942-го в Миассе заработало моторное производство

Следующая веха в истории Уральского автозавода наступила в 1957 году, с появлением новой модели УралЗиС-355М. 3,5-тонный грузовик с удачными округлыми формами и 95-сильным двигателем. Новинка имела увеличенную до 3824 мм колесную базу, новый рулевой механизм, передние рычажные гидроамортизаторы. Цельнометаллическая кабина впервые оснащалась отопителем и обдувом ветрового стекла. Получивший прозвище «Целинник» (именно туда направлялась большая часть выпущенных автомобилей) грузовик первым в стране имел снаряженную массу меньше его грузоподъемности (3400 против 3500 кг). Выпускался он до 1965 года, и всего было собрано около 192 000 машин. Однако еще задолго до того началась работа над самой известной под маркой «Урал» моделью 375.

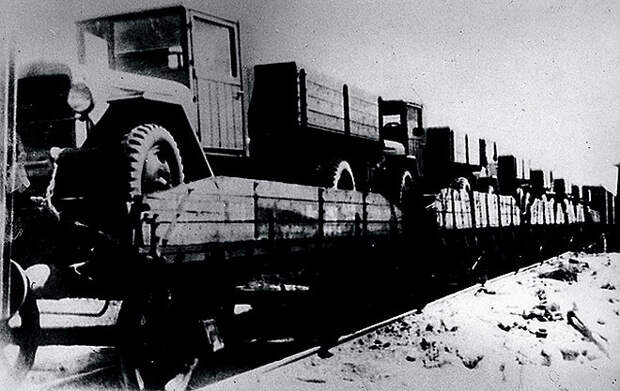

В июле 1944-го первые грузовики ЗиС-5В покинули ворота завода

История его появления уходит в далекий первый послевоенный 1946 год. Именно тогда Московский научно-исследовательский автомоторный институт начал эксперименты по увеличению проходимости на знаменитом американском «Студебеккере». Испытания показали, что автомобиль, «обутый» в односкатные шины, обладает большей проходимостью, по сравнению с таким же грузовиком с двухскатными задними шинами. При одновременных испытаниях по снегу и грязи его средняя скорость на шинах увеличенного размера в два раза превысила среднюю скорость такого же автомобиля с двухскатной ошиновкой, а расход топлива уменьшился вдвое. На основе проведенных экспериментальных работ в 1955 году НАМИ изготовил трехосный автомобиль НАМИ-020. Он стал первым советским автомобилем-вездеходом, удовлетворявшим требованиям Министерства обороны, и не повторявшим ни один серийный грузовой автомобиль. На него устанавливались V-образный 8-цилиндровый карбюраторный двигатель мощностью 180 л. с., 5-ступенчатая коробка передач, 2-скоростная раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом. Тормоза имели пневмогидравлический привод и герметизацию, исключающую попадание воды и грязи. Рулевой механизм, впервые в отечественной практике, снабжался гидроусилителем. Шины гигантского по тем временам размера 14.00-20 имели устройство для снижения внутреннего давления на ходу. Под задней частью грузовой платформы размещалась лебедка с горизонтально расположенным барабаном и выдачей троса как вперед, так и назад. При снаряженной массе 7250 кг НАМИ-020 имел грузоподъемность 5 т и развивал максимальную скорость 80 км/ч. Испытания показали его высокую проходимость по сухому сыпучему песку, снегу, болотистой луговине, грязи и другим видам бездорожья. На шоссе НАМИ-020, по сравнению с ГАЗ- 63 и ЗиС-151, обладал меньшим средним расходом горючего и большей скоростью.

На фронт продукцию завода отправляли воинскими эшелонами

После проведенных испытаний встал вопрос о производстве нового вездехода на одном из машиностроительных предприятий Союза. Сначала машину предполагали поставить на поток на ЗиЛе, затем рассматривался завод в Улан-Удэ. Но после многочисленных споров остановились на филиале ЗиЛа в Миассе. Предприятие было реконструировано, переименовано в Уральский автомобильный завод (УралАЗ), и его грузовая продукция, единственная в СССР, получила собственную марку «Урал».

Восстановленный заводчанами УралЗиС-5М. Лишь окраска и колеса не соответствуют оригиналу

Московская конструкция была значительно переработана, и на первомайской демонстрации в Миассе в 1958 году появились два опытных образца, созданных в экспериментальном цехе Уральского автозавода. Первый — с индексом Урал-НАМИ-375 — получил кабину от нового ЗиЛ-130 с панорамным ветровым стеклом, а второй имел цельнометаллическую кабину с мягким верхом собственного изготовления.

7 ноября 1960 года, в день 43-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, по центральным улицам Миасса проехал первый серийный Урал-375.

Знаменитый «целинник» УралЗиС-355М отличался современными внешними формами

До 1964 года грузовики повышенной проходимости выпускались только для удовлетворения заказов Министерства обороны. Практически все машины имели кабину с мягким матерчатым верхом, металлический кузов с откидными скамейками и съемный тент, позволявший использовать их для транспортировки личного состава. По своим техническим показателям, и в первую очередь по проходимости, Урал-375 стал лучшим среди вездеходов этого класса. Высокая проходимость достигалась за счет установки на машине мощного V-образного 8-цилиндрового двигателя ЗиЛ-375 — форсированной модификации мотора ЗиЛ-130, применения всех трех ведущих мостов, большого дорожного просвета, значительных углов свеса, односкатных шин с централизованным изменением давления воздуха на ходу автомобиля, установки лебедки, предназначенной для самовытаскивания машины.

Немало классических Уралов 375 модели до сих пор исправно служат

В 1964 году на базе Урал-375 создаются гражданские модификации, 3-осные автомобили Урал-377 с колесной формулой 6х4 грузоподъемностью 7,5 т, с передним мостом от МАЗ-500. С того же года подавляющее большинство машин, сошедших с конвейера, получают 3-местную цельнометаллическую кабину с 4-секционным ветровым стеклом, закрепленным неподвижно. Однако основным заказчиком по-прежнему остается Министерство обороны. Серийный автомобиль-вездеход получил обозначение Урал-375Д. На его основе было создано целое семейство машин. Среди них северный вариант, Урал-375К, при схожих технических характеристиках обладал кабиной с улучшенной теплоизоляцией, двойными стеклами, морозостойкими уплотнителями, мощным предпусковым подогревателем. Узлы и агрегаты северного «Урала» заправлялись специальными маслами с низкой температурой замерзания, а резинотехнические изделия выполнялись из морозостойких материалов. Также были созданы седельные тягачи Урал-375С и Урал-377С, адаптированные к полуприцепам общей массой до 18,5 т, а кроме них, Урал-375Ю — модификация в тропическом исполнении.

Неполноприводная модель Урал-377 никогда не была массовой, и встретить ее — большая редкость

1960-е годы стали наиболее успешными в истории УралАЗа, когда были заложены основы всей его последующей продукции. К 1967 году было изготовлено 530 000 автомобилей. Множество специальных машин на базе «Урала» эксплуатировались в Советской армии и странах Варшавского договора, общее количество модификаций превышало тысячу вариантов. Не меньшее распространение нашли эти машины и «на гражданке», являясь незаменимыми помощниками газо- и нефтедобытчиков, сейсмологов, геологов. География их распространения была необычайно широка, от заполярных военных аэродромов до песков Средней Азии и Памирских гор.

С появлением кабины над двигателем в программе появились и магистральные тягачи

В 1969 году Урал-375Д удостоился Золотой медали на Лейпцигской ярмарке; машины великолепно продавались на внешнем рынке.

Всем был хорош 375-й, кроме одного — стремительно устаревавшего карбюраторного двигателя. Если в армии бензин имелся в неограниченном количестве, то народному хозяйству требовался более экономичный дизель. Поэтому в 1978 году на УралАЗе запустили в производство новую модель автомобиля высокой проходимости Урал-4320 с дизельным двигателем КамАЗ-740 мощностью 210 л. с. На нем 12-вольтовую систему электрооборудования заменила 24-вольтовая с двумя аккумуляторными батареями. В 1981 году на основе базовой модели 4320 был создан 8-тонный 220-сильный автомобиль-транспортер Урал-5920 высокой проходимости с четырьмя ведущими гусеничными движителями на резинометаллических лентах. В 1987 г. УралАЗ выпустил свой миллионный автомобиль.

К середине 1980-х годов на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали трудилось около 10 000 немецких грузовиков «Магирус-Дойц» с двигателями воздушного охлаждения, закупленных в 1974 году по «контракту века». Такие силовые агрегаты прекрасно зарекомендовали себя, были проще, легче и дешевле дизелей с жидкостным охлаждением и могли бесперебойно работать в экстремальных температурных условиях. На волне огромного успеха «магирусов» в 1982 году у фирмы «Дойц» была закуплена лицензия на дизельный 11-литровый двигатель V8. Серийный выпуск этих моторов решили наладить на Кустанайском дизельном заводе (КДЗ) в Казахской ССР, который тогда входил в объединение «УралАЗ». Это позволило в 1987 году представить новый длиннобазный 6-тонный многоцелевой капотный грузовик Урал-4322. Внешне автомобиль отличался иным капотом и кабиной от КАМАЗа, оборудованной автономным отопителем и подрессоренным регулируемым сиденьем водителя. Кроме того, были созданы длиннобазные шасси 43222, а также гражданские самосвалы 55223 и 55224 грузоподъемностью 7,2 и 10 т. Выпуск этих машин прекратился в связи с распадом Союза и остановкой Кустанайского завода.

Не лучше обстояли дела и с камским двигателем: после разрушительного пожара на моторном заводе КАМАЗа в 1993 году завод спешно переориентировался на новый 300-сильный дизель V8 — ЯМЗ-238Б.

Внешне дизельный Урал-4320 отличался от своего предка модели 375 более длинным капотом с иной облицовкой

В то же время, в 1992 г. УралАЗ, традиционно ориентировавшийся только на российские предприятия, начал сотрудничество с транснациональным концерном Iveco, создав первое в России грузовое СП. Первой его моделью в мае того же года стал 18-тонный самосвал УралАЗ-ИВЕКО 330-30ANW (6x6) с 306-сильным дизелем воздушного охлаждения. Его шасси собрали в Миассе из привозных узлов, дополнив собственными колесами, шинами и 12-кубовым кузовом. Пять лет спустя там же было налажено серийное производство кабин над двигателем, от уже снятого к тому времени семейства Iveco TurboTech. В результате в программе УралАЗа появилось несколько семейств дорожных машин бескапотной компоновки, выпускающихся до сих пор.

Вахтовый автобус на новом двухосном полноприводном шасси

Основой программы УралАЗа по-прежнему являются капотные автомобили с колесной формулой 6x6, оснащенные моторами ЯМЗ. Базовым остается семейство 4320, куда входят 6-тонные грузовики двойного назначения, удлиненные шасси грузоподъемностью до 12 т, 10-тонные самосвалы, лесовозы, седельные тягачи. Широким спросом пользуется также бескапотное семейство 6365 и 6370 с широким диапазоном грузоподъемности. Расширились и варианты колесных формул, завод предлагает модификации 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8 и даже 10х8. Для всех шасси УралАЗа предлагается широкая гамма кузовов и надстроек, в том числе вахтовые автобусы. Для расширения своей программы с 1993 г. УралАЗ начал выпускать пожарные автоцистерны на шасси 43202 и 5557.

Параллельно классической кабине появилось новое семейство с пластиковым капотом

УралАЗ — один из немногих российских автозаводов, который традиционно сохраняет достаточно обширную гамму военных полноприводных машин. В лучшие годы УралАЗ ежегодно выпускал до 30 тыс. грузовиков. В рыночных условиях производство снизилось. Однако расширение модельного ряда, постоянное улучшение качества, и непревзойденные внедорожные свойства позволяют Уралу оставаться одним из самых востребованных грузовиков для работы вдали от шоссейных дорог.

Свежие комментарии