Продолжаем путешествие...

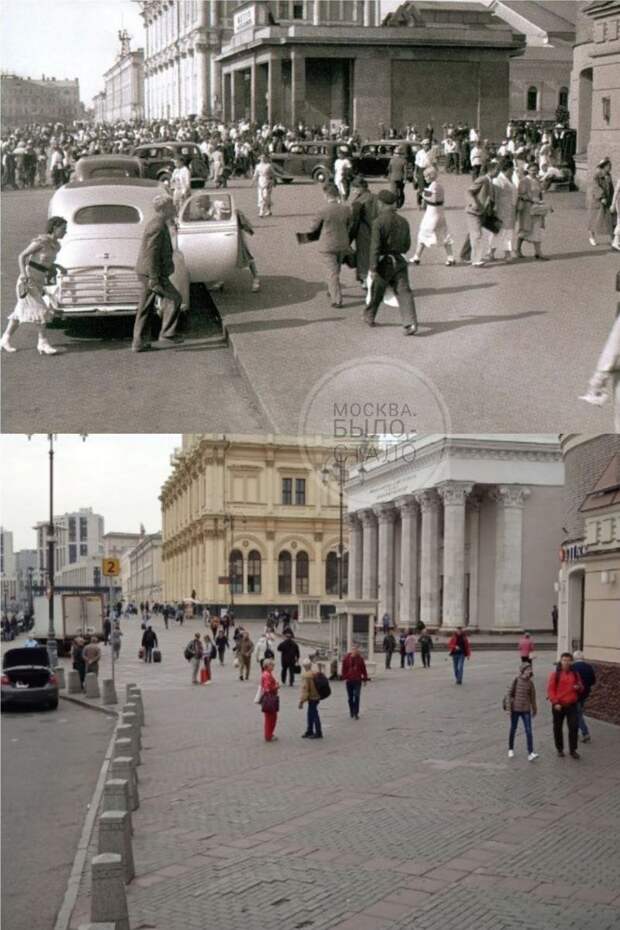

В этом году исполняется 115 лет со дня открытия «Художественного электро-театра» на Арбатской площади. Слово «Художественный» — это не название, а описание, как, например, «художественный фильм». Именем кинотеатра оно станет позже.

Первый киносеанс прошел 11 ноября 1909 года с французской картиной «Жоржетта».

Кинотеатр принадлежал Роберту Альберту Брокшу. Первое здание на 400 зрителей было возведено по проекту архитектора Николая Николаевича Благовещенского. Однако свой классический вид «Художественный» приобрёл в 1913 году, когда его перестроил и увеличил до 900 мест Фёдор Осипович Шехтель. Это был самый красивый кинотеатр Москвы: расписной потолок, дубовые полы, в фойе — светящийся фонтан!Альберт Брокш управлял своим кинотеатром вплоть до прихода Советской власти. Кинотеатр неоднократно планировалось снести, но он уцелел. Теперь это один из самых старых действующих кинотеатров в мире!

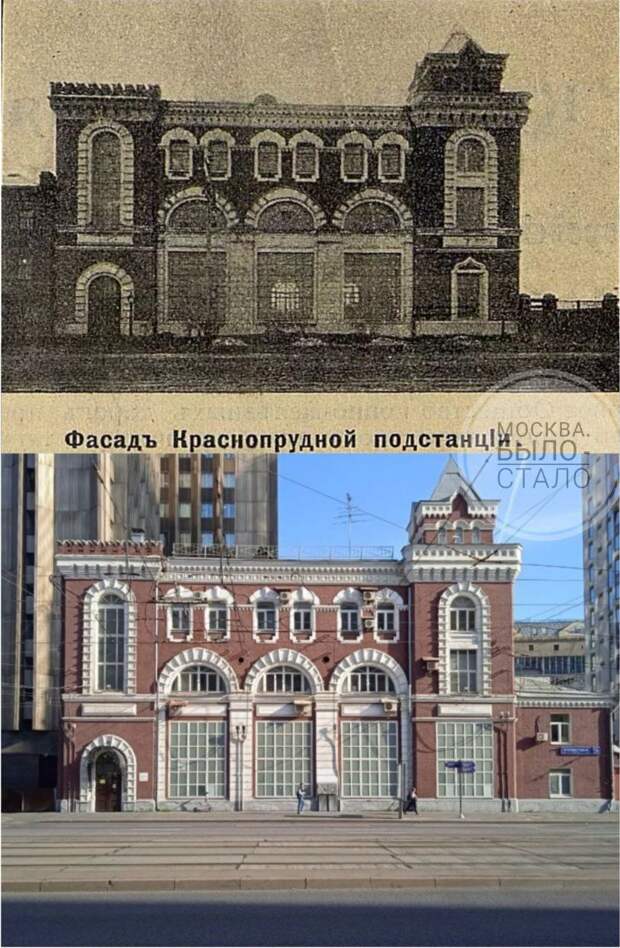

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 111 лет. Тяговая подстанция № 1 на Краснопрудной улице. Недавно мы отмечали 125-летие московского трамвая, но у этой истории есть ответвление в виде трамвайной инфраструктуры.

Тяговая подстанция № 1 на Краснопрудной улице. Недавно мы отмечали 125-летие московского трамвая, но у этой истории есть ответвление в виде трамвайной инфраструктуры.

Трамвайное движение питалось от Центральной электростанции, что на Болотной набережной. Энергия поступала в контактную сеть через девять тяговых подстанций. Семь из них располагались в отдельных зданиях. Одна была совмещена непосредственно с Центральной электростанцией, ещё одна — в Миусском депо.

Тяговая подстанция № 1 была введена в эксплуатацию в начале 1904 года. Проектировали архитекторы Александр Фелицианович Мейснер и Максим Карлович Геппенер. У них получилось невероятно красивое здание. Оборудование поставляла компания «Сименс и Гальске».

Подстанция обеспечивала движение по Вокзальной линии: от Тверской заставы до Боевской богадельни. Сейчас она обеспечивает линии от «Каланчёвской» до «Сокольников».

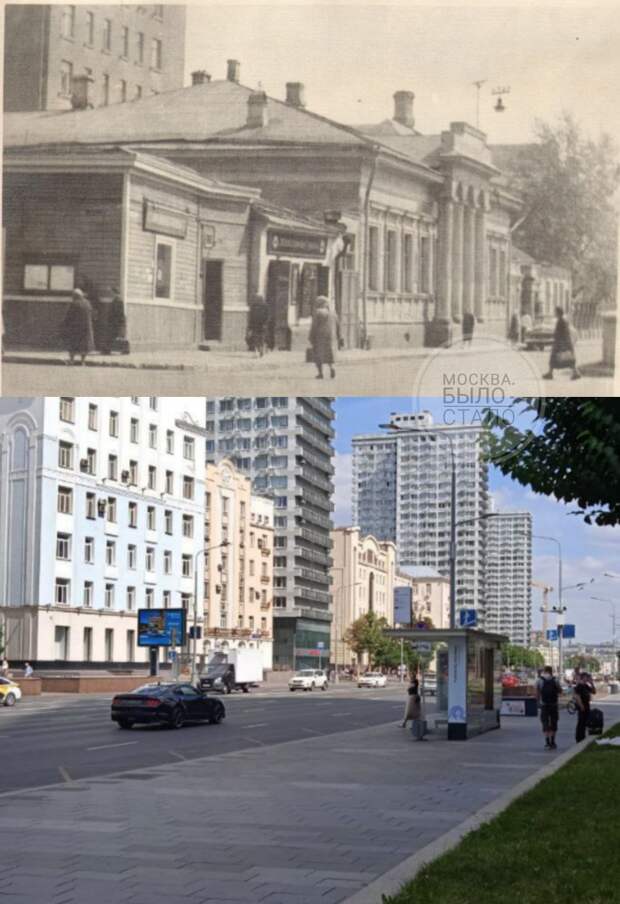

Обе фотографии сделаны с одной точки. 2-я улица Ямского Поля (ныне улица Правды). 1925 год. Перед вами жилой дом государственного авиационного завода № 1 имени Авиахима (бывший императорский самолётостроительный завод «Дукс»).

2-я улица Ямского Поля (ныне улица Правды). 1925 год. Перед вами жилой дом государственного авиационного завода № 1 имени Авиахима (бывший императорский самолётостроительный завод «Дукс»).

В 1925-м на улице был возведён посёлок корпоративных домов западной архитектуры (как писали в ту пору советские газеты). В каждом доме в среднем по пять квартир. На чёрно-белом кадре строительство ещё не закончено. Скорее всего, это весна.

Кооператив завода не только строил, но и проводил канализацию и водопровод, что в ту пору было буквально роскошью. В каждой квартире была ванная комната. Строители отчитывались об удешевлении работ за счёт новых материалов. Наружные стены — шлако-известково-бетонные камни. Внутренние перегородки — шлако-алебастровые. Против деревянных они стоят на 50 процентов дешевле, несгораемы и совершенно незвукопроводны, сообщал журнал «Строительство Москвы» в октябре 1925 года. «Распределение квартир производится согласованно со всеми заводскими организациями завода им. Авиахима, рабочие и служащие которого составляют 99% членов строительного кооператива».

Посёлок был снесён в середине 1950-х для строительства восьмиэтажного дома № 4/19 по улице Правды. Вы видите его на нижнем кадре.

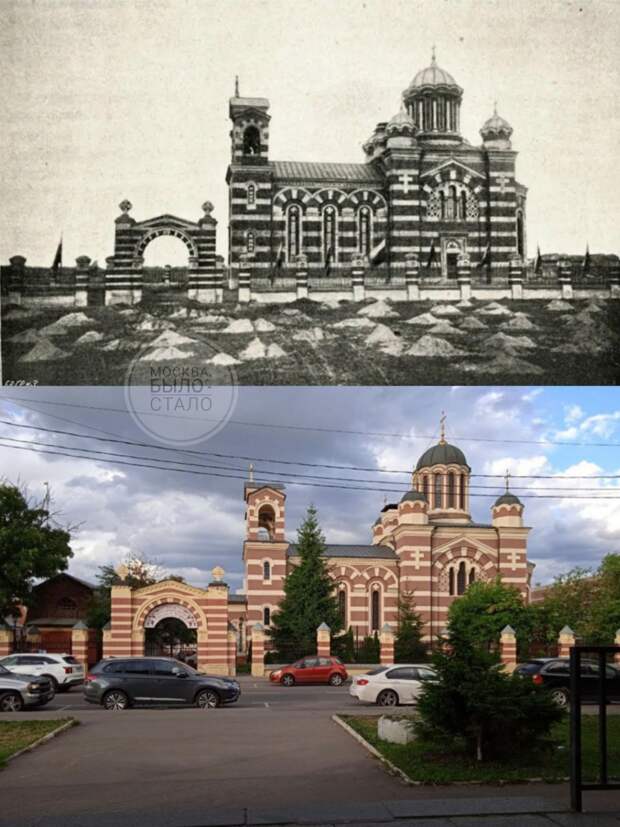

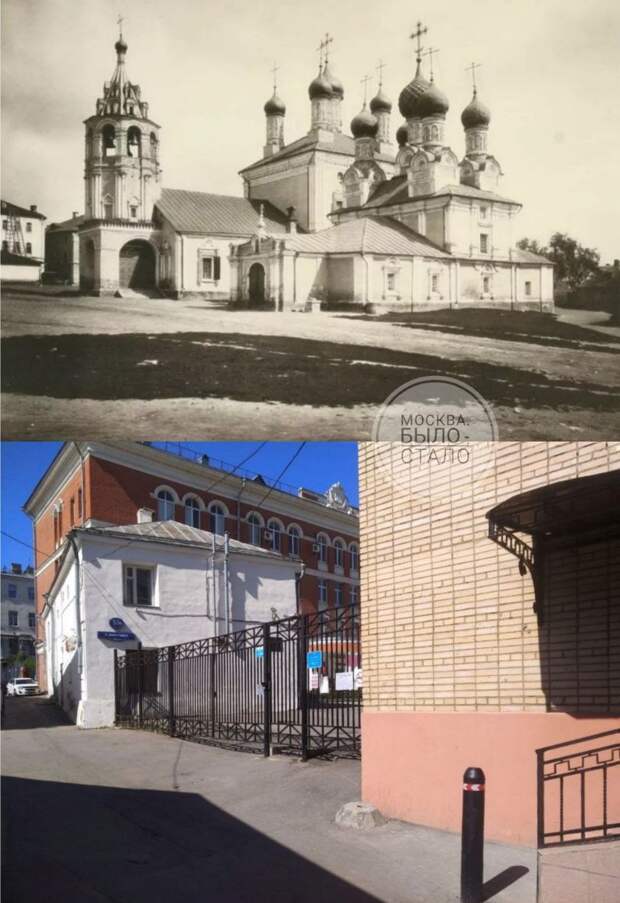

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 98 лет. Один из красивейших храмов старой Москвы. Памятник «Русской Скорби». Известен также по названию иконы, во имя которой освящён: «Отрада и Утешение».

Один из красивейших храмов старой Москвы. Памятник «Русской Скорби». Известен также по названию иконы, во имя которой освящён: «Отрада и Утешение».

Храм стоит у Николаевских казарм на Ходынском поле. Заложен в 1907-м, открыт в 1909 году. Возведён в память о генерал-губернаторе Москвы, Великом князе Сергее Александровиче, убитом бомбой народовольца Каляева в феврале 1905 года. Внутри храма на мемориальных досках из белого мрамора были выбиты имена убитых революционерами царских сановников (павших от руки крамольников): всего чуть меньше 2000 имён.

Храм был закрыт на пятый год Советской власти. Затем разрушен наполовину: были снесены купола, звонница, ограда, ворота. Превращён сначала в общежитие, а затем в цех переработки и складирования отходов производства завода «Знамя Труда». Восстановлен в 1996 году.

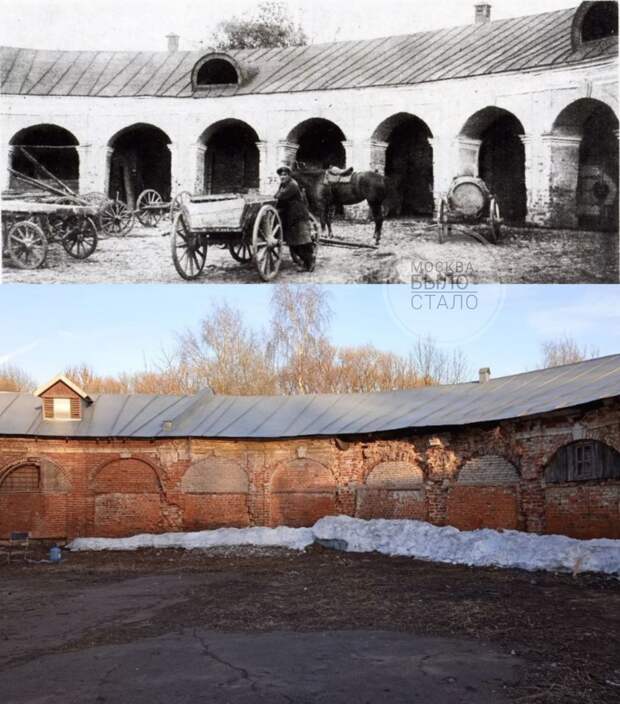

Обе фотографии сделаны с одной точки Мы в усадьбе Узкое, в бывшем конном дворе.

Мы в усадьбе Узкое, в бывшем конном дворе.

В 1770-х годах хозяин усадьбы, князь Алексей Борисович Голицын заказал несколько построек, в том числе конный двор. Он сохранился по сей день, хотя пережил немало и сильно изменился. В советские годы усадьба была национализирована. В 1937 году передана на баланс Академии наук СССР, здесь был учреждён санаторий для учёных. В конном дворе разместились гараж и сельпо. Красивая аркада была заложена и остаётся таковой по сей день. Памятник нуждается в реставрации и воссоздании исторического облика.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. В 1951 году Наум Самойлович Грановский сфотографировал на Садовой-Самотечной строящийся новый жилой дом №5. Архитектор Михаил Степанович Жиров спроектировал стилизацию под возводимые тогда в Москве высотки. Дом был закончен в 1953-м. Рядом, как будто для сравнения, — типичный доходный дом дореволюционной Москвы. Он был построен в 1915 году.

В 1951 году Наум Самойлович Грановский сфотографировал на Садовой-Самотечной строящийся новый жилой дом №5. Архитектор Михаил Степанович Жиров спроектировал стилизацию под возводимые тогда в Москве высотки. Дом был закончен в 1953-м. Рядом, как будто для сравнения, — типичный доходный дом дореволюционной Москвы. Он был построен в 1915 году.

На чёрно-белом фото слева виден край недостроенного оперно-драматического театра имени Станиславского. Его также проектировал архитектор Жиров. Но из-за войны строительство было остановлено на много лет. Позже здание будет кардинально перестроено и станет театром кукол Образцова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 73 года. В этом году исполняется 100 лет автобусному движению в Москве. В 1926 году, то есть 98 лет назад, на Сущёвском Валу был заложен Бахметьевский автобусный гараж.

В этом году исполняется 100 лет автобусному движению в Москве. В 1926 году, то есть 98 лет назад, на Сущёвском Валу был заложен Бахметьевский автобусный гараж.

Здание проектировал Константин Степанович Мельников. Инженером выступил Владимир Григорьевич Шухов. Строительство было закончено в 1927-м и открыто для стоянки автобусов 1 ноября того же года. Первое время тут был самый крупный автобусный парк в Москве. В годы Великой Отечественной в гараже работали автомастерские — ремонтировалась фронтовая техника, включая знаменитые машины БМ («Катюши»).

В 1990 году (год столетия Мельникова) гараж был внесён в реестр памятников. В 1999-м автобусный парк переехал. Ныне здесь Центр современной культуры «Гараж» и Российский еврейский музей толерантности.

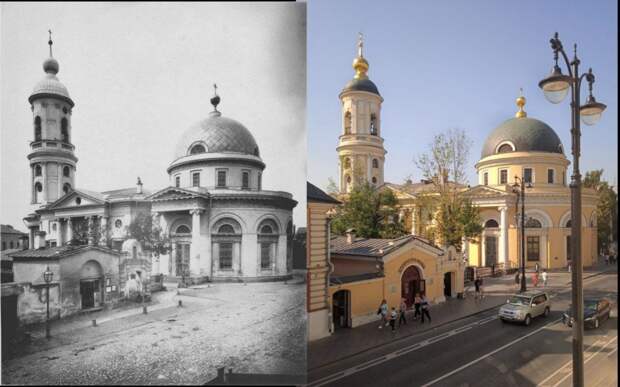

На чёрно-белом снимке боковой фасад строящегося гаража в 1926 году. Покровка ровно 100 лет назад. На дальнем плане ещё высится красивый храм Успения Пресвятой Богородицы. Справа ещё стоит неповреждённым храм Святой Троицы на Грязех.

Покровка ровно 100 лет назад. На дальнем плане ещё высится красивый храм Успения Пресвятой Богородицы. Справа ещё стоит неповреждённым храм Святой Троицы на Грязех.

Кроме этих архитектурных потерь улица осталась в общем-то прежней. Только появился жилой дом кооператива «Военный строитель» и соседние здания были увеличены трестом «Моснадстрой».

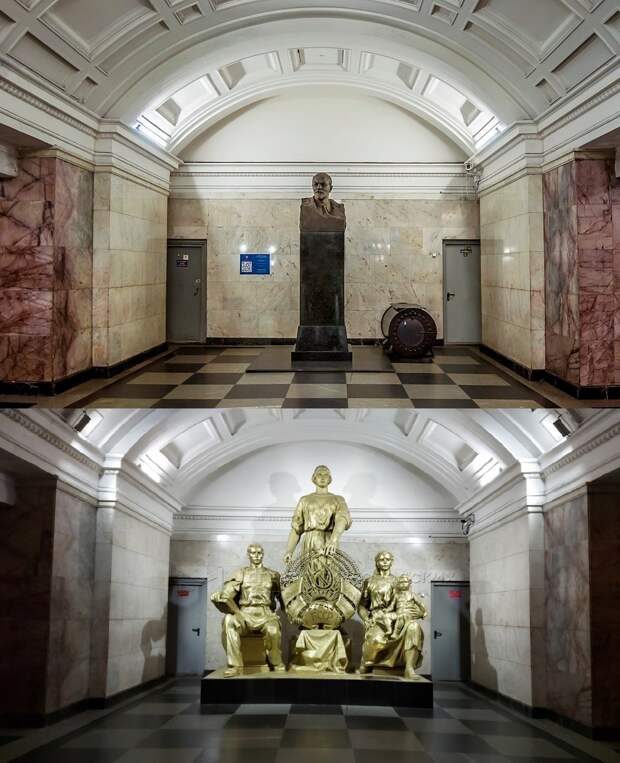

Обе фотографии сделаны с одной точки. «Белорусская» (кольцевая) была открыта в январе 1952 года. Чуть позже, в 1954-м, то есть ровно 70 лет назад, зал станции украсила скульптурная группа «Советская Белоруссия» работы Сергея Михайловича Орлова.

«Белорусская» (кольцевая) была открыта в январе 1952 года. Чуть позже, в 1954-м, то есть ровно 70 лет назад, зал станции украсила скульптурная группа «Советская Белоруссия» работы Сергея Михайловича Орлова.

В 1997 году при строительстве второго выхода на Лесной улице скульптура была распилена на части и вывезена на склад депо метрополитена. Безвозвратно были потеряны герб, рука и некоторые пальцы. В 2021 году группа была воссоздана и установлена на станции «Белорусская» Замоскворецкой линии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 40 лет.

На Воронцовом поле есть Большой Николоворобинский переулок. Назван так по храму Святого Николая, что в Воробине «на Гостиной горке». Это было старое, допетровское здание, освящённое в 1693 году последним патриархом Московским Адрианом.

На Воронцовом поле есть Большой Николоворобинский переулок. Назван так по храму Святого Николая, что в Воробине «на Гостиной горке». Это было старое, допетровское здание, освящённое в 1693 году последним патриархом Московским Адрианом.

Храм был закрыт и снесён в 1932 году. Высокая шатровая колокольня продержалась чуть больше, но и её тоже разнесли по кирпичику. На освободившемся месте в 1939 году встал корпус типовой школы № 656 (какое-то время она была женской). Школа давно закрыта. Теперь в этом здании, украшенном вентфасадом, располагается Росреестр.

От храма остался красивый дом причта (то есть священников и священнослужителей) на углу Воронцова Поля и Яузского бульвара.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Платформа Ленинградского вокзала в 1966 году. Чёрно-белый кадр вырезан из фильма «Дорогая моя столица». Спустя десять лет, в 1976 году, старый дебаркадер с платформами и железнодорожными путями был разобран. На освободившемся месте к 60-летию Октябрьской революции был построен новый парадный павильон. В наше время он превратился в подобие торгового центра.

Платформа Ленинградского вокзала в 1966 году. Чёрно-белый кадр вырезан из фильма «Дорогая моя столица». Спустя десять лет, в 1976 году, старый дебаркадер с платформами и железнодорожными путями был разобран. На освободившемся месте к 60-летию Октябрьской революции был построен новый парадный павильон. В наше время он превратился в подобие торгового центра.

Оба кадра сделаны с одной точки с разницей почти 60 лет. Большая Ордынка в 1882 году. Храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Первоначально каменный храм на Ордынке возведён Василием Ивановичем Баженовым на деньги богатейшего купца своего времени, будущего городского головы Москвы Афанасия Ивановича Долгова. Баженов был женат на племяннице Долгова и считался семейным архитектором Долговых. Он же, например, спроектировал для Афанасия Ивановича усадьбу, что стоит напротив храма.

Большая Ордынка в 1882 году. Храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Первоначально каменный храм на Ордынке возведён Василием Ивановичем Баженовым на деньги богатейшего купца своего времени, будущего городского головы Москвы Афанасия Ивановича Долгова. Баженов был женат на племяннице Долгова и считался семейным архитектором Долговых. Он же, например, спроектировал для Афанасия Ивановича усадьбу, что стоит напротив храма.

Церковь сильно пострадала в огне Великого пожара и была фактически отстроена заново с 1823-го по 1835 год по проекту Осипа Ивановича Бове (строил его брат Михаил Иванович). В советские годы храм был закрыт, но после войны службы возобновились и более не прекращались. Он тесно связан с Анной Ахматовой. Она любила приходить сюда, здесь же после кончины в 1966 году великая поэтесса была отпета.

Знающие люди рассказывали, что в советские годы в дни Великого поста в храм приходили московские евреи. Выезд из СССР для них тогда был фактически запрещён. На воскресных службах хор пел 136-й псалом: «На реках Вавилонских, там мы сидели и плакали, когда вспоминали о тебе, Иерусалим...»

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 140 лет. Бывает так в Москве, что на большой улице исчезает здание, и освобождённое место остается пустым много-много лет. Мы на Пятницкой. 23 июля 1941 года в здание Московского института теоретической геофизики попала немецкая бомба. Разрушения были фатальными. Здание пришлось разобрать, а место расчистить.

Бывает так в Москве, что на большой улице исчезает здание, и освобождённое место остается пустым много-много лет. Мы на Пятницкой. 23 июля 1941 года в здание Московского института теоретической геофизики попала немецкая бомба. Разрушения были фатальными. Здание пришлось разобрать, а место расчистить.

До революции здесь размещалось женское профессиональное училище имени Варвары Лепёшкиной. Дом занимал угол с Большим Курбатовским переулком (бывший Большой Маратовский, ныне Большой Ордынский). В 1890-е архитектор Виктор Александрович Мазырин по заказу купеческой семьи Лепёшкиных надстроил на два этажа их богатый жилой дом.

В 1887 году Варвара Яковлевна Лепёшкина учредила в обновлённом доме профучилище для подготовки детских воспитательниц для городских и сельских школ. В училище также были отделения домоводства, белошвейного, портновского, машинно-вязального мастерства и классы изящных рукоделий. Лепёшкина скончалась в 1901 году. По завещанию, здание училища и деньги на его содержание отошли в дар Москве. О прежней жизни напоминает лишь сохранившийся маленький флигель бывшего дома Лепёшкиных.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 80 лет. Улица Вятская. Осень 1931 года. Чёрно-белый кадр взят из журнала «Строительство Москвы». Перед вами клуб для рабочих Государственной мыльно-косметической фабрики «Свобода» (бывшая фабрика Альфонса Ралле).

Улица Вятская. Осень 1931 года. Чёрно-белый кадр взят из журнала «Строительство Москвы». Перед вами клуб для рабочих Государственной мыльно-косметической фабрики «Свобода» (бывшая фабрика Альфонса Ралле).

Клуб проектировал великий Константин Степанович Мельников. Строительство было завершено в 1929 году. В то время архитектор много работал над проектами заводских клубов. Почти одновременно были возведены по его проектам клуб имени Фрунзе, клуб завода «Каучук» и т.д.

«Зрелищная часть, кружки, библиотека и физкультура — вот основные элементы здания рабочего клуба. Несмотря на эту давно данную чёткую схему, ни один архитектор не смог ответить на неё удовлетворительно. Не смог и арх. Мельников», — сетовал журналист Ильин, пеняя на маленькие размеры клуба.

После войны клуб на Вятской стал Дворцом культуры имени Горького; затем был сильно перестроен, так, что от изначального замысла Мельникова практически ничего не осталось.

Здание было реставрировано в начале 2000-х. Исторический облик возвращён на 95 процентов. К сожалению, бывший клуб полностью лишился своих оригинальных интерьеров и даже планировки.

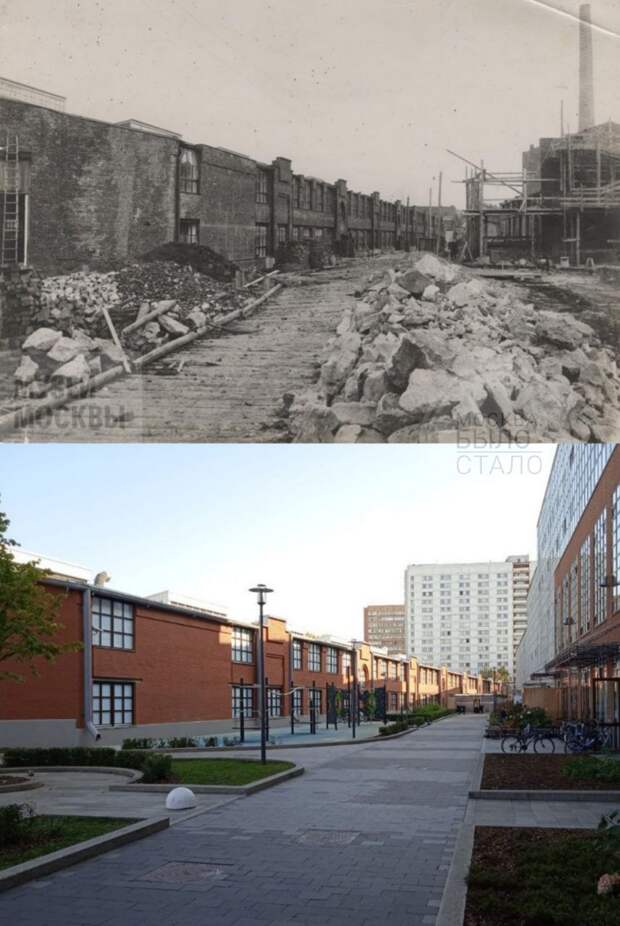

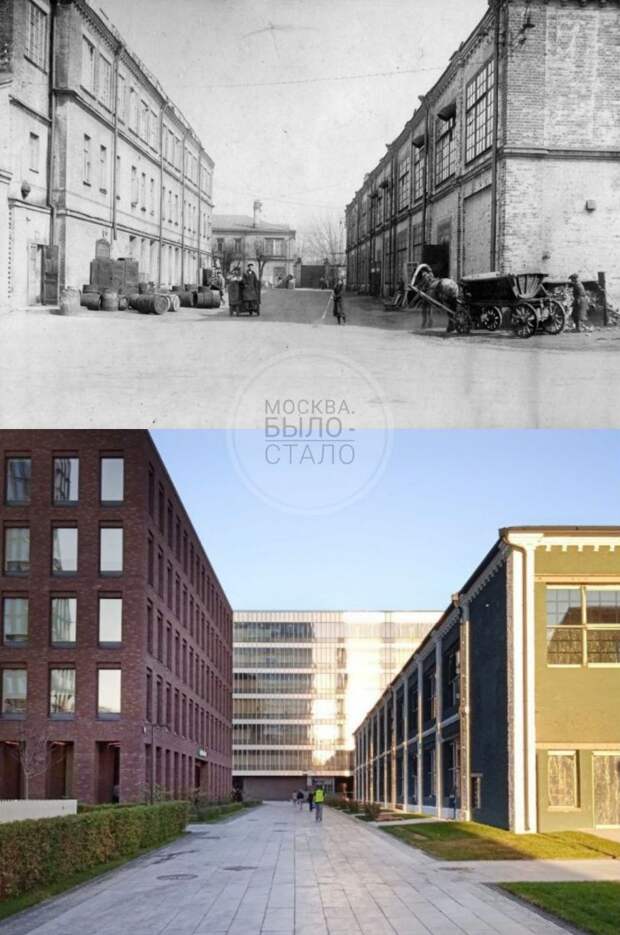

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 90 лет. 2-я Звенигородская улица. 1930 год. Завод «Лакокраска» Всесоюзного треста лакокрасочной промышленности.

2-я Звенигородская улица. 1930 год. Завод «Лакокраска» Всесоюзного треста лакокрасочной промышленности.

Старое московское предприятие, основанное ещё в годы царствования императора Николая I купцом Николаем Фёдоровичем Мамонтовым. В 1854 году завод по выпуску сургуча, смол и пробок отошёл по наследству сыновьям основателя Александру Николаевичу и Николаю Николаевичу. Они организовали Товарищество «Братья Н. и А. Мамонтовы» и занялись выпуском лаков, красок, олифы, сургуча, свинцовой, оловянной бумаги, капсулей. После революции завод был национализирован и продолжил работу по профилю.

На чёрно-белой фотографии слева корпус №2, справа №23. На дальнем плане видны главные ворота завода со стороны исчезнувшей ныне Звенигородской улицы. В наше время завод был остановлен и выведен в другое место, кажется, в Бирюлёво. Здесь же возведён культурно-деловой квартал. Советские заводские корпуса были снесены, также ушли под ковши экскаваторов несколько старинных построек.

Впрочем, несколько старых цехов сохранились. Например, бывший корпус №23, возведённый в 1914 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 93 лет. Смотреть на корпус фабрики «Большевичка» скучно и неинтересно. Серая коробка времён борьбы с архитектурными излишествами. А ведь когда-то это здание было образом промышленного зодчества.

Смотреть на корпус фабрики «Большевичка» скучно и неинтересно. Серая коробка времён борьбы с архитектурными излишествами. А ведь когда-то это здание было образом промышленного зодчества.

В 1905 году архитектор Карл Карлович Гиппиус составил проект для Торгового дома «С.В. Перлов и И.И. Кузнецов». Здесь открылась фабрика электрической развески чая. После революции разместилась Каланчёвская биржа труда. Около вокзала традиционно собирался люд, ищущий работу. В ноябре 1929 года в здании торжественно открылась фабрика «Большевичка». Пиджачный, брючный и ещё один цех по пошиву пальто. Фабрика до сих пор работает здесь.

В начале 1960-х корпус был надстроен на два этажа и безвозвратно потерял свой облик.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Не у каждого балкона, даже красивого, есть имя. У этого есть. Судейский балкон. Красивое здание на Скаковой аллее (прежнее название Беговая аллея) построено в 1905 году. Архитектор Иван Владиславович Жолтовский. В доме размещалось правление Скакового общества. Рядом в то время было два ипподрома: беговой и скаковой. С балкона можно было отлично наблюдать за скачками.

Не у каждого балкона, даже красивого, есть имя. У этого есть. Судейский балкон. Красивое здание на Скаковой аллее (прежнее название Беговая аллея) построено в 1905 году. Архитектор Иван Владиславович Жолтовский. В доме размещалось правление Скакового общества. Рядом в то время было два ипподрома: беговой и скаковой. С балкона можно было отлично наблюдать за скачками.

С началом Первой мировой скачки почти не проводились, а после революции и вовсе прекратились. Общество было распущено. Долгое время здание находилось на балансе Военно-морского флота. Здесь работал штаб авиации ВМФ СССР. За годы Советской власти фасад дома упростился. Исчезли капители на колоннах, пропала лепнина. Но внутри сохранились росписи выдающегося художника Игнатия Игнатьевича Нивинского. В 2016 году дом Скакового общества был включён Мосгорнаследием в реестр памятников.

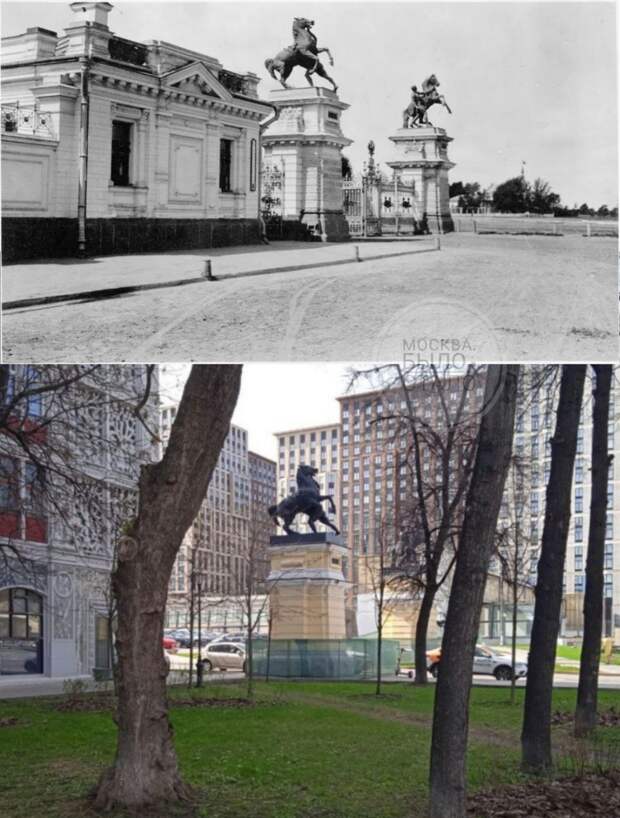

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 116 лет. Петербургское шоссе (ныне Ленинградский проспект). 1909 год. Перед вами въездные ворота ипподрома Императорского Московского общества охотников конского бега. На пилонах скульптуры Диоскуров — Кастора и Полидевка, укрощающих ретивых коней. Это точные копии прославленных коней Петра Карловича Клодта, что украшают Аничков мост в Петербурге. Копии выполнил в 1899 году внук Клодта — Константин Александрович в соавторстве с Сергеем Михайловичем Волнухиным. В качестве образца они выбрали фигуры, направленные в сторону Адмиралтейства.

Петербургское шоссе (ныне Ленинградский проспект). 1909 год. Перед вами въездные ворота ипподрома Императорского Московского общества охотников конского бега. На пилонах скульптуры Диоскуров — Кастора и Полидевка, укрощающих ретивых коней. Это точные копии прославленных коней Петра Карловича Клодта, что украшают Аничков мост в Петербурге. Копии выполнил в 1899 году внук Клодта — Константин Александрович в соавторстве с Сергеем Михайловичем Волнухиным. В качестве образца они выбрали фигуры, направленные в сторону Адмиралтейства.

Въезд на бега также украшали массивные чугунные ворота, увенчанные двуглавыми орлами. Створки были откатными, то есть открывались и закрывались по рельсам. Примерно в 1965 году ворота были демонтированы. Дальнейшая судьба их неизвестна. Также была снесена изящная каменная сторожка. За последнее столетие здесь так всё изменилось, что уцелевшие Диоскуры выглядят несколько нелепо в этом месте.

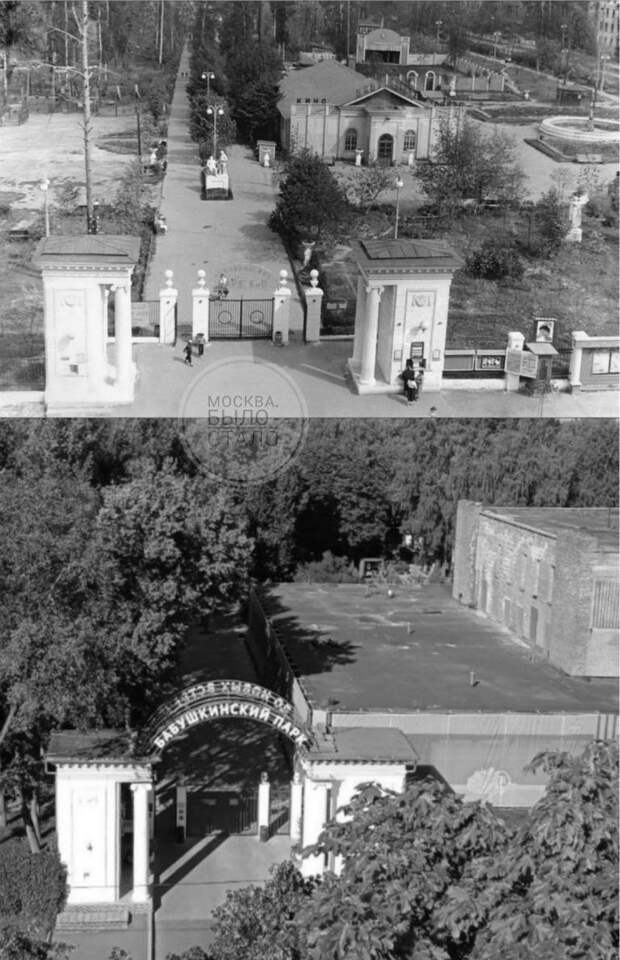

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. Бабушкинский парк культуры и отдыха. Каким он был в 1956 году и каким стал в наше время.

Бабушкинский парк культуры и отдыха. Каким он был в 1956 году и каким стал в наше время.

Парк открылся к Первомаю 1955 года. Тогда город Бабушкин (бывший Лосиноостровск) был самостоятельным населённым пунктом в Московской области. К открытию были построены красивые парковые ворота с двумя пионами (в каждом пилоне — кассы). На центральной аллее — самая известная парковая скульптура тех лет: Сталин навещает Ленина в Горках. Она хорошо видна на чёрно-белом кадре. Чуть далее кинотеатр «Бабушкин» — небольшой деревянный, по сути, ангар, возведённый до войны.

В августе 1960 года Бабушкин стал частью Москвы. В 1967-м в парке был возведён большой кинотеатр «Арктика», подобающий статусу московского района. Правый пилон мешал и был снесён. В наше время он воссоздан, но ворота стали значительно уже.

Арктика» — один из немногих уцелевших в Москве советских кинозалов; хотя уже почти 17 лет как закрыт. В 2020-м было объявлено, что здание передано на баланс парка «Яуза» и будет (если верить управе) реконструировано.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Чёрно-белый кадр взят из фильма «Девушка с характером» 1939 года. На нём запечатлён несохранившийся северный вестибюль станции «Комсомольская».

Чёрно-белый кадр взят из фильма «Девушка с характером» 1939 года. На нём запечатлён несохранившийся северный вестибюль станции «Комсомольская».

Он был открыт 15 мая 1935 года в составе первой очереди метро. Архитекторы Владимир Фёдорович Кринский и Алексей Михайлович Рухлядев возвели скромный павильон — близость двух вокзалов не позволила им строить масштабный вестибюль. В 1950 году он был разобран. Новый огромный павильон кольцевой станции «Комсомольская» был построен в 1952 году с отступлением от общей красной линии. Это последняя работа Алексея Викторовича Щусева. Он скончался за три года до окончания строительства.

Оба кадра сделаны с одной точки с разницей 84 года. Киноконцертный зал «Энтузиаст» на Вешняковской улице. С двумя залами на 1000 и 200 зрителей. Возведён в 1977 году по проекту архитектора Владимира Сергеевича Атанова.

Киноконцертный зал «Энтузиаст» на Вешняковской улице. С двумя залами на 1000 и 200 зрителей. Возведён в 1977 году по проекту архитектора Владимира Сергеевича Атанова.

«Энтузиаст» один из немногих представителей неоконструктивизма. Это течение ненадолго возникло в советской архитектуре на рубеже 1970-х и 1980-х. Зданию 47 лет; возраст достаточный для наделения постройки статусом памятника (объекта культурного наследия). Но это едва ли случится.

Здание сохранилось почти полностью. По официальным данным, «Энтузиаст» изношен менее чем на 50%. С 2015 года закрыт и не используется. Говорят, что зал будет снесён. На его месте появится что-то новое.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет. Никитские Ворота. 1917 год. В известном всей Москве театральном здании всего век назад размещалось Московское среднее строительно-техническое училище. В основе здания бывший частный дом Платона Богдановича Огарëва. В 1907 году дом был надстроен на один этаж. В 1913 году прошла ещё одна реконструкция. После того как училище съехало, здесь открылся кинотеатр «Унион».

Никитские Ворота. 1917 год. В известном всей Москве театральном здании всего век назад размещалось Московское среднее строительно-техническое училище. В основе здания бывший частный дом Платона Богдановича Огарëва. В 1907 году дом был надстроен на один этаж. В 1913 году прошла ещё одна реконструкция. После того как училище съехало, здесь открылся кинотеатр «Унион».

Площадь Никитские Ворота сильно пострадала в октябре 1917 года. Здесь несколько дней шли тяжёлые бои между революционными боевиками и юнкерами Александровского училища. Почти все дома в округе были разбиты артиллерией, немало сгорело. «Унион» сильно пострадал. На чёрно-белом снимке хорошо видно, что в здании разбиты все окна. Но ему ещё повезло. Например, полностью сгорел соседний дом Коробковой.

В советские годы «Унион» стал кинотеатром повторного фильма. Сейчас здесь театр Марка Розовского «У Никитских ворот».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 105 лет. Бывший проспект Калинина (ныне Новый Арбат) был прорублен сквозь старые московские улочки, переулки и одну площадь, называемую Собачьей площадкой. Перед вами Композиторский переулок (до революции — Дурновский). Здесь с 1932 года располагался Союз композиторов СССР. Потому Дурновский переулок был переименован в Композиторский. Огрызок этого переулка сохранился и поныне. Но мало кто уже помнит, почему он так назван.

Бывший проспект Калинина (ныне Новый Арбат) был прорублен сквозь старые московские улочки, переулки и одну площадь, называемую Собачьей площадкой. Перед вами Композиторский переулок (до революции — Дурновский). Здесь с 1932 года располагался Союз композиторов СССР. Потому Дурновский переулок был переименован в Композиторский. Огрызок этого переулка сохранился и поныне. Но мало кто уже помнит, почему он так назван.

Дом, что стоит на первом плане, был построен в начале XIX века. Принадлежал полковнику Ренкевичу, в 1840-е годы им владела статская советница Левенталь, затем некто Романовский. В 1890-е годы в Москву переехала матушка Ленина Мария Александровна Ульянова. Вместе с дочерью Анной Ильиничной и её мужем они поселились в доме Романовского. Ленин останавливался у них и жил четыре дня в феврале 1897 года. Этот факт пытались использовать как аргумент для сохранения дома. Власти Москвы рассматривали вариант передвинуть строение на красную линию будущего проспекта Калинина. Но от идеи отказались — дорого.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше чем 70 лет. Петербургское шоссе в начале 1900-х годов. Перед вами знаменитая кондитерская фабрика товарищества «С. Сиу и Ко». Французский подданный Адольф Сиу приехал в Россию в 1853-м и спустя два года запустил кондитерское производство в частном доме на Тверской. Начинал буквально в подвале. Дело обернулось грандиозным успехом. Фабричный корпус на Петербургском шоссе был построен в 1884 году по проекту французского архитектора Оскара-Жана Дидио. Кажется, это было первое электрифицированное предприятие в Москве.

Петербургское шоссе в начале 1900-х годов. Перед вами знаменитая кондитерская фабрика товарищества «С. Сиу и Ко». Французский подданный Адольф Сиу приехал в Россию в 1853-м и спустя два года запустил кондитерское производство в частном доме на Тверской. Начинал буквально в подвале. Дело обернулось грандиозным успехом. Фабричный корпус на Петербургском шоссе был построен в 1884 году по проекту французского архитектора Оскара-Жана Дидио. Кажется, это было первое электрифицированное предприятие в Москве.

Сиу получил статус поставщика Двора Его Императорского Величества. С 1913 года на фабрике выпускалось печенье «Юбилейное» в память 300-летия правящего дома Романовых. После революции национализирована, в 1924 году получила имя «Большевик». Семья Сиу покинула Россию и была забыта. В наше время производство было перенесено. Ныне здесь культурно-деловой комплекс «Большевик» с частным Музеем русского импрессионизма.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Вид на Яузскую улицу от Солянки. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1934 году. Кажется, что эта часть улицы сохранилась. Но в 1937 году из-за расширения дороги был снесён старинный храм Николы в Кошелях, что у Яузских ворот. Он на правом крае чёрно-белого кадра.

Вид на Яузскую улицу от Солянки. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1934 году. Кажется, что эта часть улицы сохранилась. Но в 1937 году из-за расширения дороги был снесён старинный храм Николы в Кошелях, что у Яузских ворот. Он на правом крае чёрно-белого кадра.

В 1940-е на Яузской была насыпана эстакада, выходящая на Астаховский мост. Из-за этого поднялся уровень дороги. Слева на верхнем фото виден трамвай (в народе — «Аннушка») — выезжает с Яузского бульвара. По центру двух снимков высится колокольня храма Святой Живоначальной Троицы в Серебряниках. Она была возведена на деньги Афанасия Абрамовича Гончарова, прадеда Натальи Николаевны Пушкиной. Большой дом Гончаровых стоит подле церкви.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Сокольническая площадь. Май 1935 года. Скоро откроется метрополитен. К майским праздникам надземный вестибюль станции «Сокольники» был украшен флагами. Они будут украшать вестибюль почти целый год. Обратите внимание, как неустроенна прилегающая территория: навален грунт; нет мостовой. «Сокольники» строились открытым способом.

Сокольническая площадь. Май 1935 года. Скоро откроется метрополитен. К майским праздникам надземный вестибюль станции «Сокольники» был украшен флагами. Они будут украшать вестибюль почти целый год. Обратите внимание, как неустроенна прилегающая территория: навален грунт; нет мостовой. «Сокольники» строились открытым способом.

На дальнем плане видна Сокольническая каланча. Напротив станции большой двухэтажный деревянный дом. Кажется, там располагался Сокольнический райотдел народного образования. Дом был снесён в конце 1970-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 88 лет. Сохранившийся уголок старой Москвы. Храм Великомученика Георгия в Яндове в 1882 году. Храм построен в 1653 году, то есть 370 лет назад, на месте ветхой церкви, пострадавшей весьма в годы Смуты. Невысокая колокольня поставлена в 1806 году, вместо старой звонницы, буквально смытой наводнением 1786 года. Название Яндовы, или Ендовы, — это ров или впадина, заполнявшаяся водой.

Сохранившийся уголок старой Москвы. Храм Великомученика Георгия в Яндове в 1882 году. Храм построен в 1653 году, то есть 370 лет назад, на месте ветхой церкви, пострадавшей весьма в годы Смуты. Невысокая колокольня поставлена в 1806 году, вместо старой звонницы, буквально смытой наводнением 1786 года. Название Яндовы, или Ендовы, — это ров или впадина, заполнявшаяся водой.

При Советской власти, в 1935 году, храм был закрыт, но не разрушен. В 1958 году даже началась долгая реставрация. Трапезной был возвращён изначальный вид, восстановлены кокошники, наличники окон. Старый деревянный дом при храме (он виден на чёрно-белом кадре) был разобран. В храме располагался запасник дирекции Худфонда СССР.

С 1993 года в храме опять идут службы. С тех пор здесь подворье Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 140 лет. Москва-река в апреле 1908 года. В тот месяц город подвергся чудовищному наводнению. Река поднялась почти на 9 метров, ушли под воду примерно 16 квадратных километров.

Москва-река в апреле 1908 года. В тот месяц город подвергся чудовищному наводнению. Река поднялась почти на 9 метров, ушли под воду примерно 16 квадратных километров.

На противоположной стороне — Берсеневская набережная и фабрика товарищества «Эйнем». Знаменитое, если не сказать легендарное, московское производство шоколада, конфект и чайных печений. Архитектор фабричных корпусов — Александр Михайлович Калмыков. После революции «Эйнем» был национализирован, стал государственной кондитерской фабрикой №1, а в 1922-м переименован в «Красный Октябрь».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 115 лет. Петровка в 1914 году. Перед вами колокольня Высоко-Петровского монастыря, давшего имя всей улице, и братский монастырский корпус. Его называют: палаты бояр Нарышкиных. Резиденция семейства матери Петра Великого была на территории монастыря.

Петровка в 1914 году. Перед вами колокольня Высоко-Петровского монастыря, давшего имя всей улице, и братский монастырский корпус. Его называют: палаты бояр Нарышкиных. Резиденция семейства матери Петра Великого была на территории монастыря.

Сейчас даже трудно представить, но Петровка была заасфальтирована относительно недавно, меньше 70 лет назад, в конце 1950-х. До этого здесь была красивая мостовая. Скорее всего, она сохранилась по сей день под слоями асфальта. Спустя четыре года после того, как был сделан чёрно-белый кадр, в 1918 году, монастырь был закрыт. Но до 1924 года службы продолжались. Затем долгие годы здесь размещался Государственный литературный музей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 110 лет. Лаконичная надпись на старинной открытке: Троицкие ворота и манеж. Не указаны Сапожковая площадь и Кутафья башня. Впрочем, по поводу площади были свои причины.

Лаконичная надпись на старинной открытке: Троицкие ворота и манеж. Не указаны Сапожковая площадь и Кутафья башня. Впрочем, по поводу площади были свои причины.

Площадь давно потеряла своё имя, но в общем-то не изменилась. Только трамвайная линия исчезла. Когда-то напротив Манежа стоял старый Никольский храм с иконой Николая Чудотворца в серебряных сапожках. От иконы пошло название храма — Никола в Сапожке, а затем и площадь стала носить то же имя. Храм был разобран по распоряжению императора Николая I. Тогда же исчезло название площади.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В Георгиевском переулке, за Новым Манежем есть примечательное место, где некогда стоял большой Георгиевский монастырь. Обитель была учреждена здесь ещё в седую древность. Историки порой называют её родовым монастырём Романовых. Располагалась между Тверской и Большой Дмитровкой.

В Георгиевском переулке, за Новым Манежем есть примечательное место, где некогда стоял большой Георгиевский монастырь. Обитель была учреждена здесь ещё в седую древность. Историки порой называют её родовым монастырём Романовых. Располагалась между Тверской и Большой Дмитровкой.

Обитель фактически сгорела в Великом пожаре 1812 года и была упразднена в 1813-м. От монастыря долгое время оставались старинные храмы. На фотографии 1881 года на первом плане храм во имя Казанской иконы Божией Матери. За ним церковь Великомученика Георгия с шатровой колокольней. При Советской власти, в конце 1920-х, храмы были закрыты и снесены. В Георгиевском храме был погребён дьяк Никита Моисеевич Зотов, учитель Петра Первого.

После войны освободившееся место было отдано под школу. В 1949 году была построена средняя женская школа (№179).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть более 140 лет. Готовимся встретить 89-ю годовщину со дня открытия Московского метрополитена. Чёрно-белая фотография сделана в апреле 1940 года. Ночью на станции «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»). Только что ушёл в депо последний состав. Мойщик смывает со стен и пола скопившуюся за день грязь. Обратите внимание, что платформа покрыта асфальтом, а стены — метлахской плиткой. Их заменили уже после войны.

Готовимся встретить 89-ю годовщину со дня открытия Московского метрополитена. Чёрно-белая фотография сделана в апреле 1940 года. Ночью на станции «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»). Только что ушёл в депо последний состав. Мойщик смывает со стен и пола скопившуюся за день грязь. Обратите внимание, что платформа покрыта асфальтом, а стены — метлахской плиткой. Их заменили уже после войны.

К этой станции были повышенные требования. Планировалось, что прямо из Дворца Советов пассажиры будут попадать на платформу станции, которую должны были заполонить нескончаемые потоки иностранных делегатов и гостей Дворца. Потому и ширина платформы была максимально увеличена, до 15 метров.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 83 года. Никитские Ворота в 1969 году. На стрелке улиц Герцена и Качалова (ныне Большая и Малая Никитские) стоял большой продовольственный магазин. Это красивое старинное здание в историю Москвы вошло как доходный дом Грачёва. Он был снесён осенью 1971 года. «Теперь с площади Никитские Ворота хорошо стал виден монументальный белый куб церкви Вознесения», — сообщала газета тех лет.

Никитские Ворота в 1969 году. На стрелке улиц Герцена и Качалова (ныне Большая и Малая Никитские) стоял большой продовольственный магазин. Это красивое старинное здание в историю Москвы вошло как доходный дом Грачёва. Он был снесён осенью 1971 года. «Теперь с площади Никитские Ворота хорошо стал виден монументальный белый куб церкви Вознесения», — сообщала газета тех лет.

В храме Большое Вознесение тогда работала лаборатория высоковольтных газовых разрядов и молниезащиты. В 1990 году началось восстановление храма. В 2004-м была поставлена новая колокольня по сохранившемуся с XIX века проекту архитектора храма Фёдора Михайловича Шестакова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более полувека. По Триумфальной площади идёт трамвай №2. Над вагоном едва читается надпись «Большая Грузинская — Семёновская». Этот маршрут появился в 1907 году. Благодаря историкам транспорта известно, что вагон №59 был построен в 1904 году на Балтийском заводе.

По Триумфальной площади идёт трамвай №2. Над вагоном едва читается надпись «Большая Грузинская — Семёновская». Этот маршрут появился в 1907 году. Благодаря историкам транспорта известно, что вагон №59 был построен в 1904 году на Балтийском заводе.

На втором плане двух снимков доходный дом, где в 1860-е жил великий русский художник Василий Григорьевич Перов. В советские годы в дом был встроен вестибюль станции метро «Маяковская». Дом Перова планировали снести в наше время, но потом от этих планов отказались. Вот уже 10 лет он затянут в строительный саван и ждёт реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 115 лет. Говорят, что это первый каменный дом на Садовой-Самотечной. Он стоит прямо напротив театра Образцова. Дом возведён ещё в 1770-х как часть усадьбы купца Колмакова. В последующие годы его перестраивали, надстраивали и пристраивали, но в основе тот первый дом времён Екатерины Великой. Он выжил и в Большом московском пожаре 1812 года.

Говорят, что это первый каменный дом на Садовой-Самотечной. Он стоит прямо напротив театра Образцова. Дом возведён ещё в 1770-х как часть усадьбы купца Колмакова. В последующие годы его перестраивали, надстраивали и пристраивали, но в основе тот первый дом времён Екатерины Великой. Он выжил и в Большом московском пожаре 1812 года.

В 1890-х здесь открылась женская гимназия Марии Фёдоровны Калайдович. При доме был палисадник. На старинной фотографии видна его ограда. В 1935 году при расширении Садового кольца под снос пошли все сады и палисадники на Садовом кольце. У дома были также снесены портик и колоннада (они восстановлены уже в наше время, потому немного отличаются).

В 1920-е здесь открылся педагогический техникум, а затем дошкольное педучилище №7. Сейчас это часть Московского педагогического университета.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 90 лет. На чёрно-белом кадре 1910 года вид на Крымский (до 1907 года Банный) переулок — коротенький, кривой деревянный переулочек, снесённый полностью в 1976 году. Тогда, почти полвека назад, начиналось масштабное строительство ЦДХ — Центрального дома художника. Корпус ЦДХ закрыл перспективу с видом на храм Христа Спасителя. Ныне на месте бывшего Банного — аллеи «Музеона».

На чёрно-белом кадре 1910 года вид на Крымский (до 1907 года Банный) переулок — коротенький, кривой деревянный переулочек, снесённый полностью в 1976 году. Тогда, почти полвека назад, начиналось масштабное строительство ЦДХ — Центрального дома художника. Корпус ЦДХ закрыл перспективу с видом на храм Христа Спасителя. Ныне на месте бывшего Банного — аллеи «Музеона».

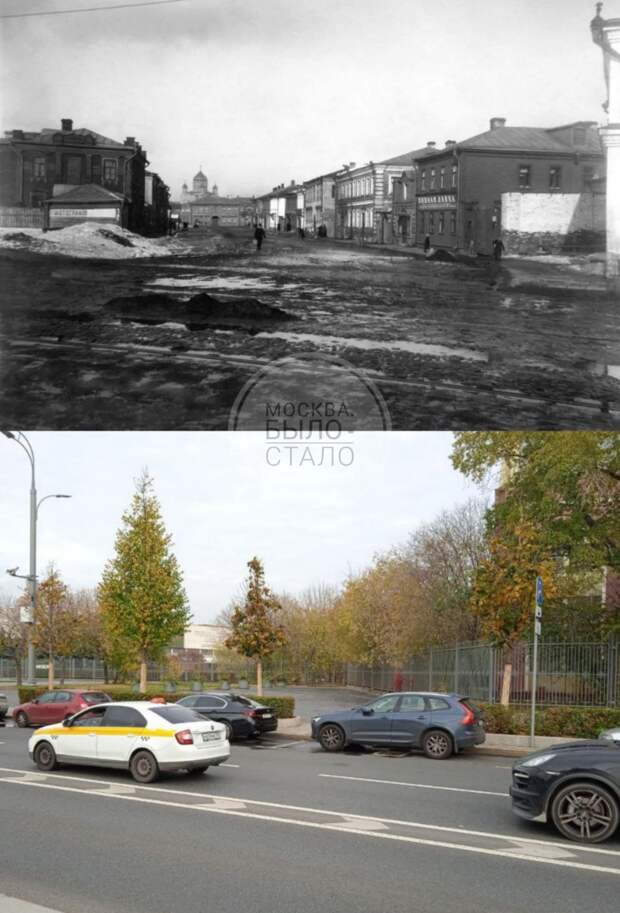

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. _______

_______

Свежие комментарии